【戒名とは?】 戒名の意味・戒名の付け方について

戒名とは?

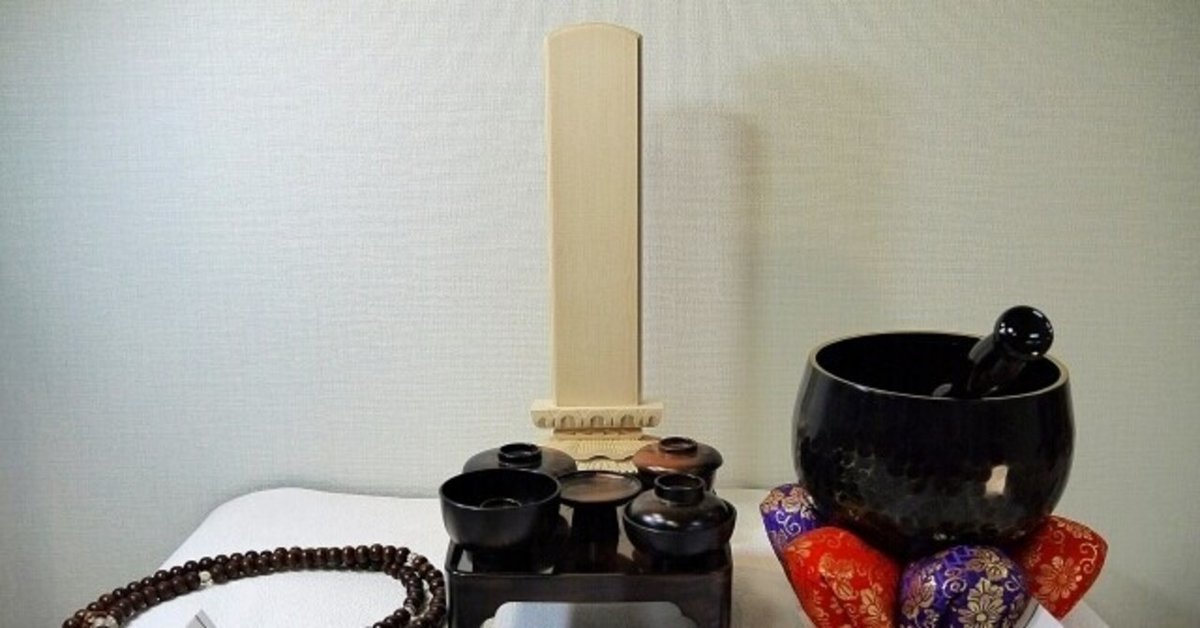

戒名とは、一般的にはお葬式の際に仏教のお葬式で準備をする「白木位牌」やご自宅の仏壇の中にある「本位牌※黒塗りの位牌」に記載されているのを見たことがある人も多いのではないでしょうか?

戒名は、仏教でお葬式を行うために必要とされいるものであり、仏教徒が名乗る「名前」となります。

修行を受けた寺院様が一般の方に授けるのが「戒名」ですので、一般の方が勝手に戒名を作ることはできません。

最近ではお葬式の時に戒名を頂かずに、生前のお名前である「俗名」でお葬式を行うこともあります。

戒名の考え方の違い

一般的に「戒名」と呼ばれることが多いですが、正確には「浄土真宗では法名」「日蓮宗では法号」と呼ばれます。

戒名は実は2文字で表していたとされており、浄土真宗の開祖である「親鸞聖人」は、自ら「釋親鸞」と名乗り、元々長い「戒名・法名・法号」ではありませんでした。

しかし、現在は寺院への貢献度を示す「院号」

故人の性格や功績を示す「道号」

信仰心を示す「居士・大姉・信士・信女」などが戒名に追加されることが多いです。

現在のお葬式では「戒名はお通夜までに付けることが多い」

本来、戒名は生前に寺院から授かるものと言われてはおりますが、現代のお葬式において生前から戒名を頂いている方は実際には少数です。

お亡くなりになられえて、寺院が直接お尋ねまたはお電話で「戒名を検討し、お通夜までに付けることが一般化されています」

※葬儀日程などの関係で、実際には「白木位牌に記載されている戒名はお通夜ではなく、葬儀の日に持参」する場合もございます。

※東京を中心とした関東地区では、白木位牌に戒名を貼り付ける「戒名紙」に戒名を記載して持参する寺院も多いです。

菩提寺とのトラブル

近年、元々お付き合いのあった寺院との関係が「希薄化」していると言われています。

その中で、田舎にお付き合いのある「菩提寺」があるが、その寺院を呼ばずに別の寺院を手配し葬儀を行った結果、菩提寺の中にある「先祖のお墓に納骨させてもらえなかった」というトラブルは割とよく聞きます。

菩提寺の中に「故人のお骨を納骨するのであれば、こちらの点に注意をしておく必要があります」

戒名の構成について

戒名は様々な文字を合わせて構成をされております。また、戒名に使用できる漢字は「決まっております」

院号・院殿号

非常にくらいの高い人に付けられるもの。寺院へ大きな貢献を行った人に付けられるもの

道号

本来は仏道を極めた人に付けられる。故人の性格、功績、趣味などに関する文字を入れることが多い。

居士・大姉

信仰心が特に高い人に付けられる。18歳以上で亡くなった人が対象。

信士・信女

信仰があり、18歳で亡くなった人に付けられる。いわゆる「普通の戒名」とはこのことを指します。

童子・童女

6歳から17歳で亡くなった人

水子

死産で亡くなった人

組み合わせで、戒名は色々な形となり、それぞれ必ず意味があります。

戒名・法名・法号の意味がわからない場合、お付け頂いたご寺院様にお尋ねすると良いでしょう😌

いいなと思ったら応援しよう!