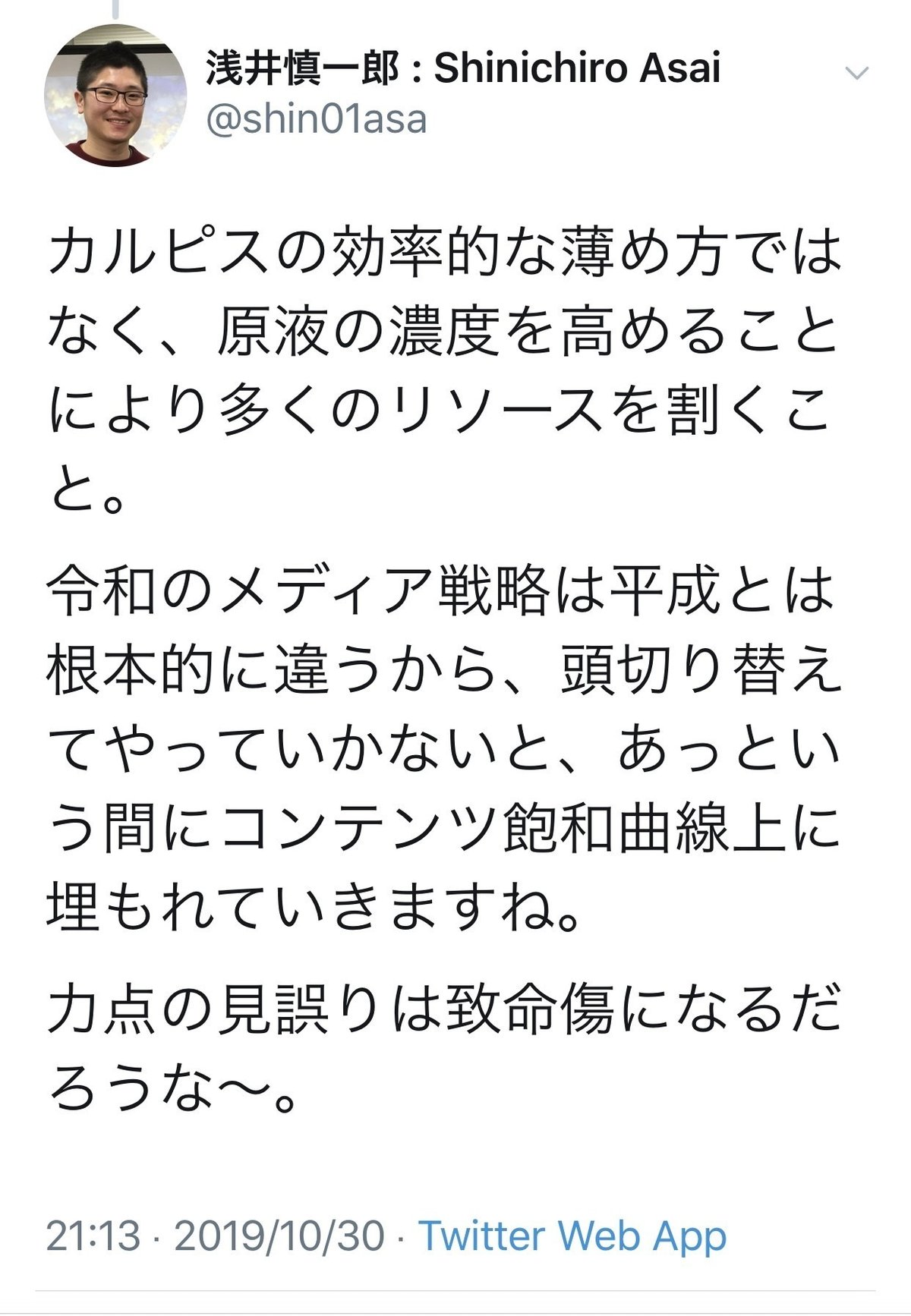

『カルピスの効率的な薄め方ではなく、原液の濃度を高めることにより、多くのリソースを割く』

きちんとした文章(しかもちょっと長め)はPCじゃないと無理なので、前振りとしてこちらを共有。

浅井さんのTwitterアカウントはこちら

ほんと、無料でそれこそ高濃度な情報をキャッチアップできるから、Twitter終わったとか全く思わない。Twitter様々。笑

これはあらゆるジャンルに転用できる基礎概念であり、firandoはまさにそうして創り出したのでシェア。

濃度が薄いものを量産するとどうなるか。

ずっと薄いものを作り続けることに、力を注ぐ。薄いものを広げると、更に薄くなる。濃くなることはない。

創ると拡げるは両輪で同時進行、と創るフェーズの時の話をしたけど、この時創るの濃度を限りなく高くすると象徴になり、競合がいない唯一のものになるから、拡げるのフェーズに集中できる期間、使えるリソースが増える。

ちょっと分かりにくい表現かもしれない。

でも、そういうことなの。

ただ思うのは、この濃度を上げる重要性にまず気づけない、って事と

具体的にどう濃度を上げるのか、手段を持たない、って要因があって

だけどこれらは実は『事象を観察する習慣』『気づきを言語化する習慣』『思考を深める習慣』によって解決できる。

要は、考えることから逃げる、向き合うことから逃げると、濃度はいつまで経っても上がらない、なんですよね。

(体調管理のためにあっさりです。)