社会保険労務士 合格体験記〜仕事・妊娠・出産・子育てを経てなんとか一発合格できた話〜

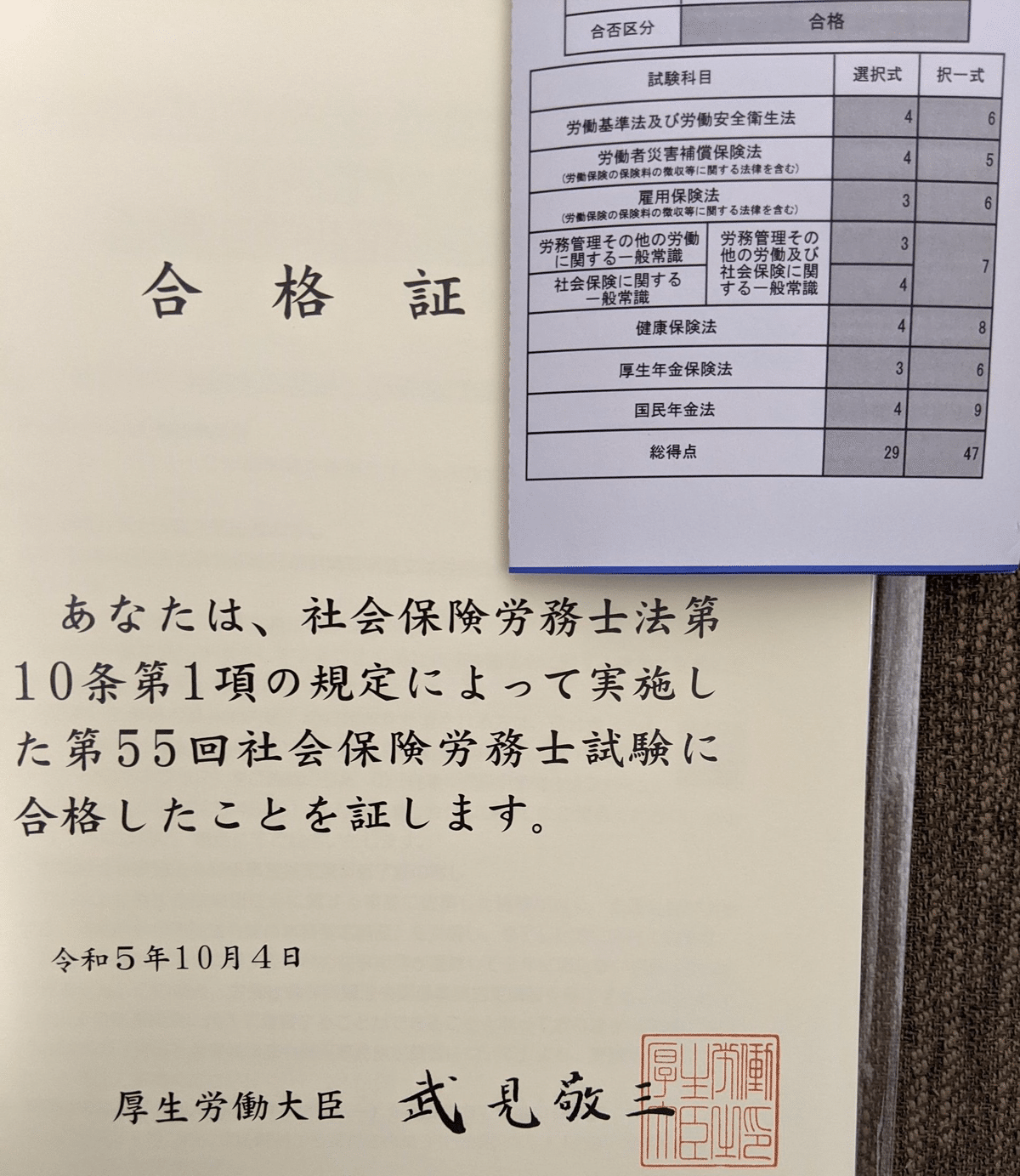

R5社労士試験に一発合格できました ふみ と申します。

点数はちょっとあれですが、働きながら+妊娠・出産・子育てを経てなんとか合格できましたので、誰かの助けになればと体験記を書き起こしてみました。

育休中の資格取得を目指す方には特に参考になるのではと思います。

それではスタートです。

※妊娠・育休中の資格取得等を目指している方は、ざっくり合格までの流れから読んでいただけるともしかしたら役立つかもしれません。

※社労士の勉強法や体験談が気になる方は勉強で意識したこと・合格につながったことからどうぞ!

ざっくり合格までの流れ

R4.11月:妊娠発覚からの漠然とした将来への不安に対してと社会保険制度を知るため勉強を開始

現在のSEという職種で子育てと並行して働いていけるかどうか不安を感じていたこと、実際に妊娠がわかり社会保険制度について自身でも学びたいと考えたことをきっかけに社労士を知り、勉強を開始しました。

正直このタイミングでは社労士試験がそんなに大変で難しい試験とは思っていませんでした…

社労士勉強あるあるだとは思いますが、労働基準法から勉強開始すると割と馴染みがある分野からスタートなので、「なんだ意外と余裕じゃーん!」と調子に乗ります。かく言う私も調子に乗りました()

とりあえず2週間に1分野ぐらいは進めようと業務開始前、業務終了後にトータルで1〜2時間ほど時間をとりゆっくりテキストと基本問題集を解いていました。

R4.12月:切迫早産診断、勉強休止

2週間に1分野ぐらいは進めようと勉強していましたが早速スケジュールが崩れました。業務がストレスフルだったのか元々の体質か、早産になりかけの切迫早産で自宅安静(ベッドで安静)となったのです。

この時妊娠5ヶ月ほど。ここまでお腹で育ってきて人の形にもなってきているところなのに何かあったら…とても勉強できるような精神状態でなかったのでお腹の子優先で休憩することにしました。

ここまででテキスト・問題集を一周できたのは労基・安衛の2分野です。

R5.1月:自宅安静なものの少し動けるように、とにかく全分野網羅するよう勉強再開

切迫早産の自宅安静にも症状によって安静度レベルが異なり、1月になって少し改善の傾向が見られたので、多少動くのは許されました。(多少動くと言ってもベッドで上半身起こしてちょっと座るとかのレベルでしたが…)

ただ、一日トータルで1〜2時間はテキストを眺めたりスマホで問題をポチポチはなんとか可能な状態でした。仕事も早めの産休に入らせてもらったので、お腹の張り具合と相談しながらとにかく分野をざっくり網羅することを目標に進めます。

1週間に一分野は終わらせるよう、分からないところはすっ飛ばしながらとにかく前に進めました。雇用保険とか何も分からん状態でしたね…泣きそうでした

なんとか1〜2月の間に労基・安衛以外の8分野をすべて一周することを達成しました。

これで一旦社労士の試験範囲一巡は完了です。「なんもわからん」状態でしたけども!

R5.3月:出産予定日が近づいて通常の生活に戻る ひたすら過去問・問題集

切迫早産と言われていましたが症状も落ち着き、出産に向けた体力作りを優先しましょうと言う病院の意向で、やっと通常の生活に戻りました。

3月になる前にもちまちま過去問・問題集を進めており、各分野2〜3週は完了していました。

「なんもわからん」状態から「ちょっとわかる」状態になっていたところから、さらに問題を回転させて過去問は6割ぐらい正解できはする状態に持っていきます。

R5.4~6月:出産予定日より2週間ほど早く出産、勉強できると思っていたがそんなに甘くなかった

全然生まれる気配ないね〜と検診で言われた翌日に超ロケット出産で息子爆誕。やっぱり切迫早産だったので早かったんですかね…?

自身20代前半だったのもあり、隙間時間でなんだかんだ勉強できるっしょ!と思っていましたが、まぁ無理でした。息子は全然寝ないタイプでした…

ちょっとWeb問題集解いたりしたこともあったような気がしますが、ほぼ3ヶ月ほど勉強中止を余儀なくされます。

あ、もうこれ無理だな…と諦めモードで過ごしていました。

R5.7月:少し子育てに慣れる、隙間時間で必死に知識を取り戻す

ちょっと息子が夜にまとまって寝るようになり、少し日中の体力が回復したところ、勉強の時間を確保できるようになりました。

授乳中にWeb問題集をスマホ片手に解いたり、といった本当の隙間時間活用から始まり、お昼寝中などまとまった時間がとれた時は過去問・問題集・テキスト復習をできる限り実施しました。

一日トータルすればすれば2〜3時間程度は勉強できていたような気はします。

3月に知識を詰め込み問題もひたすら解いていた甲斐があったのか、意外と知識が残っていました。ただもちろん抜け落ちている部分は多くあるので、ざっくりテキストも振り返りつつ問題を解いていくスタイルで過ごします。

R5.8月:試験直前、無事受験完了

直前期に入り、今まで手をつけていなかった模試を解いてみるようにしました。が、お子様アラームでまとまって解ける時間は長くて2時間程度。解きっぱなしで終わるとまずいのでとりあえず丸付け・全くわからなかった部分は軽く確認までしようとすると問題自体は1時間程度で解くようにしなければなりませんでした。

とんでもないタイムアタックをしていたこともあり、この時期に解いていた模試、一度も合格点に到達したことはありません!めちゃくちゃ病み、もう受験諦めようかとウジウジしていましたが、ここまで時間を割いてきたのにもったいないと歯を食いしばって前に進みます。

隙間時間の更なる活用でトイレに苦手な論点や覚えなければならない数字要件などをまとめた紙を貼り付け、少しでも知識を定着させようと足掻きました。

とはいっても子どものお世話に疲弊しメンタルもやられているので試験直前3日間は問題を解く気力も失っていました。せめて数字要件のチェックとテキストを眺めるだけでもしようとペラペラと冊子類をめくる最後を過ごしていましたが、逆にこれが抜け落ちた基本知識の復習に繋がり、選択式でのあと1点につながり合格につながったのでした。

勉強で意識したこと・合格につながったこと

ざっくり合格までの流れでも触れましたが、勉強で意識していたこと、意図せず実施したが合格につながったと感じることは以下4点です。

一周目はとにかく前に進む。分からない箇所があっても一旦飛ばしてOK。

ひたすら問題・過去問を繰り返し知識の定着をはかる。テキスト読みも大事だが、早めに問題に手をつけてアウトプット学習に進む

問題を解くスピードも意識する。模試形式の問題は1時間半〜2時間程度で解き終わることができるスピード感を身につける。

直前期は数字要件、テキスト読みが重要。意外な基礎知識が抜け落ちていたり、過去問学習でカバーできない論点の拾い上げをする。

それぞれ補足です。

一周目はとにかく前に進む。分からない箇所があっても一旦飛ばしてOK。

社労士は10の分野から出題され、それぞれの設問で足切りが設定されており、1つでも引っかかればどんなに総合得点が高くても落とされる試験です。故に、全分野である程度のラインまで確実に点数が取れる状態にしなければならない…難しく感じる分野を理解しようとじっくり時間をかけていては、あとの分野がおざなりになってしまう可能性があります。全分野基本レベル以上にしてから、得点源になる分野(年金分野)に力を入れていくようにしましょう。

まず最初の一周目はとにかく前に進む、全分野網羅し何かしらの知識のひっかかりを作っておく…これに限ります。全然分かってないように感じても意外と覚えていたり、他分野で似た論点が出てきてすっと理解できたり、先に進むことで学習が進むケースもあるのです。

ひたすら問題・過去問を繰り返し知識の定着をはかる。テキスト読みも大事だが、早めに問題に手をつけてアウトプット学習に進む

とにかく先に進むというのは問題集・過去問も同じです。テキスト一周目ではまともに問題も解けないですが、解説を読むだけでも勉強になるものです。

テキストで分からなかったことも、問題の解説を読むことで理解が深まることもあります。

はじめて問題を解いても全然正解できず今後の勉強に不安をおぼえる方もいると思いますが絶対大丈夫です。学習が進めば必ず解けるようになります。

社労士は過去問ゲー…というわけでも無いのですが、問題形式に慣れるためや、論点の確認としての過去問学習は非常に効果的です。

とにかく繰り返し問題を解いていく…限られた時間の中でしたが私も4〜5周はどの分野もしていたと思います。

学習に迷ったらまずは過去問を繰り返し解くようにすると良いです。

ただこの繰り返し解く作業、ただ問題を解いた・正解した、ではなく、選択肢ごとの正誤判定ができるかチェックが重要です。

1周目は解説を読んでふーんで大丈夫ですが、3周目あたりからは選択肢ごとの学習も意識していきましょう。

問題を解くスピードも意識する。模試形式の問題は1時間半〜2時間程度で解き終わることができるスピード感を身につける。

お子様アラームでまとまった時間が1〜2時間しかとれず、本試験形式の問題を1時間程度でとりあえず解ききっていました。本試験でもこのおかげで、まず1時間半程度で全ての問題を解き解答欄を埋めることができました。

全ての科目で基準点を超えないといけないのに、難しい問題に突っかかって最後大慌てで解いてミスした…せっかく取れるはずの問題だったのに…といった現象をなくすために、まずは一回全ての解答欄を埋めることをお勧めします。

早く解くと何が良いかというと、見直し時間をしっかり取ることができます。うっかりミスを減らすだけではなく、初見でパス!と思っていた一見問題文が長いが実は簡単な論点の問題にじっくり腰を据えて取り組むことができます。

あとはまだ時間はある、じっくり振り返ろう!といった心の余裕にもつながりますかね。とにかく早く解き進めていく戦法はおすすめです。

直前期は数字要件、テキスト読みが重要。意外な基礎知識が抜け落ちていたり、過去問学習でカバーできない論点の拾い上げをする。

学習に迷ったらまずは過去問を繰り返し解くようにすると良い、と先に述べました。

しかし過去問ばかり学習すると、過去問に出てくる論点しか定着しないという落とし穴もあります。新たな法改正事項や思わぬ基本事項の取りこぼしが発生してくるのです。

なので、過去問学習の合間に苦手な分野や少し確認したいといった事項があればテキストもしっかり読みましょう。そして読んだテキストの前後の内容も一緒に確認するとより良いです。追加でこんな論点もあったな〜と振り返る事ができ、本試験でのあと1点につながります。

特に直前期のテキスト学習は効果的でした。

また、数字要件は選択式でも重要ですし、択一式でも瞬時に正誤を判断できるため、しっかり暗記できると強いです。

早めに学習を進めると良いですが、記憶とは薄れていくもの…直前期の数字要件等の叩き込みも非常に効果的です。

合格の流れのところにも書きましたが、トイレにまとめたものたちを貼るのおすすめです。

まとめ

予想以上に長くなってしましましたが、限られた時間の中でもなんとかやりくりすれば社労士試験に合格することができるよ!というお話でした。

とにかくさっさと範囲網羅して過去問・問題集、でもそれだけだと知識の抜けもれがあるのでテキストも読む、問題は最終的にはスピード感を持って解くことができるように、といった具合でしょうか。

社労士を目指して勉強されている方、妊娠中・育休中に資格にチャレンジしようとしている方へ、こんな感じの人もいるんだな〜と参考になれば幸いです。

最後までお読みいただきありがとうございました!