望郷の宇久島讃歌(9)

第1章 望郷の宇久島

●クサビ釣り

「クサビ」とは、ベラという名の魚のことである。私の故郷・宇久島ではそう呼んだ。

余談だが、夏目漱石の「坊ちゃん」という小説の中に「ゴルキ」という魚が登場する。気の短い「坊ちゃん」が「赤シャツ」からあまり好きでもない釣りに誘われ、いやいやながら「ターナー島」の見える瀬戸内沖に小船を漕ぎ出して魚を釣る場面だったと思う。いつ頃だったか定かではないが、この小説が映画化されたものを見た。

余談になるが、私が子供の頃見た映画は、映画館で見たわけではない。日没後、村落の人達が小学校の庭に集い、「棒のぼり」の竹の棒に白いシーツを継ぎ合わせたものをするし、この銀幕(映写幕)に映画を投射するものだった。村人は夜空の星のした、地べたに座って映画を楽しんだものだ。

「坊ちゃん」の映画で見た瀬戸内海の景色は宇久島のそれとそっくりだった。仕掛けも餌も同じだった。そして、釣り上げられた「ゴルキ」という名の魚は、まさしく「クサビ」にそっくりだった。きっと瀬戸内では、ベラのことをゴルキと呼ぶのだろう――と私は思った。

漱石は、小説の中で、「坊ちゃん」がゴルキについて船頭から聞いた話として、「この小魚は骨が多くって、まずくって、とても食えないんだそうだ。ただ肥料(こやし)には出来るそうだ」と書いている。そんなはずは無い、それは、文豪・漱石の誤解だろう。クサビは、宇久島の人なら誰でも好んで食べる大衆魚である。勿論、五島近海は好漁場で、鰯や魚などの大衆魚も沢山獲れるが、これらは、大型の漁船や高価な漁網が必要で、誰にでも手に入るものではない。宇久島の島民が持っている小さな伝馬船で、手っ取り早く捕れる魚としては、矢張りクサビであった。

料理法は、味噌汁、煮付け、干物や「背切り」などがある。「背切り」とはクサビの鱗をはぎ、頭と内臓を除いた後、文字通り背骨ごと1センチ程の厚さに輪切りにし、これを酢味噌仕立ての膾にしたもので、きゅうりをスライスしたものや紫蘇の葉を刻んだものと一緒に和えた料理だ。

宇久島の方言で。「チンチマンマニ、ボッポノシャ」という言葉(方言)がある。「チンチ」とは「美しいとか混じりけのない」という意味。「マンマ」は「ご飯」のこと。「チンチマンマ」とはすなわち「銀シャリ」すなわち米の飯のことだ。「ボッポ」とは「お魚」の意味である。「シャ」は「御菜」がなまったもので、「おかず」ことである。従って、全体としては「お米のご飯にお魚のおかず」という意味になる。

田圃の少ない宇久島では、お米は貴重品だった。また、海が近いとは言え、島の百姓にとって魚は簡単に手に入るものではなかった。それ故、「お米のご飯とお魚のおかず」は、島ではたいへんな御馳走だったのだ。

クサビは、春から秋にかけて良く釣れるが、特に梅雨の頃から暑い夏にかけてが最盛期である。お盆の頃になると村の男達は「寄せ太鼓」の合図で自治会の役員の家に集まり、そこを出発点として、村中の家々を一軒残らず訪れ、仏壇に線香を上げ、手を合わせるのがしきりだった。その後、訪問先からクサビ料理などをさかなに芋焼酎をふるまわれるのがお決まりのコースだった。だから、盆の直前になると、村の男達は、田の草取りや大豆の収穫を止めてまでもクサビを釣りに行くのだった。

●重労働の餌掘り

クサビ釣りの準備は、餌獲りから始まる。餌はイソメを使う。島では、イソメのことを「本ジャッ」と呼んだ。イソメは、青い色のアオイソメと赤い色のアカイソメの2種類がいた。因みに、イソメより一回りの小さいゴカイのことを「ジャッ」と称した。このイソメを、陽を遮るもの無き炎天下の浜辺の掘るのは骨の折れる重労働であった。その様子を紹介したい。

「本ジャッ」は海岸の波打ち際に住み、砂の中に深さ50センチ程の自分の体の形と同じ扁平な穴を掘って住んでいる。潮が満ちている間は、砂の表面に頭を出し、流れ藻などの海藻を咥えて、穴の中に引き込んで食べる。勿論、潮が干いても地面近くの穴の中で食事を続けているが、人の足音などの震動が伝わると急いで穴の奥に引きこもってしまう。

塩が干き始める頃合いに、村の小父さん達は「磯カギ」と呼ばれる木製の柄にL字型の鉄の爪をつけた穴掘りのための道具、湧き水や土砂を掻き出すための大型のアワビの貝殻、それに獲れた「本ジャッ」を入れる木製の手桶などを持って、浜辺に向かう。勿論、岩の多い所を掘るときは、ツルハシも欠かせない。服装はフンドシと地下足袋。

浜辺に着くとまず「本ジャッ」の穴を探す。前にも書いたように、「本ジャッ」が沢山いる場所は、沢山の海藻が砂浜に植え込まれたように巣穴に引き込まれている。小父さん達は長年の経験から、「本ジャッ」が沢山棲んでいる砂浜は簡単に見つけることが出来る。「本ジャッ」が沢山棲んでいる場所を選んで、まずは深さ50センチ程の深さで、小父さん一人の体がスッポリ入るほどの穴を掘り下げる。表面は白い砂でも掘り下げると次第に黒っぽい堆積土が混じるようになる。50センチ程度掘り下げると、次はこの深さを維持しつつ、穴の一番底の壁を磯カギで引っ掻きながら前の方に掘り進む。

「本ジャッ」は、前にも書いたように、ほぼ垂直に掘った直径5ミリほどの扁平な巣穴の中に頭を上に向けて住んでいるので、礒カギで穴の底の方を引っ掻かれると、ちょうど尻尾を突っつかれる格好になり、驚いて地表面に向かってグニュグニュと這い上がって行く。

もし、掘り下げた穴の深さが不十分だった場合は、「本ジャッ」は胴体が磯カギで真っ二つに切られてしまい、尻尾の方だけは、下にもぐって逃げてしまう。因みに、「本ジャッ」の場合は頭が切られても下半身に再び頭が蘇生し再生する、と島では信じられていた。頭から尻尾まで無傷の生きの良いものを獲るためには、十分に深い穴を掘り、その深さを維持しながら前に堀り進む必要がある。しかし、海岸で穴を掘るとすぐに海水が湧き出てくる。穴の砂壁は湧き水で崩れやすく、十分な深さを維持して掘り進むのは中々難しい。

湧水を利用しつつ、穴の壁の底を磯カギで引っ掻いていくと、砂の壁の下部が侵食される格好となり、砂の表面のほうに這い上がろうとする「本ジャッ」を含んだ土砂の塊がドサッと崩れ落ちる。この土砂の塊を磯カギで砕いたり、水で溶かしたりして「本ジャッ」を探し出す。無傷のままの「本ジャッ」を捕らえるのはまれで、殆どは礒カギで胴を切られた〝傷物〟が多かった。

深い巣穴を掘っていて、いち早く底の方に逃げおおせた幸運な奴もいた。もう少しで逃げおおせるところを、巣穴の深さが不十分なため、頭の部分だけを穴の底に隠しきれずにもがいている奴もいた。こんな奴を見つけると、すぐさま指で頭部を掴み、巣穴から引き出そうとする。哀れな〝逃亡者〟は、最大限に〝首〟を縮め、必死で巣穴の底の方に逃れようとする。ムカデに似た無数の小さな足を扁平な巣穴の壁に掛け、まるで人間と綱引きでもするかのように身を縮めて寸足らずの穴に逃げ込もうとするのだ。〝逃亡者〟の味方は、湧き水と土砂崩れである。ほんの短時間の人間と「本ジャッ」との「綱引き」の間にも、湧き水が溢れ、穴の底が土砂で埋まり、〝逃亡者〟の頭部がだんだん砂の底に沈んで行く。〝追っ手〟の人間も〝逃亡者〟の頭を握る指に力を入れ、磯カギで懸命に〝逃亡者〟の周りの砂を掘って引き出そうとする。双方の根競べ勝負だ。頭に近い胴体が切れて捕まる奴、しぶとく逃げおおせる奴、様々だった。

真夏の太陽の下での「本ジャッ」掘りは、このようにイソメと人間の気の抜けない戦いで、まさしく重労働であった。狭い穴の中でしゃがみ込んで、無理な姿勢で作業していると、腰が痛くなる。また、磯カギで土砂を掻いたり、アワビの貝殻で湧水をかき出したりするので、腕もだるい。黒い泥土や砂を含んだ泥水を日焼けした顔や体中に浴び、これが乾くと「泥パック」になる。指先が砂で擦り切れ、指紋が消えてツルツルになり、ひどい場合は血が滲むことすらあった。爪もやられて先の方がギザギザになった。

「本ジャッ」掘りは、まさにこのような悪条件下での「本ジャッ」という生き物と人間の格闘のようなものだった。だから、太くて生きの良い完全な形(無傷)の「本ジャッ」をものにした時は、ある快感を覚えたものだ。

「本ジャッ」は、ドバミミズ程の太さで更に長く平べったい形をしている。頭の方は、かなり筋肉質で固く、黒っぽい緑がかった色で、不気味な光沢があるが、胴体から尻尾のほうにかけてだんだん赤みを帯びている。勿論、その色合いは、住んでいる海岸の砂質などによって微妙に変化する。

苦悶の末に掘りだした「本ジャッ」は、木製の手桶に入れて、その上に少々の砂と海藻を乗せて持ち帰り、翌朝まで風通しの良い暗く涼しい所に保管して置く。こうしておけば、比較的鮮度を保つことができる。何しろ、クサビは贅沢で弱って弾力が落ちたり、死んで腐りかけた「本ジャッ」に対しては、テキメンに喰いが鈍るのであった。

●伝馬船で漁場へに向かう

父は、病弱だった。母によれば、大東亜戦争で軍属としてジャワのスラバヤに征き、「南洋ボケ」という病気に罹ったためだということだった。私が物心ついて以来、父は村の男達のように、自ら伝馬船を漕いで沖に釣りに行くようなことは無かった。クサビが旬の頃になると、村の他の家が、少しずつ漁果を分けてくれた。子供心にも、何か引け目のようなものを感ぜずにはいられなかった。

小学校3年の夏のことだったと思うが、私は、村の小父さん達から、生まれて初めてクサビ釣りに連れて行ってもらった。その日はお盆前日だった。私は、母の義理の叔父に当たる梅木の叔父さんの伝馬船に乗せてもらう事になった。

玄海灘の水平線がわずかに白みかける朝まだきに、母が「たかちゃん、たかちゃん、起きんね。皆釣に行きよるばい。はよ起きんね。」と声をかけてくれた。私は、クサビ釣りの約束を思い出し、眠さを払いのけて床を出た。私の初めてのクサビ釣りに備え、母はずいぶん早くから起きて、私の身の周りの物を整え、朝食まで準備してくれていた。

母の心のこもった朝ごはん――ジャガイモの味とモズクの入った味噌汁と麦飯――を大急ぎで食べた。すぐさま、釣道具や手拭いなどを入れた磯籠――直径、深さとも50センチほどの竹編みの籠――を背に家を出ようとすると、母が「くれぐれも怪我せんごと、荒神様が護ってくださるように、竈のヘグラ(「煤」の意味の方言)ば眉間に塗ってて行かんね」と引き止めた。母は、村の男達に連れられて、初めて漁に出る小学年生の〝息子〟の事が心配だったに違いない。母は、心配そうに息子の〝出陣〟を戸口で見送ってくれた。

家から波止場までは500メートルほどだった。波止場とはいっても伝馬船用の簡素なものだった。まだ星が残る薄暗い小道を、祖父が稲わらで作った足半(あしなか)草履で朝露を踏みながら、オジサン達の後を一人で急いだ。雄鶏の時を告げる声がだんだん遠くなり、潮騒が近付いて来た。

波止場に着くと、オジサン達に「おはようございます」と挨拶した。オジサン達、「おはよう。今日はたかちゃんの初めてクサビ釣り、気張れよ」と励ましてくれた。私は、その言葉に緊張しつつも「よし、クサビを釣ってやるぞ」と密かに心に誓った。

オジサンたちはくわえたばこで天気などについて語らいつつ、海岸に引き揚げていた伝馬船を海に下す作業にかかった。オジサンたちは協力して「スラ」と呼ばれる松の木の丸太を何本も波打ち際に向って並行に並べた。伝馬船をその「スラ」の上にのせて、船の左右から押し出すと、船底の下の松の丸太が転がりながら、船は滑るように寄せ来る波の中に分け入って行った。

さあ、いよいよ出発だ。子供の私には、炉を漕ぐには力不足なので、舫を解いたり、船底に溜まった「アカ」―-溜水の事をそう呼んだ――の汲みだし等の雑用をオジサンたちの手ほどきを受けながら引き受けた。子供心にも、「お荷物になるまい」という思いがそうさせたのだろう。宇久島で、船底の溜水のことを「アカ」と呼んでいたのは事実である。後年、水のことを英語で「アクア“aqua”」と呼ぶことを知った。島の人たちが、船底に溜まった漏水のことを「アカ」と呼んだのは、この英単語が語源・由来だったのかも知れない。

田畑の少ない宇久島では、義務教育を終えると島を出て「テグリ船」と呼ばれる底引き網漁船などの船員になる者も多かった。船員とはいっても、尋常小学校や中学校を卒業して、一番下っ端の〝飯炊き〟役から始めるのが普通だった。根性のある宇久島の人達は、〝飯炊き〟から叩きあげて、船長になる人も沢山いた。

この漁船勤務を通じ、英語を語源とする船員用語が自然に村のオジサンたちの間でも定着したのかもしれない。あるいは、佐世保の旧海軍の海兵団の教育や海軍勤務で覚えた言葉だったのかもしれない。そうだとすれば、宇久島とはあまり縁がない英語が島民の間で日常使われていたことは驚きだ。

クサビの漁場は島の周囲の至る所にあった。近くは、波止場から4~500メートルほどの沿岸から、遠くは私の福浦村との位置関係で、島の裏側にある「船隠し」と呼ばれる海岸まで広がっていた。

「船隠し」という名前の由来はこうだ。平清盛の異母弟である平家盛が壇ノ浦の戦いに破れて海上に逃れ、宇久島の近くで漂流していたところを海士(あまんし)に助けられたという。平家盛が宇久島に上陸し、乗り捨てた船を源氏勢の追っ手から見えないように隠した小さな入り江――まるで天然のプールに似ている――がそれ以降「船隠し」と呼ばれるようになったのだという。

因みに、五島藩(福江藩)は、家盛公の子孫の宇久氏が、宇久島を起点に五島列島を平定して、1592年に五島と改姓したのに始まる。江戸時代にも五島藩(福江藩)を主家として五島列島を領有し、明治に華族の子爵家に列した。島の古刹「東光寺」には、家盛公以下七代の墓がある。

クサビは、夜は〝砂の布団〟の中に潜って眠り、空が白む頃、砂の夜具から脱して、朝食を食べ始めると聞いた。だから、いくら好漁場とは言っても、余り遠すぎると、時間がかかり過ぎて、クサビの朝食の好機を逃がす恐れがある。クサビは、朝食の時間が過ぎると途端に食いが鈍るのだ。

「船隠し」の北方200メートルほどの所には鴨や海鵜など水鳥の白っぽい糞で覆われた「鴨瀬」と呼ばれる岩礁があり、この周りが特にクサビ、カワハギ、イサキなどの好漁場だった。

ただ、福浦部落から鴨瀬までは遠く、6キロメートルほども離れていた。だから、鴨瀬まで行く時は、早朝に出発して、「二丁櫓」更には「4丁櫓」と漕ぎ手を増やしてスピードアップを図らなければならなった。

クサビの釣り場として最適の場所、それは砂地に海藻がモザイク状に生えている所である。こんな場所を、島では「シロン・クロン」と呼んだ。この呼び名は、文字通り、船の上から海底を眺めたときに、海底の砂の白と海藻の黒い陰が〝ブチ状の紋様〟をなしていることに由来している。勿論、海底が岩場で海藻が多いところにもクサビは多く棲み付いているが、岩に根掛かりするので釣り場としては敬遠された。海藻が密生しすぎてもいけない。矢張り根掛かりが多い。

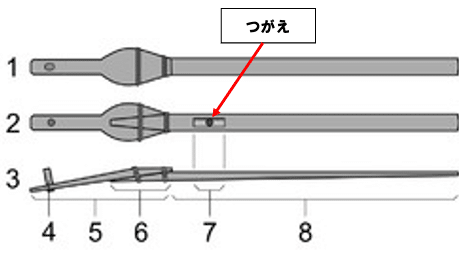

話を船出の場面に戻そう。船を波打ち際に押し出すと、私はオジサンたちたちと一緒に素早く船に乗り込んだ。櫓を漕ぐ担当のオジサンたちは、櫓の中ほどの穴(図の7. つがえ)を船尾(艫、とも)にある艪臍(ろへそ)と呼ばれる棒状の部材に装着し、柄の手元近く(4. ろかん)と舟底を「艪なわ」でつないだ。こうすると、この縄は艪が波などで流失するのを防ぐとともに、漕艇の反作用で柄が浮き上がるのを止める役割をもつ。

オジサンたちは櫓を据え付けると、すぐに漕ぎ出した。「ザーッ、・・・ギーッ、ギッ」と櫓がきしむ音と波のざわめきと重なる。真夏とはいえ、ひんやりとした潮風が心地よかった。宇久島は、波が荒いので有名な玄海灘の近くに位置することから、さすがに沖に出るとだんだんとうねりが大きくなってくる。小さな伝馬船は、波頭に持ち上げられたかと思う間も無く、波の谷間に沈む。船の舳先が「ザブーン」と波をかぶり、しぶきが雨のように降ってくる。大きな波の谷間に船が滑り落ちて行く時は、私は無性に怖くなり、両手で舷側の板を握り締め、何の役にも立たないことだが、両足をこわばらせたものだった。一方で、大人たちから「お荷物」と見られまいと、精一杯、平静を装うことに努めた。

私は伝馬船のローリングと緊張からか船酔いを感じ始め、吐き気を催してきた。だが、オジサンたちに迷惑を掛けまいとし限界まで我慢し、平静を装った。ギリギリまで堪えたが、ついに堪えきれずに、母が丹精込めて作ってくれた味噌汁と麦飯を「ゲーッ」と海の中に吐いてしまった。コバルトブルーの海を嘔吐物が茶色に染めた。胃の中に食べたものがなくなると、黄色くて苦い液までも吐いた。

オジサンたちが、「塩水を両手で掬って飲んでみろ、すぐよくなるから」というので、海水を飲んでみた。海水は思いのほか塩辛く、吐き出してしまった。だが、塩水の冷たさは口の中に清涼感をもたらしてくれた。そこで、二口目からは、冷たい海水を飲んでウガイをした。すると、オジサンたちが言ったように幾分酔いがおさまった。

私は、オジサンたちに心配を掛けまいと、「塩水を飲んだらスッキリして、もうなんともなか、良うなったばい」と強がって見せた。今思えば、きっとその時は真っ青な顔をしていたに違いない。

魚場が近づくと、また私の出番だ。揺れる舳先に立って錨を準備する。錨を下ろすポイントは釣りの成果を左右する事から、叔父さん達が長年の経験から細部位置を判断し、投錨するタイミングを的確に私に指示してくれた。叔父さんは、海底の様子や潮の流れはもとより、遠くに見える島の松の大木や沖の小島などと船の位置関係からかなり正確に錨を下ろすポイントを判断した。

叔父さんから「ヨーイ」という声が掛かる。全神経を叔父さんの次の「レッコー」という合図に集中し、上下左右に揺れる舳先で、腰を落として錨を握り、下腹に力を入れて、足を踏ん張って待った。

当時この「レッコー」という合図の言葉の由来は知る由も無かったが、今にして思えば「LET US GO」という英語が語源だったのかもしれない。伝馬船の船底に溜まった漏水のことを島では「アカ」と呼んだが、その語源は英語の「アクア“aqua”」ではないか――説明した。これと同様に、「レッコー」というオジサンたちの言葉も、漁船勤務や海軍勤務を通じ、英語を語源とする船員用語が自然に村のオジサンたちの間で定着したのかもしれない。

いずれにせよ、私は、「レッコー」という叔父さんの号令で、すかさず錨を海中に投げ込んだ。「ザブーン」という音と共に、全身にしぶきが降り注いだ。錨網が船側に擦れて「ゴー」と音を立てながら海中に引き込まれていく。錨が海底に届くと、潮の早さを勘案して錨綱の長さを調整した後、綱を舳先の横木に「八の字」型に巻きつけて固定した。

●生まれて初めてのクサビ釣り

いよいよ釣りだ。仕掛けは、道糸の下につけた鶏卵半分程の鉛の両側にちょうど「やじろべえ」の両手のように出た二本のナイロン糸に釣針がついたものだった。道糸は、「カセ」と呼ばれる「井」の字型の木枠に巻かれていた。

流石に、オジサンたちの準備は手早く、早くも「本ジャッ」の餌を付けた仕掛けの鉛を「ジャボーン」と海中に放り込んでいる。私も負けじと、グニュグニュした「本ジャッ」を釣り針につけるのももどかしく、急いで鉛を海中に投げ込んだ。鉛の重りがどんどん海底目掛けて沈んでいく。私はそれに合わせて、道糸を船外に繰り出した。鉛が海底に着くと、50センチほど引き揚げて、道糸を右手の人さし指の第一関節あたりに掛けて、仕掛けを上下に揺らして、クサビの当たりを待つ。鉛が海底に届いてから1分間ほどが勝負である。この間に魚信――当たり――を感知出来なかったら、もう既にクサビは針から餌を失敬したものと思ったほうが良い。それゆえ、人差し指は、敏感な「センサー」でなければならない。潮の流れが速いと、道糸に潮の流れの振動が伝わり、魚信が伝わりにくくなる。また、魚が餌を 咥えて上の方に持ち上げると魚信を感じることができない。

私は右の人差し指に神経を集中して道糸を上下に揺らしていると「コツ、コツ」言う感じの魚信があった。紛れも無い本物のクサビからのメッセージが一瞬のうちに指先から全身を突き抜ける感じだった。〝思考〟抜きで、本能的に魚信に合わせグッと引っ張ると、クサビが針に掛った確かな手ごたえが指先に伝わって来た。「釣れたよ、釣れたとよ」とオジサンたちに声高に宣言しながら、懸命に手探り寄せた。心の中で「大物だ、きっと大物だ」と期待を膨らませながら道糸を手繰り寄せた。

手繰り寄せるのももどかしく、海中を覗き込んだ。コバルトブルーの神秘的な海の底、波で陽光が揺らめいて、故障したテレビを見ているようだった。「まだ見えないのか」と懸命に手繰り寄せるうちに、やがて底のほうから、一片の朱色の花びらが風に舞うように揚がって来た。そして、その花びらはだんだん魚の形に変じてくるではないか。やっぱりクサビだ。

クサビは、水面近くまでは、すべてを諦めたように引き揚げられて来るが、水面に出る瞬間から最後の抵抗を試み、精一杯暴れまくる。伝馬船の上に釣り上げられたクサビは、口を大きく開け、虫ピンの先端のように小さな密生した真珠色の歯をむいて、鰓をいっぱいに膨らませ、顔を朱に染めて怒っている。と、思いきや、その表情を良く見ると、つぶらな黒い瞳がおびえきっているようにも見えた。時々、「ビク、ビクッ」と震えたり、「バタ、バタッ」と尾びれで船の底板をたたいて、哀れな運命から逃れようともがくが、刻々と力が失われていく。

海底から上がってきた、ひんやりとしたぬめりのある魚体を握りると、「クサビを釣ったぞ」という実感がわいた。クサビから釣針からはずして、籠の中に放りこんだ。「たかちゃん、ふとかとば釣ったね」とオジサンたちが、褒めてくれた。私は、「してやったり」とばかりに、白い歯を見せた。

長年クサビ釣りをしているオジサンたちは、どんどん釣り上げる。一度に「やじろべえ」の両手に二匹も釣り上げることもある。私も負けじと頑張るが、それでも叔父さんたちの半分程のペースでしか釣れなかった。それでも、クサビを一匹釣り上げるたびに「これはお母さんに食べてもらう分」、「これはお父さんのもの」、「これは小さいから静ちゃん(妹)の魚」と心の中でつぶやき、すべての家族に一匹あたりの魚を釣るのに懸命だった。

余談になるが、クサビ釣りにも「外道」がいた。「外道」としては、クサビ以上に人気・商品価値のあるアラカブ(カサゴの事)やゴベ(カワハギの事)のほかに、クサビより格下の「ショヤンカカ」や「モンギャッ」などがいた。「ショヤンカカ」とは「庄屋の嬶(かかあ)」という意味の宇久島の方言(発音)である。この魚は、大きさはクサビとほぼ同じだが、色彩はクサビが〝厚化粧〟したような濃いめの色で、味もクサビより一段落ちる。クサビを「美人」とすれば、さしずめ「ショヤンカカ」は「醜女」ということになろう。けだし、その昔、貧しい農民達が小作料を取り立てる庄屋を憎み、腹いせにその庄屋夫人を件の魚に見立てて、そう呼んだのかもしれない。村人はこの魚が掛かると「チェッ」と舌打ちしたものだった。「モンギャッ」は写真のようにクサビよりも一回り小さく、油分に乏しく、パサパサした食感だった。

日が高く昇る頃になると、クサビの喰いがぱたりと止まる。「そろそろ戻ろうかい」と一人のオジサンが言うと、皆それぞれ釣具をしまいこみ、帰り仕度を始めた。タバコを一服するオジサンもいた。

帰り際の私の仕事は、錨揚げだった。投錨の時と同様に、舳で両足を踏ん張って懸命に引き揚げる。錨は幾分海底の砂に埋もれていて、当初引き抜く時はとても重いが、底を離れると海水の浮力が手伝って幾分か軽くなり、そして水面から出ると、再びずしりと重たく感じた。ちょうど疲れがピークに来る頃錨が水面に出る。背筋は痺れ、腕と指の力が萎えてしまうが、渾身の力を振り絞って船の上に引き揚げた。

オジサンたちは櫓を漕ぎ出す。五島列島の太陽は、ギラギラと波動のように肌を焦がす。帰りの船の揺れはなんだか心地良い。オジサンたちに交じって船に乗っていると、何だか一人前の大人になったようで、誇らしい気持ちになった。

釣果がオジサンたちに及ばなかったことで、何となく物足りない気持ちと、一応家族の分が釣れたと言う満足感が交錯した。叔父さんたちは、私の収穫を見て、自分達が釣ったものの一部を分けてくれようとしたが、私は頑なに拒んだ。

波止場に着く頃は、もう昼に近かった。籠を背負って、母の待つ家路を急いだ。小道は、朝露も消え、熱く焼けており、灼熱が草履を通して足裏に伝わった。沿道では「ギーッ、ギーッツ」とキリギリス達が道すがら大合唱を続けていた。ギラギラの太陽もキリギリス達の大合唱も、クサビの入った籠を背負った私を祝福してくれているように感じられたものだった。

お盆を迎える頃は、今も、あの少年時代にオジサンたちから初めて連れて行ってもらったクサビ釣りの事が懐かしく思い出される。