ベガルタ仙台 vs 横浜FC 試合感想

1.ピッチの横断

得点の場面では、蜂須賀の素晴らしいサイドチェンジがみられました。

🎦 ゴール動画

— Jリーグ (@J_League) July 12, 2020

🏆 明治安田生命J1リーグ 第4節

🆚 横浜FCvs仙台

🔢 1-1

⌚️ 57分

⚽️ アレクサンドレ ゲデス(仙台)#Jリーグ#横浜FCvsベガルタ仙台

その他の動画はこちら👇https://t.co/JUEMOXumQp pic.twitter.com/OdWmHb7c1W

横浜FCのスライドとは逆の動きで、ドリブルやパスでピッチを横断することが大切になると思います。

それによって崩しの局面へと移行することができます。

・ビルドアップの予想

横浜FCとしては許容していたこと。

仙台としては強みであり、突いていきたいポイントを的確に攻めることができました。

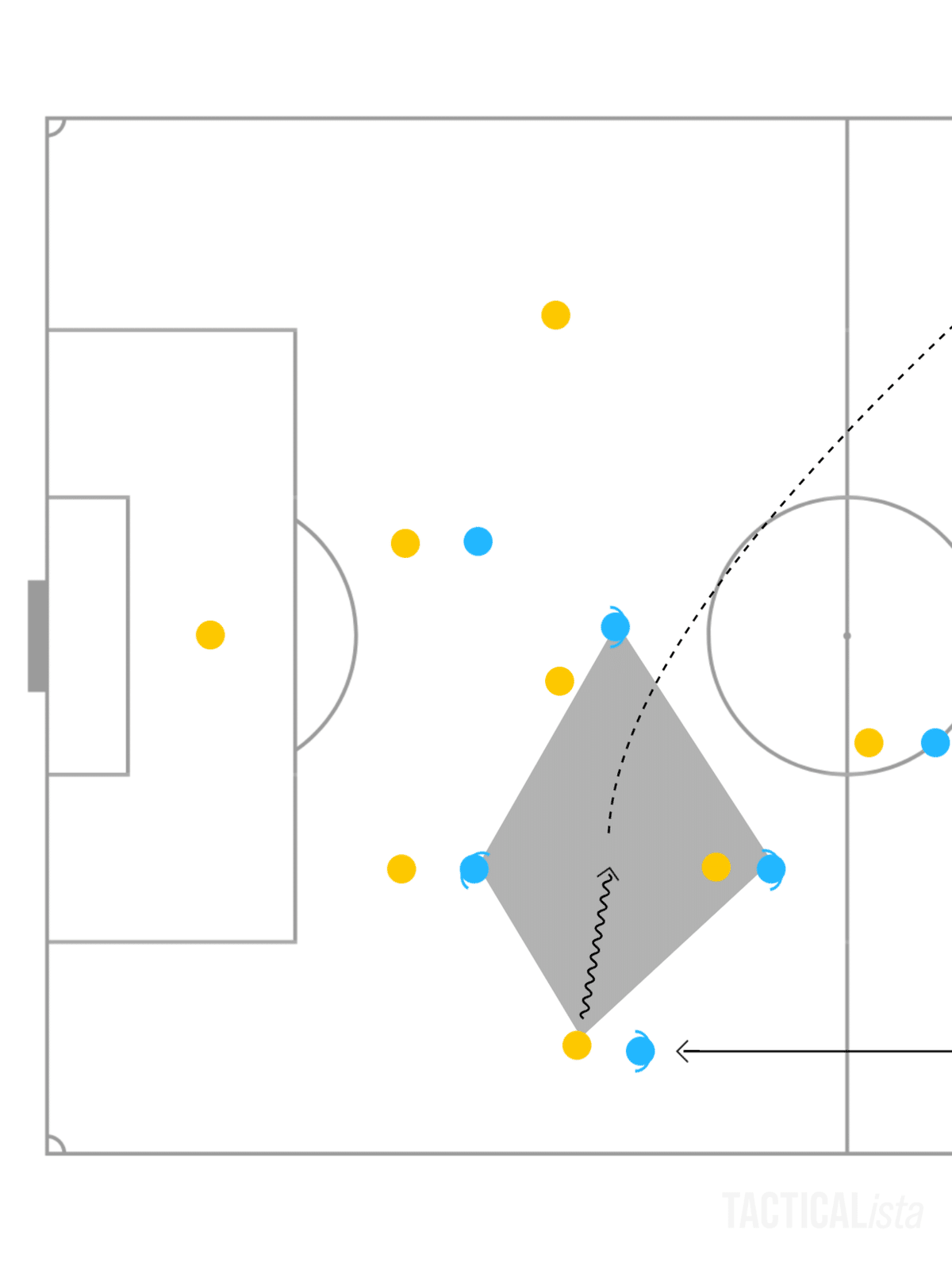

2.ドリブルによるピッチの横断

ドリブルによるピッチの横断

①利き足方向への縦パス

②ディフェンダーへのバックパス

③ミッドフィルダーへのパス

④前線へロングフィード

⑤サイドチェンジ

よくある選択としては上記が考えられますし、守備側からすれば俗に言う「嵌めた」という状況だと思います。

ですが実際には「嵌っていません」。

蜂須賀の最初の選択はピッチを横断する中央へのドリブル。

対面していたウイングバックのプレーヤーは確度が変わったので、パスコースが生まれています。このまま、ウイングに出されてしまったらピンチとなりますから、ついていくことはできません。

フォワードの選手はどこまでいってもフォワード(ポジションという名前による弊害)の選手です。ここでプレスバックはチームとして決まっていない限りありえません。

ミッドフィルダーの選手は背中をとられるリスクがありますから、寄せきれないでしょう。

守備者としては蜂須賀のプレー選択の可能性を見誤ったこと。

また、ピッチの横断を許さないよう遮断の役割を持つ選手がいない状況でプレスを開始したことによるエラーです。

ピッチを横断されたことで守備者はポジションの修正及び、それによる身体の向きの変更が行われます。

3.パスによるピッチの横断

パスによるピッチの横断

最終的にサイドチェンジとなるなら状況は変わらないのではないかと考える方もいらっしゃると思います。

ただ、事前にピッチの横断を行ったかどうかで、守備者の条件が全く違います。

①縦パスの危険性が増す

②縦パスを防ぐポジションの修正(=多くの場合、中央へ絞る)が必要となる

③ポジションの修正を行ったことで身体の向きが変わる

④マーカーとボールの両方を見ることが困難になる

これら全てを同時に受けたのが、ウイングバックのマギーニョでした。

中央へ絞り。

横方向に動き続けるボールを見続け。

中央方向の身体になり。

サイドチェンジが蹴られたときはボールを見ながらバックステップ。

バックステップのままジャンプ。

マッチアップの相手は高身長のゲデス。

この身体の向きやステップで競り勝てる相手ではありません。

ゲデスの粘りや冷静なフィニッシュで得点となりました。

4.まとめ

この一連の蜂須賀の中へのドリブル⇒サイドチェンジ⇒背中をとるフォワードという流れは、崩しの局面ではドリブルアットとバックドアと呼ばれる動きになります。

ですが、崩しの局面ではなく、ビルドアップでも非常に効果的なプレーです。

※効果的なプレーですが、これを低い位置でもできるプレーヤーはあまりいません。

OBの田村さんが書くnoteではサイドバックに注目した内容がとても面白いです。私も今季のベガルタ仙台はサイドバックのプレーに引き続き注目していきたいと考えています。