(カメラ雑談)70年前に誕生した奇跡のカメラ コンテッサ35

世の中、誰もがスマホで気軽に画像を撮る時代になってしまい、街中でフィルムカメラはめっきり見かけなくなりました。

そういう私自身もカメラが趣味だったのでフィルムカメラを随分と使ってきましたが、20年位前からはデジタルカメラを使う様になりました。

先日、量販店のカメラショップの店頭で懐かしいフィルムが並べてあるのに目が止まりました。「暫く使ってないな」と思いながら、久しぶりに使ってみようと36枚撮りのカラーネガフィルムを1本購入しました。

さて、どのフィルムカメラで撮ろうか。

ライカM3では綺麗に撮れて当たり前。かといって稼動する国産の一眼レフはもう手元に残っていない。

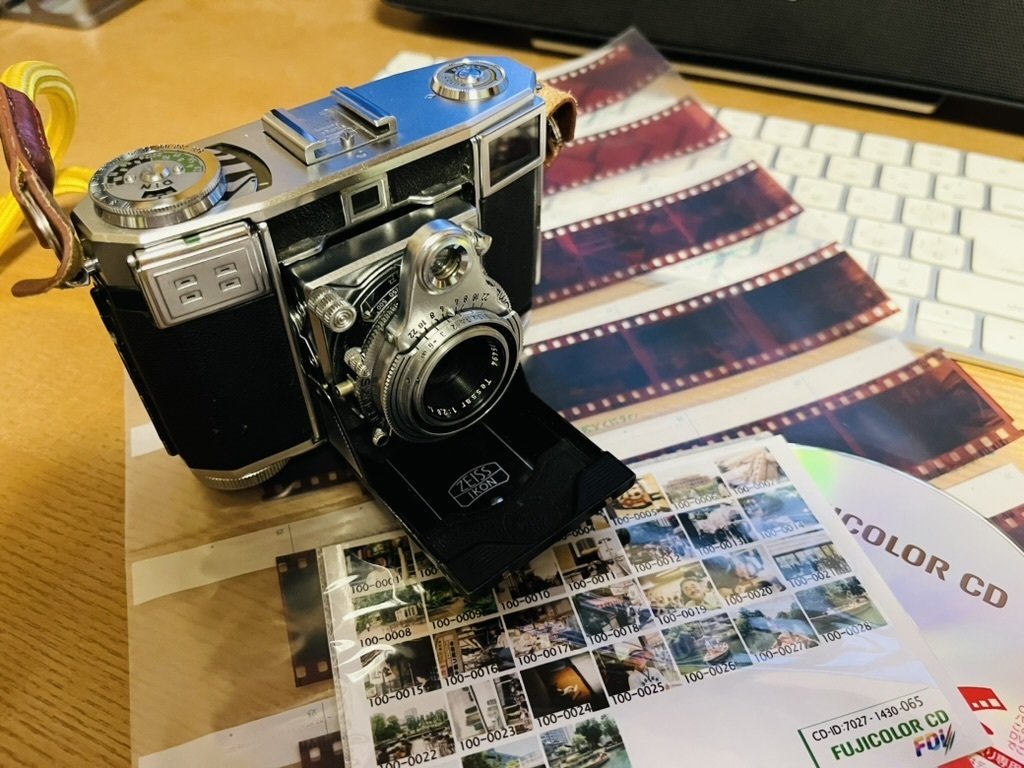

熟慮の末、カメラの保管ボックスから取り出したのがコンテッサ35。

さて、この古いカメラ、ちゃんと映るのだろうか?

以下、今回のフィルム撮影の顛末記となります。

コンテッサ35との出会い

デジタルカメラが20万画素から40万画素の実験的なモデルが出始めてた泰明期だった1995年頃、中古カメラ屋さんでこのコンテッサ35と出会いました。

普段カバンに入れて持ち歩けるコンパクトなカメラを探していて、コンテッサ35はそのデザインや機能から候補に入っていました。

状態が非常に良いのに何故か格安。店主に聞いてみると革製の純正ケースがない事。そしてボディに名前が彫り込まれてる事がその要因でした。

確認するとカメラの後面、ファインダー脇に

「To ADAM EDWARDS From Your SWISS Friend ROLF STUDER」

40年も前、このカメラが誕生した時の歴史と所有者の痕跡が刻まれていてました。

わざわざスイスの友人と書いているのでプレゼントされたエドワーズさんはスイス在住ではないな。

当時、最高級の小型カメラだったのでお二人共かなり裕福な方だったはず。

そしてカメラが大変綺麗なので、きっとエドワーズさんは大切に使っていたんだろうな。

頭の中で想像がどんどん膨らみ、そんなこのカメラの次の所有者になってもいいなと思い、購入する事になりました。

暫くはカバンに忍ばせてスナップ写真を撮ったり、1998年にはラスベラスの機器展視察に携帯したりしましたが、メインの撮影機器がデジタル化してからは保管庫の奥に仕舞い込まれてしまいました。

歴史に翻弄されたツァイスとツァイス・イコン

1846年にドイツのイエナで顕微鏡やレンズを作る会社として設立されたツァイス社。1926年にはカメラ製造の部門としてツァイス・イコン社がドレスデンで設立されカメラも作り始めました。

ライカ社と共に長年に渡りドイツのカメラ産業を牽引してきました。

ツァイスの技術者の争奪戦。

1945年、第二次世界大戦でナチスドイツは大敗し、ドイツ国土は日本同様大きなダメージを受けました。

世界トップクラスの光学機器メーカーだった故、そして本拠地が東ドイツとなるドレスデンにあった事から、ツァイス社は戦後歴史に翻弄される事になります。

ツァイスの光学技術が全て東側に流れるのを恐れた米軍がドレスデンに侵入し、ツァイスの技術者125名を家族と一緒に西ドイツ側のオーバーコッンに移送し、新たな「オプトン(Opton)」という会社でカメラ製造を始めました。この話だけでも映画やドラマになりそうなエピソードだと思います。

一方、ドレスデンに残されたツァイス本体では、ソ連の「接収」「技術協力」の元、多くの技術者や機器がソ連側に渡り、残された者が東ドイツのドレスデンで「イエナ(Jena)」という社名でカメラを作り続ける事になりました。

カール・ツァイスという会社は東西ドイツに二分された形となりました。

コンテッサ35 (Contessa35)の誕生

ドイツの敗戦、二分化からわずか5年後の1950年、西ドイツのツァイス・オプトンから発売されたのが35mm判高級コンパクトカメラ、コンテッサ35でした。

コンテッサの名前は、戦前ツァイス・イコン社がドイツの有力カメラメーカー4社の合併で成立した際、そのひとつであったコンテッサ=ネッテル社に由来していますが、イタリア語では「伯爵夫人」という意味です。その名の通り、左右シンメトリーなデザインは非常に美しく、気品にあふれていています。

しかしカメラとしての性能も非常に優れており、シャッターは当時世界最高の品質を持っていたコンパーシャッターを備え、ピント合わせはツァイス・イコン社お得意のドレーカイル式一眼連動距離計を内蔵。

レンズ上の角の様なものがピント合わせ用のドレーカイル。

そして当時まだ普及し始めたばかりのセレン光式の露出計まで内蔵していました。さらに特筆すべきなのは、採用されたカール・ツァイス社の代名詞テッサー45mmF2.8レンズの描写性能と言われています。シャープでありながら、暗部のディテールの再現に優れたレンズの描写力は、21世紀になった今でも実十分実用になります。

リングと指標が並んでいる

このカメラは使わない時はレンズがカメラ内に内蔵される「沈胴レンズ」式で、携帯時にレンズの出っ張りが殆ど有りません。

撮影時にレンズカバーを開けるとレンズが繰り出してくるのですが、実は「蛇腹」という皮と布で出来た伸縮性のある胴筺で出来てます。

これはレンズを引き出した状態で内側から見ると「蛇腹」の布が見えます。

蛇腹が外から見えない様に上手くデザインさてれいるのです。

つまり、このクラスでは世界トップレベルの性能と品質を持ったカメラだったのです。

私のコンテッサ35

さて、私のコンテッサ35。

30年近く前に中古カメラ店で出会って購入したお話は先に触れましたが、いつ頃のモデルなのか、その素生を調べてみました。

記録によるとコンテッサが作られていたのは東西ドイツに二分されたツァイス社の西側オプトン社で1950-1955年。

どの辺りのモデルなのかの手がかりはレンズの刻銘とシリアルナンバー。そしてストロボ/フラッシュの接点です。

私のカメラのレンズには「Zeiss-Opton」と入っています。

当時、東西に二分されたツァイス社同士で商標を争った裁判があり決着したのが1953年。その年までは西側のツァイス社のレンズには「opton」と明記していたそうです。

そしてレンズのシリアルナンバー。

ツァイス社やライカ社では、レンズの製造年とシリアルナンバーの対比表は公開されています。

私のコンテッサ35のシリアルナンバーは93万台。

この数字も1951-1953年製造の50万台から110万台という資料に合致。

もう一つがシャッター機能

このカメラのシャッターは、SYNCHRO-COMPURでシンクロ接点がMX切換え式となっているから、1953年から発売された後期型だと判断されます。(前期型は、Compur Rapidで、シンクロ接点X)

そんな点から判断すると、私のコンタックス35は1953年から販売された後期型の最初期。恐らくはこのカメラがこの世に誕生したのは1953年と考えられます。

10年ぶりの撮影

いよいよ実際の撮影。

このカメラにフィルムをセットして実際に撮影するのは、恐らく10年ぶり以上だと思います。

一般的なフィルムカメラとは逆で左側にパトローネを入れて引き出したフィルムの先を右側のスプールに巻き込みます。

裏蓋を閉めて、巻取りノブを回す。フィイルム側のノブも回っている事がフィルもが確実に巻き取られてるという証。これ、フィルム時代のお作法的ノウハウ。自動的に0枚の指標の位置で止まります。

一応セレン式の外式露出計が内蔵されてて、動いてはいますがかなり怪しい。

フィルムのラチュードは広いので昔は目測と経験値で露出を決めてました。

フォルム感度が100だから1/125のシャッターで晴れなら絞り8。日陰は4。

おお、老いぼれた私でも未だ未だ覚えてました(笑)

そんな訳で今回の撮影の露出は全て記憶と感だけで撮りました。

実際の撮影では、フィルムを巻き上げて、シャッターをセット(自動ではなく、一手間かかる)、被写体の明るさを見てシャッタースピードと絞りを決める。そしてファインダーを覗いてピントを合わせてパチリとシャッターを切る。

フィルム時代はごく当たり前のお作法だったのに、押せば映る今のカメラに慣れていたので、最初は戸惑いました。それでも撮影していくうちにお作法を思い出してきました。

現代のiPhone13miniで撮影

70年前のcontessa35で撮影

カバンにコンテッサ35を忍ばせて持ち歩きながら撮影して、一番新鮮だったのが「写真を撮る行為」、つまり目の前の現象の何を撮るのか。一枚一枚撮影する事自体をよく考えて大切に撮る事を思い出した事です。

今は、コストもかからないので半ば無意識に目の前を撮ってしまう。直ぐに見直せるから気に入らなければ何枚でも撮る。へたすると撮った事すら忘れてしまう(笑)

本当に撮るべきものなのだろうか?設定はこれで大丈夫なのだろうか?ちゃんと撮れているだろうか?

そんな事を考えながら一枚一枚を大切に撮るという、基本的な行為を改めて思い出せせてもらいました。

出来上がった写真

今日、フィルムを現像が終わりました。

「70年前のカメラが使えるのか?」

という不安は一掃されました。

絞り開放で撮っても手ブレとピントをしっかり取れば綺麗に撮れます。

プリントはせずCDのデータ納品で、小さな画像からですが、フィルム独特の温かみのある画調と粒子感。スッキリ綺麗に撮れすぎるデジタルカメラとは違う世界だと感じました。

まとめ

先ずは70年をゆうに超えたカメラが、今でも何の問題もなく立派に使えた事は驚きと共に本当に素晴らしいと思いました。

当時、カメラは高価な品物で家族と共に長期間使う「一生物」の大切な道具でした。電子部品も殆どない正に「工業機器」。

大切に保管し、フィルムが作り続けられれば、きっと100年保つだろうと思います。

昨今の電子機器化してしまったカメラは10年使えるのか不安だし、20年後なんて誰も期待していない。

「消費」や「使い捨て」文化の真っ只中で、長く使い続けられる道具の存在に色々な事を考えさせられました。

これからも、時どきはフィルムで写真を撮ろう!

2024年6月25日