神戸モダン建築祭で異文化にふれる

今年で2回目の開催となる、神戸モダン建築祭。ふだんは一般に公開されていない神戸の歴史ある建築を見学できるイベントで、パスポートを購入することで、建築物を見学したり、各種の割引を受けることができる。すでに一般公開されている「風見鶏の館」などは含まれておらず、今回公開されるのは個人住宅や公共施設など、通常であれば見学会やイベント開催時にしか入ることができない建物が中心である。

木の葉が色づき、空の色もさえわたる晩秋の日は、まさに建築物がかもしだす歴史とロマンを感じるのにふさわしい季節だ。時たま思い出したように降りだす小雨も、建物と空にしっとりした趣を添える。

まずは、パスポート公開建築以外にも見所のある建築物の並ぶ北野町を通り、シュウエケ邸に向かう。

シュウエケ邸

実業家個人の邸宅であるシュウエケ邸。落ち着いた色合いと優雅な雰囲気の内装に心が安らぐ。西洋や日本、東洋の絵画や工芸品が所狭しと並んだ壁面も、見所の一つである。

中華民国留日神戸華僑総会

こちらの住宅ももとは個人の邸宅として建てられたが、現在は中華民国の華僑総会の建物となっている。

中華民国は、現在の台湾の政権であるが、青天白日旗はともかくも、現在では民主化を抑圧したとして評価の低い蒋介石の肖像が飾られているところに「中華民国」/「台湾」の抱える複雑さを感じる。

派手な衣装の像は、中華圏の神様「三太子」だという。

神戸バプテスト教会

今回の建築祭では、さまざまな宗教の信仰の場も公開されている。建築物の学問的な価値のみならず、背後にある宗教や人々の歴史も、建築祭の重要な一面だろう。プロテスタントの宗派であるバプテスト教会は、静謐な表情を見せる祈りの場だ。天井から下がる円形の照明器具や無地の垂れ幕に温もりを感じる。

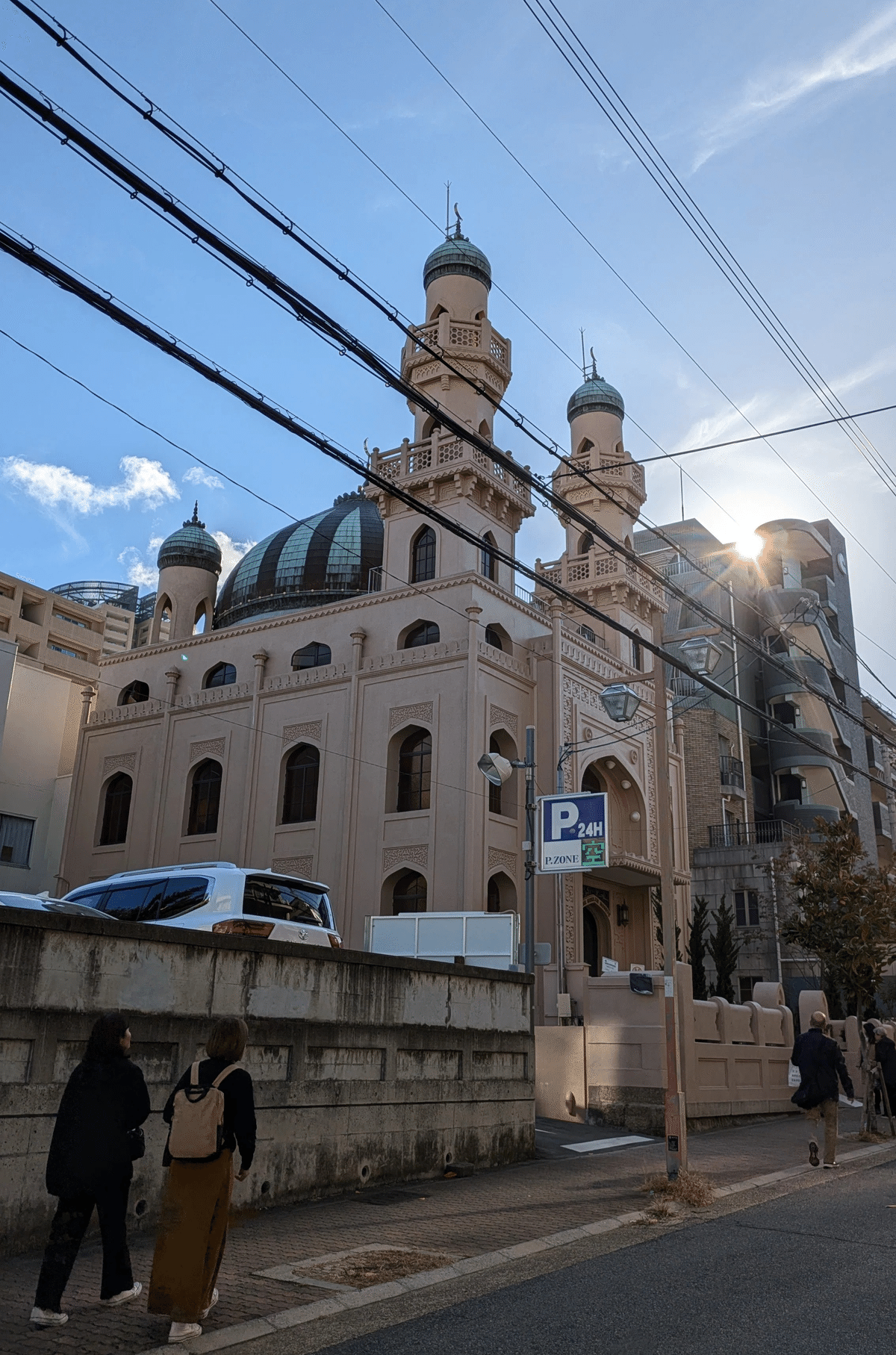

神戸ムスリムモスク

鮮やかなドームの色合いが遠目にも美しいのは、「神戸ムスリムモスク」。1935年に完成してのち、100年近くの時を経ている。

日本にありながら、外見にも内装にもイスラム美術の精華を取り込んだ先人たちの苦労が忍ばれる。礼拝の場は、男性と女性に別れており、見学している間にも信徒たちが集まり、祈りを捧げていた。

建築を通して伝わるのは、技術や様式の変遷ばかりでない。建物は人が集まる場所であり、交流する場所である。異なるルーツを持つ人々が共存してきた港町の歴史が建物には込められている。

神戸税関

北野町を離れて、海岸沿いに向かう。複数の道路が立体交差する税関前の交差点を過ぎると、繁華街の雑踏は遠くなり、いかめしい港湾施設が現れる。

神戸税関では、貴賓室と9階の屋上が公開された。ここから、神戸港と三宮の街並みを眺めることができる。

こども本の森 神戸

三宮方面に戻ると、東遊園地の一角に、安藤忠雄の寄付による図書館「こども本の森 神戸」がある。

安藤建築というとコンクリートの無機的な肌を前面に押し出すスタイルが特徴的であるが、子供のために造られたこの図書館では、壁面の本棚や色とりどりの絵本や児童書の表紙が優しく親しみやすい。

子供のころの読書は、かくも彩りに満ちていたものだったと思い出す。書籍はジャンル別に分けられ、児童書ばかりでなく図鑑や写真集など大人が見ても楽しい本も多い。筆者も思わず童心に返ってページをめくっていた。

子供の頃はだれもが一心に好きな本をひもとき、遠い世界に思いを馳せることができた。しかし、大人になると現実に縛られてしまうのは何故だろう……と考えてしまった。

図書館は東遊園地の中にある。新しくカフェやベンチが整備され、気軽にくつろげる場所になっていた。

神戸の建築に対するイメージが改まった。神戸はレトロな近代遺産の街のように見えて、戦災や震災など度重なる災禍に傷つき、「外壁保存」の形で古い建物と新しい増築部分が調和していないものがある。

しかし、建築祭を通して、個人やコミュニティの努力により維持されてきた建物には、歴史や文化が時のうねりを越えて確かに息づいていることを感じた。