富士通、AIを軸に未来を拓く!テクノロジー戦略説明会レポート~プレゼン編~

こんにちは、富士通 広報 note編集部です!

2024年12月12日、富士通はテクノロジー戦略説明会を開催しました。AIを中心としたテクノロジー戦略について、プレゼンテーションとデモンストレーション展示を行いました。テクノロジー戦略説明会に関連して発信したAIエージェントの紹介、デモンストレーション展示の紹介に続き、今回は、プレゼンテーションで新たに打ち出したAIテクノロジービジョンを解説します!

AIによる新たな価値創造への挑戦

プレゼンテーションでは、執行役員副社長 CTO、CPO、システムプラットフォーム担当のVivek Mahajan(ヴィヴェック マハジャン)と執行役員EVP 富士通研究所長の岡本 青史(おかもと せいし)、執行役員EVP CDXO、CIOの福田 譲(ふくだ ゆずる)が登壇し、富士通がAIを中心とした様々な技術領域の融合によって、社会に新たな価値を提供していくという力強いメッセージを発信しました。

富士通株式会社 執行役員EVP CDXO、CIO 福田 譲(ふくだ ゆずる)、

富士通株式会社 執行役員副社長 CTO、CPO、システムプラットフォーム担当 Vivek Mahajan(ヴィヴェック マハジャン) 、

富士通株式会社 執行役員EVP 富士通研究所長 岡本 青史(おかもと せいし)

「コンポーザブルアーキテクチャ」を提供していく

まず、副社長のマハジャンより、富士通のテクノロジー戦略について説明しました。富士通の事業を支える5つのKey Technologies(Computing、Network、AI、Data & Security、Converging Technologies)と、3つの成長ドライバーであるモダナイゼーション、Fujitsu Uvance、コンサルティングを融合し、お客様のビジネスを支えていく、その中核であるAI戦略について、「エンタープライズ向けにAIを出していくことが富士通の価値である」と述べました。そして、新たにAI Technology Visionとして「コンポーザブルアーキテクチャを提供していくことを考えている」と語りました。

コンポーザブルアーキテクチャとは、一つ一つが部品のように自由に組み合わせられる世界観を実現するアーキテクチャです。例えば、お客様が複数のITベンダーから選定した様々なAIエージェントを、自社システム内で連動させて使用することができるようになります。一つのベンダーに依存するのではなく、お客様が事業戦略に合わせて主体的に必要なAIを選択/コントロールできる世界を実現していきます。富士通は、そのアーキテクチャを実現していく上で必要不可欠なAI技術からセキュリティやネットワーク、コンピューティング技術をさらに発展させ垂直統合で提供していきます。

富士通が考えるマルチAIエージェントの世界観

次に、富士通研究所長の岡本から富士通の研究戦略は、「AIを軸として5Key Technologiesを融合して新しい価値を創出すること」であるとして、AIを中心にそれぞれの技術領域の進捗について説明しました。

富士通のAIの進化として、まず生成AIの取り組みについて説明し、2024年7月16日に発表したCohere社との連携、9月30日に発表した日本語特化型大規模言語モデル「Takane」に触れつつ、現在、Takaneを活用した企業業務の革新を推進していると述べました。10月23日には対話型生成AIの進化形として「Fujitsu Kozuchi AI Agent」を発表し、AIエージェント自身が課題を解決することで業務革新を加速させることを示しました。さらにその先の展望として、複数のAIエージェントが協調し複雑な問題解決を行う「マルチAIエージェント」の研究開発に着手していることを明らかにしました。本発表会では、マルチAIエージェントに関するプレスリリースも同時発表しました。

そして、10月23日に発表した富士通AIエージェントに対し、今回新たに3つの新しい技術を追加したことを示しました。1つ目は、「コンテキスト記憶」で、これは多くの情報の中から、重要かつ必要な部分のみを効率的に記憶するものです。2つ目に「自己学習」で、AI自らが業務や作業実行において必要な能力を進んで学習するものです。上記2つの技術は、同日プレス発表を行った現場作業支援エージェントにおいても用いられており、特にコンテキスト記憶に関しての長時間映像に関する技術は映像理解のベンチマークで、最小記憶容量で世界最高精度を達成する技術となっています。そして3つ目は「行動制御」で、これはAIエージェントの予期せぬ行動や誤動作をコントロールするためのガードレールの役割を担う技術です。

続けて、富士通はマルチAIエージェントについて30年に及ぶ研究開発を続けてきたことから、その蓄積と、分散環境下でのセキュアなデータ・プロセス連携技術、そして生成AI技術を融合することで、自社にしかできない3つの独自技術を実現しようとしていることを述べました。

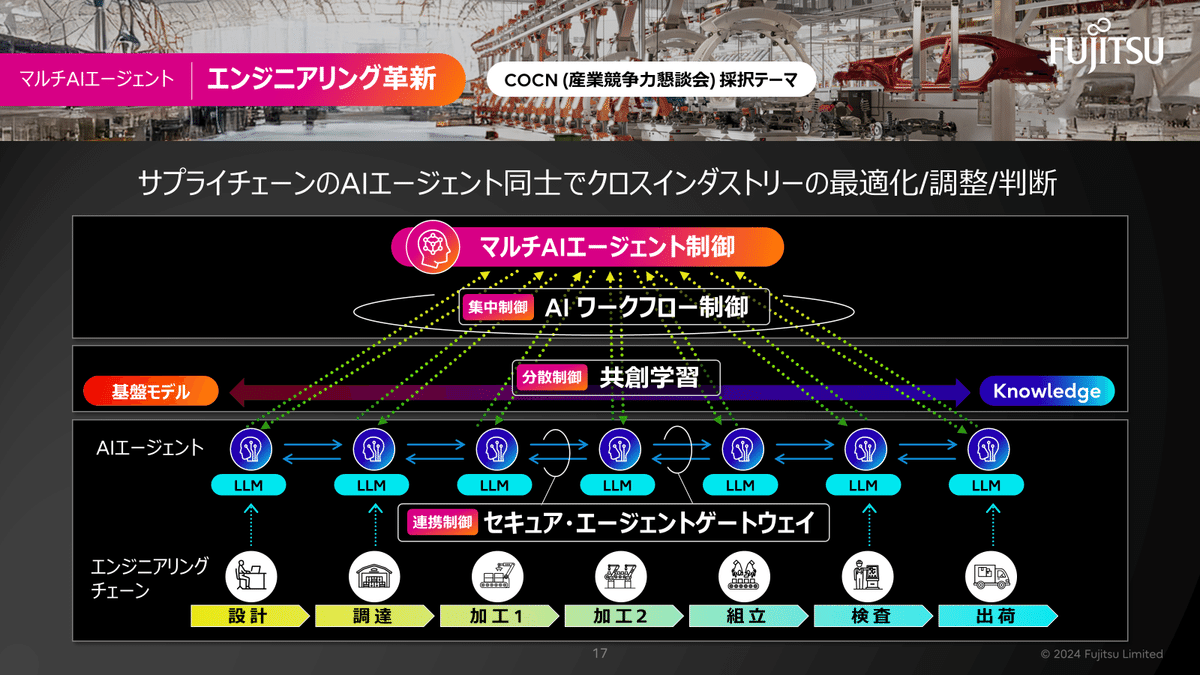

その1つ目は、「共創学習」です。これは複数のエージェント同士で共創的あるいは敵対的に学習を行うというものです。2つ目は、「セキュア・エージェントゲートウェイ」です。これはAIエージェント間同士の相互作用に関して高い信頼性を担保するものです。3つ目は「AIワークフロー制御」です。これは複数のAIエージェントが連携して作業を行う際に、それぞれの役割分担や作業効率を最適化するものです。これら3つの技術によって、異なるAIエージェントのセキュアな連携を実現し、プロアクティブに課題を解決することに貢献するとしています。

さらに、マルチAIエージェントの活用例として、クロスインダストリーの分野での適用を挙げました。産業競争力懇談会(COCN)※では、富士通が推進テーマとして提案した「生成AIによる社会受容性のあるサステナブルなエンジニアリングの実現」が採択されています。本推進テーマでは、日本が持つ、ものづくりやエンジニアリングの国際的な競争力を高めるため、マルチAIエージェントがプロアクティブにエンジニアリングチェーンとサプライチェーンにおける課題解決を行うことを目指すという力強いメッセージを発信しました。

この活用例の具体的イメージは以下のようなものです。

例えば、SNSなどの外部情報の影響で突発的に需要が急増した際に、迅速な増産に向けて、工場ラインの計画責任者、倉庫の部材配置や移動の計画責任者、運送計画の担当者が情報連携に基づいて、最適な工場ラインの運用計画や、倉庫内配置および運搬の最適な計画、最適な出荷の運送計画を調整していました。

マルチAIエージェントの世界では、サプライチェーンAIエージェントが、SNSなどの外部情報から突発的に需要が急増する予兆を捉え、工場や倉庫、運送業務などを支援する各AIエージェントに、増産に向けた再計画を指示します。指示を受けた各AIエージェントは、増産に向けてエージェント間での情報連携を開始し、計画策定に必要な外部連携先からも情報を取得します。他工程との連携、収集および分析した情報に基づき、各工程において増産に向けた最適な計画や配置を再設計し、各AIエージェントからサプライチェーンAIエージェントに複数の施策案をフィードバックし、提案を受けたサプライチェーンAIエージェントは、全体最適の視点で意思決定を行い、各AIエージェントに実行指示を出す形でワークフローの制御を行います。

このように、サプライチェーンの設計から出荷に渡る様々な場面で、従来は個別に最適化、調整、判断が行われていたところに対し、それぞれに配置されるAIエージェントのワークフローを制御することで全体最適の意思決定を支援していきます。加えてエージェント同士の共創的学習や、安全性を担保するためのセキュア・エージェントゲートウェイを通し、日本のものづくりを強化し、レジリエントな世界を創り上げる世界観を述べています。

※産業競争力懇談会(COCN)

産業界有志により、日本の産業競争力強化のため、科学技術・イノベーション政策や官民の役割分担などを政策提言としてとりまとめ、その実現を図る活動を行う組織

富士通社内でのAI活用は1年前の10倍に

最後に、CDXO、CIOの福田より、富士通のAI活用の社内実践について紹介しました。「生成AIを富士通社内に導入し、全社員が利用を始めたのが2023年春。それから1年半経過し、自分自身がAIを使って変わっていこうと実践している。毎日3万人以上の社員が生成AIを使って仕事に取り組んでいる」と述べ、AI活用は1年前の10倍の利用量となり、富士通社内での定着を伝えました。業務効果としては年間約92万時間相当の作業効率効果があるとしました。

また、説明会では実際に富士通のBP(ビジネスプロデューサー)が活用している社内用に提供されているFujitsu Kozuchiを使ったデモンストレーションを披露しました。

活用したのは、顧客提案用のAIエージェントで、メディア業界を担当するBPがお客様向けに提案するという想定でデモを行いました。メディア業界のお客様がデータ利活用に関心を持っているという仮説をAIエージェントが立て、データの利活用・分析・業務活用を想定して議論のたたきとなる資料を生成するデモンストレーションです。これまで数時間かけて作成していたものを、AIを使って短時間で作成する様子をご紹介しました。

まずAIに、

「ニュースメディア業界のお客様への提案を考えてください。特にデータ利活用に関心があると伺っていますが、データ分析ノウハウや業務活用に落とし込むところに課題があると伺っています。富士通の提案形式に則った体案骨子を出力してください。」

というプロンプトを投げかけると、課題の仮説を作るAIや提案オファリングを熟知したエージェント、提案内容に落とし込むエージェントなどの複数のエージェントが動いて最適な提案内容を提示してくれます。さらに、それを富士通フォーマットに合わせたPowerPoint資料にして、提案資料のたたきを瞬時に作り上げてくれました。

最後に福田から、富士通はAIエージェントを活用し始めた初期段階であり、様々な新しい技術を活用しながら進化させていく方向性であるとし、「CIOとしては、特定のメガベンダーに囲い込まれたくない、セキュリティの観点から社外のクラウドに上げたくないデータも多数あり、AIの主権は自社で持つべきと考えている。本日説明したマルチAIエージェントでも様々なプレイヤーとオープンにコラボレーションする一方で、AIの主権をユーザー企業にゆだねる考え方は共感できるところ」と述べ、

さらに「今後は例えばCRMを分析するエージェントが、このお客様にこの資料でこの内容でアポイントをしてはと自動的に提案してくれるといった活用が考えられます。技術的には実現可能だと思いますが、現実には組織や人間が受け止められるかどうかのほうが課題だと思っており、そういった意識や行動を変えるチェンジマネジメントを含めたテクノロジーの実装が鍵だと思っている。」と締めくくりました。

今回のテクノロジー戦略説明会では、AIエージェントなどの新技術とAIを中心としたテクノロジー戦略・研究戦略を説明するだけでなく、富士通自身がAIを活用して変革を加速していることを示しました。利用者がAIを選択、コントロールすることの重要性を伝えるプレゼンテーションでした。

今回が富士通 広報noteの2024年を締めくくる記事となります。皆さんにとってどのような一年でしたか。

2024年も世界中で革新的なテクノロジーが進化し続けました。ノーベル賞ではAI関連が受賞するなど、私たちのバディとなって人の生産性を高め、能力を拡張してくれるAIへの関心と技術進化は、引き続き、すごい速さで進捗していきそうです。

富士通 広報noteでは、2025年も様々な話題を取り上げていきたいと思います。来年もどうぞよろしくお願いいたします!