インクルーシブ社会を創る:DE&Iワークショップ開催レポート

※本記事では「障害の社会モデル」の概念から、「しょうがいしゃ」を「障害者」と表記しています。

Nothing about Us, Without Us -私たちぬきに私たちのことを決めないで。

これは国連の「障害者権利条約」策定の際スピーチされた有名な言葉です。障害者が一般社会から保護される無力な存在とされ、自分の人生や扱われ方を自己決定できないという保護的支配からの脱却を目指すと同時に、普通の市民権利を持つ人間として、好きな場所で暮らし、行きたいところに行けることを当たり前にしたいという考えが込められています。

2024年3月29日の午後、障害の当事者が中心となって作り上げた研修にデザインセンターのメンバーなど16人が参加して「インクルーシブ思考」を学びました。障害当事者以外の意思決定によって決められることが多い支援策の現状を変革すべく、参加者が疑似的に当事者体験をしたり、障害者本人から職場の困りごとを直接話してもらい、当事者視点を借りながら、自分にできることを考えるプログラムです。

この研修の設計とファシリテーターを務めた小坂さんは聴覚障害者(ろう者)です。

富士通グループの社内IT部門であるデジタルシステムプラットフォーム本部(以下DSPU)に所属する傍ら、自主コミュニティ「みんなちがってみんないい(通称みんみん)※」を主催しています。このワークショップは、DSPUとみんみんの協力のもと、富士通デザインセンターで初めて開催されました。

※みんなちがってみんないいプロジェクト(みんみん/We are all different and all wonderful)は、障害や難病等のある社員とない社員が共に活動する富士通独自の変革プロジェクトの1つです。「障害」を切り口とした全社的・社会的な課題解決を経て、ビジネス化を目指しています。

障害当事者を疑似体験しよう - Fujitsu Barrier Quest -

インクルーシブ思考では当事者にも施策検討に参加してもらう考え方ですが、障害者以外の人が疑似的に障壁を体験して当事者視点を持つことも有効です。みんみんが開発したFujitsu Barrier Quest(以下FBQ)を行うことで、視覚障害者の歩行体験を実施し、気づきを得ました。

FBQのルール:

5-6人ずつのチームに分かれての対抗戦です。

①チームの3人はアイマスクをして盲目のプレイヤーになり、白杖を持って点字ブロックの上を歩きます。

②残ったメンバーはアイマスクのプレイヤーがStartからGoalへ歩いていけるよう点字ブロックを指示書通りに並べていきます。

③アイマスクのプレイヤーがStartからGoalへ行くまでにかかった時間の合計が短くなるようチームで競います。

FBQを体験した参加者の声:

(点字ブロックを並べたことで)「誘導(線状)ブロックと警告(点状)ブロックの2種類の点字ブロックの意味を理解することができました」。

(目隠しをして歩いたことで)「靴を脱いで体験したとはいえ、点字ブロックだけを手がかりに歩く難しさを実感しました」。

また、「初めて行く場所で、点字ブロック上に物があったり破損していたらとても困るだろう」、「キョロキョロしているうち、進んでいるか戻っているかわからなくなった」との声も。

日常でも、困っている人をみかけたら声をかけて協力したい。一方、通勤通学の慣れた道で困っていない人と、明らかに困っている人の見極めはどうしたらいいのか?という問題については、相手の様子をよく見ることが大事になってきます。

当事者のナラティブを聴く

障害者視点を得るもうひとつのプログラムとして、3人の当事者が登壇、職場での困りごとを語ってもらいました。今回は小坂さん(ろう者)、Aさん(中国語を母語とするろう者)、Bさん(ASD)の3人が実体験と想いを話しました。

小坂さん(ろう者):オンライン会議では、音声認識ツールで変換した文字を読んで情報を得ています。しかし誤変換で意味が分からないまま会議が進んでしまったり、皆が盛り上がって次々に話すことで文字変換が追い付かない時も。自分が話題に入っていけない、存在を忘れられていると寂しく、働きにくさを感じます。

Aさん(ろう者+日本語が不得手):日本語の習得と、日本手話の習得が課題です。会議では聴者より情報が少なく、自分が何をすべきかわからず迷惑をかけることもあります。

また、娘から「メールの日本語がおかしいから勉強しなさい」と言われます。日本語は国語のテキストで独学ですが、てにをは助詞が複雑でわからないのと、カタカナを読むのが苦手です。

Bさん(ASD):大人になってASDテストを受けたら、その傾向が強いと診断が出てわかりました。コロナ禍で皆が雑談できなくて辛いと言っている中、自分は雑談しなくてよいのが快適でした。

「何考えているか分からない人」って思われているかも。

産業医と面談したら、「そういう人はいっぱいいるので、気にしなくて良いのでは?」と言われ、生きづらさについて理解を得られないことにショックを受けました。現在も具体的な合理的配慮につながれていない状態です。

参加者は当事者の話を聴いた後、気になることを本人に直接質問して理解を深めていました。

もやもや発散

参加者のほとんどは、富士通の障害者施策についてあまり認識がありませんでしたが、制度を知っている人と話し合ったり、FBQ体験で実感したことを元に「もやもやシート」に想いを書き出し、ディスカッションを交わしました。

ディスカッションでは、「障害者を雇用するまでは会社がしてくれるが、障害者が働きやすくすることは現場任せの部分が大きいのでは?」「職場によって対応にばらつきがあったり、支援する人の善意に依存している」という声が上がりました。

また、「会議の流れが速くて自分だけ処理がついていけない、『ちょっと待って』と言えないケースは、聴者でもある事では?」と、誰にでもありうる障壁に言及する人も。そこで、「音声をテキスト変換するだけではなく、文字サイズや太さでアクセントを付けることができれば、発言の大事なポイントが伝わるのではないか」というアイデアが出ました。

実は、障害者に対応して障壁を取り除くことが、それ以外の人にもメリットがあることがよく知られています。今回のように当事者と一緒に考えることで、今より効果的でみんなが嬉しい施策が生まれるかもしれません。

最後にアクションプランを設定して着地する予定でしたが、もやもやタイムが盛り上がりすぎて残念ながらここでタイムアップ。これから自分が何をしていけるかは、個々に持ち帰って考えることになりました。

2021年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮※の提供が義務化され、この改正法は2024年4月1日に施行。ワークショップ参加者はこのタイミングで障害当事者の体験や想いを直接聞いたり、会社が行っている取り組みと課題などを知り、インクルーシブ思考から合理的配慮をも考える、貴重な体験ができました。

※合理的配慮とは、障害者から何らかの助けを求める意思の表明があった場合、過度な負担になり過ぎない範囲で提供する、社会的障壁を取り除くために必要な便宜のこと。社会的なバリアを取り除くために必要な対応について、事業者と障害のある人との間で対話を重ね、ともに解決策を検討する「建設的対話」が重要とされます。(出典:政府広報オンライン)

ワークショップを終えて

デザインセンターでこのワークショップを企画した廣澤に目的や手ごたえなどを聴きました。

-今回のイベントを開催したきっかけ、狙いを教えてください。

廣澤:デザイナー同士の会話で、「障害当事者を何と呼べばいいのか?」といった議論があったのがきっかけです。「障がい者」と表記し「害」を避ける人が多いですが、「障害の社会モデル」という概念を知っている人や、障害当事者などには「障害者」の表記がよいと考える人もいます。このギャップをきちんと処理したうえで、アクセシビリティデザインに取り組みたいと考えました。

また、富士通ではアクセシビリティやHCDの対応が「専門家」が中心になって取り組んでおり、当事者自身が関わる機会がほとんどないとの声が障害当事者の方から上がりました。そこで障害当事者や、みんみんプロジェクトとのコラボで「インクルーシブ思考」を習得するワークショップを企画しました。

-どんな手ごたえがありましたか?

廣澤:ろう当事者や自閉スペクトラムなど障害当事者のレクチャーに加えて、実際に盲ろう者と同じ状態を体験するFBQを通じて、社会が定型の人にとってのみ生きやすい設計になっていることを実感してもらうことができたと思います。参加者たち自身も、自分たちがそれぞれ生きづらさを感じる場面があることに気づき、社会のありかたや、富士通のDE&I施策に対する課題にまで目を向けることができました。

-今後の展望など教えてください。

廣澤:今後、インクルーシブ思考をデザイン成果物に反映する活動をしていきたいです。

きっかけは呼称についてでしたが、重要なのは、生きづらさを抱える人びとの呼び方を定義することそのものではなく、そのような人たちと社会のあいだにあるバリアを取り除くことです。ワークショップを通じて、参加者からは、日ごろ感じていた違和感や問題意識を引き出すことができました。

今後もワークショップをさらにブラッシュアップして、より多くのメンバーに参加してもらいやすい形式にしたいと考えています。インクルーシブ思考が当たり前になり、開発・デザイン成果物への反映も意識的に行われる状態が理想です。

研修後アンケート(抜粋)

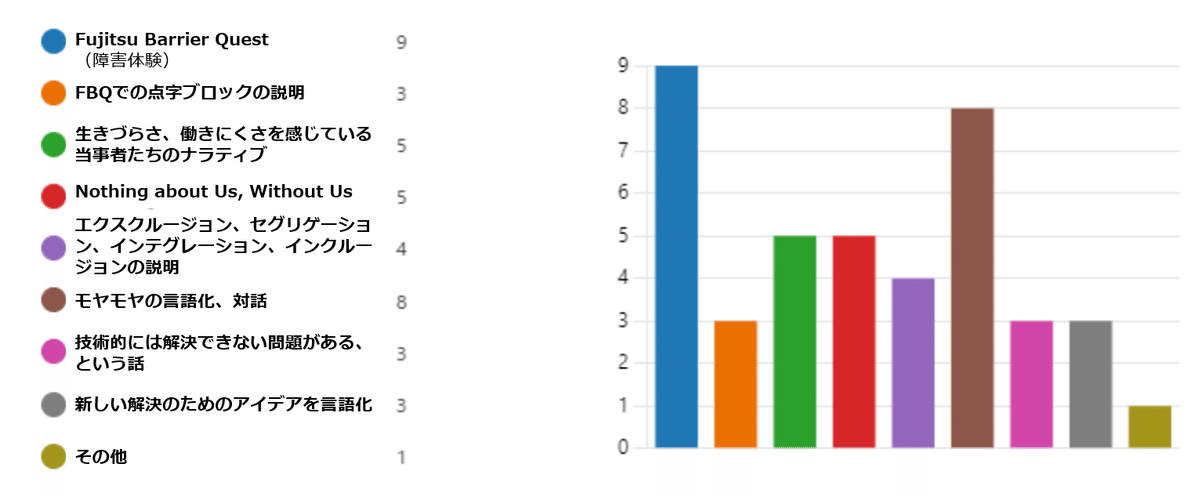

ワークショップで、印象に残ったことは何ですか(複数回答)

街中や社内で困っている人がいたら、あなたは声をかけますか(単一回答)

「インクルーシブ思考」はどんなところで使えそうか、感想など(自由回答)

障害の有無に関わらず、相手の立場になって考えるトレーニングになったので、仕事でも日常生活でもあらゆるところで使えそう。

ろう者とのコミュニケーションは初めてだったが、話してみるとそんなに難しくなかったし、自分の視界が広がった。知り合うことでもっと当事者との距離は縮まると感じた。

みなさんの職場でも、インクルーシブ思考と合理的配慮について話し合ってみませんか?