ユーザー体験に向き合うためのアプローチを理解してみる話

こんにちは。fujitakuです。

最近、Research Conference 2022という日本初のリサーチに関するカンファレンスが立ち上がったことを知りました。

私自身、このカンファレンスに非常に興味があり、応募してみようかと思い、twitter上で以下のような投稿をしてみました。

プロダクトマネジメントの観点から、デザインリサーチとリーンスタートアップのプロセスに橋を架けようとしてる話とか興味ある人いるかな?#ResearchConf

— fujitaku (@fujitakuyan) April 15, 2022

UXリサーチを組織に根付かせるための営みは、自分1人だけではなく、チームを巻き込んで挑戦してきていることもあり、最終的に応募はしませんでした。しかし、少しでも良いねをいただけて嬉しかったので、リサーチに興味を持ったきっかけと1年間の学びの振り返りもかねて、まとめていきたいと思います。

リサーチのビギナーとして躓いたポイント

社内のデザインチームが企画していた、ANKR DESIGN 木浦さんのデザインリサーチ研修に参加したことがリサーチのビギナーとしての始まりでした。結果的に、この研修が私自身がデザインリサーチとプロダクトマネジメントの関係性に興味を持つきっかけになっており、キャリアを考えるうえで大きな影響を与えてくれました。

木浦さん曰く、デザインリサーチという領域はマーシャルアーツに似ていると言われており、取り組んだ経験から自分自身のスタンスを磨いていく部分が大きく、実践経験の浅い私はどうしても研修だけでは理解が難しかったことがあります。それは以下2つです。

デザインリサーチにおいて、インタビューや行動観察はあくまでもインスピレーションを得るために実施するものであり、ペルソナ開発とは違うという意味を言葉面だけでしか理解できていなかった。

プロダクト開発の文脈で、デザインリサーチとリーンスタートアップのプロセスの繋ぎ方がわからなかった。

木浦さんのデザインリサーチ研修では、プロダクトマネジメントに関連してビジネスパートが研修の後半で用意されており、実際のシリコンバレー流のプロダクト開発に関してざっくり学ぶことが出来ます。ただ、2.の部分に関しては講師の方がバトンタッチする関係上、説明の飛躍もあり、腑に落とすことは正直難しかったです。そのため、2.に関して書いていきたいのですが、先にこの記事では1.を含めて、デザイン思考の5stepsでいうところのアイディエーション周辺までの気づきをラフに記載していきます。

インタビューのサンプルサイズは重要なのか?

木浦さんの研修の中ではインタビューシートを記載していくワークがあったのですがペルソナシートではないとおっしゃっていました。「ペルソナって、マーケティングでしょ?」というコメントを断片的に記憶していて、当時はこれがよくわからなかった。インタビューをして、定性データを得られたならペルソナ像を作るのだろうなと認識していたのでしっかり腑に落とすのが難しかったです。木浦さんのデザインリサーチの教科書には、デザインリサーチ vs マーケティングリサーチという節があり、一部まとめたものを記載します。

ここで重要なのは、デザインリサーチはあくまでもインスピレーションを得るために行うということであり、プロダクト開発の文脈ではプロダクトマネージャーが行うであろう、機能開発の優先順位付けのための意志決定のサポートに寄与するということです。以下の対談記事で木浦さんが触れられているので、参考までに。

つまり、ユーザーがプロダクトを通じてどのような体験を待ち望んでいるのかをインスピレーションを得られれば良いので、セグメント切って、サンプルサイズ大きく取ろうとするような観点というよりかは、目の前のユーザーに共感し、寄り添うことで機能開発の判断材料が揃えることが出来れば、サンプルサイズは大きな問題ではないということだと認識しています。

ペルソナ開発を学んだ感想

「ペルソナって、マーケティングでしょ?」の意味を理解するために、実践ペルソナ・マーケティングという書籍を手に取りました。一般的なペルソナ開発では、「データの収集」⇨「要素(ファクトイド)の確定」⇨「スケルトンの作成」⇨「ペルソナの作成」⇨「ペルソナの検証」というステップを辿っていきます。ペルソナ開発の初期段階では、定量データを収集しますが、対象マーケットの概要を知るために収集したり、製品やサービスの概要を絞り込むために収集されます。しかし、定量データだけでは属性が全て明らかになっていないので、インタビューなどを通じて定性データを獲得していきます。定性データから対象者セグメントを決定するところがポイントになってくると考えているので、引用します。

対象者セグメントは、定性データから抽出した要素を含む特徴群を精査し、製品との関連性をもとに属性の取捨選択を行い、対象セグメントの分離統合を行って最終的に決定する。対象者セグメントは、製品やサービスのゴールに関係する対象者の属性の特徴によって分ける。

対象者の属性とは、年齢や年収等のことを一般に指しますが、

ペルソナは開発されたのちに、対象者となる製品やサービスに関係する人た

ちに公開し、活用することで意味を持つ。

ペルソナはステークホルダーに共有されて活用されることに価値があると思いますが、こういったデモグラフィ情報はペルソナ開発経験次第で見る人によって、異なる印象を与えてしまうという懸念点があります。また、結果的にうまく綺麗に属性で分けられるケースもあるかと思いますが、大切なのは、「なぜ、そのように考えるのか?」という着想の部分であり、年齢や年収等の区分で統一的に起こっているニーズとは捉え難い可能性があると思います。

少し離れた例にはなりますが、ワークショップを実施すると、ほぼ同じアウトプットが参加者の間で出てくることがあるかと思います。しかし、アウトプットが生まれるまでの着想を問うてみると、一人ひとり異なっていることがあります。そういった各人の違いに気づける楽しさもあるので、n=1のユーザーを個別化して捉えていきたいと個人的には考えていたりします。

サンプルサイズの話に関連して、ペルソナ開発というアプローチを眺めてみると、ペルソナ開発では統計的にサンプルサイズを集めることで、ペルソナの妥当性を数字面から担保している印象を個人的には持っております。

(※厳密に、ペルソナ開発せず、自分たちの仮説から簡易ペルソナを用いている場合も多くあるかと思います。)

ストーリーを形作るアイディエーション

顧客が「なぜ、そのように考えるのか?」という着想をわかりやすく言語化してくれるツールとして、ジョブ理論があると考えています。ジョブ理論では、situation(トリガーとなる状況), motivation(動機), expected outcome(期待する成果)の要素から構成されております。ペルソナもジョブ理論も顧客の感情面に寄り添い、顧客のゴールに向かってシナリオやストーリーを描いていくこと自体は変わらないと考えています。木浦さんのデザインリサーチ研修後半パートでも、このフォーマットでユーザーストーリーを記述していきました。

ジョブ理論はプロダクトがもたらす体験の一瞬を切り取ったものであり、この一瞬を形作ってくれるアイデアを生み出すための強力なツールがHow might we?であると認識しています。

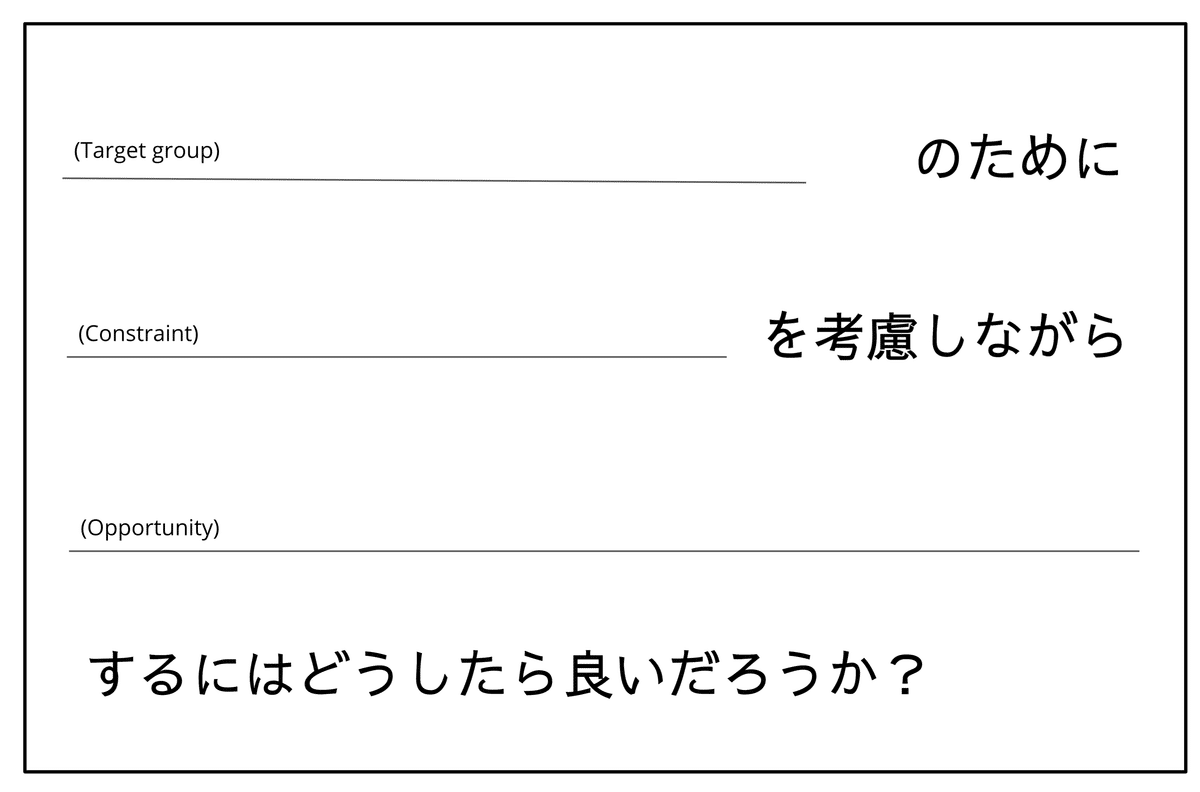

How might we?は問いであり、制約条件を付けて考えるのが特徴になっております。機械学習の文脈では、Garbage in, garbage out.というフレーズが知られているのですが、これと同様にアイディエーションでは問いの立て方が悪いとアイデアの量や質が良くならないということを長谷川愛さんがおっしゃってます。

急に問いを立てるのはプレッシャーもかかって結構難しいので、ジャストアイデアをバリデーションするような逆方向のアプローチでHow might we?を活用するのが案外気持ち良かったりします。チーム内の具体的な会話イメージとしては、以下の通りです。

チームメンバー:「Aのような機能があってもいいと思うんだよね。」

私:「Aのどんなところに良さを感じられたのですか?」

チームメンバー:「インタビューでxxxって言ってたけど、○○だと思うのよね~。」

私:「なるほど。○○は大切な観点になってきそうですね。」

「ユーザーが、○○であることを考慮しながら、△するにはどうしたら良いと思いますか?」

上記の会話の○○の部分は制約条件にはねていますが、機会(Opportunity)の方にはねることもあるかと思います。ここでお伝えしたかったのは、会話中の○○の部分が実は後づけでHow might we?に当てはめて、整理してみるとユーザー体験に重要そうなポイントを解像度高く理解できたりすることもあるので、遊んでみると結構面白いです。