ゆめ見た正月

僕は兵庫県加古川市の街なかで月一回、学びの場を主催している。

MANABIYA Kakogawa

僕が加古川に生み出したイベント。

なぜ始めたのか。自分の振り返りも兼ねて少しづつ書いていこうと思う。

#05 //////////

東京で熱量高い研修を受けた僕は、冷めやらぬ思いのままに事業をどう進めようか日々考えていた。

・ゆめ見た正月

研修を終えこれからのまちづくりの本流を体験した僕はこの学びをどう活かすか考えていた。

どうやったら、持続的にまちに愛着を持ってもらえるか?

ボランタリーな心だけではなく、「志と算盤」をどう両立させるか。

地域の課題、地域の財産、事業で出来ること、地域の人たちの思い、周辺との関係性、どうやって織り交ぜていくか。

ワークショップで得たもの、農業を主体としたまちづくり、事業で新しく住む人たちとのコミュティづくり、長く続ける組織作り、いろいろな事に思い巡らせてながら年越しを迎え年を越した。

そして正月、おとそ気分もほどほどに、事業の事を考えていると、不意に頭にあったいろんなピースが繋がっていき、頭の中で何かが見えたような気がした。

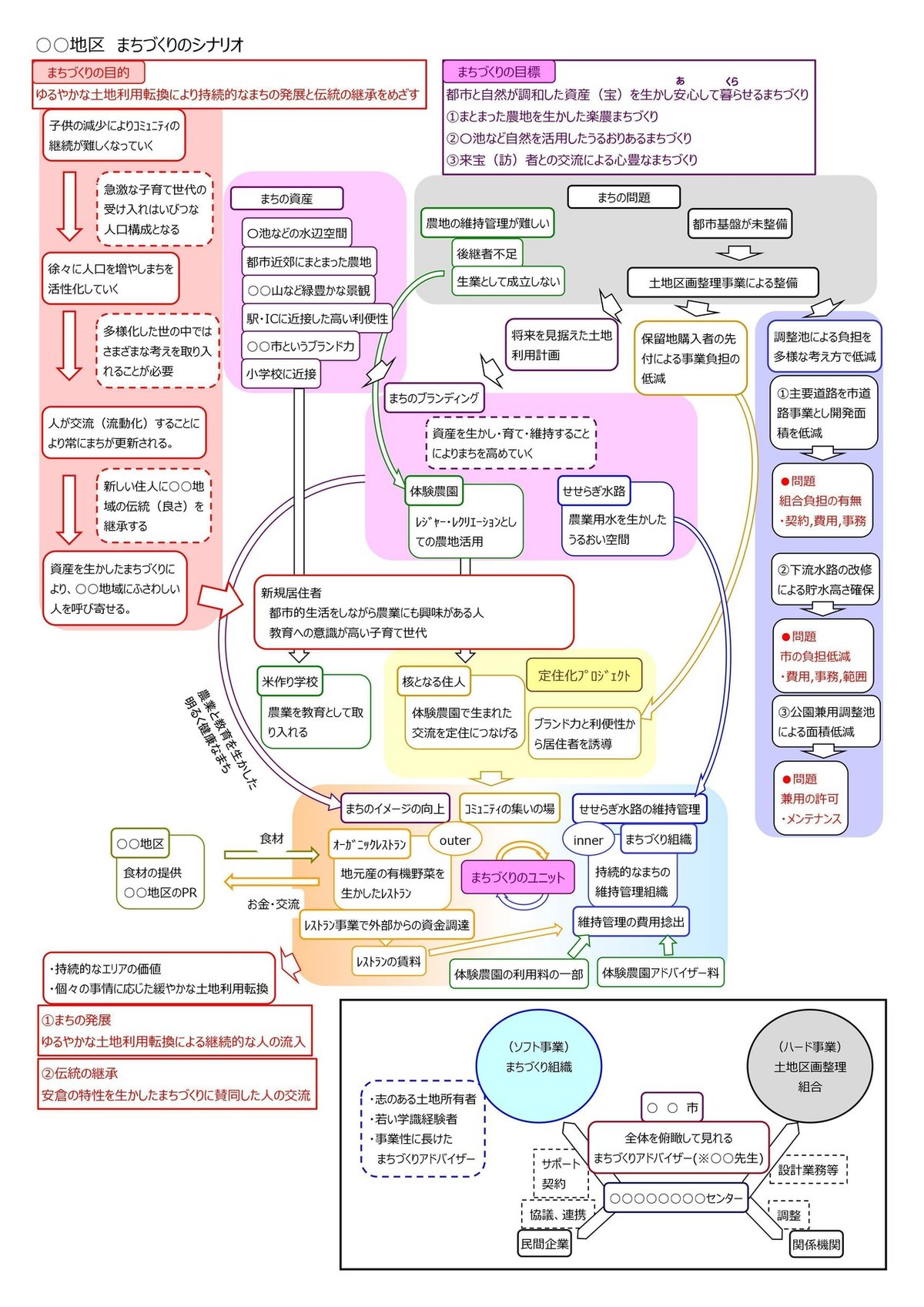

正月の真夜中、僕は取り憑かれたようにパソコンに向き合い、まちづくりのシナリオを作った。

土地区画整理は手段であり、将来どんなまちを作るか?

持続可能なまち。事業で土地を生み出すと新たに人が入ってくる。どんな人たちに入って来てほしいか?

まちの資源は都市農地であり、都市農地の価値をわかってくれる人に来てほしい。反対に、入る側はたぶん子育て世代。事業用地に隣接する小学校と農業を絡めた連携を行い、教育の意識が高い人たちに来てもらう。

農業は体験農園など参加型の農業を目指す。それにより若干の収益とそれ以外の大きな価値を産み出す。辛かった農業が地域の接着剤となり、子供や新たな人たちとの触れ合いを通じて農業が楽しくなってほしい。

そしてまちの核となるもの、地域のコミュニティーセンター兼レストラン。コミュニティーセンターはフリースペースとして地域の人たちが特技を生かした教室で小商い。レストランでは都市近郊の農作物を生かした地産地消の料理。夜は周辺の農地による静寂と近郊のまちの灯りに囲まれながら、近所の人たちがお酒をのんだり、会話を楽しんだり。

そして、その施設に地域のシンボルであるため池から流れて込むせせらぎ水路の水音。

施設管理は地域のパブリックマインドを持った人たちによる共同経営方式。施設の用地やせせらぎ水路を作り出すのは土地区画整理によるハード事業。

共同経営はいきなり作るのでは無く、土地区画整理事業用に立ち上げた地元の法人が徐々に移行していく。共同経営の組織はレストラン事業などで儲けた施設利用料をせせらぎ水路の維持管理費に当てる。そうすることで、行政負担が軽減される。

まちの価値は常に上がり、テープカットからまちの劣化が始まるのではなく、まちの成長が始まる。

そのための工程として、5年ごとの計10年で結果を出していく覚悟。

そんな夢を描きながら2016年、最初の夜は更けていった。

(つづく)