肩関節インピンジメントに起因する軟部組織に対する理学療法『肩関節前上方組織編』

どうも肩関節機能研究会の郷間です。

Instagram 臨床知識(エビデンス)➡ (@fujikata_goma)

Instagram 臨床技術(実技動画)➡(@kataken_second)

Twitter➡ (@FujikataGoma)

藤沢肩関節機能研究会noteを始めた理由は大きく3つがあります。

1.研究会(勉強会)の内容を事前に予習、そして復習もできる。

2.遠方で研究会に参加できない方にも情報を共有できる。

3.普段研究会で行っている内容を皆さんに知っていただきたい!←願望

そして今回は藤沢肩関節機能研究会note第2弾です。

もし、肩に苦手意識をお持ちの方は以下の無料記事もありますのでぜひ読んでみてください(^-^)

⇩

◆note販売価格◆

¥980

◆note概要◆

文字数 :13,700文字 前記事+3,200文字

動画数 :20動画 前記事+4動画

スライド数:32枚 前記事+7枚

関連資料 : 9枚 前記事+3枚

合計61資料 前記事+14資料

この記事を読み終える頃には

肩関節(肩甲上腕関節)に関する基本的な知識から応用的な考え方までイメージできるようになるはずです。

後下方編と前上方編合わせて約100資料ありますので丸暗記は大変だと思いますが、スマホ片手に何度でも読み返していただき、皆さんのお力になれればと思っております。

🔊肩関節機能研究会の【定期購読】と【買い切りマガジン】のサービスを始めました。

【2023年4月現在 150名 以上が購読中! 】

それでは肩関節治療を行う上でとても重要な

『肩関節前上方組織編』を始めていきたいと思います(^-^)

臨床において肩関節の前上方はなぜ重要なのか?

前回の記事でインピンジメント症候群について解説させていただきました。

インピンジメントの種類は大きく3種類に分けて

(1)肩峰下インピンジメント

(2)烏口下インピンジメント

(3)インターナルインピンジメントに大別されます。

中でも、肩峰下インピンジメントや烏口下インピンジメントは肩関節後方・下方の軟部組織が非常に関与している(前記事参照)ことは既にご存じかと思います。

前回の記事でもお伝えしたように、

『肩関節後下方組織』は”原因”であることが多く、インピンジメントが生じた先にある組織、すなわち”現象”は『前上方組織』に生じることが非常に多いです。

そもそも前上方にはどのような組織があるのでしょうか?

前上方軟部組織

前上方軟部組織には

筋肉

➡棘上筋、肩甲下筋、小胸筋、大胸筋、上腕二頭筋、烏口腕筋

靭帯・関節包

➡烏口上腕靭帯、烏口肩峰靭帯、上関節上腕靭帯、中関節上腕靭帯

が存在し、それぞれが異なる役割や共同した機能で肩関節の機能を担っています。

前上方関節包複合体の構造

前上方関節包複合体とは1)

(1)棘上筋前部線維 ※棘上筋筋内腱より前方を指す

(2)腱板疎部

(3)関節包靭帯 ※上関節上腕靭帯(SGHL)を指す

これらの組織は肩関節運動においてとても重要で、炎症による瘢痕化や癒着性関節包炎、軟部組織の柔軟性低下が生じると凍結肩(frozen shoulder)となる可能性が非常に高くなります1)。

そもそも炎症期という言葉がありますが、皆さんはどのような流れで

✔炎症➡拘縮になるかご存じでしょうか?

✔肩関節周囲炎の経過を判断するにはどうすればいいのでしょうか?

✔炎症期ってどこまでが炎症期なのでしょうか?

これらの内容について、もう少し詳しく理解したい場合は、以下の記事をオススメします。

⇩無料記事『肩関節周囲炎の炎症期と拘縮期』⇩

①烏口上腕靭帯の解剖学的特徴

烏口上腕靭帯(CHL : Coracohumeral ligament)

起始:烏口突起基部 停止:上腕骨の大結節と小結節

烏口上腕靭帯の特徴をざっと説明すると

collagenTypeⅢを主体とした疎性結合組織であり、薄く柔らかい膜状の靭帯で、炎症や痛みを起こしやすい組織です。

吉村英哉:烏口上腕靭帯の肩甲下筋腱付着部に関する解剖学的研究.その意義について.肩関節35(3):707-710,2011.

教科書的な付着部としては烏口突起基部➡上腕骨の大結節と小結節と言われていますよね。

これでもほぼ正解ですが、もう少し掘り下げると、以下の構造と位置関係になります。

⇩赤枠の拡大図⇩

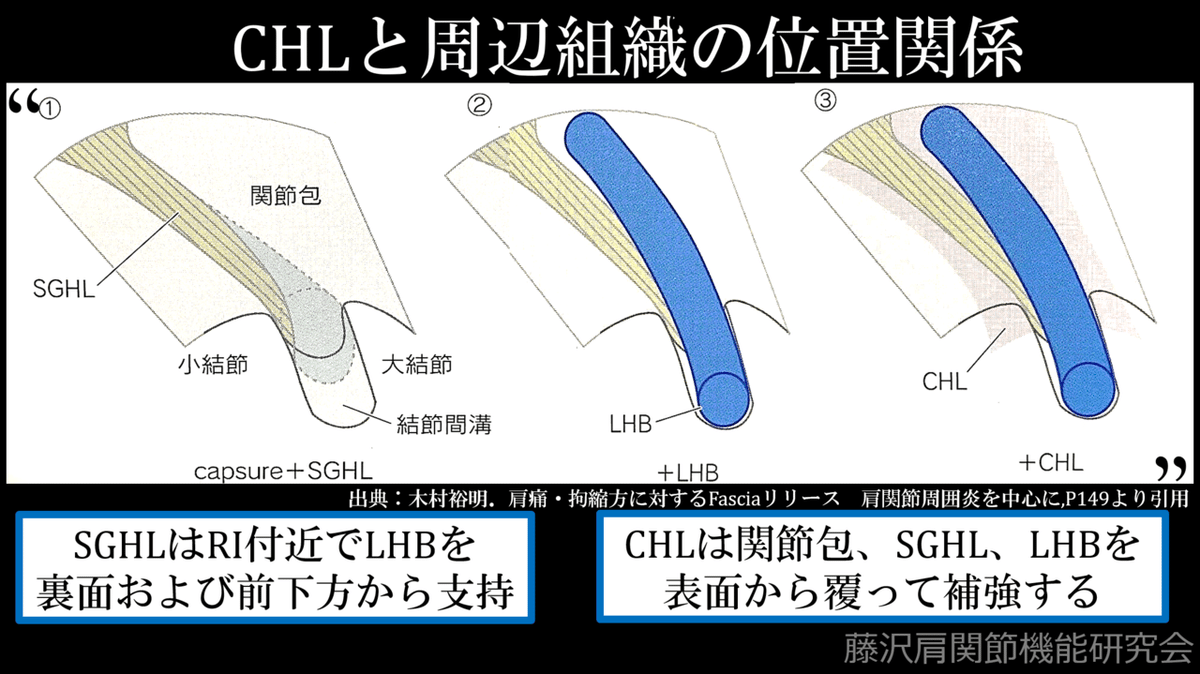

1. 上腕骨大結節と小結節間に凹状の結節間溝が存在する。

2. 結節間溝上にSGHL(上関節上腕靭帯)が前方から下方をらせん状に巻き、LHB(上腕二頭筋長頭腱)導通路を形成する。

3. LHBがその上に乗っかる。

4. CHL(烏口上腕靭帯)が全体を表面から覆いかぶさるように付着し全体を補強する。

また、類似した報告ですがこちらの論文では、烏口上腕靭帯は上腕二頭筋長頭腱や上関節上腕靭帯に加え棘下筋や棘上筋、肩甲下筋に至るまで腱板構成筋全体を包み込んでいると報告しています。

Arai R,et al:The Anatomy of the Coracohumeral Ligament and Its Relation to the Subscapularis Muscle. J Shoulder Elbow Surg.23(10):1575-1581,2014.

私はこれらの構造を知ったとき、諸先生方が述べられている”烏口上腕靭帯はただの厄介者ではなく、肩前上方支持組織の安定性に大きく寄与する”という意味が初めて理解できました。

また、これらの図をみると烏口上腕靭帯を含めた前上方支持組織の機能低下(弛緩)は肩関節外旋時の骨頭下方不安定性Sulcus signが生じやすいというのもイメージしやすいかと思います。

そうです。烏口上腕靭帯は臨床上とても重要な組織なのです。

エコーを用いた外旋運動時の動態観察

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?