対人支援における、「場で起こっていることを観る」ということ

はじめに

いつも、お読み頂き、ありがとうございます。

前回まで、これまでの自身の経験(ファシリテーションに出会うまで、出会ってからを書かせて頂きました。

今回は、自身が、対人支援、特に組織開発(OD)を行っていく上で、鍛えていきたいことを書こうと思います。

少し、抽象的な内容でしたが、お読み頂けますと、嬉しいです。

「場で起こっていること」とは?

説明しますね。

まず、「場で起こっていること」の、「場」の、自身が想定しているシチュエーションは対人支援の場です。

想像し易いのは、個人だったら面談、グループだったら職場、会議、ワークショップ、などです。

ただ、後述しますが、この力は人事制度関連の施策導入など、ハード面の仕事をするときにも必要だと感じています。

「場で起こっていること」は一言ではなかなか説明が難しいですが、人や人々がお話をする、具体的な話の内容以外に、以下などのことです。

<目に見える 起こっていること>

個人の声色・表情・呼吸の速さ・手足の開放度・・・

<目に見えないけど 起こっていること>

各人が意識している思考、各人が意識していない思考(受容性、自発性、創造性、相互依存性など)・・・

<上2つを引き起こしているもの>

メンバーの価値観や信念、メンバー同士の関係性・・・

<これ以外にまだまだ、いろいろ・・>

ここで挙げた項目たちは「プロセス」とも呼ばれています。

この、「プロセス」という単語はラボラトリー方式の体験学習や組織開発の学習をする際に、出てくる単語です。

引用:体験学習の基礎を学ぶ | JIEL 一般社団法人日本体験学習研究所

「観て」どうするの?

場で起こっていることを観れると、何が良いかと言うと、

より、こちらの支援が相手のためになりやすい、という点です。

(「相手のためになる」とはどういうことかは別の投稿で書く予定です。)

ここから、イラストを使って説明致します。

以下、自分が日頃から考えているモデルです。

対人支援を、

場で起こっていることに対して、自分を使って、場をより良くする、と、

ものすごく単純化して考えると、

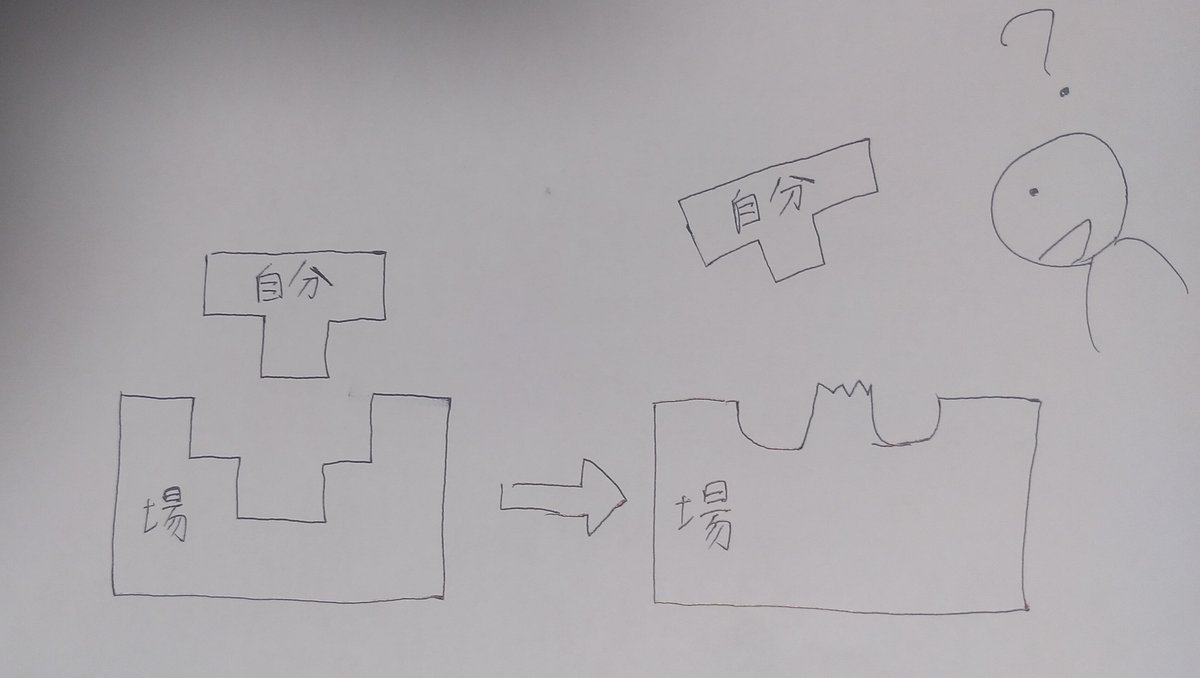

左の図のようにある形の「場」というブロックに、「自分」というブロックを組み合わせるという風に、例えることが出来ると思います。

この「場」というのが、参加メンバー、集まる場所、そして経過時間などで目まぐるしく変わります。絵では、左の場から、右の場のように大きく形を変えています。

「場」に対して、「自分」をどう使っていくか、を考えるには「場で起こっていることを観る」ことが大切だと思います。絵では「自分」が熱心に場を観ようとしています。

もちろん、ここでは、「場」に対して、「自分」の形がぴったり合う必要はないと思います。

ハード面の仕事をするときにも必要

先に記載しましたが、この力は人事制度関連の施策導入など、ハード面の仕事をするときにも必要だと感じています。ここは、自身の経験からです。

例えば、新たな人事制度を導入する際も、対象とする職場や個人が、どんな場にいて、その場に合うような、制度内容・導入方法にて、制度を導入するかどうかで、制度導入の効果性が変わってくると思います。

どこで集中的に鍛える?

自身がこれまでの経験から、真っ先に思い浮かぶのが「ラボラトリー方式の体験学習」のTグループなのですが、それ以外にも、実習を用いた構造的なグループ体験でも学ぶことが出来ると思います。

参考までに、以下、Tグループの記事です。

以下、実習を用いた構造的なグループ体験の記事です。

他にも、学べる場があるか、今も、探しています。

おわりに

ここまで、お読みいただき誠にありがとうございました。

少し、抽象的な内容でしたが、伝わっていると嬉しいです。

引き続き、宜しくお願いします。