【お笑い熟考】KOC キングオブコント2024 ネタと審査分析

お笑い熟考とは

毎年開催されている賞レースで披露されたネタを自分なりに評価している日課から始まったものだ。評価する目的は「どの芸人が面白い」「どの審査員が公正か」「自分と一致してるのか」そういうことではなく、「自分が何に面白いと感じているのか」を探るために何度も見直しながら考えている。このような趣味は一部の知り合いに見せてきた。その結果、キングオブコントやM-1などが終わると何人かに尋ねられるようになる…それなら、いっそのこと、自分がお笑い見てる時に「どのように考えてるのか」を開示しようと思う。この記事を読む人が、お笑いをより深く楽しむ機会に繋がれば幸いである。最初に断っておくが、形式的に点数をつけているのは自己認識の可視化のためであり、各芸人や審査員批評が目的ではない。

はじめに ※読み飛ばして下さい

たかが、娯楽番組に対して「熟考する必要があるのか?」このような疑問を抱えているけど、ページを開く程度には関心がある。そのような迷っている人の背中を押すためにこの項を設けた。

興味ない人は読み飛ばして下さい。←重要

もしも、お笑いや映画の感想が「面白い」しか出てこないなら、その原因は「テキトー」に観ているからだろう。前提として、番組や映画にそれ以上の感想・体感なんて必要ないと思うが、それでも能動的に「観る」ことで、気づかなかった面白さや感動に出会う。大袈裟かもしれないが、その人が持つ人生の豊かさはこのような感動の蓄積だと思っている。

「なんとなく分かる」ものを「テキトー」に観てしまう。当然のことだが「テキトー」に観る人には、「テキトー」な感動しか生まれない。「大どんでん返しが面白かった」「斬新で面白かった」などなど、「分かったような分からないような感動」を言葉にしたものは、数週間経つ内に記憶から消え、その後の人生で思い返すことはない。

「テキトー」に観るとは以下のようなことを指す。

①とりあえず観る

②SNSとかで他人の感想を確認する

③共感するものを見つけたら嬉しくなり、気に入らないものは読み飛ばすか、否定的な反応を示す

きちっと観るという意識がなければ、大して感動もしないし、そのためにどうすればいいか考えないと、観ること自体、難しい。(勉強とかもそうだろう)どうすれば、感動するような面白さに気づけるのか。それは基本的な「分析力」を向上させることだ。なんとなくは分かるのだけれど、きっちり観ることはできない。そのようなレベルだと、この体感や気付きは得られない。

では、どうすればいいか?

お笑いには共通する様々な観るポイントが何回も何回も複合的に現れる。そういう重要なポイント群をプロの芸人ならまだしも、視聴者が1回や2回、観ても気付くことなんてないだろう。お笑いの本に書かれてるような「笑いとは緊張と緩和である」「最初はあるあるから入り徐々になしなしに展開される」このような解説をよく見かけるが、(それすら殆どの人は関わらないと思うけど)それを知ってるだけで分析力が上がることなんてあり得ない。勉強でもスポーツでも結局はトレーニングが必要なのだ。だから、新しい感動を発見するための最低条件は「反復する」こと。何事においてもそうだが、基本的なことは身体が条件反射で反応するぐらいに徹底しないと理解できない。ぜひ、関心ある方は「もう本当に飽きた」と思うぐらいにまで反復してみてほしい。どこかの瞬間に「うわ!面白い!」と驚く瞬間が現れ、人はそれを感動と呼ぶ。

これがどうでもいい娯楽から

人生を豊かにするような感動を見つける

唯一の手段だと考える。

繰り返すけど、多くの人にとって必要ない。

それどころか、殆どの芸人は望んでいない。

というより、、、このような素人の審査員めいたものを「気持ち悪い」と批判する声。お笑い好きなら一度は聞いたこともあるでしょう。でも、そんなことは気にしなくていいと思う。だって、感動するのは他人のためではなく、自分のためなんですから。

判断基準

私はお笑いを真面目に観る際は

以下の項目合計100点満点で判断している。

ウケ(20点) 設定(16点) コア(16点)

演技(16点) 言葉(16点) 展開(16点)

以下、簡単な指標説明をしよう。

ウケ(笑い) 20点満点

→笑った回数・大きさ・印象に残ってるなど、

頭ではなく自分の体感結果による指標

コア 16点満点

→コントの見せたい核。新規性や嗜好性などの指標

設定(切り口) 16点満点

→ネタやキャラの設定。新規性・嗜好性などの指標

演技(キャラ含む) 16点満点

→キャラ作りや演技力の指標

言葉 16点満点

→フレーズやセリフの指標

展開 16点満点

→量、質、オチ。新規性。整合性などを指標

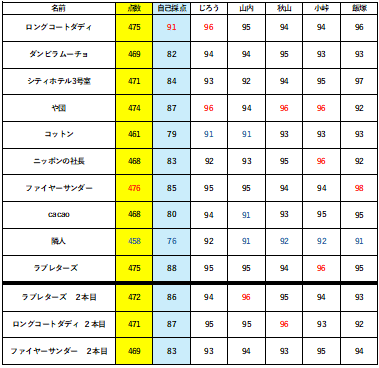

これらの判断基準に基づいた

私の自己採点は以下のようになる。

赤が最も高い数字 青が最も低い数字

赤が最も高い数字 青が最も低い数字

繰り返すが、このような点数結果そのものは重要ではない。

自分はなぜ差が生まれたのか?確認するための土台である。

それでは気づいたことを書いていく。

考察

♦設定(切り口)

設定の良さは新規性&喚起性だと考える。新規性は自分が思いつかないような「異次元的発想」と「日常にある見落とし」である。もう一つの喚起性は、その設定一つでストーリーがどんどん広がるような魅力的な題材を指す。思わず、自分でも物語を始めたくなるものいい設定だと言える。例えばラブレターズ(1本目)のネタは「2年間引きこもりで声すら聞いてない夫婦が息子の服から一つのどんぐりを見つける」という設定だ。これは、よくある引きこもりの「親(先生)と子の説得」とは一味違う設定を“どんぐり”1つ組み合わせることで、トトロを彷彿させるような物語の広がりを与えている。更にそれだけではない。この状況における「こども」とは一般的に中高生である。しかし、どんぐりによって「こども」を“童”という潜在的要素を引き出すことに成功している。こどもの記号的要素が「童心を忘れない引きこもり(おそらく中高生)」という厚みを与えてることに気づく。それが両親の感動と“少年時代”に繋がってくるのだ。

そういう意味で、切り口の良さをどのように伝えるのか。特に限られた時間の中では、この引き算がかなり重要になる。たとえば、両親が「他の子より無邪気で幼さがあったのに」みたいなセリフで観客に伝えていたら、興ざめになるだろう。

他にもダンビラムーチョの地元祭り「冨安四発太鼓」も審査員がコメントしたように喚起性ある設定だ。(「冨安四発太鼓」は字面より音面の良さがあるなぁ)地元の祭りとか伝統芸能系はお笑いの世界ではある程度、遊びが作れる分ハードルが上がる。それでも、なんなく乗り越えていた。審査員の秋山さんが「自分がやりたくなる」とコメントしたが、まさに喚起性がある設定だったといえる。逆に今回、低評価のや団はテンプレとも呼べる設定であり、切り口として面白くはない。ただし、審査員(じろう、秋山、小峠)が最高得点を付けたように切り口が平凡でも面白いネタは沢山ある。もう一組、切り口の点で違和感を覚えたのはコットンの人形遊びネタだ。この舞台は公園なんだろう。公園で人形遊びは違和感ないけど、あの量の新品の人形を公園に持ちこんで一人で遊んでる姿はどことなく違和感ある。あの二人の状況や最後のゴミ箱ボケをするためだけに用意された設定だと感じてしまった。そのようなご都合主義的な設定はどうしてもノイズになってしまう。

♦コア

コアとは論文で言えばアーギュメントである。つまり、このコントで「何を見せたいのか」をコアと呼んでいる。ナイツの塙さんの言葉を借りるなら“ハード”というお笑い構造の形式に該当する。ハードと少し異なるのは、コントの場合、そのハードが笑いの構造とは限らない。そこにはメッセージ性や絵面などが含まれることもあり、漫才よりコントの方が作品感が出るのはこのようなコアの差異だと、ひとつ考えられる。また、ハードがなくても「この存在・状況を見せたい」という軸で作られるネタも沢山ある。

コアの評価は極めて多義的だ。「お笑いの構造」という意味ならその構造が面白く、新規性があり、笑いが量産出来て、飽きないことが評価を決める。しかし、単純に沢山笑えるから評価されるわけではなく、哀愁など別の感情をつくることに成功していたり、量よりも一回の破壊力が重視される場合もある。今大会にはいなかったけど、視聴者に訴えかけるシニカルなメッセージ性も評価対象だ。そして、設定(切り口)と大きな違いは“飽き”の有無だと考える。それは展開や演技の組み合わせも関係するけど、鮮度が落ちやすい構造は確かにある。(これは展開の項で更に詳述する)

贅沢が持つ破壊力

さて、私がコアという点で今大会一番評価したのはニッポンの社長「セット全破壊」である。個人的にはこの構造が特別笑えるものだと思わない。それでは、なぜ高評価にしたのか。内省すると、私たちと演者にはギャップがあり、演者側が持つリアルを崩しているからだと考えた。どういうことか。セットは基本的にそのために作られる道具である。この道具の扱いがコントでは極めて重要なんだが、その辺の苦労や手間を私たち(観客)は気にしない。でも、そこを演者は気にする。そういうメタ構造を「声が小さい」という小さすぎるボケでひたすら破壊する愉快・痛快さがあるように思えた。つまり、ずっと「内容と声量が合っていない」のだ。

飯塚「物語に関係ないなら壊さなくてもいい」

小峠「僕はむしろ全部壊す面白さがあった」

このことを踏まえるなら、飯塚さんと小峠さんの意見が対峙した理由がよくわかるし、体感ではよくわからない。それは観客にとって、メタ構造の理屈がわかっても、“重み”まではよくわからないからだ。ちなみに今大会で飯塚さんが二つの点で話題になってるけど(点数の差が大きい&好き嫌いで分けてる)後者の印象はどちらかというと好き嫌いの問題ではなく、「お笑いの中にある美学が他の人より明示的に語られていたから」だと思う。お笑いをよく見ると「それは笑いは取れるけどしてはいけない」という暗黙・内的ルールがたくさんある。「下ネタはダメだ」「漫才で小道具はダメだ」「コントは全員が絡まないといけない」「暗転の多用はあまりよくない」そんなかたちの規範性がある。飯塚さんはセットの道具に対して我々と違う重みをもっていたのだろう。そして、小峠さんのように重みがあるからこそ笑える人もいるだろう。ただ、ひとこと述べると、このコントはそもそもコアを見せるためのネタなので、道具はどう考えても壊す必要があったと考える。

さて、私が評価した理由はメタ構造による新規性ではなく、大げさに言えばドリフのようなラグジュアリー(贅沢)を評価したことになる。セットが全部破壊される痛快さをリアルタイムでは知らないけど、噂では知っている。それを改めてこの場でしてもらえることに喜びと逞しさを感じて、笑いではない面白さを確かに感じていたのだ。

一点、補足するとこのコントに対して私がそこまで笑えなかった理由は「バレてる」ことが大きい。ニッポンの社長はこういうメタ構造を崩すネタ作りで評価されてきたのだから、ある程度想定できてしまう。そういう意味では裏切りのインパクトが弱い。しかし、1回性によるネタ作りを自分たちのスタイルに取り入れて貫徹する姿はどことなく感動する。

♦演技

コントにおける演技の評価は演劇とは異なる。それは笑いに繋がる演技かどうかが極めて重要だと考える。もう少し具体化すると、「フリとして成立する説得力」と「笑いどころを増幅させるリアクション」の2点である。説得力とはこちらに違和感を与えないことだ。たとえば、ロングコートダディの1本目の堂前さんは後半でウサギさんに「頑張ったで賞」と客に言われた時に手を握りしめる演技を入れている。これは本人が我慢の限界ということを示す説得力の効果があり、最後の「それでもマイナスです」の説得力(合理性)に繋がっている。このように演技とは評価する際、抜け落ちる要素であるが、コントとは「そつのない動作」の組み合わせで成立している。

お笑いの演技とは

一般的に演技とは、リアルであればあるほどいいように思われる。それは〈説得力の高さ=フリの強さ〉になるからだ。シティホテル3号の通販ネタはあの演技力があるからこそ1回目の裏切り(値下げのリアリティ演出)で大きな笑いに繋がったと考える。逆に、先ほど出たニッポンの社長は「一年だけど野球が圧倒的に上手い(でも声が小さい)」という設定であり、圧倒的に上手いと感じさせる野球動作の方が面白くなる。しかし、ケツさんの演技はそこまで上手く感じなかった。なので、走る動作と他の動作の差がそこまで大きく感じなくて「遅いやないか!」というツッコミに対してそこまで共感できなかった。演技を評価する場合、コントだとノイズの方が印象に残りやすい。また、コントに限らず舞台ならではの演技というものがある。たとえば、や団が「嘘をつくとき右上を見ていた」というセリフがあったけど、従来の意味は顔を右上に向けることではなく目線が右上に向くことである。(ちなみにこの言説は現在では否定されている)しかし、舞台の中で目線の動きなんて観客は気づくはずがない。だから、観客がわかるように顔を右上に向かせる動作を入れたのだと推測する。これは知識がいい加減という(「北村弁護士が言ってた」)意味にも繋がるけど、そこを示すための動作ではなく、あくまでも取り調べするため(展開)の動作であろう。このように演技とはリアルを演じることではなく、観客の頭を誘導するためにどうするのかがカギとなる。

それを踏まえて、作品としての演技の評価は極めて難しいと個人的に感じる。たとえば、演技で笑いを取る台本とそうではない台本だと、必然的に演技の役割が異なってくる。前者は「笑いを取るための演技」、後者は「笑いの邪魔をしない演技」が求められる。それを演技という項目で判断する場合、前者の方が評価されやすくなる。そのように考えるなら、演技を判定基準に入れることは不公平になる恐れがある。(それは他の評価項目にも当てはまる)しかし、台本が面白くなくてもこの芸人が「演じる」ことで面白くなるネタも多く存在する。それはまさに演技という項目によって評価される対象であり、観る側が積極的に芸人の面白さを発見する機会に繋がると考える。

台本の差によって演技の役割が変わる説明をした。しかし、それは演者の役割差においても同様の話になる。いわゆるコンビのバランス問題だ。たとえば、ダンビラムーチョは大原さん(太鼓の人)の「本当にいそう」というキャラづくりが良くて、それによって原田さん(一般人)のセリフが「台本っぽさ」に繋がっていたりする。しかし、これは一概に原田さんの演技の問題ではないかもしれない。むしろ多少記号的であっても、邪魔さえしなければいいという発想はあり得る。なぜそのようなことが言えるのか。それはツッコミの役割が〈演じる+説明〉を求められてるからだと考える。そもそも一般人は関係性が薄い変人に「ツッコミ」なんてしない。だが、それだと観客にボケは伝わらない。ツッコミ側はそういう虚構を入れる必要があり、リアリティより伝えることが優先される。他にも、ファイヤーサンダーの藤田さん(ツッコミ)も同様の説明っぽさがある。でも、それは観客に向けることを目的にしてるため、下げる評価にならないと個人的には考える。

一般的に演技力とは野球選手の走力のようにムラがないように思われる。コットンなど演技のうまさはどのネタでも基本的に変わらない。しかし、同じコンビでもネタによって演技の評価が変わったりする。たとえば、私の場合、ラブレターズ1本目の演技は高評価を付けたが、2本目は下げた。その差は塚本さんのツッコミがあったかどうかの差だと内省した。これは塚本さんの演技が下手という話ではない。実際、2本目の冒頭の外国人風の喋り方や、やばい奴だと思ってリアクションが薄くなる演技など面白いし、何度見ても上手いと感じる。しかし、後半の〈怒り+恐怖〉のツッコミは終始、怒りすぎてると不自然に感じてしまった。溜口さん(ボケ)の演技が良い分、余計に浮いてるように見えたのだ。(バランス問題)つまり、演技にも複数の演技力が求められており、ツッコミ側の演技は特に難しいように思う。その点、や団の本間さん(ツッコミ)は説明+演技のバランスが優れていた。ちゃんと観客に伝わるツッコミをしながらもセリフ臭さがない。それは恐らく台本によるところも大きいが、狂気に囲まれた困惑の演技が得意という部分も大きいかもしれない。そういう自分に合った演技パターンを見つけることも大切だと感じる。また、審査員のじろうさんが「作業着を着ている3人の説得力」と話されていたように、「演じる設定」によっても演技力は決まってくると今大会で再認識した。

♦言葉

これも評価する上で演技と同じ問題を抱えてる。すなわち、台本の作りによって言葉の役割が異なっているのだ。例えツッコミなど、言葉を駆使して笑いを取る方がなんとなく評価しやすい。逆に、cacaoのようなリズム(リアクション)ネタはどうしてもワードとしては評価し辛い。私のような各項目のボトムアップ形式で総合評価を作る場合、作りが異なることで生じるバイアス問題をどのように考えるのかは極めて重要だと言えるだろう。そこで、言葉自体の面白さだけではなく、適材適所性&代替不可能性が高い場合も評価対象だと考えるようにした。逆に「ここは別の言葉の方がいいかも」という替えが効きそうなもの、ワードで笑いを取る場面で取れてないものは評価を下げた。

余談になるが、芸歴5年未満の大会「UNDER5 AWARD」で審査員が「最近の若手芸人はとにかく台本が面白い」という評価がなされている。セリフの面白さやクオリティーがどんどん高まる中で、その台本をどう表現するのかがこれからのお笑いで求められる可能性は十分、検討していきたい。

普通の言葉がなぜ笑えるのか?

その中で取り上げたいのが、ラブレターズとロングコートダディの一点差で勝敗を分けた優勝・準優勝の二組だ。言葉だけで順位付けすると1本目・2本目共にほぼ最上位がロングコートダディで、1本目・2本目共にほぼ最下位がラブレターズだった。この差はなんだろうか?

ロングコートダディはまず、花言葉など言葉で笑いを取る場面でとにかく外さない。これはシンプルに大喜利力の強さだ。ただ、注目したいのはそれ以外の言葉の的確さだ。

店員「こんな感じでいかがでしょうか?」

お客「あっ…なるほど」

店員「はい。こちらの花言葉が情熱的な愛でございます」

お客「へー……なるほど…」

店員「どうでしょうか?」

お客「そうですね。なんかちょっと女の子女の子してるというか、もう少し落ち着いてる方がいいのかなって…ごめんなさい。よくわからないけど…とりあえず、これは違いますね」

これは一発目の拍手笑いが起きたシーンである。兎さんの演技の良さとは異なり、互いに必要最低限の言葉でしっかり笑いが作る台本になっている。凄いのは、花言葉など大喜利的な言葉選びも外してないが、大喜利的ではない普通の言葉も全て外してないのだ。客側は一切、パワーフレーズを使っていない。また、客が帰るシーン「もう二度と」、助けてもらった後に「それでもマイナスです」はただのシンプルなツッコミやボケではない。言われてみたらベストだが、言われなければ思いつきそうで思いつかない。そういう洗練された選択がなされている。2本目のネタの話に移ろう。言葉が通じない設定自体はよくあるし、構造自体が言葉で笑いを取るネタだからワードで判断することは難しい。ただ、「シンゼヨウ(介して)」や「ルヴァロガドゥ(台の上)」から「ルヴァロ(台)」へと省略されるなど、読んでも特別面白いワードではない。それでも笑いが起きるのは演技力とは違う言葉の選び方によるところが大きいように思う。つまり、響きなどの“音”の面白さである。「テツナ(立つな)」「ウグォケ(やめて)!」など、“聞き言葉”と“書き言葉”の距離をコントロールして笑いを取り続けるのは極めて高度だと考える。一方で、ネガティブ評価なので詳述はしないが、ラブレターズをネタとして私は高評価をつけているが、言葉が低評価になった理由は狙ったワードを結構外してるように思えたからだ。中山ゴンの名言もそうだし「こんなの全部発芽したらどうすんだ」や「今日の出来事は日記に留めておこう」など、素人の戯言になるがもっと他の言葉があったように思われる。というより、そこの言葉選び以外で勝負してるように今大会は感じた。

♦展開

展開とはなにか。少し難しい話をすると物語は進むにつれて出来事・状況に変化が必ず生じる。その変化した状況ごとに抽象的事象で説明することにより、物語の骨格が現れる。このような抽象的事象を機能と呼ぶ。たとえば、ファイヤーサンダーの1本目のネタ展開は以下のようになる。

1.発覚:毒舌キャラクターが当たる

2.出現:警察にきてくれとお願いされる

3.発覚:例えツッコミが犯罪事実と一致する

4.葛藤:警察のスカウトを拒否する

5.確認&覚醒:写真を見て犯罪内容を的確に当てる

6.発覚:証拠捏造&工作員

7.変身:警察が豹変する (BGM&照明変わる)

8.解決:覚醒した能力で銃を奪う

左の抽象的事象が機能であり、右側の具体化された内容を副機能と呼ぶ。このように物語は機能を通してある程度、構造的に把握することができる。

その上でコントの展開とはなにか。それは物語の構造とは別に笑いの構造の変化が重要だと考える。コアで説明した通り、笑いの構造(ハード)には飽きがある。もう少し詳細に話すと賞レースのコントは基本的に5分前後の限られた時間で評価されるため、一つのハードを軸に作られる。しかし、このハードが必ずウケるとは限らない。相対的にウケる大きさも変わる。だから、どのようなハードを用意してそれを最大限活かせるソフトを作る必要がある。しかし、ショートコントや1分ネタとは違い、「飽き問題」は5分ネタだと存在する。この飽きを解消するため、もしくは更に上昇するための展開がキングオブコントでは求められるのだ。よく様々な賞レースで「笑いが右肩上がりの作りになってるのが理想」といわれる。それだけ展開の良し悪しは重く扱われている。実際、展開が悪ければ高評価になることは殆どない。(仮に一発目のボケがその大会で一番ウケたとしても)審査コメントでも「最後がなぁ」とか「期待しすぎちゃった」という旨のコメントはよく見られるのはそのためである。整理するとコントにおけるいい展開とは、笑いの構造が展開によって更に増幅されていたら良く、逆に展開がなくて飽きが生じていたら悪くなるという基準で考えた。また、上記のファイヤーサンダーを見てもらえればわかる通り、いいコントは物語の構造として美しい。このような物語の良さはコントの満足感にも直結するため、評価対象になる。

ファイヤーサンダーの美しさ

展開で注目したいのがファイヤーサンダーの2本目である。1本目の展開の美しさとは異なる美しさがあることをここでは確認したい。

1.妨害:甲子園無理と否定される

2.妨害:走ってる

・行くかもと思ってない? ★

・禁煙してる ★

3.妨害:朝練してる

・朝練してるやん

・グラサンスポーツタイプになってる

・1/8 ★

4.変化:全裸特化型フォーム

・全裸に特化したフォームになってる ★

・あの本なに

・あー!! ★

5.意思:校長に許可取ってる

・全裸マラソンの許可取ってる ★

・許可降りた

6.災難:甲子園当日

7.助ける:ユニフォーム着る

・(抱きつく)★

・脱ぐつもりが着ることになるとはな

このネタは転調という裏切りがない。そういう意味では一本目のような面白さは(警察が実は悪い人だった)ない。では、何が美しいのかというと一回のフリを「とことん回収し切る」美しさがあった。言い換えればそれだけのコントである。展開を作るとは[フリ→ボケ→ツッコミ]で生まれた新たな状況に対して更なる“フリ”を作っていく。そうではなく、一回のフリで与えられた設定をとことん収縮させていくようなネタが作り上げられている。そのフリとは導入時の「お前たちは甲子園行けない。行けば全裸マラソンしてやる」というフリだ。

「あり得ない」比喩として自ら差し出した罰ゲームを自身の努力で乗り越えようとする不条理だ。

・全裸マラソン

・甲子園絶対行けない

この二つが大きなフリとなる。ただし、そのほかにも不良の記号的特徴など、以下のような伏線も散りばめられている。

・煙草

・サングラス

・不良仲間がいる

・9人しかいない

後はこの導入に与えられた大きなフリと小さなフリが暗転をブリッジにしてボケを交互に(大きなフリと小さなフリ)差し込んでいくだけだ。このコントを秋山、じろう、山内は低く評価して(決勝の3組で最下位)小峠、飯塚は高く評価(共に1位)した。低く評価した原因は「綺麗すぎる(無駄がなさすぎる)」「飽きてしまった」という展開が想定通り(物足りなさ)という、“つまらなさ”だろう。私自身もこのネタは低く評価していたが、見直してみるとこの展開の美しさは評価する内容だと思い直した。

展開はとても奥深いものだ。物語の展開とお笑いの展開は異なるだろうし、予測可能な展開が許されるネタと許されないネタがある。例えばラーメンズの小林賢太郎は著書でコントを作る順番をこのように伝えている。

しくみ→オチ→素組み→装飾

ここにある「装飾」はボケ(笑い)のことである。小林賢太郎はそこで展開やオチの意外性を作るために笑いを活用すると伝えている。つまり、笑いは目的であると同時に観客を騙すための道具なのだと。意外性(面白さ)と飽きは極めて密接な関係にある。その面白さを作るために「笑い」という手段を用いる。先ほどの一つのフリから全て回収する気持ちよさは美しいが、このような意外性とは相反する。しかし、それが必ずしもダメではない。だから、笑いには奥行きがある。また、高評価の二人は仕切りに“暗転”に触れていた。これもコアの項でも伝えていた内的ルール(美学)の一つだが、お笑いの展開はできるだけ滑らかな展開が求められる。このように展開のつなぎ目が良いかどうかも考えてみると面白い発見があるだろう。同時に、暗転を使っても高評価になった事実も見過ごせない。そのような、ある種の“いい加減さ”が新たな流れやルールを作る面白さがある。最後にネガティブな話になるが、賞レースのネタは後半が面白いかどうかは重要になる。例えば審査員の秋山さんはネガティブな審査コメントを三つ伝えているが、その内容は「前半大きな裏切りあるけど、後半が弱い」「パソコンボケの後半期待してしまった」「綺麗すぎて物足りなさを感じた」最後の一つは少し異なるが、基本的に展開がないものはつまらないと評価されている。その展開が前半より大きな展開にならなければ印象が悪い。先ほども伝えた通り、5分ネタはいい切り口やアイデアがあるだけでは優勝できず、そのアイデアを更に広げる展開が最大の見せ場だと考える。

本稿と関係ないが、

1本のネタの展開を細かく分析した記事がある。

興味ある方はこちらも是非、確認してみてください。

展開の美しさがどういうものか説明しています。

♦笑い

この審査基準はあまり多く語らない。というのも今までの評価は「なぜ面白いのか?」自分の体感や思考を言語化することで成立していた。しかし、元も子もないことを伝えるが、笑いとは本来そのようなものではない。わからないけど、笑ってしまうものだし、どれだけプロの人に面白いと力説されてもそれが笑えるかどうかは別問題である。だから、この指標は最初に見た感覚に基づいて評価している。

今大会で私が一番笑ったのは、ロングコートダディの2本目にある「ウグォケ(止めて)!」だ。ラブレターズ二本目の「まず、日本語上手ですね。だろ!!」という箇所も声を出して笑った。後者の方は理屈的におかしいのだが、そんなこと関係なく勢いで笑ってしまった。後、会場がウケてなくても、笑うことも沢山ある。たとえば、や団の伊藤がお尻の穴に指ツッコまれてる時にツッコミの本間さんをじっと見つめるシーンがある。私はこれに対して、ツボに入ったのだが、その理由は我が愛犬のチワワが排泄する際、決まって私の顔を見ながら気張っていた経験からくる。自分の家にいるチワワと伊藤さんがシンクロしておかしみを感じたのだ。当たり前の話だが、笑うかどうかは自身の生活圏や経験に大きく依存している。だから、最終的には「好き嫌い」へと収束される。この場合「“笑う”だけで評価すればいい」「笑い(嗜好性)のバイアスについて」ふたつの疑問が生まれる。

両者を語り、本稿の幕を閉じようと思う。

“笑う”だけで評価すればいい

この問いは私の『お笑い熟考』と相反する。ネタというものは笑うための道具であり、沢山笑えたらそれでいいという考え方だ。だから、審査基準に声量検査を使って観客の笑い声の大きさを測る審査方法もある。

これは極めて公平だと思う。また、後述するが、賞レースの審査員も「観客の笑い声」は無視できない。ここまで色々書いてきたが、お笑いを評価する上で複数の尺度を使って測ろうとすることは極めて無粋な側面もある。更にいえば、「審査すること自体おかしい」という考えもあるだろう。実際、明石家さんまなど大物芸人も含めて一定数そのような意見はあるし、近年は「賞レース至上主義」という批判の声も増えつつある。プロレスという意味もありながら、このような批判は重要だと考える。

話を戻そう。

ネタを「笑い声の量」だけで測ることは、これまで積み重ねてきたコントやネタの豊かさを大きく損ねる可能性が高いと私は考える。たとえば、笑いは量だけではなく質が問われる。質とはなにか?それは観終わった後に残るもの、その後のスタンダートになるような他への影響力、飯塚さんがラブレターズのネタをみて「良いコントの条件は哀愁があるコント」と伝えていたものなど。笑う以外の感情は殆ど拾われなくなる。それだけではない。笑いとは「声」と「拍手」がある。そして一般的には【拍手笑い>笑い】という認識になるが、人は必ずしも面白いから笑うわけではない。それと同様に、より面白いから拍手するわけではない。「凄い」とか、拍手する形式というものがいくつかあって、それに従えば、事前に「笑いの指南」を受けた客は拍手を起こす。たとえば、テンポの速い者は拍手する間がないため、そもそも拍手笑いが起き辛い。要するに、面白いかどうか関係なく「拍手のしどころ」「笑いどころ」というものがある。芸人はこの仕組みをよく理解して、観客をうまく誘導する。逆にこの誘導が下手だと笑えるところで笑えなくなる問題もある。今大会だと、隣人の「二足歩行」は、まさに誘導の失敗である。伝えたいのはこのような仕組みが必ずしも「面白い」という体感の指標ではないということだ。声のない笑い・面白さも確かにある。

ちなみに観客の笑う回数が多かったのは、や団、ラブレターズ2本目、ロングコートダディ、コットンである。今大会最高得点のファイヤーサンダーは一番笑いの回数が少なかった。拍手の回数はロングコートダディ、や団、ニッポンの社長である。面白さとウケは基本的に比例する。しかし、そこから取りこぼすネタも沢山ある。そこに正解はないが、「面白かった」という体感をより正確に拾い上げるなら、できるだけ様々な尺度はあってしかるべきだと個人的には思う。

笑い(嗜好性)のバイアス

コントと演劇の違いは笑いが主目的にあるかどうか。また、コントと喜劇の違いは尺の長さなどもあるが、「笑いのための物語」か「笑える物語」という違いになる。そのように考えたら様々な尺度があるものの、笑いは最も中心的な評価になる。疑いようもないことだ。たとえば、設定が斬新で、どれだけ展開が鋭く、オチが完璧だったとしても、誰一人笑わないコントは高く評価されない。これは極端な例だが、審査員はそういう会場のウケを基本的には無視出来ない。ある意味で「笑い(嗜好性)」は評価する上でバイアスになる。たとえば、自分の中で90点だったとしても、会場が異様にウケていたら自分の審査は見直されることになる。そして、それはある程度、肯定されることだと考える。これは1つの持論であるが、コントやネタを私はハイアート(芸術)ではない。笑いとはあくまでも大衆のものだと考える。

「笑い」は、時代を映す鏡だ。大衆に向けられた笑いは、大衆が求めたものの反映である。

談志が伝える通り、笑いとは常に高尚な特権階級や専門家(マニア)に求められるわけではなく、大衆に向けられるものだと考える。だからこそ「ウケ」は常に考慮されるべきである。しかし、大衆がすべてではない。審査員はそういう「笑い声」としてのウケ以外も拾わなければならない。だから多様な尺度を含めなければならないのではないだろうか。審査員はそれだけ複雑な知的作業が求められているのだ。

併せて考えたいのが、審査におけるバイアス問題だ。特に「審査員と素人」の乖離問題は賞レースが終われば必ず注目を集めるトピックだろう。注目度が高い審査はそれだけ審査員にとって大きな影響力と責任が与えられる。だからそこには当然、公正さが求められる。でもこの公正さは審査員と一般人ではそもそも引き受けるものが違うように思う。たとえば、「二人の掛け合いが見たい」という内的ルールは素人からしたらどうでもいいかもしれない。しかし、複数の審査員はそのような審査コメントを残している。なぜ、笑えるだけではだめなのだろうか?それは「お笑い」の豊かさを発展(維持)させるためだと考えられる。お笑いによる評価が仮に笑いの量だけなら、出場者は人間の生理的に起こりうる笑う反応を増やすネタ作りを特化するだろう。それは第一に先ほど伝えたような笑いが持つ含みを失わせることになる。次に、全出場者は笑いを取るために「同じような形式」を作るようになる。その結果、賞レースで披露されるネタはどれも一様になる。そうなってくると笑いは取れても、その大会全体は貧しくなるのではないだろうか。

素人にとってはそのような意識を持つ必要はない。実際、私の点数のつけ方も他の審査員を意識せず、付けてるため得点差が1位と最下位で大きく差がある。(なんと16点差だ)この得点差は他の審査員が高得点をつけても埋められない問題がある。そういう意味でも審査員には素人が求められない様々な制約を抱えてることになる。

ちなみに今大会の審査員の得点差は以下のようになる。

8点…飯塚

6点…じろう

5点…山内、秋山、小峠

飯塚さんが今回目立ったのも、この得点差が原因だと考えられる。逆に言えば、他の4人は得点差が少なすぎる問題もあるように見える。また、私は13組を全て一律に点数を示したが、決勝の3組の二本目は秋山さんを除き全員が3点差。(秋山さんは4点差である)その3組にそれぞれ同じ点数をつけた審査員は一人もいない。これは偶然、僅差だった可能性もあるが、審査員の立場としてちゃんと3組で差を設けること、大きな差を開けて審査の重みに偏りが生まれないことを意識していたように考える。

終わりに

今回、最も評価が分かれたネタは「ロングコートダディの2本目」「や団」「シティホテル3号室」である。審査員5人の内、5人とも総合順位と離れた原因は高く評価した人と低く評価した人がハッキリ分かれた結果、ちょうどその間になったということである。特にや団は決勝含めて1位を付けた審査員が5人中3人いて(ただし全員、同立1位)審査形式が違えば優勝は、や団だった可能性も十分にある。ただ、そういう結果論の話とは異なり「評価が分かれるネタ」は見方を変えると「新しい面白さを発見する」可能性が高いということに私は着目したい。審査員の目線に立つことで、自分の気づかなかった面白さに出会うかもしれない。各審査員、友達、SNSの誰かと比べてもその可能性は起こりうるだろう。また、私が提示したみたいに様々な尺度から見直してみると新たな発見に繋がることもあり得る。自分の体感や評価との差異の発見はそれだけ新たな可能性が開けている。

もしかしたら、このような審査は最終的に「好き嫌いだけで決まる」と相対主義的な発想になるかもしれない。しかし、評価が相対化されやすい時代においても満場一致の評価(面白い)というネタも現れる。だからこそ評価にはある程度の妥当性や洞察する意義も生まれるのだ。

ぼくたちはつねに誤る。だからそれを正す。そしてまた誤る。その連鎖が生きているということであり、つくるということであり、責任を取るということだ。

はじめに、〈訓練=反復〉する重要性を伝えた。しかし、それは訓練のためだけではない。反復して評価し直すこと、その過程はまさに「生きているということ」だと考える。

PS.ラブレターズ優勝おめでとうございます!!

詳細・データ

上記の審査に基づいた各コントの詳細は

こちらから確認してください。

また、審査員の点数や審査コメント

各審査員別のネタ順位なども掲載した。

※URLの有効切れの場合は

下記のアカウントにDMください。

【参考文献】

1.Tver

2.U-NEXT

3.『物語ジャンルにおける展開の構造を特徴づける因子の抽出』

4.『批評とはなにか』

5.『訂正可能性の哲学』

6.『僕がコントや演劇のために考えていること』