憂国忌の前に

図書館に行ったら三島の「潮騒」置いていた。まだ読んでいなかった。読んでみた。読みやすい。内容もある。しかし名作とも思えなかった。クライマックスの決死の水泳シーンの描写が薄い。画竜点睛を欠く。

視点としては大変鋭い。章立て表作っていないから本格的に論ずる気はないが、これは経済小説である。恋愛小説ではない。

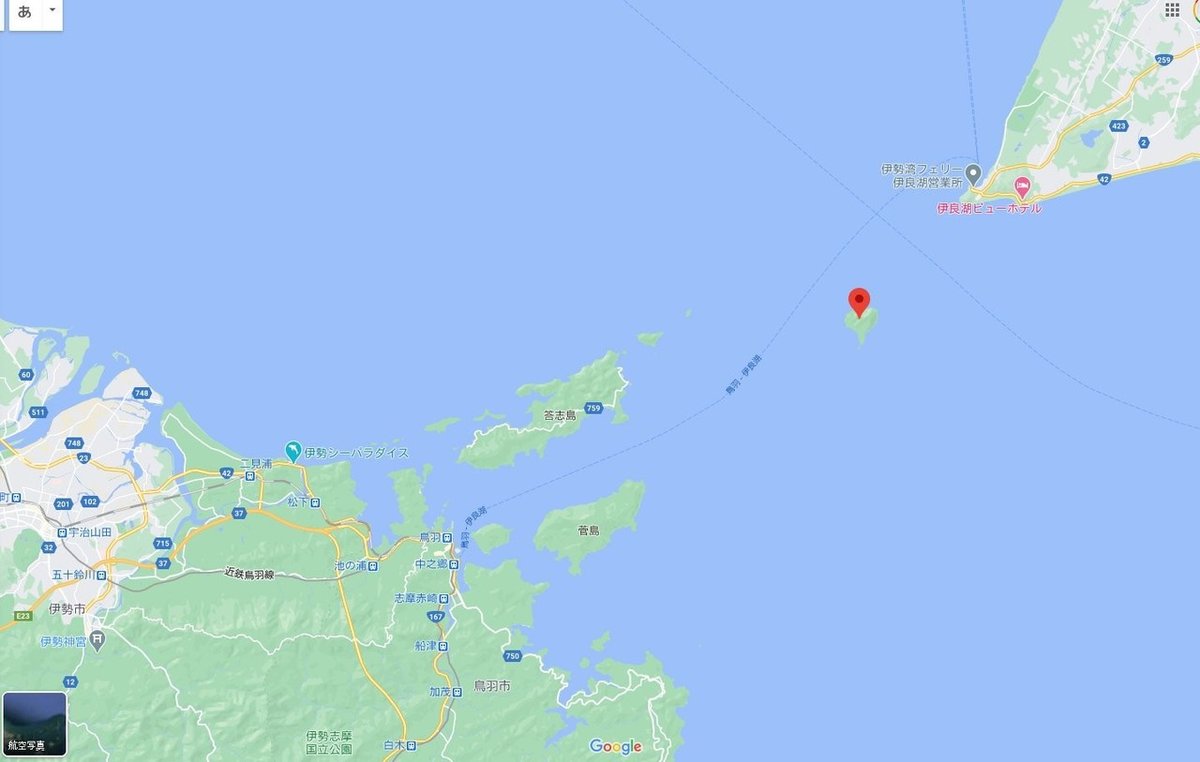

舞台は神島、伊良湖岬と伊勢の間にある。場所選びからして経済である。ここで描かれているのは、交易の成り立ちである。

伊勢と伊良湖は古くから海上交易をしてきた。富あるところに王権あり。小さな伊良湖岬にはだから、縄文遺跡もあれば古墳もある。対岸の伊勢の方には、特徴的な岩がある。

伊勢はなぜ神の土地なのか。なぜ神宮があるのか。神社はだいたい、市(いち)である。人々が定期的に集まり交易をしていた場所が神社になった。神社にならない場合には、適当にシメナワや鳥居たてて交易場所であるとアピールした。神社で乱交パーティーしていたのも、要は集客のためである。

伊良湖岬に漂着したヤシの実を柳田國男が発見し、黒潮の流れ、海上交易に思いを馳せ、やがてそれが詩になり、さらに歌になる。

だから主人公は沖縄で成果を上げる。成果を上げ戻ってきて初世と婚約する。新治と初世の交易のはじまりであり、当然二人は神社に参拝する。例えば村上春樹の作品では過去や地下に主人公がゆきまた戻ってくるように、本作では主人公は黒潮の原点に行きこの地に戻ってくるのである。

作中主人公新治の弟は関西に旅行し情報を仕入れてくる。灯台長の娘は東京の女子大に行く。この地は関西と関東の出会う場所、海の関が原なのである。違う文化圏との境界では交易が発生する。だから縄文時代から伊勢と伊良湖は交易を続けており、そのような国内交易の中心点を三島は舞台に選んだ。ため息が出るほどの慧眼だ。

この経済にたいする感覚の鋭さは、だがしかし、彼の寿命を縮めたと思われる。経済とは情報であり、実体はない。生産や消費は人間の肉体にかかわるが、交易は移動するだけだ。経済が発達するほど、生産でも消費でもない部分が増えてゆく。その増える部分の最大のものは貨幣である。貨幣は時間的、空間的差異の克服のために発明された。つまり、貨幣には時間も空間もない。空虚な存在である。

経済にたいして敏感な三島は、本人の美意識とは無関係に本質的には貨幣人間である。三島の家の隣には、ホリエモンやソロスの家が建ってる。ホリエモンやソロスを見て心地よくなる人はさほど居ないと思う。美的ではないから。

しかし同じくらい貨幣的人間である三島が、大変不幸にも美的教養を持ってしまった。生来自分の中に有るものではないが、優秀だから勉強して美を獲得してしまった。しかし、ソロス、ホリエモンを見ればわかるように、貨幣人間は元来アナーキーであり、国家や権威と親和的ではない。その権威には無論天皇も含まれる。

「豊饒の海」にあるように、三島にとって世界は究極的には空虚であり無である。貨幣人間は皆そうなる。その生来の空虚さと学習してきた美的世界の矛盾に耐えられなくなった彼は、やがて武士道で自己を華々しく装飾して命を断つ。なにかを得るための武士道ではなく、虚無を隠すための武士道である。

武士とは元来「自分で開墾した土地の相続権の確保の為に命を捨てる」存在である。一所懸命と言う。命の対価として地面がある。生命が現物と合体している。武士道は実体のかたまりだから、実体のない貨幣人間三島とは対極である。そして天皇は神社の神主の元締めである。日本における交易の元締めなのである。だから日本最初の紙幣「山田羽書」は、伊勢神宮の門前町の山田で発行された。天皇は貨幣人間三島とはカブる。遠祖に武士が居たとしても資質的にはさほど武士的ではない。彼の才能が最高に発露した場合には(将軍ではなく)天皇に取って代わる存在である。彼は封建的ではない。かつ深層では反天皇的である。

自分の貨幣的な部分を、言い換えれば空虚さを、自分で肯定出来ればよかったのに。それは日本への裏切であるし、天皇への裏切であっただろう。しかしそうすれば、自分を裏切る必要はなかっただろう。空虚の皇子とでも呼ぶべき一代の文才は、最大の空虚であった昭和天皇と直接戦うべきだったのだろう。

「私の文学は王朝文学を凌駕する。よって私が天皇になるべきである」。「英霊の声」や「絹と明察」でちょろちょろ出してはいたが、この本音を本人は最後まで明言できなかった。醜悪に思えたのだろう。恐怖もあったと思う。だが一旦書くとなれば、最終地点まで書くべきである。ジークフリートの如く炎を飛び越え、ジークフリートのごとく背後から刺されるべきである。

私見によれば漱石も、反天皇である。

しかし漱石は、そんな自分のことを自分で嫌いにはならなかった。漱石は貨幣人間ではなく、封建的人間として反天皇、反明治政府をしていたのだが、自分に自足していた。

今「草枕」の解析をやっているが、文才という意味では三島と同等、小説の上手さでは時代が後のぶんだけ三島のほうがはるかに技術が高い。だが漱石にある実体感がどうしても三島にない。今日インテリや保守派が盛んに三島を持ち上げているのは、その実感のなさ、実体のなさが自分たちの議論に便利だからであろう。貨幣人間は死後も貨幣のごとく世間に流通する。私には凄惨にさえ思えるのだが、冥府の本人がどう思っているかはわからない。

最後に漱石の「草枕」より抜粋する。

「木瓜(ボケ)は面白い花である。枝は頑固で、かつて曲った事がない。そんなら真直かと云うと、けっして真直でもない。ただ真直な短かい枝に、真直な短かい枝が、ある角度で衝突して、斜に構えつつ全体が出来上っている。そこへ、紅だか白だか要領を得ぬ花が安閑と咲く。柔かい葉さえちらちら着ける。評して見ると木瓜は花のうちで、愚かにして悟ったものであろう。世間には拙を守ると云う人がある。この人が来世に生れ変るときっと木瓜になる。余も木瓜になりたい」

これぞ大地と命を引き換える封建主義者である。そして三島は、来世に生まれ変わっても地に根を張る植物にはなれない。それを良いとも悪いとも言う気はないが。