「イワン・イリイチの死」解説【トルストイ】

「イワン・イリイチの死」はトルストイの短編の最高傑作と言われています。人間の死の瞬間を描いています。トルストイはもちろん死んだ経験ありません。死んだら書けませんから。つまり書いてあることは見てきたようなウソです。しかし文豪が大病の後に経験を生かして書いた以上、「全部ウソ」とは怖くて誰も突っ込めません。その上文豪ですので説得力があります。非常に強力な説得力です。

あらすじ Ver.1

控訴院判事イワン・イリイチが死んだ。彼は頭がよく、順調に出世街道を駆け上がる人物だった。収入を重視する俗物だった。打撲が元で内臓系の病気になり、苦痛にのたうちまわる。その中で自分の人生が虚飾だったことに気づく。そして最後の捜し物をする。

「私の人生は、なにもかも間違っていた、だがかまわない、なすべきことをすることはできる」

彼は息子と妻を哀れんでやり、そのことによって救われる。

「なんと簡単なことだろう。では、死は?死はどこだ?」

(以下引用)

彼は自分がかねてからなじんできた死の恐怖を探してみたが、見出だせなかった。死はどこにある?死とはなんだ?恐怖はまったくなかった。死がなかったからだ。死の代わりにひとつの光があった。

「つまりこれだったのだ!」突然彼は声に出して言った。「なんとよろこばしいことか!」彼にとってこのすべては一瞬の出来事だったが、この一瞬の意味はもはや変わることはなかった。周囲の人々にとっては、彼の苦しみはさらに二時間も続いた。(~中略~)「終わった!」誰かが彼の頭上で言った。彼はその言葉を聞き取り、胸の中で繰り返した。「死は終わった」彼は自分に言った。「もはや死はない」彼はひとつ息を吸い込み、吐く途中で止まったかと思うと、ぐっと身を伸ばして、そのまま死んだ。

(引用終、「イワン・イリイチの死」終わり)

死はない

この「死がない」という論法、ギリシャ哲学のエピクロスあたりが始まりのようでして、文学でちょくちょく見かけます。「死は感覚がなくなる。したがって死を知覚することはできない。知覚できない以上死はない」という論法です。評価は人の勝手ですが、私にはズルい論法に見えます。実際この作品でも、

「死は終わった」→「もはや死はない」→そのまま死んだ

どっちやねん。死は有るのか無いのか。死ぬ瞬間の知覚がないという話と、死の有無はまったく別の話です。誤魔化しています。

しかしそれでもこの作品が名作と言われるのは、死への希望をそれなりには表現できているからです。「恐怖はまったくなかった。死がなかったからだ。死の代わりにひとつの光があった」

読むと死の恐怖がそれなりに軽減する感じはします。しかしくどいようですが、作者本人が死を体験したわけではありません。必ず光があると断言する資格はトルストイには無いのです。死の淵を彷徨っている時に向こうに光が見える、という体験談は聞いたことはあります。しかしその人は生還したのですから、死の瞬間にそうなったわけではありません。臨死体験は臨死体験、死の体験は死の体験、両者は別物です。

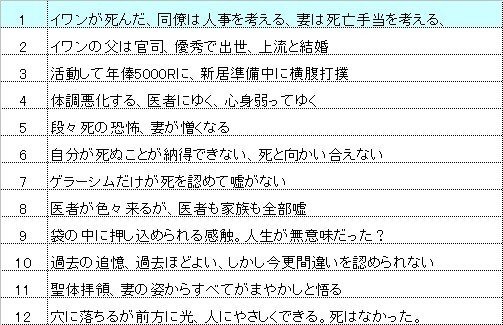

あらすじ Ver.2

より詳細なあらすじです。全体は12章に別れます。臨死体験を死の体験と言い張るために、トルストイは小説技術の粋を尽くして説得力を補強します。

第一章はイワンの死後の話で、ここだけ時系列倒置しています。第二章~第十二章までは、イワンの一生です。時系列に並べるなら、この後第一章が来ます。

1、判事たちが職場で会話していた。イワン・イリイチが死亡したとの新聞記事を見る。判事たちは自分の人事にどのように影響するか頭を巡らせる。同時に死んだのは他人であって自分ではないという喜びが沸き起こります。葬式に行ってみると、子供時代の当人そっくりの息子は悲しんでいますが、奥さんは平気そうです。関心は死亡手当に移っています。やたら家具類の多い部屋でレースを引っ掛けながら会話します。取り敢えず礼儀正しく対応します。長時間苦しんだと聞いて、ちょっと怖くなります。ゲラーシムという下男が「神様の思し召しだ。みんな同じところへゆくのだ」と快活に言います。判事はカードゲームをしに、葬式から引き上げます。

2、イワンの幼年時代から描写されます。優秀で俗物、上流の女性と結婚します

3、出世で思い通りにならずに不満がたまります。一念発起して就職活動、年俸5000ルーブルの良い地位を手に入れます。

喜んで新居の準備をしている時、誤って脇腹を強く打ってしまいます。しかし痛みは数日で引きます。

4、ところが痛みが段々悪化します。医者にゆくと、裁判中の被告のような扱いを受けます。天罰です。

5、死の恐怖が段々増えてゆきます。妻も俗物ですから夫のことを気遣えません。憎くなります。

6、理論的には自分は死ぬことは理解できています。しかし感情的に死が納得ゆきません。

7、台所番の下男、ゲラーシムだけが虚飾を廃して、イワンが死につつ有ることを認識しています。イワンは彼と居るときだけ精神が楽になります。

8、良い医者が次々と来診します。でもイワンは医者も家族も全部嘘だと認識しています。

9、苦しみの中で袋に押し込められるような感触を味わいます。自分の人生を振り返ります。山に登っていたつもりだったが、逆に下っていっていたのだと気づきます。

10、振り返れば過去ほど、幼年時代ほどよい思い出があります。自分の人生は間違っていたのか、しかし今更それは認められません。

11、妻の勧めで聖体拝領をします。日本で言えば末期の水です。妻の姿を見て、自分の人生全てがまやかしだったと悟ります。

12、最期の地獄の苦しみが始まります。穴におっこちる感覚です。でも落ちた前方にはなぜか光が見えました。

「私の人生は、なにもかも間違っていた・・(あらすじ1に接続します。【彼は自分がかねてからなじんできた死の恐怖を探してみたが・・・・】

(あらすじ Ver.2 終)

一義的な文章

「できるだけ多義的に書こうとした」文章が、文芸作品の基本です。作家ならチエホフ、太宰治、フィツジェラルドなどです。曖昧模糊として大変わかりにくい。

「できるだけ一義的に書こうとした」文章は、行政などで利用されます。法律用語もそうですが、「敵艦見ユトノ警報ニ接シ、連合艦隊ハ直チニ出撃」とかの軍事の文章もそうです。

トルストイは当時の作家としては珍しく、徹頭徹尾一義文章で書きます。明快です。誰にでもわかりやすいです。詩的な味わいはゼロではありませんが大変少ないです。そういう人でなければ「戦争と平和」は書けないからです。

ニュートラル主義

同時に、できるだけ文章をニュートラルにしようとします。戦況報告などはニュートラルでなければ使いものになりません。登場人物は一時的に激昂しても、全体としては平静な記述に落ち着きます。

これがドストエフスキーですと、年がら年中「異常な興奮状態にある」人物が登場します。いつも興奮ならば「異常」な状態ではなく、彼にとって正常な状態であるはずです。ただの個性であるはずです。でもそのシーンを盛り上げようとして「彼はその時異常な興奮状態にあり」とか書いてしまいます。不自然です。盛り上げようとする意図を読者に見透かされてしまうのです。

トルストイは逆です。盛り上げまいと意図的にしているのです。その意図も実はやっぱり読者に見透かされるのですが、キズは大幅に減少できます。だから体験していない死の瞬間も、それなりの説得力を持って描写できます。効果的なウソよりも、スキの少ないウソを狙うタイプです。

描写の的確さ?

トルストイは描写の王様と言われます。なにを書いても自然で納得のゆく表現が売りです。「森鴎外でも最高レベルの描写が、1ページに2回ある、それが数冊分続く」とまで言われます。おそらくやや過大評価です。

的確でわかりやすいのは事実ですが、見方を変えれば全て紋切り型です。読者にいちばん分かりやすい平易な表現をしているだけです。奇抜で詩的な箇所はほとんどありません。原因の一つは彼の宗教観、人生観です。

西洋社会では既にゲーテ(1749-)で、キリスト教的世界観に疑問が提出されています。ドストエフスキー(1821-)は一時そちらサイドにゆきましたが、最終的にキリスト教に戻ってゆきました。

トルストイ(1828-)はドストエフスキーより年下ですが、時代錯誤レベルで頭が古いです。ガチのクリスチャンです。作家は通常物凄く悩むものですが、トルストイは頭が古すぎて晩年になるまであまり悩めませんでした。迷ったり悩んだりできないほど、それほどの石頭なのです。

頭が固い→表現が紋切り型→勤勉さで押し切る芸風

と理解すればよいでしょう。そしてその勤勉さは尋常なレベルではありません。気が遠くなるほどの労働量です。一人人海戦術です。愚公が山を移すように、半日村が一日村になるように、無理を通して道理を引っ込ませ、誰も再現できないはずの死の瞬間がなぜか明快に描写されます。描写が説得力を持つまでに、全体構成を徹底的に磨き上げるのです。もとより読者の記憶に残る印象的で詩的なフレーズ、つまり将棋で言えば飛車角はありません。ニュートラル志向ですからそうなります。手元にあるのは安手の駒の歩と香車と桂馬だけです。しかし異常な研究量で鉄壁の布陣を築きあげます。

イワン生前の対句

第二章~第十二章がイワンの一生です。この中は対句で埋め尽くされています。虚飾の世俗世界と真実の生死の世界を対比させています。対句拾いは読み解きの基本ですが、途中放棄したくなるほどの凄まじい量です。

元気な時と病中の対句

元気な時、イワン一家は身なりの汚い連中を撃退してゆきます。家の品格を守るためです。

病気になり、イワン自信が便器の世話をしてもらう存在になります。排泄のたびに恥ずかしい思いをします。

元気な時、イワンは裁判に形式主義を持ち込みます。機械のように処理してゆきます。

病気になり、イワンは医者に機械的に処理されます。

元気な時、イワンはパーティーにケーキを調達し、大量に余らせて妻と喧嘩します。

病気になり、イワンが思い出すのは子供の頃の甘酸っぱいスモモの味です。

元気な時、イワンはハシゴから落ちそうになり間一髪でつかまって助かります。

病気になり、「私は最大の苦痛を目指し加速しながら落下してゆく石だ」と考えます

元気な時。イワンは待遇に不満を覚え、忽然と就職活動を開始します。

病気になり、全て間違っていたと自覚したイワンは「でも、なるべきことをすることは出来る」と考えます

最期の対句は、イワンの中のもっとも優れた資質、すなわち勇敢さ、行動への意思を表します。

つまりイワンは、よい状態に到達する資質はもとより備えていたが、世間の雰囲気に流されて虚飾にまみれてしまっていたのです。

次に病気中の対句

最初イワンは、理屈では理解できていても自分が死ぬことをどうしても納得できません。

のちにイワンは、ゲラーシムの言葉と態度で、自分の死を得心できます。

最初イワンは、子供のように泣きたく感じます。人に哀れんでもらいたくなります。

のちにイワンは、息子と妻を憐れみます。彼らを苦しみから救おうとします。

最初イワンは、夢で袋の中をもがき、下に落っこちた瞬間に目が覚めます。

のちにイワンは、自意識を捨て袋を落下し、ゆく先に光を見ます。落下ではなく上昇だったのです

ここまで対句を充実させると、なにはさておき十分優れた文芸作品になります。しかし、トルストイは世界文学史上トップクラスの存在です。このレベルでは終わりません。

死後と生前の対句

イワンの死後のシーンは時系列を倒置させて第一章に置かれています。

この第一章が、第二章~第十二章との対をなしています。つまりさきほどのイワンの一生の中の対句と、死後と生前の対句とで、対句を二層構造にしているのです。物凄い馬力です。

死後、同僚の判事たちはイワンの死による自分の人事異動の件で頭がいっぱいになります。

生前、イワンは人事に不満で就職活動をし、

病中、イワンは人が同僚に「ポストを明け渡す人」と見られて傷つきます。

死後、イワンの同僚はイワン宅でゲラーシムから「神様の思し召しでさあ」と聞きます。

病中、イワンの心の支えは死を直視する台所番ゲラーシムの世話です

病中、イワンは世話をしているゲラーシムを解放し、子供のように泣き出します

死後、葬儀に来た同僚は礼儀正しい振る舞いの為に十字を切ります

病中、イワンは宗教に心を惹かれる自分に気づいて慄然とします

死の直前、イワンは妻の説得により聖体拝領を受けつかの間の希望を持ちます

死後、同僚はイワンの死そっちのけでホイスト(カード遊び)に執心します。

生前、イワンはホイストに熱心です。

病中、イワンはホイストをしながら朦朧として間違え、衝撃を受けます。

死後、イワン宅の丸椅子はバネが壊れ、婦人は家具にレースを引っ掛け、葬儀の厳粛さは失われます

生前、イワンは新居のカーテンや家具の調達に没頭します

病中、イワンは家具調達で命を失ったことに気付き呆然とします

死後、未亡人の関心事が墓地の値段や死亡手当の増額のみです

生前、イワンは自分の年俸3500ルーブルに不満を持ちます

生前、年俸5000ルーブルを確保しますが、500ルーブル程度の不足を感じます

死後、未亡人から最期の苦しみを聞いたピョートルはぞっとします

病中、イワンは3日間苦しみに泣きわめきます

死の直前、イワンは一瞬の悟りの後、2時間苦しみます

死後、娘は厳しい顔をして立ち、息子は泣きはらした目をしています。

病中、娘は婚約を報告して「もうじき解放してやる」とイワンにイヤミを言われます

病中、息子が泣きはらしているのを見て哀れに思います。

ほかにもあるのと思いますが、見つけられたのはこれだけです。もしかすると、生前の対句と、死後と生前の対句には、対句同士でなにやら関係を作っているのかもしれません。しかし私の脳味噌の許容量超えましたので解析はここまでとします。

前述のようにトルストイの描写は全て紋切り型で平凡なのですが、解析するとその理由がはっきりわかります。これほど対句を充実させるのであれば、素材は平凡でシンプルなものでないと、複雑になりすぎて組み立て不能だからです。

アルバム

死後と生前の対句の中で、一つだけ例外みつけました。

死後と生前の対句は「死後1~2回、生前2回」のペースですが、そこだけ「死後1回、生前1回」です。

死後、未亡人はテーブルに並んでいたアルバムを隅っこに片付けながら会話をします。

生前、イワンはテーブルの表面に引っ掻いた傷を発見します。原因はアルバムの表面のブロンズ飾りの端がめくれているせいでした。彼はアルバムを手に取り、ページのちぎれや写真のひっくり返りを丁寧に修復します。

これだけ1回づつの登場です。もしかしてトルストイが間違っただけなのかもしれませんが、ここだけとってつけたような不自然な描写です。超人的に勤勉な石頭おじさんが、一瞬だけ感傷的になったのだと思います。刻苦勉励対句を充実させて、生死の問題にグイグイ食い込み、最期に「人生は一冊のアルバム」、あんたは流行歌の作詞家ですか。

そこがトルストイの甘さでもありますが、魅力でもあるところだろうと思います。

「イワン・イリイチの死」を原作にした映画が、黒澤明の「生きる」です。駄作です。面白くありません。撮影は凄いです。DVDで早送りで見るのがおすすめです。「ゴンドラの歌」、もう少し上手く歌えないものでしょうか。でも黒澤のトルストイの名作に挑む姿勢は凄いですね。