「戦争と平和」あらすじ解説・5【トルストイ】

前回はこちら

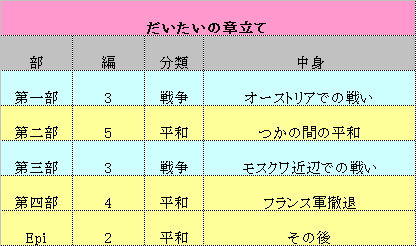

構造整理

だいたい「戦争」と「平和」は交互に出現します。

全体は大きく対を作っていますが、面倒なことに各部の編数が相違します。ですので、

「第一部の第三編が、第二部の第三編と対応する」とはいきません。

「第一部の第三編が、第二部の第五編と対応する」のが正解です。

しかし章立はそれだけでは割り切れません。

第一部:三編

第二部:五編

第三部:三編

第四部:四編

エピローグ:二編

の構造なのですが、エピローグ第二編は哲学開陳スペースです。となると物語としてのラストはエピローグ第一編となります。エピローグ第一編を第四部にドッキングさせると、

となって、非常に整合が取れる。ではなぜエピローグとして独立させているか。あるいは三編と五編を交互に使っているか。その意図は結論をくらますためです。事情有って全体結論を分かりにくくしているのです。各部末尾の対句を見て考えてゆきます。

各部末尾の対

第一部の終わり近辺で、主人公アンドレイ公爵は負傷し転倒します。空が見えます。作中最も有名な「アウステルリッツの青い空」です。アンドレイは捕虜になります。

対応するのは第二部の終わり、ピエールは、略奪婚(いわば捕虜)されそうになったナターシャを励ましてから外に出ます。すると夜の空に「1811年の大彗星」がかかっています。ピエールの爽快な気分に天が反映したかのようです。

実際に第二部を読んでこのシーンに行き当たると、壮大さに驚愕します。自分の居る部屋の天井突き破って天空に大彗星が見えます。こういうところは歴史に残る名作です。しかしここだけ読んでも見えません。彗星を見るためには、戦闘シーンが一つもないダラダラ続く第二部を完読しなければいけません。それはお勧めしません。戦闘シーン中心の読書を数回こなした後でしたらお止めしませんが。

実際に「戦争と平和」全編読むと、ドナウの橋から見る夕日も、ロシア全軍の「ウラー」の轟きも、雪の中の橇の御伽の時間も、全て体験できます。読書ではなく体験です。並の旅行では追いつかないほどの体験です。ですから歴史上有数の作品とされているのです。

話戻って、第三部ラストも対になっています。第三部ラストでモスクワに居たピエールは、侵入してきたナポレオン軍に捉えられて捕虜になります。またアンドレイ公爵はボロジノで負傷して光熱にうなされ、幻覚を見ます。針のようなもので頭の上に建物が築き上げられている幻覚です。建物は上へと延びてゆきます。アウステルリッツで見た空に、アンドレイの魂は自力で到達しようとしているのです。第一部~第三部末尾全て「捕虜」「天空」が共通しています。対句は文芸の基本ですが、壮大な規模の対句ですね。

これらに対応するのが、エピローグ第一編末尾です。物語の終わり部分です。

ピエールとニコライ(善良ロストフ家、アンドレイ妹と結婚)は議論をします。ピエールが社会変革を求めるのに対して、ニコライは怒り、それが皇帝に背くものであるなら僕の騎兵で征伐してやると言います。悪いことにその議論をニコーレンカ(亡きアンドレイ公爵の遺児)に聞かれてしまいます。その後ニコーレンカは自分の部屋で夢を見ます。ここが超大作「戦争と平和」最終結論です。

夢の中でニコーレンカはピエールおじさんと大軍を率いています。空いっぱいの斜めの白い糸(つまり彗星ですね)に導かれ進むのですが、恐いニコライおじさんが立ちふさがります。振り返るとピエールおじさんのかわりに亡父アンドレイ公爵が居ます。なにか力を失った気がして目が覚めます。

ニコーレンカは泣き出します。そして考えます。「ピエールおじさんが素晴らしいひとだ。お父さんは?そうだ僕はお父さんさえ満足することをしてみせる」

「戦争と平和」のストーリー部分はここで終わります。あっけない終わり方で意味不明です。第一部、第二部、第三部の対応部分と比較して、はじめて意味が取れます。「空を見る」共通は見つけやすいですが、それ以外は非常に難解です。ニコーレンカは将来どんなことを成し遂げるのか、以下考察してみます。

最終結論

1-3、「アウステルリッツの青い空」のシーンでアンドレイ公爵はロシア司令官クトゥーゾフのピンチを救います。崩壊する司令部を守るため、とっさに旗を掲げながら敵の弾幕の中に前進、盾になってクトゥーゾフを安全にします。アンドレイ自身は負傷します。ここでアンドレイが英雄的献身をしなかったら、おそらくクトゥーゾフはその場で戦死していました。ということはボロジノでの引き分けもなく、ロシアはより窮地に陥っていました。アンドレイの一瞬の機転を利かせたな頑張りがロシアに多大な貢献をしたのです。それはアンドレイが勇敢であり、かつ全体の局面を見渡せる軍事的見識を持っていたからです。

2-5ではアンドレイの友人だが彼ほど優れていないピエールが、しかし、アンドレイの活動を受け継ぎます。略奪婚、つまり捕虜になりかけて自殺未遂をした女性を励ますだけなのですが、ピエールも勇敢ですし、全体を見渡せています。

そして3-3ではさらにピエールは成長します。モスクワに入城したフランス兵の横暴から女性を身をもって守ります。より軍事的、より過激な活動ができるようになります。

一方のアンドレイも病床でアウステルリッツの空を自力で再現すべく、透明な針で建物を作る幻覚を見ます。

そして、最終結論に到達します。Epi-1ではピエールは更に成長して、社会全体を改善する活動を開始しています。それはアンドレイ公爵が改革官僚スペランスキーと取り組んでいた法典編纂の、宗教バージョンとも言える活動です。

そのピエールと一緒に軍隊を率いることを夢想するのですから、ニコーレンカはピエールを経由して最終的にアンドレイ的な活動をするはずです。「空を見る」のです。しかし軍事ではありません、ニコライおじさんが邪魔をしますから。

となると成人したニコーレンカが取り組むのは社会改革です。おそらくスペランスキーが評価した亡父アンドレイ公爵の農奴解放を、全国レベルで実施します。農奴とはすなわち捕虜のように自由を奪われた状態ですから。そしてそれがだいたいナポレオン戦争の50年後、トルストイが「戦争と平和」を書いた時点での現代史となります。

1806:作中人物ニコーレンカ誕生

1812:ナポレオンのロシア戦役

1820:ニコーレンカ決意(ニコーレンカ14歳)

1861:ロシア帝国農奴解放(ニコーレンカ55歳)

1865:「戦争と平和」掲載開始

つまり、大作「戦争と平和」の最大の主題は、戦争でも平和でもなく、農奴解放なのです。アンドレイもピエールも捕虜になり、特にピエールは長期間捉えられ、同じ捕虜の兵隊から人生の指針を与えられます。「捉えられて、自由がない状態」を最大の問題にしていたのは明らかです。それを解決するのは、成長したニコーレンカです。

父のアンドレイと仕事をしていたスペランスキーは通貨発行問題にも着手しようとしていたのですが、ナポレオン戦役で流れてしまいました。無論本作では全く触れられていません。トルストイの経済理解力から考えて、ニコーレンカは経済問題を考えられません。そしてニコーレンカに解放された農奴は都市に流れ込み、プロレタリアートとなって革命の戦力として蓄積されてゆきます。革命後ソヴィエトは市場の力を発揮させない政治体制、計画経済になりやがて貧困化していきましたが、本作は相当悪影響を与えていると思います。

ニコーレンカの農奴解放は、身分格差を無くしますので、最終的にはツァーリ否定にまでゆきつきます。そのことをトルストイは予測しています。作中の皇帝アレクサンドル二世は、あまり中身のない困った人です。でもあからさまに表現するわけにいきませんから、この部分をエピローグ第一部として本編の外に置いたものと思われます。

次回に続きます