未来のお米について考える座談会(富山県立中央農業高等学校)

本座談会のテーマ|農業高校の学生と考えるお米の価値

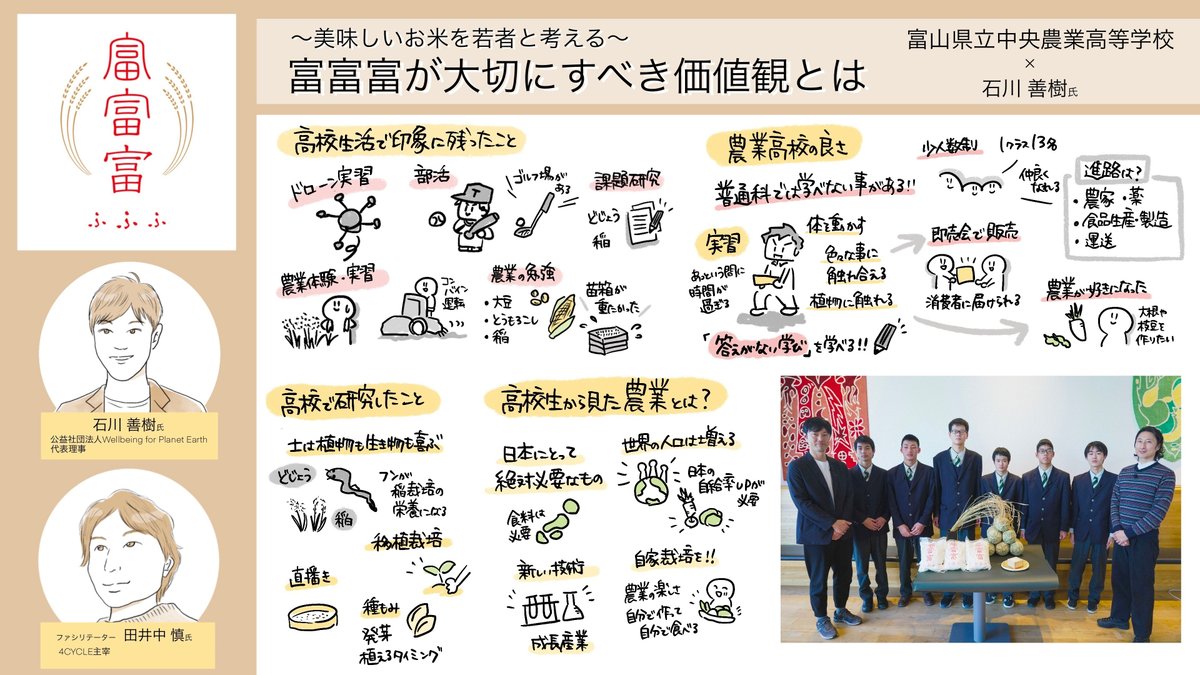

今回は、富山県の農業高校に通う6人の高校生に「農業」や「富富富」について語ってもらった。

田井中:皆さんこんにちは。

今日は「富富富」というお米のブランドについて考える座談会をやろうと思っています。

ただ、「富富富」だけに限らず、皆さんの富山に対する想いや、今まで高校で学んできたこと、これからの農業について考えていることも聞けたらなと思っています。

よろしくお願いします。

◆パネラー紹介

topic1|農業高校ってどんな場所?〜普通科にはない農業に関わる実習〜

田井中:自分で通ってみて、「農業高校ってこんなとこだぞ」ってありますか?

村上:(農業高校は)自然に触れられる、でも肉体労働的な側面も多かったですね。

池田:座学は50分でも結構長いなって思ったんですけど、実習は肉体労働を2時間やっても、あっという間に終わってしまうくらい楽しいです。

田井中:なにか印象に残った実習はありますか?

村上:ドローンの操作ですね。

田井中:お〜、今時ですね。

操作失敗して落としたりしてませんか?(笑)

村上:操作をミスって、墜落しかけました。(笑)

西野:私は、作物科学コースに所属していまして、基本的には「稲」について学んでおりました。

田井中:「稲」について学んだことは、何か特別な品種ですか?

それとも、品種にこだわらず「稲」について全般的に学んだってことですか?

西野:「てんたかく」とか「コシヒカリ」とか、そんな色々な米の品種を栽培しました。

田井中:それを実際に農業高校の製品として売ることもあるんですか?

西野:即売会という形で販売してます。

田井中:実際に、地域の人が高校に来て買いに来てくださるということですか?

西野:あー、そんな感じです。

田井中:嬉しいですね!

topic2|学生であり研究者?新しい栽培方法の研究

島田:「課題研究」を2年生から始めたんですけど、僕は「ドジョウ米」というのを研究していました。

ドジョウと稲を同時に栽培するのですが、農薬を使ってないので環境にもいいですし、食べる側も安心できることが面白いなと思い研究しました。

石川:田んぼにドジョウを放って、(ドジョウが排出する)おしっことかうんちとかが肥料になって米もうまく育つってことですか?

島田:ドジョウを養殖する圃場と、稲を栽培する場所を分けています。

ドジョウの圃場と栽培所を繋ぐ水路を通じて、ドジョウのフンが流れてくる。

今回の研究では、ドジョウのフンが稲の栽培圃場の栄養となっていることが確認できました。

田井中:分けて育てることで、循環が生まれるってことですね。

これは皆さんで同じ研究をやったんですか?

それとも、ひとりひとりテーマは別なんですか?

斉藤:「ドジョウ班」と「乾田直播班」に分かれて別々に研究をしていました。

「乾田直播」では、「移植栽培」と違い、種籾をそのまま播種していくので、田植機といった機械を入れる必要がないんです。

その分、省力化できて機械などにお金がかからないというメリットがあります。

山田:乾田直播では、種籾を直接土に撒きます。

平らな土に撒くのではなくて「V字溝」といって種を土の深くまで落としてから蒔く。

それがとても興味深いなと思いました。

田井中:やっぱり深く刺すってことは重要なんですか?

山田:そうですね。種籾を鳥に食べられないような工夫であったり、発芽した時に芽が張りやすくするためであったり…そんな意味があると思います。

田井中:こうやって話を聞くと、農業に関しては研究者みたいなことをやってきている感じなんですね。

topic3|農業ってなんだ?学んできた学生からみる農業

田井中:皆さんから見て、農業って何ですか?

僕は全く農業をやったことがない。

せいぜい、観葉植物に水をやるくらいなんですけど。(笑)

池田くんにとって農業とは?

池田:やっぱり、農業は日本にとって大切なことだと思いますね。

今、農業人口が少なくなってきてますけど、農作物を育てる人がいなくなったら食べるものがなくなってしまうので、絶対に必要な分野だと思います。

山田:そうですね、私は農業は「革命」だと思っています。

どんどん技術が進んでいって、今まで労力がかかっていたところが最先端の技術によって、改善されてきているので、農業はすごいなと思います。

田井中:新しい技術がどんどん生まれてくる。

成長産業だってことですかね。

topic4|綺麗、輝いている、減農薬なのに、、、

富富富を初めて食べた時の印象

田井中:皆さんは富富富ってお米を知ってますか?食べたことある人は?

(一同挙手)

それはそうですよね!

皆さん、今日のためにいきなり慌てて食べたとか、そういうことじゃないですよね?(笑)

初めて食べた時のことを覚えてますか?

山田:私は初めて「富富富」を食べたとき、粒が一番しっかりしていると感じました。

例えば、「コシヒカリ」とか「てんたかく」とか米の種類は色々あるんですけど、富富富の方が形や粒がしっかりしている。

西野:やっぱ、「富富富」は綺麗だなと思いましたね。

田井中:綺麗だと思った?

西野:輝いてました!

食べた時もおいしいなと思って、「富富富」って農薬の使用回数も決まってて、その中でよくこんなにも美しい米を作れるなって思いましたね。

田井中:技術を知ってるからゆえに「こんなすごいのが作れるんだ」って感心したということですね。

島田:「富富富」っていう名前のインパクトの強さが印象に残っていて、さっき西野くんも言ってたのですが、「減農薬で作ったのにこれだけできるんだな」って。

農業の進歩を感じましたね。

田井中:さっき山田くんが農業って革命だっておっしゃってましたけど、割と「富富富」も革命に近いのかもしれないですね。

僕なんかどっちかっておいしくいただくだけの人なんで。(笑)

斎藤:「富富富」って冷めても美味しいと言われているのですが、おにぎりにしてどこでも持って行って食べられるっていうのは便利かなと思いました。

田井中:さっき西野くんが「富富富」を初めて見たとき「すごく綺麗だな」って言ってましたけど、お米のどういうところを見て、綺麗かどうか分かるんですか?

西野:やっぱ、光沢ですかね。光ってみるというかそのまま輝いてるように感じて。今回もそうですね、輝いて見える。

池田:「コシヒカリ」と比べて「富富富」の方が甘みと粘り気が強くて、「この米もいいな美味しいな」って思いました。

田井中:農業を学んできた皆さんから、これから「富富富」を食べる人たちに向けて、「こういう風に味わってほしい」といったPRをしてもらえませんか?

山田:僕は、お米が持つ本来の味を確かめて欲しいので、純粋に梅干しや塩むすびとかそういった味付けで食べてほしいですね。

西野:「富富富」は冷めても美味しいってことを実感してほしいので、朝におにぎりを作って、お昼ご飯として食べてほしいなと思ってます。

池田:炊き方によって米の味って変わってくると思うんですよ。

水の量を少なめとか、多めとかにして、自分で試行錯誤を重ねて、一番おいしい炊き方を探してもらえればいいんじゃないかなって思います。

田井中:ちなみに池田くんおすすめの炊き具合は?

池田:米のモチモチ感を上げるために、気持ち水少なめぐらいがオススメですね。

島田:中学生の人は、ぜひ富山県立中央農業高校に来て、農業について学んでもらいたい。

農業を勉強したら、(農業への)見方がだいぶ変わると思うので。

農業高校に来る前と実際に勉強した後で、どれぐらいお米への見方が変わるのかみたいなことをやってもらえたらなって思いますね。

石川:「農業高校に来て欲しいんだ」っていうのは、やっぱすごい重要なことだと思いました。

農業って生きるのに必要なことで、それがないと未来の生活もなくなるのに、僕たちはあまりにも基本的で大事なことをあまりにも知らずに日々生きてるじゃないですか。

特にお米なんて、食べる機会が多い食べ物のひとつですし、それだけ毎日触れているのに、そこから多くのことを感じ取らずにいるのはちょっともったいないなと思って…。

topic5|座談会を得て感じたこと〜エンディング〜

村上:自分たちのしていることを話すことができたので、良い経験になったと思います。

斉藤:「富富富」について沢山PRできたり、農業高校のこともPRできたりしたので、それが一番良かったかなと思いました。

西野:10年後には「富富富」が流通してると思ってるのですが、その未来がもっと楽しみになってきました。

田井中:多分、同世代の人たちより、(農業高校の)皆さんの方がお米の良さや地域の物の良さを分かっているはずなので、新しい友達ができたら是非勧めてください。

石川:今日皆さんと一緒に「富富富」のおにぎりを食べながらお話してきたのは、思い出になりました。

貴重な時間をありがとうございました。