第九に寄す

おお友よ、このような音色ではない!

そうではなく、もっと心地よく、

正しく、喜びにあふれた音を!

ベートーヴェンの交響曲のフルートパート、オクターブ上げるか上げないかという疑問についてTwitterで訊ねてみたところ、大半の方がオリジナルで演奏するとコメントいただきました。

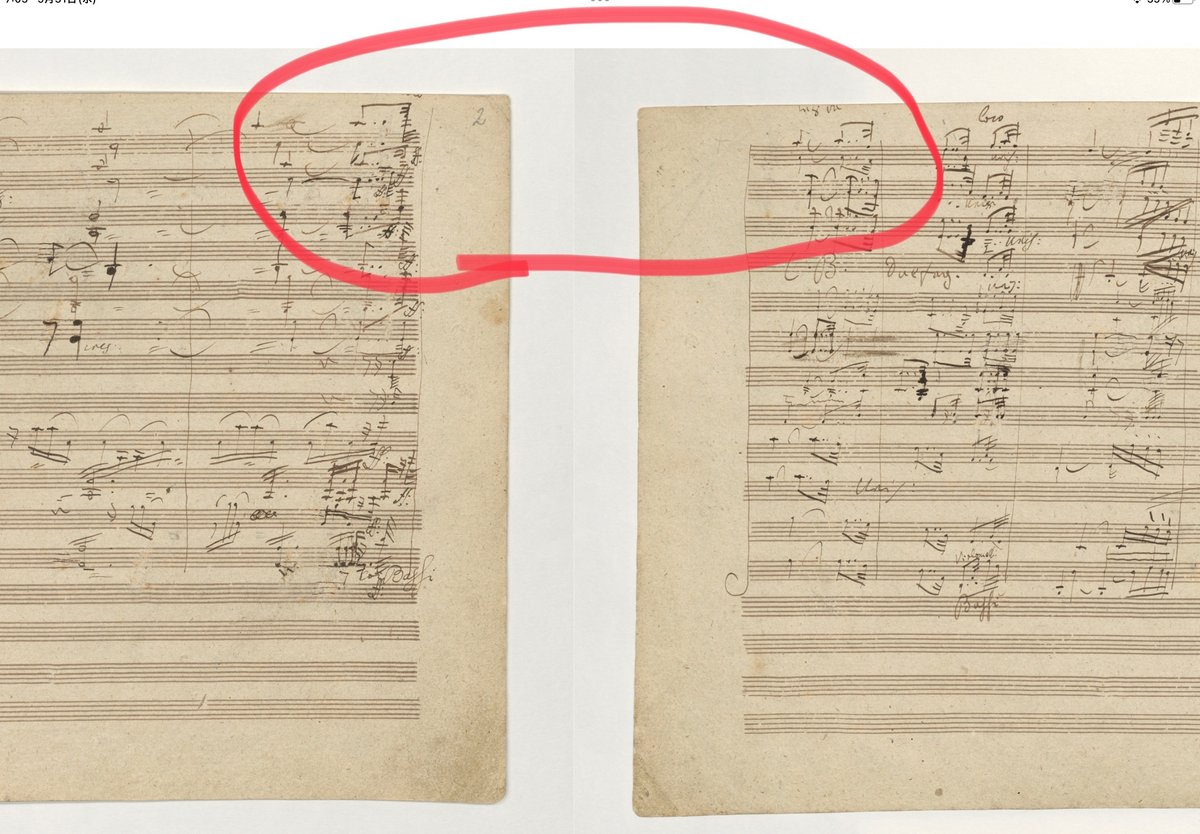

僕はプロの日本人オケマンの中で、最もベートーヴェンの第九を演奏したことがないという自覚があります。青マルはオクターブ上げるとして、皆様は赤マルはオクターブ上げますか?オリジナルで吹きますか? pic.twitter.com/MPXjQBDHUh

— 笛僧🇨🇿佐藤直紀 (@fuesou) May 29, 2023

正解が無い問いではありますが、元来ひねくれ者の私はここで敢えて「オクターブを上げた方が良い」という立場から根拠を書いてみようと思います。

音の小さいフルートの一本がオクターブを上げようが上げなかろうが、音楽的にそれほど大した影響はないでしょう。ほとんど重箱の隅をつつくような話になるかと思いますが、暇を持て余している方の時間潰しになれば幸いです。

違和感

フルーティストの違和感は、冒頭の数小節で起こります。

初めの主題には、壮大な交響曲全体を構成する最も重要な部分動機が含まれます。

これは32分音符が複付点音符に4度下降するという単純なものです。こんなにシンプルな動機から、1時間も上演時間のかかる大作かつ傑作を産み出した楽聖ベートーヴェンの凄さに震えます。

しかし、これはまた別の話。下の楽譜の赤枠で囲まれた箇所を見ると、他の楽器がおしなべて4度下降する中、フルートはなぜか5度上行しています。

4オクターブ目のDは、現代の楽器でも演奏することが難しいので、ここは不自然な動機の上行もいた仕方ないと諦め先へと進みます。

ちなみにベートーヴェンの自筆譜を見ると、意外と自然に見えることにも留意が必要でしょう。難聴が進んでいたベートーヴェンの頭の中で鳴っていた音楽は、実際に楽譜を浄書して演奏する際フルートパートで感じる違和感とは別世界に存在していたようです。

違和感の増大

第2楽章に入ると、違和感はさらに大きくなります。

次の旋律を演奏して、赤マルで囲まれた箇所に違和感を感じないフルート奏者がいるでしょうか。

練習記号Aの第5小節目では、フルートの高音シ♭がオクターブ下げられています。練習記号Aからヴァイオリンと同じ旋律を1オクターブ上でユニゾンで演奏していますが、高音シ♭だけオクターブが低くなっており、続くラに7度も跳躍する不自然な音形となっています。

さらに次の箇所は、ベートーベンがフルートパートの高いシ♭を意図的に下げていたと考えることができるでしょう。

第2楽章の第335小節では、第1フルートだけでなく第2フルートパートまで不自然な音形となっています。

当時の円錐管のフルートの最高音域は、現代のフルートほど鋭い響きを持っておらず、個々の楽器の音色として旋律を作るよりも木管楽器全体の響きとしてベートーヴェンの頭の中で鳴っていた。そのため、フルートパートのオクターブを下げても、旋律的な違和感は感じられなかった、と仮定できるかもしれません。実家にモダン楽器でこの曲を演奏する際にも、柔らかい音色で高音域を演奏するとよく調和した響きが生まれます。

旋律の自然さを考えれば、フルートパートの高音シはオクターブ上で演奏されるべきでしょう。自筆譜を見る限り、ベートーヴェンの頭の中の理想の音楽もそのように記譜されていることを感じ取ることができます。

しかし、当時の楽器の制約から仕方なくオクターブを下げたような事情がありそうです。

新しく開発された高音域が出せる楽器の音色を、当時すでに難聴に陥っていたベートーヴェンは聴いたことがなかったために採用しなかった、という可能性も考えられます。

もしかすると彼が若かりし頃に、意地悪なフルーティストに、「こんな音域出ないわ、楽器の事勉強して出直してこいや」と言われ、後年までその事を引きずっていたという可能性もあるのかも!と余計な妄想をしまうくらい、この旋律には不自然さが感じられます。

確信

最終楽章では、思わずベートーヴェンのオーケストレーションを疑ってしまうような違和感のあるフレーズが出現します。旋律的な自然さを追求するなら、シをオクターブ上げる、もしくはそのフレーズ全ての音をオクターブ下げたほうが合理的で自然です。加えて、他のパートを見れば、シだけ下げる事の不自然さが際立ちます。

私はここに、旋律的な合理性は一切見出せず、単純に高音シを楽器上の制約から下げたと考える理由になると考えています。自筆譜を見ると、この箇所だけ加筆されています。

上げるべきか、オリジナルのままで演奏すべきか

オクターブを上げて演奏するか、もしくはベートーヴェンの書いたオリジナルのままで演奏すべきかという問いに正解はありません。

ベートーヴェンの書いた音符が全てであり、奏者の一任で変えるべきではないという解釈もまた正しいと思います。

個人的な見解では、どちらでも良いと思います。

オクターブを上げてもオリジナルのままでも、「第九」の持つ音楽的な力が揺らぐことはそもそも無いでしょう。むしろその程度で変質してしまう音楽内容なら、他にまず改善しなければならない問題があると思います。

「誰彼に云々言われたからオリジナルで演奏する、もしくはオクターブを上げる」という考え方もあります。しかし自分自身で音楽を解釈することなく、他人の褌で相撲を取るような音楽に対するアプローチは、演奏に携わるものとして留意しておく必要があるでしょう。

指揮者に訊ねればこうしてください、と明快な回答を得られるでしょうが、プロのオーケストラの場合、各奏者に判断が委ねられていることが多いと思われます。

第九を演奏するたびに、自身でスコアを読み、どう演奏すべきか考えあれこれ試行錯誤することが、演奏家の音楽に対する真摯な姿勢だと思います。

もっと心地よく、正しい音で、喜びにあふれた音をさらに探求するために、私の京都芸大時代の師匠、大嶋義実先生の次のような言葉をあえて借り、この文を終わりにします。

すべての画一的な価値観のなかに押し込めてしまおうとする現代社会の濁流に唯一抗うことができるのは、わたしたち音楽にたずさわるものをはじめとする表現者なのかもしれない。(中略)文学であれ、音楽であれ、生みの親を離れたところで自律する作品は、どう誤読されようとも、それを受け取った者のなかで息づく。