ちっちゃな王子さま(超意訳版『星の王子さま』) vol.3

Ⅴ

ぼくは毎日新しく、王子さまの星のこと、旅立ったときのこと、そして王子さまの旅のことなんかを知っていった。王子さまがぐるぐると考えているのにあわせて、ぼくの頭の中でもだんだんとあいまいだったイメージが鮮やかになっていったんだ。

3日目にぼくが知ったことは、「バオバブの恐ろしさ」についてだ。きっかけはやっぱり、ヒツジの話だった。ちっちゃな王子さまは、真剣に思いなやんだ表情で、いきなりぼくにこうたずねたんだ。

「ヒツジが、小さな木を食べちゃう、ってほんとうのことなの?」

「ああ、本当だよ」

「よかった! それはうれしいなぁ!」

どうしてヒツジが小さな木を食べることがそんなにうれしいのか、ぼくにはさっぱりわからなかった。

「ってことは、バオバブも食べる、ってことでしょ?」

バオバブだって?

ぼくは、バオバブは小さな木なんかじゃない、教会の建物とおんなじくらいバカでかい木で、たとえゾウの群れをまるごと一個つれてきたって、バオバブ一本さえ平らげられやしないだろう、と教えてやった。

王子さまは、可笑しそうに笑った。「ゾウの群れまるごと一個」ってのがおもしろかったみたいだ。

「あっははは! ボクの星じゃ、そんなの、上にどんどん乗っけてかなくっちゃ」

それから、訳知り顔でこんなふうに答えたんだ。

「バオバブだってね、おっきくなる前の、はじめはちっちゃいんだよ」

「そりゃあ、たしかにそうだけど。でもどうしてヒツジに、ちっちゃなバオバブを食べさせたいんだい?」

「そんなの……わかるでしょ?」

王子さまは、当たり前じゃないか、とばかりにそう言っただけだったから、ぼくはずいぶんがんばって、その理由について頭をひねんなくちゃならなかった。

つまりは、こういうことだった。

ちっちゃな王子さまの星には、ほかのどんな星でもそうであるように、「いい草」と「悪い草」があった。ということは、いい草になるいい種と、悪い草になる悪い種があったわけだ。ところが、種ってのは目には見えない。種は、目を覚ます気になるまで、土の中でひそかに眠っている……それから、うーん、と伸びをして、はじめはおずおずと、うっとりするほどきれいな、あどけない芽を、太陽に向かって伸ばす。

それが赤カブやバラの新芽だったのなら、伸びるままにさせておけばいい。でももしそれが「悪い草」だったなら、そうだと気がついた矢先に、すぐに引き抜かなくちゃいけない。

ちっちゃな王子さまの星には、おそろしい種があった……そう、それがバオバブの種だったんだ。星の土の中には、バオバブがはびこってしまっていた。バオバブってのは、対応するのが遅すぎると、もう、どうやっても引き抜けなくなっちゃうものなんだ。それは星中に広がって、あらゆる場所をふさいでしまう。星の奥に根っこをぐさりと突き刺してしまうんだ。もし、星が小さすぎたら。そしてバオバブが大きすぎたら。その星は、破裂しちゃうかも知れない。

「これはね、規則正しさの問題なんだ」

あとになって、王子さまはそう言った。

「朝、身支度がすんだら、星の身支度をしなくちゃならないんだ。バオバブは、小さいときはバラの木にそっくりだから、見分けがつくようになったら直ちに引き抜こうって、自分にしっかりと言い聞かせておくんだ。それはめんどくさい仕事ではあるけど、すごく簡単なことなんだよ」

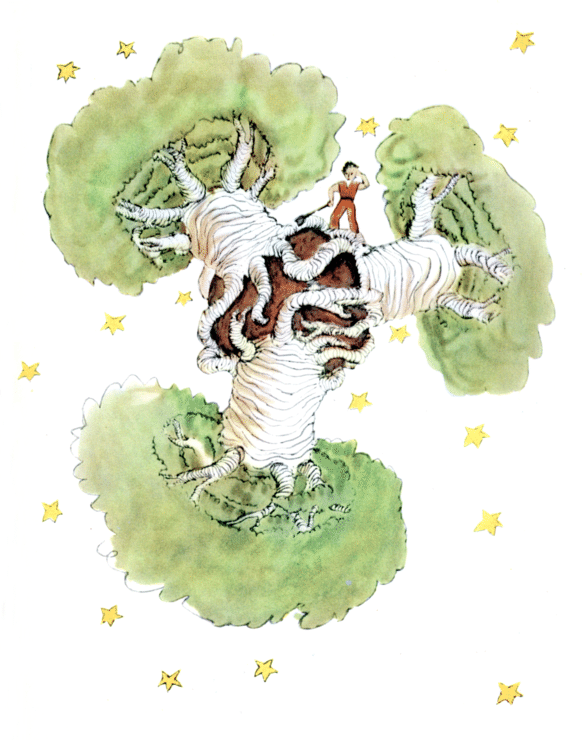

そしてある日、王子さまはぼくにこう勧めたんだ。ぼくの故郷のこどもたちがこのことをしっかりと頭に入れておけるように、がんばって立派な絵をひとつ描きあげてみない?って。

「いつか旅に出たときに、役に立つかもしれないからね」

王子さまはそう言った。

「ときには、後に残しておいたってそれほど問題じゃない仕事もあるだろう。でも、バオバブに関してだけは、後回しにすることはいつもおそろしい災難を招くんだ。ボクはね、ひとりのなまけ者が住んでいる星を知っている。その人は三つの小さなバオバブの木をそのまんまにしてたんだけど……」

王子さまの勧めに応じて、ぼくは必死でその星の絵を描いた。

ぼくはね、お説教じみたことを口にするのは好きじゃない。だけど、バオバブの危険はほとんど知られていないし、もし道に迷って小さな星にたどり着いた人がいたりしたら、その危険はしゃれにならないものになるから、一度っきりの例外として、言っておこうと思う。

「こどもたち! バオバブに気をつけなさい!」

ぼくもみんなも知らないでいた、すぐすれすれのところにある危険をみんなに警告するために、ぼくはずいぶんと苦労してこの絵を描きあげたんだ。この教訓には、それだけの価値はあると思ってるよ。

君たちはたぶん、ふしぎに思っているだろうね。

「どうしてこの本の中で、このバオバブの絵だけがやたらと立派なんだろう?」って。

答えは簡単だ。ほかのだって立派に描こうと思ったけど、できなかったんだ。

なにせ、バオバブを描いているときは、なんとかしてみんなにちゃんと伝えなくちゃって、必死だったからね。

Ⅵ

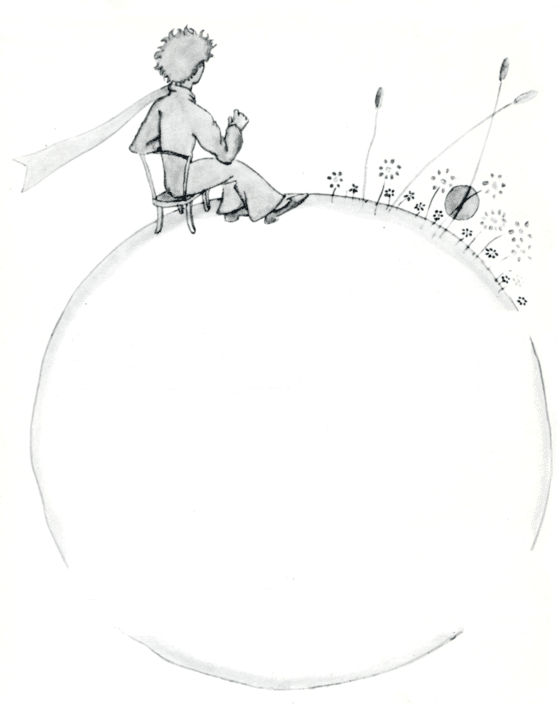

ねぇ、王子さま。

ぼくはちょっとずつ、君のささやかではかなげな人生のこと、わかっていったんだよ。 長いこと君は、しずんでいく夕陽の優しさに、さびしい気分をまぎらわしていたんだね。

ぼくがそのことについてはっきりと知ったのは、四日目の朝、君がこう言ったときだった。

「ボクね、夕陽がしずむのを見るのがとっても好きなんだ。そうだ、ねぇ、夕陽を見に行こうよ」

「……じゃあ、待たなくっちゃ」

「待つ、って何を?」

「夕陽だよ。夕陽を待つのさ」

君は、はじめ、きょとんとした顔になって、それから急に笑い出したんだ。そしてこう言った。

「ボクんちにいるときみたいに考えちゃったよ!」

そうなんだ。みんなも知っての通り、お日さまは、アメリカで空のてっぺんにあるとき、フランスではしずんでるよね。アメリカから一分でフランスに飛んでいければ、すぐに夕陽を見ることができるってわけ。残念ながら、一分で行くにはフランスは遠すぎるけど。

でも君のちっちゃな星の上では、ほんのちょっとイスを引くだけでいい。たったそれだけで、君が望むかぎり何度でも夕陽を見ることができるんだよね。

「ある日なんかね、四三回も夕陽を見ちゃったんだ!」

それから君は、こうつぶやいた。

「ねぇ……すごくすごくかなしい時って、夕陽が恋しくなるものだよね……」

「じゃあ、その日は四三回分もかなしかったのかい?」

王子さまは、答えなかったんだ。

いいなと思ったら応援しよう!