ちっちゃな王子さま(超意訳版『星の王子さま』) vol.2

Ⅲ

その子がいったいどこからやってきたのかを知るためには、ずいぶんと長い時間がかかった。この王子さまときたら、ぼくにはやたらとたくさん質問をするくせに、ぼくからの質問はぜんぜん聞いちゃいなかったんだ。だけどそれでも、ふいにこぼれた言葉のかけらをつなぎ合わせて、少しずつ少しずつ、すべてのことが明らかになっていった。

たとえば、初めてぼくの飛行機を見たとき(飛行機の絵を描くのはやめておくよ。ぼくにはちょっとむずかしすぎる)、王子さまはこう質問してきた。

「あそこにあるモノはなに?」

「モノとか言うなよ。あれは空を飛ぶんだぞ。『飛行機』だよ。ぼくの飛行機」

ぼくは内心ちょっと得意げに、自分が〝空を飛べるんだ〟ってことを教えてやった。

「うそっ? 君は空から落っこちて来たの?」

「ああ」と、ぼくはうなずいた。

「あはは! おっかしいね!」

感心すると思ったのに、王子さまは、可愛らしいはじけるような声で大笑いしたんだ。その甲高い声にぼくはいらいらした。あのな、笑いごとじゃないんだぞ!

すると、王子さまはこんなことを言ったんだ。

「そっかぁ、君も空から来たんだねぇ。君が来たのはどの星から?」

ぼくは、ハッとなった。秘密につつまれていた王子さまの存在に、さっと光が射したような気がしたんだ。

「つまり君は、ほかの星から来たんだね?」

ぼくは急いで質問したけど、やっぱり王子さまは答えなかった。まるで聞こえてない様子で、ただぼくの飛行機を見ながら、静かに首を横にふっている。

「ま、こんなので来たってことは、それほど遠くから来たわけじゃないのは確かだろうね……」

それきり王子さまは、自分の世界に入っちゃったみたいだった。長いことだまったあと、ポケットからぼくが描いたヒツジを取り出して、それを大事そうにみつめていた。

考えてもみてよ。ちらりと見えた『ほかの星』とかいう話が、どれだけぼくの好奇心を刺激したことか! ぼくはもちろん、そのことについてもっとくわしく知ろうとしたよ。

「ねぇぼうや、君はどこから来たの? 君の言う、『ボクんち』ってのはいったいどこで、ぼくのヒツジをどこに連れて行くんだい?」

王子さまは考え込むようにちょっとだまった後、こう言った。

「君がさ、ヒツジといっしょに、箱もくれてよかったよ。おかげで夜には、これを家として使えるもんね」

「え? ああ、そうだね、……そうだ、君がいい子にしてくれたら、昼間にヒツジをつないでおくためのロープと杭も描いてあげるよ」

ところがぼくのその提案は、王子さまのご機嫌をそこねてしまったようだった。

「つないでおく? 君っておかしなことを言うね!」

「だって、つないでおかなかったらどっか遠くに行っちゃうだろ?」

ぼくの言葉を聞いて、この子はまた、はじけるように笑った。

「いったいどこに行っちゃうっていうのさ?」

「どこにでも、だよ。たとえばほら、まっすぐ前とか……」

するとちっちゃな王子さまは、急に思いつめた顔になってつぶやいたんだ。

「遠くになんて行けるもんか。ボクんちはほんとのほんとのほんとに、ちっちゃいんだから!」

それからちょっとさみしそうに、つけ加えた。

「まっすぐ前にすすんだって、遠くになんて、ぜんぜん、行けやしないんだ……」

Ⅳ

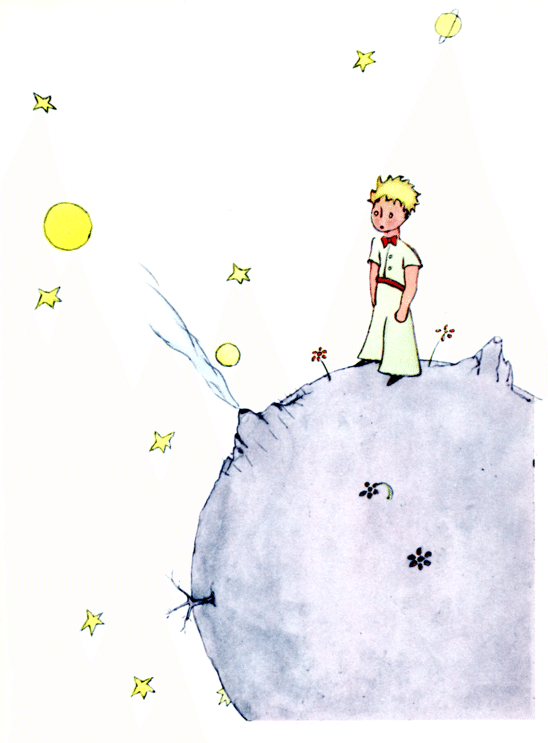

こんなふうにしてぼくが知っていったことの中にもうひとつ、すごく重要なことがあった。それは王子さまが生まれた星が、ふつうの家ひとつぶんよりも大きいかどうか、ってくらいの大きさしかないってことだ。

まぁ、考えてみたらそれは、そんなにおどろくことじゃないのかもしれない。みんなも知ってるだろうけど、地球とか木星とか火星、それに金星みたいにちゃんと名前がある星以外にも、どんな高性能な望遠鏡でもはっきりとは見えないくらいちっちゃなちっちゃな星々が、宇宙には無数にあるわけだから。天文学者はそういう星を見つけると、番号で名前をつけるんだ。たとえば〈小惑星3251番〉とかね。

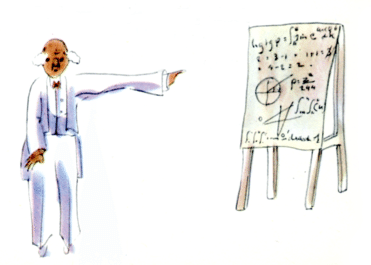

ぼくはある確信をもって、ちっちゃな王子さまがやってきた星は〈小惑星B-612〉じゃないかと推測してる。この小惑星は、1909年にトルコの天文学者がたった一回だけ、望遠鏡で見つけた星なんだ。その天文学者は、天文学の国際学会で自分の発見について堂々と発表してみせた。ところが人々は「着ている服がふさわしくない」という理由で、だれも彼のことを信用しなかった。ま、大人たちってのはそんなものだよね。

トルコの独裁者が国民にむかって「ヨーロッパ風の格好をしない者は死刑にする」という決まりをつくったことは、まあ、〈小惑星B-612〉にとっては良かったのかもしれないな。おかげでその天文学者が1920年にもう一度発表したときには、ヨーロッパ風のとびきり立派な服を着ていた。するとたちまち、世界中の人が彼の意見を支持したんだから。

ぼくがわざわざこんなふうに、小惑星B-612の番号まで持ち出してくわしく話しているのは、実は、大人たちのためなんだよね。ほら、大人たちって、数字が大好きだから。

たとえばぼくが、新しい友達のことを話そうとするだろ? そんなとき、大人って決して肝心なことは聞きやしないんだ。「その子の声はどんな感じ?」「好きな遊びはなに?」「その子ってさ、虫採りをしたりするの?」とかそういうの、絶対に聞かない。

聞くのは「その子は何歳?」「兄弟は何人?」「体重は何キロ?」「お父さんの収入はいくら?」とか、そんなのばっかり。そんで、それだけ聞いてその子のことを知った気になっちゃうんだ。

君がさ、大人たちにこう言ったとしよう。

「ぼくね、すごくきれいな家を見たんだ。バラ色のレンガでできてて、窓辺にはゼラニウムが咲いてて、屋根にはハトが止まってる。それから……」

でも彼らは、きっとその家のことをうまく想像できないんだ。

だから君は、こう言わなくちゃいけない。

「1億円の家を見たよ」

すると大人はこう叫ぶんだ。

「なんてすてきな家なんだ!」

だからもし、王子さまのことを話すときに「王子さまはとてもすてきで、可愛らしく微笑んでて、ヒツジをほしがっていた。それが、ちっちゃな王子さまがたしかにいたっていう証なんだ」なんてふうに話したりしたら、大人たちは大げさに肩をすくめて、ぼくらをこども扱いするにちがいない。でも、「王子さまが来た星は、小惑星B-612なんだ」って言えば、大人は疑問なんてすっかり忘れて、納得したつもりになるんだ。大人なんてそんなもん。悪く思っちゃいけないよ。こどもたちは、大人に対してとても寛大になってあげないといけないんだ。

でもさ、本当にだいじなことがなんなのかわかってるぼくたちには、数字なんてどうだっていいでしょ? ホントはさ、ぼくはこの物語をおとぎ話みたいにはじめたかったんだ。

「むかしむかし、あるところに、自分自身よりもほんの少しだけ大きな星に住んでる、ちっちゃな王子さまがいました。王子さまはともだちをほしがって……」

ほら、だいじなことがよくわかってる人にとってはこっちの方がずっと本物らしいよね。

ぼくはこの本を、あんまり軽々しく読んでほしくないんだ。この思い出を話すことは、ぼくにとってはとてもつらいことだから。

6年前、あの子はぼくのヒツジといっしょに行ってしまった。ぼくが今ここでそのことを描こうとしてるのは、決してわすれないため。ともだちをわすれてしまうなんて、哀しいから。だれもがともだちをもってるわけじゃない。それに、ぼくもいつか数字にしか興味がない大人になってしまうかもしれない。だからこそ、ぼくは絵の具箱と色えんぴつを買ったんだ。6歳のときに描いたボアの内側と外側以来、ずっと絵を描こうともしなかったぼくが、この歳になってもう一度絵を描こうというのは、それはそれはたいへんなことだったけど。

ぼくだって、もちろんあの子の絵を、できるだけ本物に似せて描きたいとは思ってるよ。でもうまくいく自信はまったくない。たまたまひとつうまく描けたとしても、ほかのはぜんぜん似てなかったりする。大きさも変だったりする。ちっちゃな王子さまが大きすぎたり、小さすぎたり。服の色ひとつを決めるのにも迷っちゃうし、よかったり悪かったり、ああしたりこうしたり、ぜんぶが手探りだ。すっごくだいじな、細かいところさえ間違えちゃうかもしれない。

でも、どうか許してほしいんだ。あの子はなにひとつ、手がかりになるようなものを残していかなかったんだから。ひょっとするとあの子はぼくのことを、自分と同じようなものだと思っていたのかもしれない。でも、残念ながらぼくには箱の中のヒツジを見ることはできないんだよ。ぼくも少しだけ、大人みたいになっちゃってるんだ。歳を、とりすぎちゃったんだよ。

いいなと思ったら応援しよう!