ちっちゃな王子さま(超意訳版『星の王子さま』) vol.1

レオン・ウェルトにささげる

この本は、ひとりの大人にささげるよ。

こどものみんなには、そのことをゆるしてほしいんだ。これにはちゃんとした理由があるんだから。

まず、その人はぼくの世界でいちばんの親友だ。それから、その人は大人だけど、こどものための本だってちゃんとわかる人だ。そして、いちばん大事なもうひとつの理由は、彼が今、戦争まっただ中のフランスにいて、飢えと、寒さに苦しんでいるってこと。彼をなぐさめてあげなくちゃいけないんだ。

もしそれでも納得いかないって言うなら、ぼくはこの本を「昔はこどもだった大人」にささげることにするよ。実は、大人はみんな、はじめはこどもだったんだぜ。それを覚えている大人は、ぜんぜんいないんだけどね。 つまり、こう書きかえたらいいよね。

ちっちゃなこどもだったころの、

レオン・ウェルトにささげる

Ⅰ

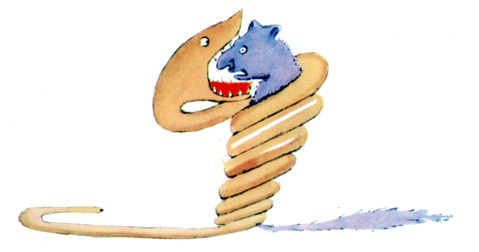

今も忘れられないその絵を見たのは、ぼくが6歳のときだった。獣を丸のみにした、巨大なヘビを描いた絵。『真実の話』というタイトルの、ジャングルでの冒険について書かれた本の中に、その絵はあった。

その絵を見ながら書いたものが、これ。

本にはこう書かれていた。

「ジャングルにすむボアという種類の大蛇は、獲物をかまずに丸のみにする。それからなんと、半年ものあいだ動かずに、獲物を消化するためのねむりにつく。」

それを読んだぼくは、ジャングルでの冒険を思いうかべた。そして、色えんぴつで、ぼくにとってはじめての絵を完成させたんだ。それはぼくの「作品第一号」になった。

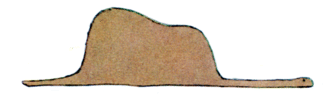

これがその絵だ。

ぼくはこの傑作を大人たちに見せて、こうたずねた。

「この絵、こわいでしょ」

だけど大人たちの答えは、

「ぼうしなんかの、どこがこわいんだ?」

もちろんぼくの絵は、ぼうしなんかじゃない。まさに今、のみこんだゾウを消化している最中のボアだ。

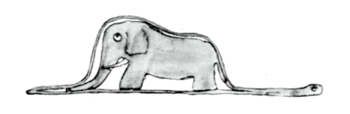

しょうがないから、大人たちにもわかるように、ぼくはボアの《内側》をつけくわえた。大人ってのは物わかりがよくなくて、いつもいちいち説明してあげなくちゃいけないんだ。

そうしてできた「作品第二号」がこれ。

これを見た大人たちは、ボアの内側だの外側だの、そんなことはどうでもいい。もっとちゃんと、地理とか歴史とか国語とか算数とか、そういうものに興味をもつようにしなさい、とぼくに言い聞かせてきた。

まあつまりこれが、6歳のぼくが絵描きという素晴らしい職業をめざすのを、すっかりあきらめちゃった理由ってわけ。作品第一号と第二号がぜんぜんまったくわかってもらえなかったから、いやになっちゃったんだ。大人たちってのは自分では何にもわかんなくて、こどもはなんでもいちいち説明してあげなくちゃいけないから、くたびれちゃうんだよね。

そういうことでぼくは、ちがう職業を選ばなくちゃいけなくなったから、飛行機のパイロットになった。世界中、あちこちを飛び回ることになったんだ。

あ、そうそう、たしかに「地理」はぼくの役に立ったよ。地理をちゃんと勉強したおかげで、ぼくは空から中国とアリゾナをひとめで見分けることができたからね。夜中に道に迷ったときなんかは、それがすごく役に立ったんだ。

そういうわけで、ぼくはそれからいろんな「ふつうのマジメな大人たち」とつきあっていくことになった。山ほどの大人たちのなかで生きていくようになったし、彼らのくらしをとても身近なところから見ることもあった。だけどそれでも、ぼくが大人に対して思っていたことは、そんなに変わらなかった。

ちょっとは物わかりがよさそうな大人を見かけると、ぼくはいつも実験をした。いつでも持ち歩いていたぼくの「作品第一号」を見せたんだ。その人が本当に物わかりのいい人なのかどうか、確かめてみたかったからね。

でも、答えはいつもこう。

「それは、ぼうしだね」

そんなことだから、ぼくはもう、ボアの話も、ジャングルでの冒険の話も、星の話もしなくなっちゃったんだ。周りのみんなのレベルに、合わせてあげたってこと。ぼくがトランプ遊びやら、ゴルフやら、政治やら、ネクタイなんかの話をすると、真面目な大人たちは、おお、こいつは物わかりのいいやつだ、なんて思って、満足したもんさ。

Ⅱ

そんなふうにして、本当のことを話せる相手がひとりもいないままで、ぼくはひとりで生きてきたんだ。6年前に、サハラ砂漠のど真ん中に不時着するまでは。

どうやら、エンジンのどこかがイカレちゃったみたいだった。機内には整備士も乗客もいなくて、ぼく一人っきりだったから、むずかしい修理をたったひとりでやってのけなきゃなんなかった。その事故は、ぼくにとって生きるか死ぬかの問題だったんだ。なにせそのときのぼくはせいぜい、一週間分の飲み水しか持っていなかったんだから。

不時着して最初の夜、人里から何千キロもはなれた砂の上でねむりにつくとき、ぼくは大海原のど真ん中に浮かぶいかだの上の遭難者よりももっと孤独だった。

だから、そのときにぼくがどんなにおどろいたか、君には想像もできないだろうな。

うっすらと夜が明けはじめたころ、ぼくは、ふしぎなふしぎな、ちっちゃな声に起こされたんだ。

「もしもし……あのね、ボクにヒツジを描いておくれよ!」

「へっ?」

「ほらボクにさ、ヒツジを描いてほしいんだよ」

ぼくは、雷に打たれたように飛び起きた。

何度も目をこすって、目の前によーく目をこらしてみた。

そして見たんだ。

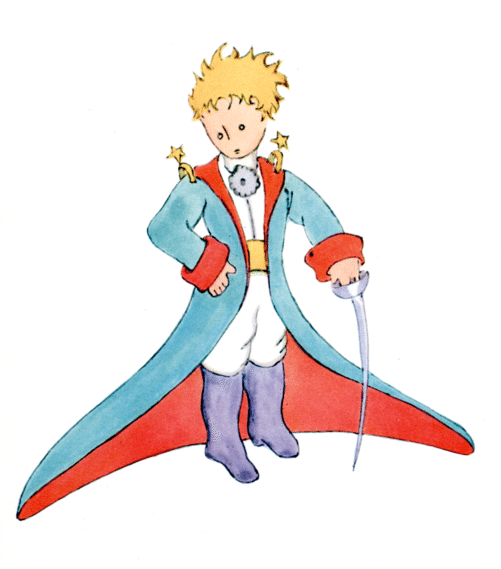

ひどく真剣な顔をした、ものすごく風変わりな男の子を。

これは、あとからぼくが描いた絵のなかでも、いっちばんよくできたものだ。だけど、もちろんぼくの絵なんかじゃ、モデルのすばらしさには遠くおよばない。でもそれはぼくのせいじゃないよ。大人たちのせいで、6歳のときに絵描きになるのをあきらめちゃったぼくは、ボアの内側と外側以外、ほとんど絵ってものを描いてこなかったんだからさ。

まあ、それはともかく、ぼくは目をまん丸にして彼を見つめた。

思い出してもごらんよ。ぼくは、あらゆる人が住んでいるところから数千キロもはなれたところにいたんだぜ。それなのにその子は、取り乱しているようにも、つかれているようにも、おなかがすいているようにも、のどがかわいているようにも、こわがっているようにも、見えなかった。

「人里から遠くはなれた砂漠の真ん中で途方にくれているこども」なんていう雰囲気は、まったく感じられなかったんだ。

やっと声が出せるようになったころ、ぼくはこう言った。

「いや、だけど……いったい、君、ここで何してるんだい?」

すると、その子はそれがとても大切なことのように、そっとくり返したんだ。

「ヒツジを、描いてほしいの」

あんまりにふしぎなことがあると、人は思わず従ってしまうものらしい。自分でもむちゃくちゃだと思うけど、人里から遠くはなれて命の危険にさらされながら、ぼくは思わずポケットから紙とペンを取り出していたんだ。

ところがそのときになって、自分が今まで地理や歴史や国語や算数なんかの勉強ばっかりしてきたってことを思い出し、ぼくはちょっと不機嫌になって男の子に、「ぼくは絵の描き方なんて知らないんだよ」って言った。

ところが、彼はこう言ったんだ。

「そんなのなんでもないよ。いいからボクに、ヒツジを描いてよ」

そう言われてもぼくはヒツジの絵だなんて描いたこともない。だからしょうがないから、ぼくが書けるたった二つの絵のうちのひとつ、ボアの外側の絵を描いてやったんだ。そしたら男の子がこんなことを言ったから、ぼくはびっくり仰天してしまった。

「ちがうちがうよ! ぼくは大きなヘビのなかのゾウなんてほしくないよ! 大きなヘビはすっごくおっかないし、ゾウはすごくかさばるんだ。あのね、ボクんちはとってもちっちゃいんだからね。ボクがほしいのは、ヒツジなんだ」

だからぼくは描いてみた。

その子はそれを真剣にみつめて、こう言った。

「これじゃダメだよ! これはもう病気になってるじゃない。別のにしてよ」

ぼくはまた描いた。

男の子はしょうがないなぁ、とばかりに苦笑いして言った。

「あのね、みてごらんよこの角。これはふつうのヒツジじゃなくて牡ヒツジだよ。ボクはメスのヒツジがほしいの」

ぼくはさらにもう一度書き直した。

だけどそれも前のふたつのように、受け入れてはもらえなかった。

「これはちょっと歳をとりすぎだな。ボクはね、長生きするヒツジがいい」

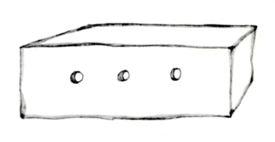

さっさとエンジンの修理に取りかかりたかったぼくは、とうとう我慢できなくなって、こんなのをなぐり書きして、ほうり投げたんだ。

「ほら、箱だよ。君がほしがってるヒツジは、中に入ってる」

ところがおどろいたことに、若き審査員さまはそれを見てぱっと顔をかがやかせたんだ。

「これだ! ボクがほしかったのはこういうのだよ! ねえねえ、このヒツジ、草をいっぱい食べると思う?」

「どうして?」

「だってさ、ボクんちは本当にちっちゃいから……」

「きっと大丈夫だよ。ぼくがあげたヒツジは、本当にとってもちっちゃいからね」

男の子はじっと絵を見つめた。

「そんなにはちっちゃくはないな……。あ、ねちゃったよ、ほら」

こういうふうにして、ぼくは〝ちっちゃな王子さま〟と、出会ったんだ。

いいなと思ったら応援しよう!