長残光ディスプレイ

インターネット黎明のころ、パソコン通信のBBSへの書き込みした方からその当時どんな雰囲気だったかを聞きます

hard(257/457) 93/09/19 20:42 やった~

3rep 810B

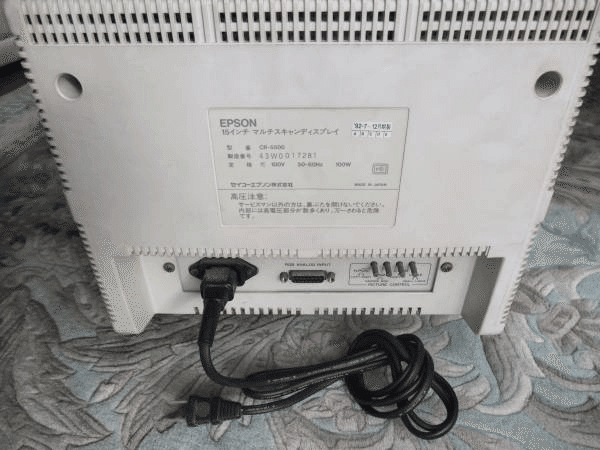

先週買ったEPSONのモニタCR-5500がきた~

長残光の24K/31Kモニタが欲しいと思ってたのでちょうど良かったのでありました。

でも、きてからいろんな事が分かってうれしい(悲しい)のでありました。

・ノングレア処理がかけてある(しらんかった)

・31K/24Kでは、水平振幅をいっぱいにするとちょうど68とぴったり(うれしい)

・31KHzのモードでも15KHzのようにラスタの横線が見える(うれしい)

・新品の保証書がついてきた[買ったのは中古](うれしい)

・15KHzは横にビヨーンとのびてみれたもんじゃない(かなしい)

・24Kの1024×848モードがまともに使える(うれしい)

・普通にEDを使ってる時にカーソルの後ろに緑の後がのこる。ゲームでも同様(かなしい)

うう、長残光/短残光のデュアル残光ディスプレイが出来てくれたらいいのに...

おおよそは満足

ディスプレイがLCDやOLEDになる前はブラウン管のディスプレイが使われていて、ブラウン管の種類に長残光タイプというものがあったようです。探さないといけないほどレアなものだったのでしょうか。

長残光というのは、昔のレーダー表示やオシロスコープ表示向けのブラウン管の種類で、画面の一度光った部分が少しゆっくり暗くなっていくようにつくられているもの。長残光ブラウン管で光る点をゆっくり動かすと、明るい点の後ろに徐々に暗くなっていく線がついていくような表示になる。

長残光ブラウン管をつかったディスプレイがEPSONの製品にあり、しかもマルチスキャンディスプレイということもあって、CR-5500という型番を知ってから電気街の中古店に行く機会があるときには探すようになっているところ、ついに見付けて届いた後の書き込み。

マルチスキャンディスプレイということで、SHARPのX68000用に使おうと思って探していたもので、X68000は画面モード・解像度の種類が当時としてはめずらしくたくさんあり、表示モードに対応するため対応する純正マルチスキャンディスプレイがSHARPから販売されている。X68000はそのころのテレビと同等の解像度が表示できる水平同期周波数15KHzに対応しつつ、高精細な表示の場合には水平同期周波数24KHzと31KHzの出力が出来るようになっている。

表示ドット数が多い画面モードで使用する場合、通常は31KHz出力での768x512ピクセル出力が使われるところ、少し隠されたような設定にて24KHz出力でインターレースを使うことで1024x848ピクセル出力に対応している。8x16ドットフォントであれば128文字 53行の表示が出来るわけで、かなり捗る!と思って画面モードを変更するものの、インターレースというのは1/60秒で表示される1フレームを通常表示→0.5ピクセル下にずらして表示→通常表示というような表示のため、1フレームで表示されるのは1024x424ピクセル。文字なんかの1ドットの横線なんかは1/30秒に1回だけ表示されるようになってしまうため、通常のディスプレイではチラチラしてしまって長時間使っていると目がキツイ。テレビなどでインターレース表示でもそんなに気にならないのは、表示される映像が横ライン単位での上下ではあまり変化のない画像・映像が多いためで、1ドットの線幅のフォントや、横のライン単位で色変化が激しいような画像を表示しつづけて使い続けるような用途にはあわない。こうして、こういう表示もできるのかと高解像度表示を一度試したら満足してノンインターレースの31KHz出力 768x512ピクセル表示に戻るというのが通常の流れ。

そこで出てくるのが長残光ディスプレイ。一度光った部分はゆっくり暗くなっていくため、インターレース表示してもちらつきがかなり抑えられる。ディスプレイが届いてからは高解像度の表示で便利なテキスト編集などに大きく役立ってくれた。

書き込み時にあげられていたメリット・デメリットについて、使い続けた感じでは以下の通り。

・ノングレア処理がかけてある

ノングレア処理がかかっている方が反射を抑えられるため、文書やソースコードを編集する場合には便利。

・31K/24Kでは、水平振幅をいっぱいにすると68とぴったり

標準設定では左右が狭まった表示に。EPSONなので、PC-9801シリーズの表示やVGA表示にあわせてあるよう。調整することによってX68000で問題なく使用可能。

・31KHzのモードでも15KHzのようにラスタの横線が見える

SHARPから発売されていた純正15インチのマルチスキャンディスプレイでは、31KHzの表示の時に白い四角を表示すると左右だけでなく上下も繋がったような表示になる。電子ビームのフォーカスやシャドーマスクのドットピッチの違いか、CR-5500の場合は白い四角の表示は1ライン毎に細い横線が入ったようになっていてクッキリハッキリで文字表示を主として使う場合に好みの表示に。

・新品の保証書がついてきた

長く使っていてもしっかり表示しつづけてくれていて、保証書のお世話になることはなかった。

・15KHzは横にビヨーンとのびてみれたもんじゃない

15KHzの表示では水平振幅の調整では対応できないほど横に画像が伸びて、中央部分なら表示はわかるけれど実際には使えない状態。中央部分は表示されているので、運悪く15KHz表示モードになってしまった場合はコマンドラインでスペース入力し、カーソルを見えるところまで移動してから画面モード変更コマンドを入力する事で対処。

・24Kの1024×848モードがまともに使える

長残光の性質のおかげで、1024x848でのテキスト編集などに活躍。

・普通にEDを使ってる時にカーソルの後ろに緑の後がのこる。ゲームでも同様

EDとはOSに標準で付属しているスクリーンエディタ。長残光ディスプレイの性質で光ったところがゆっくり暗くなるため、カーソルを動かし続けると光っているところが尾を引くような表示になる。動きの激しいゲーム等にはあわない。とてもあわない。

上記以外には緑とか水色とかの色が純正ディスプレイとは違う色になっていて、見た目が違ってしまうため画像編集などには向かない。

デュアル残光ディスプレイなどというものはブラウン管の蛍光体を動的に切り替えるとかでもないと実現は難しく、その後、時代はLCDに移り変わっていくことになる。

コメントによるとX68000において、特殊な画面モードを使うためだけに役立つもののようで、かなり一般的な用途とは違うようです。使っていた方が満足していたなら良かったのかも。

用語

・残光

蛍光体などに電子をあてるなどの刺激を与えると光り、刺激を止めても少しの間は光り続ける現象の事。ブラウン管の表示面には蛍光体が塗布されており、電子ビームを蛍光体にあてて光らせることにより画像を表示する。用途によって蛍光体を調整し、光をどの程度の時間維持するかの残光の程度を調整する。レーダーなどの表示や、オシロスコープでは輝点を長く表示するために長残光蛍光体が、フライング・スポット・スキャナ管というテレビ放送などでフィルム上の画像を送るために使用されるものは短残光蛍光体がつかわれている。テレビ用は中程度の残光蛍光体が使用される。以下は長残光ブラウン管の様子がわかりやすい動画 https://www.youtube.com/watch?v=PGJ2yNAJByI より

・EPSONの長残光ディスプレイ

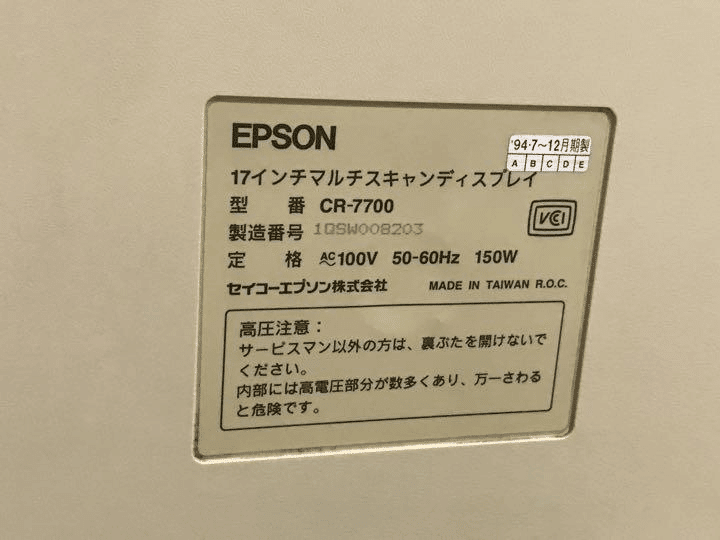

EPSONが販売していたパソコンのサイズに対応した15インチのCR-5500と、少しサイズの大きい17インチのCR-7700などがある。

・水平同期周波数

ブラウン管はビームをあてる1点しか光らないもので面を表示するため、光らせる点を左から右に動かして線を表示、線の表示を上から下に少しずつずらしていって面を表示するようになっていて、約1/60秒で1画面を表示している。線1本の表示がどのくらいの周期かの単位が水平同期周波数で、書き込みのころの一般的なテレビでは15KHz。full HDの1920x1080は67.5KHz。

・マルチスキャンディスプレイ

X68000は15KHz、24KHz、31KHzの水平同期周波数の画面出力が出来るようになっている。そのころの水平同期周波数は1種類だけに対応するディスプレイが多くあったことから、複数の水平同期周波数に対応するディスプレイをマルチスキャンディスプレイと表記して差別化していた。現在販売されてるパソコン向けディスプレイはほぼ全てマルチスキャン対応。

インターネット黎明のころの草の根BBSももりこみつつ、いろんなエピソードをつめこんだ「ちょっと偏ったインターネット老人会へようこそ」を同人誌として頒布しています。

同人サークル BLACK FTZやってます twitter @black_ftz