スタチンなんか飲んでもレムナントコレステロールが高いと心血管疾患のリスクは増加する

2025年01月25日(土)

スタチンはLDLコレステロールを低下させますが、

スタチンの恩恵を受けられる人はほんのわずかです。

(実際には恩恵などないかもしれませんが)

恩恵を受けられず、スタチンを飲んでいたにもかかわらず、

心血管疾患を発症してしまう人もいっぱいいるでしょう。

そうするとスタチン医者は残余リスクがあったから、

それにより心血管イベントが起きたと、

都合の良いことを言います。

実際にはその都合の良い言い訳の残余リスクの代表である、

レムナントコレステロールの方が重要でしょう。

レムナントコレステロールそのものというよりは、

それが増加する状態がリスクなのです。

今回の研究では、スタチンで治療を受けているにもかかわらず、

冠動脈疾患が進行してしまうことと

レムナントコレステロールの関連について分析しています。

血管内超音波検査を受けた冠動脈疾患患者5754人のデータを分析しました。平均年齢は58.1歳で、28% が女性でした。

高頻度のリスク要因として、

高血圧78%、

高脂血症75%、

喫煙25%、

糖尿病28%でした。

患者の大多数は

スタチン(96%)とアスピリン(93%)で治療されています。

アテローム容積率(PAV)の変化と

レムナントコレステロールの関連は下の図のようです。

(図は原文より)

上の(a) は治療中の平均レムナントコレステロール値を

4つのグループに分けたときと、

(b) 治療中の平均レムナントコレステロール値で

21未満、21~40、41~60、60超えの4つに分けたとき、

のアテローム容積率の変化 (ΔPAV%) との関連です。

一目瞭然、レムナントコレステロールが増加すると、

アテローム容積率が増加します。

上の図のようにレムナントコレステロールが20mg/dLを超えると

直線的に増加するように見え、

正味のアテローム進行 (ΔPAV > 0) は、

レムナントコレステロール値が25mg/dL を超えると発生しました。

アテローム容積率の変化は、

LDLコレステロール、アポリポタンパク質B、CRP、HDLコレステロール値

および臨床リスク因子とは無関係に、

治療中のレムナントコレステロールと有意に相関していました 。

やはり、LDLコレステロールとは無関係です。

上の図は、

治療中の平均レムナントコレステロール値で

4つのグループに分けたときの主要な心血管イベント (MACE) の

累積発生率との関連です。

同様に、レムナントコレステロールが増加すると、

心血管イベントの累積発生率が増加しています。

特に最もレムナントコレステロール値が高いグループは

1年以内でも他のグループよりも大きく発生率が高くなっています。

最もレムナントコレステロールが高いグループと低いグループでは、

2年以内の主要な心血管イベント発生率は23%対14%と大きく違っています。

スタチン治療を受けているアテローム性心血管疾患患者では、

レムナントコレステロールが冠動脈アテロームの進行と関連していました。

レムナントコレステロールは残存リスクというよりは、

マーカーでしょう。

レムナントコレステロールが増加する状態を改善することが

最も重要なのです。

以前の記事

「レムナントコレステロールと心血管疾患のリスク

LDLコレステロールはどうしちゃった?」では、

今回と同様に、レムナントコレステロールは

ほとんどの心血管疾患で増加しています。

しかしLDLコレステロールは増加するほど心血管疾患が低下していました。

「レムナントコレステロール増加は高中性脂肪を表している」

で書いたように、レムナントコレステロールの増加は

中性脂肪の増加であり、それは糖質過剰摂取の結果です。

医療では、

コレステロール摂取量を減らせ、

飽和脂肪酸の摂取量を減らせと言われますが、

それでレムナントコレステロールは低下しません。

レムナントコレステロールを低下させる食事は糖質制限です。

3食きっちりとバランスの良い食事は糖質過剰摂取となり、

レムナントコレステロールを増やす可能性があります。

LDLコレステロールが低くても全原因死亡や心血管疾患死亡リスクが上がる

LDLコレステロールは低ければ低いほど

有益であると信じている人たちがいます。

今回の研究では、

35歳から75歳、

平均年齢56.1歳の3,789,025人を対象を、

病歴とアテローム性動脈硬化性心血管疾患リスクに基づいて、

低リスク、一次予防、二次予防に分類しました。

低リスク群は2,838,354人、

一次予防群は829,567人、

アテローム性動脈硬化性心血管疾患患者の二次予防群は121,104人でした。

一次予防はアテローム性動脈硬化性心血管疾患の10年リスクが

10%を超えるものです。

ベースラインでのLDLコレステロールの中央値は

全体で93.1mg/dLでした。

中央値4.6年の追跡期間中に、

38,627人の心血管疾患による死亡を含む92,888人が死亡しました。

(図は原文より)

上の図は、

Aが全原因死亡、

Bが心血管疾患死亡、

Cががんによる死亡のリスクです。

横軸はLDLコレステロール値で、

左から低リスク群、一次予防群、二次予防群です。

全原因死亡と心血管死亡については、

低リスク群と一次予防群の両方でU字型でしたが、

二次予防群ではJ字型でした。

リスクが最低なのは低リスク群と一次予防群では、

どの死因でも100ちょっとから120くらいですね。

それよりも低いと逆にリスクが上がってしまっています。

二次予防群は

すでに心血管疾患が起きている人なので、

それでいてもLDLコレステロールが高いということは、

かなりのインスリン抵抗性があると予想されます。

糖質摂取ではLDLコレステロールは通常低下しますからね。

だからJ字型になると思われます。

上の図は

原因別の死亡リスクです。

Aは脳卒中、

Bは虚血性心疾患、

Cは肺がんです。

脳卒中に関しては、

低リスク群では、LDLコレステロールの増加は

リスク増加にはなっていません。

逆にLDLコレステロールが128.9よりも低い方が

リスク増加になっています。

肺がんはあまりはっきりした関係がないですね。

心血管疾患は

糖質過剰症候群だということを考えると、

糖尿病の有無での違いは興味深いですね。

上の図の

Aは全原因死亡、

Bは心血管疾患死亡リスクで、

左側は糖尿病あり、

右は糖尿病なしです。

糖尿病なしの人では、

LDLコレステロール値100~130を1とした場合、

LDLコレステロール値が高いとしても190未満であれば、

どの群でもリスク増加はありません。

190を超えると

どの群でもリスク増加になっています。

逆にLDLコレステロール値が低い方を見てみると、

低リスクや一次予防群では100未満だと

全原因死亡も心血管死亡もリスク増加になっています。

特に40未満という信じられないくらい低い人では

LDLコレステロール値が190超えの人よりもリスクが高くなっています。

糖尿病有りだと、

全原因死亡も心血管疾患死亡もLDLコレステロールが130超えくらいで、

どの群もだいたいリスク増加に転じています。

糖尿病有りの場合、

小さな危険なLDL(sdLDL)や糖化LDLもかなり増加しているので、

リスクが高くなるのが、

糖尿病なしのLDLコレステロール値よりも低いのかもしれません。

この研究のデータは

恐らくすべて普通に糖質過剰摂取をしている人達のデータです。

糖質摂取は先ほども書いたように、

LDLコレステロールを低下させます。

しかし、恐らくインスリン抵抗性が高くなるなどの要因で、

LDLコレステロールが低下せず、

増加する方向に変化すると思います。

糖質制限で

LDLコレステロールが高くなるのと、

糖質過剰摂取でLDLコレステロールが高くなるのは違います。

いずれにしても、

LDLコレステロールが低ければ低いほど良いというのは、

全くのウソです。

LDLコレステロールが

140を超えたらスタチンを出すという医師からは

離れた方が良いでしょう。

「Low-Density Lipoprotein Cholesterol, Cardiovascular Disease Risk, and Mortality in China」

「中国におけるLDLコレステロール、心血管疾患リスク、死亡率」

(原文はここ)

新たにがんと診断された患者でもLDLコレステロールが低いほど死亡率が高い

LDLコレステロールは、

相変わらず悪者扱いですが、

LDLコレステロールが高い方が死亡率が低いことは

専門家は教えてくれません。

今回の研究では、

新たにがんと診断された患者におけるコレステロール値と

全原因死亡リスクとの関連性を分析しています。

追跡期間中央値は5.77年で、

59,217人のがん患者のうち、

12,624人が死亡しました。

総コレステロール、

LDLコレステロール、

HDLコレステロール、

中性脂肪の値によって、

パーセンタイル

(データを小さい順で並べたとき、

データの小さい方から見て何%の位置にあるかを表すもの)で分類して、

死亡リスクを調べました。(図は原文より)

総コレステロールが

61~80パーセンタイル (172~196 mg/dL) と比較して、

1~5パーセンタイル (≤ 97 mg/dL) のがん患者の全原因死亡リスクは

1.54倍でした。

96~100パーセンタイル (> 233 mg/dL) では1.28倍でした。

LDLコレステロール値が

61~80パーセンタイル(115~136 mg/dL) と比較して、

1~5 パーセンタイル (≤ 57 mg/dL) のがん患者の全原因死亡リスクは

1.38倍でした。

しかし、96~100パーセンタイル (> 167 mg/dL)では0.94倍でした。

つまり、LDLコレステロール値は低いほど死亡率が高いのです。

HDLコレステロール値と全原因死亡率の関連は

Q4(> 61 mg/dL)と比較して、

Q3(50~61 mg/dL)で1.27倍、

Q2(40~50 mg/dL)で1.66倍、

Q1(≤ 40 mg/dL)で2.10倍と、

HDLコレステロールが低いほどリスクが高くなりました。

中性脂肪値と死亡リスクの間には関連は認められませんでした。

上の図は

総コレステロールと全原因死亡リスクとの関連です。

最も低い死亡リスクと関連付けられた

総コレステロール値は181mg/dLでした。

上の図は

LDLコレステロールと全原因死亡リスクとの関連です。

LDLコレステロール値が

142 mg/dLで最低の死亡リスクと関連していました。

しかし、それよりもLDLコレステロール値が高くても

リスクは上がっていません。

逆に低いほど死亡リスクが高くなっています。

LDLやHDLは免疫に関与しています。

それらが低いということは

免疫の低下と関連している可能性があります。

がんに対する免疫も低下している可能性が高いでしょう。

LDLコレステロールを下げる必要はありません。

LDLは量よりも質です。

数値ばかり気にする医師は、

スタチン御用達医師であり、

患者を診ていません。

LDLコレステロールの数値が低ければ健康である

という根拠は存在しません。

むしろLDLコレステロールが低いと

死亡率が高くなるという根拠はいっぱいあります。

「Association between total cholesterol levels and all-cause mortality among newly diagnosed patients with cancer」

「新たにがんと診断された患者における

総コレステロール値と全原因死亡率との関連性」

(原文はここ)

低コレステロールは出血性脳卒中、心不全、がんによる死亡率を上げる

今回の研究は日本で集団スクリーニング検査を受けた40〜69歳の健康な成人12,334人が対象です。平均追跡期間は11.9年でした。ちなみに総コレステロール値の基準値は150~219mg/dLです。(表は原文より改変)

上の表は

総コレステロール値による男女別の総死亡率です。

男女ともに最もコレステロールが低いグループが、

最も死亡率が高くなっています。

総コレステロール値160–200mg/dLの人と比較して、

160未満だと男性では1.38倍、女性では1.42倍です。

上の表は

死因別の総コレステロールと死亡率の関係です。

コレステロールが高いと

血管が詰まって死んでしまうと脅されるのですから、

さぞかし低コレステロールだと

虚血性脳卒中や心筋梗塞の死亡率は低いのでしょうね?

では見てみましょう。

総コレステロール値160–200mg/dLの人と比較して160未満だと、

男性では、虚血性脳卒中は0.79ですが有意ではありません。

心筋梗塞も1.07で全く死亡率を下げません。

逆に240以上の高コレステロールだと、

虚血性脳卒中は0.65(有意差なし)です。

心筋梗塞は2.37でしたがこれも有意差なしでした。

コレステロールが血管を詰まらせるというのは

ウソだということですね。

逆に低コレステロールで有意に死亡率を上げる疾患がありました。

がんです。

男性のがん死亡率は総コレステロールが

160未満だと1.66倍でした。

女性を見てみましょう。

総コレステロール値160–200mg/dLの人と比較して160未満だと、

虚血性脳卒中は057ですが有意ではありません。

心筋梗塞も0.99で全く死亡率を下げません。

逆に240以上の高コレステロールだと、

虚血性脳卒中は1.17(有意差なし)です。

心筋梗塞は0.52でしたがこれも有意差なしでした。

女性でもコレステロールが血管を詰まらせるというのは

ウソだということですね。

女性では閉経後にコレステロールが高くなりますが、

無駄にコレステロールを下げられているのでしょう。

女性でも逆に低コレステロールで有意に死亡率を上げる疾患がありました。出血性脳卒中死亡率は総コレステロールが160未満だとなんと3.86倍でした。そして心不全ではなんと5.79倍でした。

高コレステロールが死亡率を上げる危険因子でないばかりか、

低コレステロールの方が死亡率を上げてしまうことがわかります。

でも医師はこのことを認めてしまうと、大事な顧客が激減します。

ずっと薬をもらいに来てくれる患者を手放さないように、

ウソで脅し続けるしかありません。

心血管疾患は糖質過剰症候群です。

糖質制限で

高血糖や高インスリン血症、

インスリン抵抗性を回避しましょう。

80歳以上ではコレステロールが低いと死亡率が高い

以前の記事

「80歳以上では収縮期血圧が低いと死亡率が高い」で書いたように、

高齢者では収縮期血圧が120mmHgよりも血圧が低い場合、

死亡率が高くなります。

血圧もそうですが、

医師は高齢者に対しても、

コレステロールを下げろ、

と薬を出してきます。

高齢者がコレステロールを下げるメリットってあるのでしょうか?

今回の研究では、

イギリスの80~105歳の99,758人のデータを分析しています。

女性は63,630人、男性は36,128人、

平均年齢は86歳、死亡者は29,200人でした。

登録時にスタチン治療を受けていたのは41,164人でした。

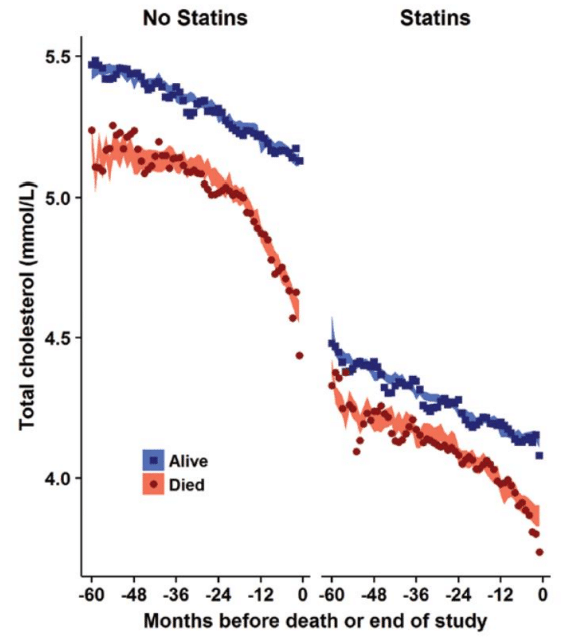

上の図は、

上がスタチンなし、

下がスタチンありの場合の、

総コレステロール値による生存率です。

スタチンの有無にかかわらず

コレステロール値が低いほど生存率は低下しています。

上の図のように、

スタチンなしの場合、

総コレステロールが4.5~5.4mmol/L

(日本の単位で、174~209mg/dL)の人と比較して、

総コレステロールが116mg/dL未満だと死亡率は1.41倍でした。

スタチンありの場合でも、1.53倍でした。

上の図は

スタチンの有無別で、

赤が死亡した人、

青が研究の期間内に生きていた人です。

研究の終了または死亡時よりも

何年も前から平均総コレステロール値が

時間の経過とともに低下しています。

研究期間中に死亡した人の方が、

死亡しなかった人よりも研究のベースラインでも低めでした。

人生の最後の12~24か月間では、

コレステロールの低下は加速しました。

何も薬が変わらなくても、

生活が変わらなくても、

コレステロールが大幅な低下することは、

人生の最終段階の特徴である可能性があり、

コレステロール値の低下は死が近いことの指標となることが多いことを

示唆しています。

それでも多くの高齢者はスタチンを飲み続けています。

コレステロールが高い方が死亡率が低いにも関わらず、

何も考えず処方が継続されることも多いでしょう。

総コレステロール値が116mg/dL未満であったのは、

ベースライン時にスタチンによる治療を受けていない人では、

死亡するまでの人生の最後の3か月では、

女性の11.3%、男性の23.3%もいたのに対し、

死亡しなかった人では女性の3.6%、男性の8.0%しかいませんでした。

追跡期間の最後の3か月で、

生存者と比較して

死亡者が総コレステロール値が116mg/dL未満になる可能性は、

スタチン治療なしでは3.33倍、

スタチン治療ありでは1.88倍でした。

高齢になるとともに、

自然とコレステロールは下がってくるようです。

そして、コレステロールは免疫機能とも大きく関連しています。

高齢者がコレステロールを下げる意味は全くありません。

(若くても下げる意味はないですが)

逆に低コレステロールだと死亡率が高くなります。

スタチンでコレステロールを下げれば、

もしかしたら、スタチンを使わなかった場合よりも

死が早まっている可能性もあります。

薬の断捨離も必要です。

心血管疾患の一次予防でLDLコレステロールを低下させることは意味がない

急性の冠動脈疾患、心血管疾患は

LDLコレステロールが高い人に起きるわけではありません。

(「LDLコレステロール値は役に立たない」

「急性冠症候群のLDLコレステロールは低い方が死亡リスクが高まる」

「LDLコレステロールは心血管代謝危険因子ではない」など参照)

でも専門家たちは

どうしてもLDLコレステロールが

危険なものであるとしなければ

自分たちの立場がありませんし、

スタチンも処方できなくなってしまいます。

今回の研究では、

50~89歳の糖尿病、冠動脈疾患、頸動脈疾患、末梢血管疾患、心停止、

出血性脳卒中、虚血性脳卒中、または一過性脳虚血発作の病歴がない

と定義される「一次予防」患者177,860人を対象としています。

ベースライン時または1年以内にスタチン療法を受けていません。

ベースラインのLDLコレステロール値と

その後1年後以降の全原因死亡率を分析しています。

平均年齢61.1歳、平均LDLコレステロール119mg/dL、

平均6.1年間の追跡期間です。

ベースラインのLDLコレステロールを

30~79、80~99、100~129、130~159、160~189、190mg/dL以上の

グループに分けました。(図は原文より)

上の図は各LDLコレステロール値グループごとの累積の死亡率です。

明らかにLDLコレステロール値が最も低い

30~79mg/dLグループの死亡率が高いのがわかります。

80~99と190以上が同程度ですね。

上の図は、

年齢層別のLDLコレステロール、

総コレステロール/HDLコレステロール比、

中性脂肪/HDLコレステロール比と死亡リスクについてです。

どちらの年齢層でも

最も死亡率が低いのはLDLコレステロールが

100~189mg/dLの場合です。

糖質過剰摂取者ばかりのデータですから、

LDLコレステロールが190を超えるというのは

余程インスリン抵抗性が高い人でしょう。

6つのLDLコレステロールのカテゴリーと死亡率の間には、

このようにU 字型の関係があり、

10年死亡率は

それぞれ 19.8%、14.7%、11.7%、10.7%、10.1%、14.0% でした。

つまり、最も死亡リスクが高いのは

最もLDLコレステロールが低いグループです。

低ければ低いほど良いなんてことはウソです。

140mg/dLを超えたらスタチンが必要というのもウソです。

LDLコレステロール80~99 mg/dLと比較した調整後の死亡リスクは、

30~79mg/dLで1.23倍、100~129mg/dLで 0.87倍、

130〜159mg/dLで0.88倍、160〜189mg/dLで0.91倍、

190mg/dL以上で1.19倍でした。

70歳以上の年齢層では190以上でももはや有意ではありません。

ちなみに中性脂肪/HDLコレステロール比は

低ければ低いほど死亡リスクは低下します。

最大の中性脂肪/HDLコレステロール比と比較して

最低の中性脂肪/HDLコレステロール比は24%死亡リスクが低下しています。

予防という言葉で、

症状も危険もない人に

薬を処方するのが今の医療です。

それはワクチンも同様です。

そして、それらの薬は副作用を伴います。

副作用が出ても、それは副作用と考えられず、

その人自身に問題があるとみなされます。

スタチンの副作用で糖尿病になっても、

スタチンを止めようとする医師はいないでしょう。

「Is LDL cholesterol associated with long-term mortality among primary prevention adults? A retrospective cohort study from a large healthcare system」

「LDL コレステロールは一次予防成人の長期死亡率と関連していますか?

大規模な医療システムからの後ろ向きコホート研究」(原文はここ)

2次予防におけるスタチン使用と再発心血管イベントの発生率

一般的には

スタチンは心血管疾患を予防してくれる薬だと信じられています。

そうであるのであれば、

心血管疾患の発生率が大幅に減ってもおかしくないですが、

現実はどうでしょうか?

今回の研究では、

1999年から2013年までの

二次予防におけるスタチンの使用と

心血管疾患再発の発生率を分析しています。

二次予防なので、

以前の心血管疾患を発症している患者が対象です。

その再発予防にスタチンが有効だったでしょうか?

(図は原文より)

上の図は、

二次予防患者に対するスタチン処方の年齢標準化普及率(年齢層別)です。

1999年から2005年までに急激に処方が増加しました。

年間変化率(APC)は25.4%と急増です。

2005年から2013年にかけては

緩やかではあるものの有意な増加でAPC3.7%です。

2013年には、

70~79 歳の人がスタチンを最も多く服用し、51%でした。

69歳以下の患者は2005年以降横ばい状態になりましたが、

70歳以上の患者のスタチン使用はさらに増加しましたが、

以前ほどではありませんでした。

上の図は

二次予防における

患者の再発イベントの年齢標準化発生率(年齢層別)です。

心血管疾患再発の発症率は1999年では52/1000患者年でしたが、

2001 年まで有意な傾向は見られず、

その後有意な減少が見られ、APCは -2.2%でした。

スタチン処方が急増したのに、

心血管疾患の再発の減少は非常に緩やかです。

じゃあ、このような原因は

スタチンを飲んでいない人が多いからじゃないのか?

と思う人もいるかもしれません。

上の図は、

スタチンを服用している患者と

服用していない患者の

再発性心血管疾患の年齢標準化発症率を示しています。

●がスタチン使用者でメジャーな心血管イベント発症で、

▲がスタチンの非使用者のメジャーな心血管イベント発症です。

1999年の発症率は、

スタチンを処方されていない患者の方が高く、

57/1000患者年対27/1000 患者年でした。

しかし、その後スタチンを処方されていない患者では、

心血管疾患の再発が有意に減少し、

メジャーな初回イベントは年間変化率は-3.9%も減少しました。

しかし、スタチンを投与されている患者では、

有意な傾向は認められず、

年間変化率はメジャーな初回イベントで0.9%でした。

心血管疾患の再発の減少は、

主にスタチンを処方されていない

高齢患者(60歳以上)で認められました。

なんと、スタチン使用者の間では

心血管イベント発生が変化がないのに、

スタチンを使用していない人の方がイベント発症がどんどん減少して、

全体の緩やかな減少トレンドになっていたのです。

スタチンが

二次予防をしてくれているわけではないのです。

もちろん、他の二次予防薬がないことは、

スタチンの使用が少ないことと強く関連していました。

性別、年齢、併存疾患は、

スタチンの使用とそれほど関連していませんでした。

つまり、もしかしたら心血管疾患を最初に起こした後に、

気だ付いて、薬に頼らず、自分で生活習慣や食事を改善した人は、

スタチンも飲まず、他の薬も飲まないで、

心血管疾患を予防できているのかもしれません。

しかし医療に頼る人は、

自分自身を変えられず、

スタチンも飲み、

他の薬も飲んでも心血管疾患を再発してしまうのでしょう。

多くの臨床試験におけるスタチンのメリットは

現実世界では当てはまらず、

そこには医療の闇があると思われます。

心血管疾患は糖質過剰症候群です。

スタチンビジネスに騙されないようにしましょう。

「Time trends in statin use and incidence of recurrent cardiovascular events in secondary prevention between 1999 and 2013: a registry-based study」

「1999年から2013年までの二次予防における

スタチン使用と再発性心血管イベントの発生率の時系列傾向:

レジストリベースの研究」(原文はここ)

1日3食しっかり食べると急性心筋梗塞後の改善が悪くなる

いまだに多くの専門家、マスコミは

1日3食しっかりと、

バランスの良い食事が

健康に有益であると洗脳をし続けています。

本当に1日3食が良いのであれば、

急性心筋梗塞後の改善にも良いはずです。

今回の研究では、

心筋梗塞後に

インターミッテントファスティング(断続的断食)を行った場合と

通常の食事で心機能の改善を比較しています。

ST上昇型心筋梗塞(STEMI)で

⾎⾏再建術後48時間以内に通常⾷群と

断続的絶⾷群にランダムに分けました。

断続的断⾷グループ22⼈、

通常の⾷事グループの20⼈が対象です。

平均年齢は、

通常⾷群では59.60歳、

断続的断⾷群では58.54歳で、

両群の患者の⼤多数は男性で、

それぞれ4人の患者が⼥性でした。

ベースラインの BMI、⾎圧、

および 左室機能(左室駆出率)に有意差は認めらませんでした。

断続的絶⾷群の人は、

ベースラインから3か⽉間、断続的絶⾷、

つまり1⽇ 8 時間を超えない通常⾷の食事時間と

1⽇16時間以上の絶⾷を交互に⾏うように求められました。

(図は原文より)

上の図は、

ベースラインと⽐較した

4週間、3か月、6か月での

左室駆出率(LVEF) の改善 (ΔLVEF) を示しています。

グレーが通常食、

赤が断続的絶⾷です。

断続的絶⾷群の方が

通常食群の患者よりも有意に改善が良好でした。

4週後で断続的絶⾷群6.636%に対し、

通常食群で1.450%、

3か⽉後では8.421% 対 2.210%、

6か⽉後では10.316% 対 2.470%と

時間が経つにつれて、改善の差が顕著になりました。

上の図のようにベースラインで

LVEFが低かった患者の⽅がLVEFの改善がより顕著で、

断続的断⾷群では

3か⽉⽬と6か⽉⽬に統計的に有意な相関が認められ、

これと⼀致して、

断続的断⾷群の参加者では、

通常の⾷事を継続した参加者よりも NT-proBNP

(心臓から分泌されるホルモンの一種で、

心臓の機能が低下して心臓への負担が大きくなるほど数値が高くなります)が臨床的により有意に減少しました。

上の図は

Aが収縮期血圧、

Bは拡張期血圧、

CがBMIのそれぞれの変化量です。

断続的断⾷群の患者は、

全期間を通じて

通常食群の患者と⽐較して

収縮期⾎圧に差は⾒られませんでしたが、

拡張期⾎圧は有意に低下しました。

両グループの患者とも体重が減少しましたが、

断続的断⾷グループの患者は

有意に⼤きな減少を⽰しました。

通常⾷群では1⼈の患者(5%)が

⼼⾎管疾患で死亡しましたが、

断続的断⾷群では死亡者は出ませんでした。

両グループのベースラインのLDLレベルは、

期間中に数値的に減少しました。

断続的断⾷群のベースラインは

数値的に通常食群よりも⾼かったものの、

6 か⽉後には通常食群の値を下回りました。

ただ、両グループの全員がスタチンを飲んでいたのに、

心筋梗塞を起こしてしまいました。

いずれにしても、

通常食群では

心筋梗塞後の左室駆出率(LVEF)改善が非常に弱いのに比べて、

インターミッテントファスティング(断続的断⾷)をするだけで、

大きく改善度合いが高くなります。

1日3食のしっかりとした食事が

本当に健康的なのであれば、

このような差が出るはずもなく、

通常食群の方が改善度が高くても良いものでしょう。

しかし、実際には現代の食生活は、

頻繁に食べ過ぎなのでしょう。

心筋梗塞後の断続的な断食は安全であるばかりか、

心臓の回復を促進しています。

さらに糖質制限を加えれば恐らくもっと良いでしょう。

医療側としては、

食事で改善してもらっては困ります。

治療、薬で改善してほしいのです。

入院時に

病院食で糖質過剰摂取、

頻回の食事を与えて、

改善を悪くしていると思われます。

心筋梗塞に限らず、

ほぼ全ての疾患には、食事の改善が一番の治療でしょう。

1日3食、

バランスの良い食事を心がけると、

不健康になってしまうかもしれません。

食事および間食の回数は少なめに、

1日の中で短い時間で、

空腹の時間を増やしましょう。

「Intermittent Fasting After ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction Improves Left Ventricular Function: The Randomized Controlled INTERFAST-MI Trial」

「ST 上昇型心筋梗塞後の断続的断食は左室機能を改善する:

ランダム化比較 INTERFAST-MI 試験」

(原文はここ)

家族性高コレステロール血症から考える 高LDLコレステロールは心血管疾患の原因ではない その1

家族性高コレステロール血症(FH)という疾患は、

遺伝的にコレステロール値が非常に高くなります。

当院にいらっしゃった方の総コレステロール値は500を超え、

LDLコレステロール値も400を超えています。

高LDLコレステロールは、

FHにおける心血管疾患の主な原因として言われていますが、

それは本当でしょうか?

FHの人にはスタチンは必須なのでしょうか?

コレステロール値を何としても下げる必要があるのでしょうか?

そのことを考えると、

高LDLコレステロールと心血管疾患のリスクとの関係が見えてきます。

原因ということは因果関係があるということです。

今回の場合、LDLコレステロールが高いことが原因で

心血管疾患が起こる、という意味です。

しかし、多くの研究が矛盾した結果を示しています。

確かに、FHは、LDL受容体をコードする遺伝子に問題があり、コレステロールの正常な代謝を妨げ、血中の高LDLコレステロールをもたらします。しかし、LDLコレステロールが大きく増加することが心血管疾患の原因であるという考えは、あくまで仮説です。

矛盾点をいくつか詳しく見ていきましょう。

1.アテローム性動脈硬化症の程度は LDLコレステロールに関連していない

心血管疾患の大きな原因のひとつは

アテローム性動脈硬化症と考えられています。

では、アテローム性動脈硬化症は

LDLコレステロール値と関連があるのでしょうか?

以前の記事

「LDLコレステロールは本当に動脈の血管内腔から血管内皮を通って、

アテローム性動脈硬化を起こすのか? その11」で書いたように、

急性冠症候群の人と慢性に経過している安定した冠動脈疾患の人では、

総コレステロール、LDLコレステロール値は、2つのグループ間で

有意に異ならないという研究があります。

また、FHまたは家族性複合型高脂血症の48人の患者を含む研究では、

LDLコレステロールと超音波で調べたアテローム性動脈硬化症の程度との

間に関連性は見られませんでした。

241人のFHの研究では、

コレステロール低下治療を受けていても受けていなくても、

LDLコレステロールと超音波で調べたアテローム性動脈硬化プラークの数との間に相関は見られませんでした。

コレステロール低下治療を受けていないFHに関する同様の研究も

同じ結果とでした。

つまり、アテローム性動脈硬化症と

LDLコレステロール値との関連を否定する研究はいくつもあり、

しかもFHの研究でも同様の結果なのです。

2.平均してFHの寿命は他の人とほぼ同じ

FHの人は早期の心血管疾患のリスクが高く、

若くして死亡する印象があるかもしれません。

実際はどうでしょうか?

60歳以前に急性心筋梗塞で死亡した患者の多くがFHであるため、

FHの寿命は通常よりも短いという一般的な見方があります。

実際に、FHの20~39歳の男女の冠動脈疾患による死亡率は、

標準人口よりも約100倍高いという結果があります。

この死亡率は非常に高いと思われますが、

同じ年齢層の標準人口における死亡率は、

男性で0.06%、

女性で0.01%であったので、

実際の死亡率は非常に低かったのです。

439人年の観察期間中、

FHの20〜39歳では5人だけが冠動脈疾患で死亡し、

334人年の観察期間中に1人の女性が死亡しただけでした。

さらに、59歳以降での冠動脈疾患での死亡率は、

FHでは血中の脂質の値が高いにもかかわらず一般の人と同じでした。

別の研究で1992年から2010年の間、

FHの0~80歳の4688人を追跡調査したものでは、

その間にFHの113人が死亡したのに対し、

一般の人の死亡の予想人数は133人でした。

脂質低下治療を受けていたのに死亡したFHの人と、

生存している18歳以上FHの人では

死亡率は有意差がありませんでした。

つまり脂質低下治療によって死亡率が減少するとは考えにくいのです。

そして、早期の心血管疾患のない家系で、

20歳以上の多くの健康なFHである人は、

一般の人と同様の平均余命を持っていることがわかりました。

以前の記事

「コレステロールを恐れ過ぎてはいけない LDLコレステロール値が低いほど死亡率が上がる!」でも書いたように、

60歳以上の人ではLDLコレステロール値が低いほど死亡率が高く、

LDLコレステロール値が高くなるほど死亡率が低くなるのです。

別の研究では、

遺伝的に決定されたFHを有する3人の家族を時間の経過とともに追跡し、

前の世代も合わせて合計412人を特定しました。

これらのメンバーの冠動脈疾患での死亡率および

全原因死亡率をオランダ全土の死亡率と比較しました。

そうすると、なんと19世紀では、

これらのFHの家族の死亡率は一般の人よりも顕著に低かったのです。

その理由は、当時の最も一般的な死亡の原因は感染性の疾患です。

高LDLコレステロールが感染から保護するという多くの証拠があるのです。

以前の記事「LDLコレステロール値が低いと、驚くほど発熱、敗血症および悪性腫瘍の発生リスクが高くなるかもしれない」でも書いたように、

LDLコレステロール値が低い方が感染のリスクが高くなります。

つまり、LDLコレステロール値が高いFHでは

感染を起こしにくいと考えられるのです。

このことはFHでは心血管疾患以外の死亡率が

低いことを一部説明できます。

「家族性高コレステロール血症を伴う大規模な家系の2世紀にわたる死亡率:家系図死亡率研究」(原文はここ)

家族性高コレステロール血症から考える 高LDLコレステロールは心血管疾患の原因ではない その2

前回の「その1」の続きです。

家族性高コレステロール血症の心血管疾患の原因が

高LDLコレステロールが原因であると考えることの

矛盾点をさらに挙げてみます。

3.心血管疾患を伴わないFHのLDLコレステロールは、心血管疾患を有する同じ年齢のFHとほぼ同じくらい高い

これまでの考えでは、LDLコレステロールが高ければ高いほど、

心血管疾患のリスクが高くなると考えられています。

当然FHでは心血管疾患に苦しむ人はそうでない人よりも

LDLコレステロールが高くなければならないと考えるのが普通でしょう。

しかし、心血管疾患あり無しのLDLコレステロール値および

平均年齢は、6つの研究のうちの5つで有意に違いはありませんでした。

その一方で、HDLコレステロールは、

心血管疾患のあるFHでは6つの研究のうち4つにおいて

有意に低かったのです。

つまり、LDLコレステロールは心血管疾患には関連せず、

HDLコレステロールが関連があることを示唆しています。

4.FHのみを含むコレステロール低下ランダム化比較試験での結果は、疑問があるか全く利益がない

倫理的理由から、

FHでプラセボとのランダム化比較試験はほとんど行われていません。

その代わりに、高強度コレステロール低下は

低強度コレステロール低下とで比較されているものもあります。

9つの研究の結果をみると、

冠動脈疾患での死亡率、全原因死亡率、非致死的冠動脈疾患、

心血管疾患などを改善にはどれも成功していません。

5.早期の心血管疾患を伴うFH家系の一部の非FHの人は、FHではない(つまりコレステロールが高くない)にもかかわらず早期の心血管疾患に苦しんでいる

もしも、高LDLコレステロールが

FHにおける心血管疾患の原因であれば、

加齢に伴いさらに心血管疾患のリスクは増加するはずですが、

実際にはそのようになっていません。

つまり、高LDLコレステロール以外の要因が

FHの早期の心血管疾患の原因であると考えられます。

さらに、高齢まで生存しているFHは

その高LDLコレステロール以外の要因が存在していないから、

高齢まで心血管疾患にならないとも考えられます。

FHの家系で正常な血中の脂質の値を有する人の一部は、

高LDLコレステロール以外の要因を受け継ぎ、

一般の人と比較して大きなリスクがあると考えられます。

実際にFHの家系1691人、9世代を調べた研究があります。

FH家系の40人の死亡年齢を分析したところ、

FHを有する13人の男性の平均死亡年齢は57.3歳であり、

FHなしの6人の男性の平均死亡年齢は61.8歳でした。

FHを有する11人の女性の平均死亡年齢は65.7歳であり、

FHのない女性では59.3歳でした。

FHを有する男性は、

FHのない親族の男性と比較してやや短いものの

ほぼ同じくらいの寿命の長さであり、

FHを有する女性は、

FHのない女性よりも6年長く生きていたのです。

その頃の平均寿命は、

白人男性と女性ではそれぞれ67歳と75歳、

非白人男性と女性ではそれぞれ61歳と67歳でした。

6.FHのいくつかの研究は、様々な凝固因子が心血管疾患を引き起こし得ることを示している

凝固システムの先天性な異常を示している研究があります。

17人のFHおよび26人の正常な人の研究で、

FHでは血小板凝集薬に対する感度が有意に高くなっていました。

FHの別の研究でも

FHの人の血小板が正常な人の血小板よりも

様々な凝集剤に対して有意に反応性が高いことがわかりました。

また別の研究で、

正常な人の洗浄血小板をFHの血漿で培養すると

血小板凝集薬に対する反応性が増加しました。

つまり、FHにおける血小板活性化の増加は、

異常な血漿成分によって誘発されると考えられるのです。

さらに別の研究では、

血漿フィブリノーゲンおよび第VIII因子は、

心血管疾患を伴うFHで有意に高かったのですが、

LDLコレステロールや他の脂質に関しては有意差がなかったのです。

FHの39人の研究では3分の1の人に心血管疾患がありましたが、

心血管疾患のある人では、インスリン、インスリン抵抗性、中性脂肪、

t-PAI-1抗原および活性が有意に高くなっており、

HDL-Cは有意に低くなっていました。

その一方で、喫煙、血圧、肥満またはLDLコレステロールに関して

有意な差はなかったのです。

他にもFHにおける多くの凝固因子に関する研究があります。

明らかに、心血管疾患になるFHの人では、

高LDLコレステロールより心血管疾患の他のより重要な危険因子

(凝固線溶系因子の異常など)を

遺伝的に受け継いでいる可能性があるのです。

心血管疾患を伴わないFHの中ではHDLコレステロールがより高く、

一般的にHDLは抗血栓作用や抗炎症作用を有している

と考えられているので、HDLコレステロールの増加がFHでも

抗血栓作用と関連していると考えられます。

現在当たり前のように

FHの人はスタチンで治療されていますが、

コレステロールを低下させることによる

FHでのメリットは証明されていないと考えられます。

スタチンにはいくつもの深刻な副作用があります。

凝固系を活性化させず、

炎症をできる限り抑え、

HDLを増加させることが最も重要な治療だと考えられます。

LDLコレステロール値の異常さにとらわれず、

糖質制限を行い、

必要であれば抗血小板薬などを使用するのが

最も合理的ではないでしょうか?

家族性高コレステロール血症は

非常に高いコレステロール値を示します。

それであっても、心血管疾患のリスクとは考えにくく、

FHではない一般の人であれば

なおさらコレステロール値の上昇がリスクになるとは思えません。

糖質制限でも「糖質制限とLDLコレステロール上昇」などに書いたように

LDLコレステロールが上昇することがあります。

しかし、中性脂肪が低くHDLコレステロール値が十分に高ければ、

何ら心配する必要はないでしょう。

「Inborn coagulation factors are more important cardiovascular risk factors than high LDL-cholesterol in familial hypercholesterolemia」

「先天性凝固因子は、家族性高コレステロール血症の高LDLコレステロールよりも重要な心血管疾患のリスク因子である」

(原文はここ)

家族性高コレステロール血症から考える 高LDLコレステロールは心血管疾患の原因ではない その3 PCSK9阻害薬のウソ

以前の記事「家族性高コレステロール血症から考える

高LDLコレステロールは心血管疾患の原因ではない その1」

「その2」で、家族性高コレステロール血症においても

LDLコレステロール値は心血管疾患と関連していない

との考えを書きました。

高LDLコレステロールの治療薬として

PCSK9阻害薬という薬があります。

この薬を使うと非常にLDLコレステロールが低下します。

適応にはもちろん家族性高コレステロール血症(FH)があります。

FHにPCSK9阻害薬を使うのは

もちろんLDLコレステロール悪玉説によります。

それでは、FHでPCSK9阻害薬を使って

LDLコレステロール値はどれほど下がり、

どれほどの効果があるのでしょうか?

PCSK9阻害薬によりFHではプラセボ群と比較して、

55%もLDLコレステロールが低下します。

ApoBも50%低下、総コレステロールは38%低下します。

中性脂肪も18%低下し、HDLコレステロールは7%近く増加します。

しかし、その効果は疑問です。

FHの人で、非致死的心筋梗塞、非致死的脳卒中、または心臓血管死は、PCSK9阻害薬を使った群では18/781 (2.38%)、

コントロール群では22/797 (2.86%)です。

これをハザード比で見ると0.83となり、

PCSK9阻害薬のボコシズマブは

リスクを17%も低下させると考えることもできるかもしれませんが、

心血管イベントの発生率の差はたった0.48%です。

NNT(NNTについては

「糖質制限にスタチンの併用は危険ではないか?」参照)

という面で考えれば、NNT=208です。

つまりPCSK9阻害薬で

FHに効果をもたらすには208人もの人を治療して

やっと1人効果が得られるのです。

数字のマジックに騙されないようにしなければなりません。

PCSK9阻害薬は以前の記事

「脂質異常症の治療薬、PCSK9阻害薬エボロクマブ(レパーサ)は

本当に必要か?一人救うのに2億円かかります!」にも書いたように

効果が怪しい上に、薬剤の価格は非常に高く、

これを積極的に使って喜ぶのは製薬会社だけです。

患者さんにメリットはほとんどありません。

製薬会社が研究費を出して、

これほどわずかな効果しか出せないのであれば、

中立な研究であれば恐らく全く効果は認められないでしょう。

PCSK9阻害薬は確かに確実にLDLコレステロール値は大きく低下します。

しかし、それにより心血管疾患は減少しません。

FHでは若いころに心血管疾患のリスクが高くなります。

そして高LDLコレステロール血症が必発です。

心血管疾患とLDLコレステロールをつなげて考えたいのはわかりますが、

そのLDLコレステロールを大きく低下させることで

全くの恩恵がないわけです。

これは心血管疾患の原因が

LDLコレステロールとは関係していない証拠でもあります。

それでもまだLDLコレステロール値にこだわりますか?

自分自身でよく考え判断しましょう。

「Cardiovascular event reduction with PCSK9 inhibition among 1578 patients with familial hypercholesterolemia: Results from the SPIRE randomized trials of bococizumab」

「家族性高コレステロール血症患者1578人のPCSK9阻害薬による心血管イベントの減少:ボコシズマブのSPIRE無作為化試験からの結果」

(原文はここ)

家族性高コレステロール血症から考える 高LDLコレステロールは心血管疾患の原因ではない その4 スタチンはアテローム性動脈硬化症を改善しない

以前の記事「家族性高コレステロール血症から考える

高LDLコレステロールは心血管疾患の原因ではない その1」

「その2」「その3」で、

LDLコレステロール値が高いことは心血管疾患の原因ではない

ことを家族性高コレステロール血症から考察し、書きました。

今回は有名なENHANCE試験です。

家族性高コレステロール血症の患者720人に

シンバスタチン(リポバス)80 mgにプラセボまたは

エゼチミブ(ゼチーア)10 mgを併用した治療を

24カ月実施しました。

そして、頸動脈内膜中膜複合体厚(IMT)と

大腿動脈の内膜中膜複合体厚の測定を行っています。

結果は次のようです。(図は原文より)

上の図は

AがLDLコレステロール、

BがHDLコレステロール、

Cが総コレステロール、

Dが中性脂肪です。

縦軸は変化の割合です。

シンバスタチンだけ

(つまりシンバスタチン+プラセボ)であっても、

LDLコレステロールは40%程度低下しています。

素晴らしい効果です。

シンバスタチン+エゼチミブ群では

さらにLDLコレステロールは低下し、

60%程度の低下を認めています。

これまた素晴らしい。

HDLコレステロールは

プラセボ群もエゼチミブ群も10%程度の上昇です。

総コレステロールは割合は違いますが、

LDLコレステロールと同じような変化です。

中性脂肪は

プラセボ群で25%程度の低下、エゼチミブ群で30%程度の低下です。

どれも素晴らしい変化です。

では、IMTはどうなったでしょう?

あらら…。どちらの群も改善しないばかりか、

やや右肩上がりにも見えます。

上の図はベースラインから24か月後の変化の表です。

黄色のペンで示した上がIMTの最大のところです。

下の黄色いのはIMTと大腿動脈の内膜中膜複合体厚の平均です。

どちらもベースラインよりわずかですが増加しています。

つまり、スタチンだけでも、

スタチンにエゼチミブ(ゼチーア)を併用しても、

コレステロールの数字は良くなりますが、

効果は無いばかりか、アテローム性動脈硬化症の進行を

止めることができていません。

ちなみにこの試験中に

シンバスタチンのみのプラセボ群の7人の患者で、

心血管系の原因による死亡1例、非致死性心筋梗塞2例、

非致死的脳卒中1例、冠動脈再建術5例を認め、

エゼチミブ併用療法群では10人の患者で、

心臓血管の原因による死亡2例、非致死的な心筋梗塞3例、

非致死的な脳卒中1例、冠動脈再建術6例を認めています。

スタチンの効果はどうしたのでしょうか?

家族性高コレステロール血症の人は、

LDLコレステロールの数字合わせのためにスタチンを

投与されていると考えられます。

数字が低下すると医師も患者も

何となく良いことをしている感じがしますもんね。

家族性高コレステロール血症の人に

本当にスタチンは投与して良いのでしょうか?

それは次回に。

「Simvastatin with or without Ezetimibe in Familial Hypercholesterolemia」

家族性高コレステロール血症から考える 高LDLコレステロールは心血管疾患の原因ではない その5 家族性高コレステロール血症にはスタチンは禁忌ではないか?

以前の記事

「家族性高コレステロール血症から考える

高LDLコレステロールは心血管疾患の原因ではない その1」「その2」

「その3」「その4」で、LDLコレステロール値が高いことは

心血管疾患の原因ではないことを家族性高コレステロール血症から考察し、スタチンがアテローム性動脈硬化症を改善しないことを書きました。

通常、細胞の必要とするコレステロールはどうやって調達するのでしょうか?ひとつは血中のリポタンパク質のLDLが運ぶコレステロールをLDL受容体というものを通して取り込むというものです。もう一つは各細胞が細胞内でコレステロールを合成するというものです。

家族性高コレステロール血症は

LDL受容体に問題が起きている遺伝性の病気です。

細胞がLDLを取り込めないので、

血中にLDLが異常に増加してしまうのです。

細胞にとってLDLが運んでくるコレステロールは非常に重要なものです。

それが受け取れないので、それぞれの細胞に問題を起こす

可能性があるのです。

LDLコレステロールの増加が心血管疾患の原因だという仮説を前提として、家族性高コレステロール血症の人にはスタチンが処方されます。

スタチンは体内でのコレステロールの合成を阻害します。

家族性高コレステロール血症の細胞ではLDL受容体の問題によって

LDLのコレステロールを受け取れないにも関わらず

スタチンを使用してしまえば、

細胞内で作り出すコレステロールさえも作れなくしてしまいます。

つまり、家族性高コレステロール血症にスタチンを使用すると、

どこからもコレステロールを調達できなくなってしまうのです。

もちろんスタチンが100%コレステロールの合成を

中止させるわけではないので、即死することはありません。

しかし、コレステロールが調達できないということは、

それぞれの細胞にとって非常に有害作用があると考えられるのです。

以前の記事「スタチンはあなたの体の重要な機能を低下させる」で

書いたように、スタチンは非常に有害作用がいっぱいあります。

スタチンで例え血中のLDLコレステロール値が基準値に収まっても、

それぞれの細胞はLDLを取り込めず、

自分の細胞内でもコレステロールを合成できずに、

非常に苦しい状況に追い込まれます。

血液検査は体の中で起きていることのほんの一部しか見ていません。

検査で見えない部分の方が多いのです。

LDLコレステロールが心血管疾患の原因だという証拠はありません。

だから、家族性高コレステロール血症に

スタチンを使用することは禁忌だと考えます。

どこか間違っているのでしょうか?

間違いがあればご指摘ください。

家族性高コレステロール血症から考える 高LDLコレステロールは心血管疾患の原因ではない その6 スタチンの絶大な効果?

以前の記事「家族性高コレステロール血症から考える

高LDLコレステロールは心血管疾患の原因ではない その1」「その2」

「その3」「その4」「その5」の続きです。

家族性高コレステロール血症(FH)では

LDLコレステロールが異常に上昇するので、

治療ではスタチンが必須と考えられています。

しかし、その4ではLDLコレステロールは低下させても、

アテローム性動脈硬化症は改善しないことや、

その5ではスタチン自体が禁忌ではないかということを書きました。

この研究ではFHにスタチンを使用すると、

どれほどの効果が得られる可能性があるのかを研究しています。

結果は絶大(?)です。

対象は1,559人のFHの患者です。

スタチン使用者は1,041人で、

スタチンを使っていない人は518人です。

結果はスタチン使用者は11,674人年

(人年はフォローアップの年数と、人数を掛け合わせたもの)の間に

89の冠動脈イベントと17人の死亡がありました。

一方スタチンを使用しない人では4,892人年の間に22の冠動脈イベントと

9人の死亡を経験しました。

1,000人年当たり7.6対5.3でした。

スタチン使用はそのまま重み付けなしのまま調整なしでは、

冠動脈疾患や全原因死亡のハザード比が1.65と

リスクの増加と関連していました。

しかし、様々な調整をするとハザード比が0.56まで低下し、

44%のリスク減少になりました。

なぜ調整したかというと、

スタチン使用者がやや年齢が高く、

ややBMI、LDLコレステロール値と中性脂肪値が高かったからです。

そして、明らかな違いとして、スタチン使用者は他の脂質低下療法、

血圧の薬、糖尿病の薬、抗血小板薬を飲んでいました。

調整した後でも、他の脂質低下療法、血圧の薬、糖尿病の薬、

抗血小板薬の割合はスタチン使用者で明らかに多い状態でした。

しかし、単純に考えると、

スタチンを使用していない人では

4,892人年あたり死亡は9人で、

1000人年あたり1.8人の死亡で、

スタチン使用者では、11,674人年当たり17人の死亡で、

1000人年当たり1.5人の死亡となります。

スタチンの使用により1000人年あたり0.3人の死亡の減少、

つまり3300人年に1人をやっと助けられるようにしか見えません。

33年間100人を治療するとやっと1人死亡を減らせるとも言えます。

調整した状態では抗血小板薬を使用している

スタチン使用者の有利さは大きなことではないかと思います。

44%リスク減少と大きな効果を見せるための調整なのかもしれません。

他の研究で9つの無作為化された、

コントロールされたFHのコレステロール低下試験の結果では、

どれも統計的に有意ではなかったという報告があります。

しかし、このような絶大な効果があるように見せかける

統計的なテクニックが多くの人を混乱させるでしょう。

「その5」で書いたように、スタチンはFHでは禁忌だと考えます。

「Statins in Familial Hypercholesterolemia: Consequences for Coronary Artery Disease and All-Cause Mortality」

「家族性高コレステロール血症におけるスタチン類:

冠動脈疾患および全死亡率の影響」(原文はここ)

スタチンの筋肉の副作用は実はものすごく多い

アメリカでは、スタチンの使用者を対象とした調査が行われております。USAGE調査(「アメリカでのスタチンの使用と教育のギャップについて」)は、アメリカで実施された10,100人以上のスタチン使用者を対象とした

調査です。

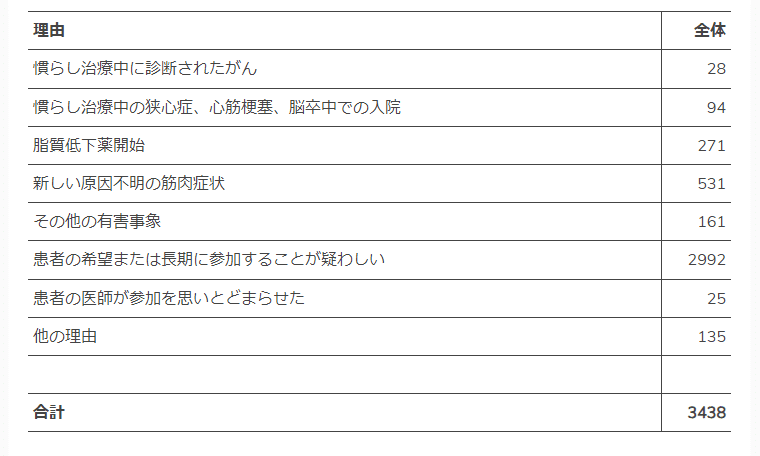

その中で、患者がスタチンを中止した理由について書かれています。

(図はUSAGE調査のホームページより)

上の図はスタチンを中止した理由について示しています。

横軸の中止理由は、左から副作用、コスト、有効性(の欠如)、その他、

わからないまたは覚えていない、です。

そうすると62%とダントツで副作用で中止した人が多いのがわかります。

薬の値段のコストは17%、

有効性を感じないという理由は12%と

非常に少ないことを考えると、

いかに副作用で中止した人が多いか、ということです。

以前の研究では、スタチン使用者の50%が

最初の処方から数か月以内に中止し、

1か月後に最大25%が中止することが示されています。

新規使用者の75%近くが1年目の終わりまでに

治療を中止しているそうです。

日本ではここまでではないでしょう。

この調査の回答者の10人中3人は、

筋肉痛や筋力低下の副作用を経験し、

34%は医師に相談せずに

これらの副作用のためにスタチンの使用をやめました。

つまり、実に3割の人が筋肉の副作用を経験しているのです。

しかし、例えば「クレストール」というスタチンの添付文書には、

臨床試験での筋肉痛の副作用な3.2%、

CPK上昇は1.6%であると書いてあります。

また使用成績調査ではCK上昇2.3%、筋痛1.4%と書いてあります。

つまり、添付文書に書かれている筋肉の副作用の割合は

現実の10分の1程度しか起きないような書き方です。

非常に大きなギャップです。

「3割は多すぎるのでは?」と感じるかもしれませんが、

ヨーロッパの動脈硬化学会の論文でもそれに使い数字で、

筋肉の症状の訴えは7~29%の発生率であると書かれています。

(その論文はここ)

今回の研究で示すことが、実際の筋肉の副作用の発生率多さと臨床試験やスタチン研究、添付文書での発生率の低さのギャップを理解するのに役立つと思います。

今回の研究はシンバスタチン(商品名:リポバス)の

RCT(ランダム化比較試験)です。

RCTはエビデンスレベルの非常に高い研究として考えられますが、

操作をすれば、いくらでも都合の良い結果が出せるという良い例です。20,536人の心血管リスクの高い個人を対象としたランダム化試験で、

1日40mgのシンバスタチンをプラセボと比較して

副作用の発生率はどうかの研究です。

対象者は

4週間のプラセボと

その後の4〜6週間の1日シンバスタチン40 mg服用という、

無作為化前の「慣らし」治療を受けました。

そして、この慣らし治療の段階でランダム化の前に11,609人の患者が

この研究から脱落しているのです。

つまり、この研究は最初の段階では32,145人だったのですが、

3分の1はランダム化されずに、脱落して研究の対象外となっているのです。

では、その脱落理由は?

はっきりとわからない理由がほとんどで、

研究に途中で不参加をした人が非常に多くいました。

8,171人は慣らし治療中に脱落し、

3,438人は慣らし治療後にランダム化のための受診に訪れた際に

脱落しています。

その3,438人の理由は下記のようです。

(表は原文より改変)

つまり、この段階で531人もの筋肉の症状が発生した人が

脱落しているのです。

さらに患者の希望であったり、

理由が不明の人の中にも恐らく多くの筋肉の症状を

経験している人がいると思われます。

途中で脱落した8,171人の中の理由不明の中にも、

かなりの数の筋肉の副作用を示して人はいるのではないか

と推測されます。

そして、ランダム化後の研究の結果では

筋肉症状は10件、0.1%の発生にとどまり、

プラセボとの差は0.06%であるとし、

発生率は5年間で0.1%未満で

非常にまれな副作用だと結論しているのです。

明らかにおかしい!

あらかじめ筋肉の副作用を示す人を脱落させておいて、

残りの人だけでランダム化試験を行うという、

非常に恣意的な研究です。

恐らく、添付文書の筋肉に関する副作用の少なさも、

このような操作がどこかで行われていると考えられます。

つまり、都合の悪い対象者は、

何らかの理由を付け、脱落させれば良いのです。

これがRCTの実際です。

以前の記事

「スタチンはあなたの体の重要な機能を低下させる」で書いたように

、スタチンは非常に有害な作用を示します。

コレステロールを下げることは本当に必要でしょうか?

スタチンでの筋肉に関連する副作用は非常に多く起きていると思われます。そして「ホーキング博士とスタチン」で書いたように、

ALS(筋萎縮性側索硬化症)の原因の一つはスタチンだと考えられます。

「Effects of simvastatin 40 mg daily on muscle and liver adverse effects in a 5-year randomized placebo-controlled trial in 20,536 high-risk people」

「20,536人の高リスク者を対象とした5年間の無作為化プラセボ対照試験における筋肉および肝臓の副作用に対するシンバスタチン40 mgの

毎日の効果」(原文はここ)

スタチンがHDLコレステロールを低下させることは珍しくない

スタチンはコレステロールの合成を抑制するので、

通常はLDLコレステロールが低下します。

一方でHDLコレステロールはどうでしょうか?

以前の記事「糖質制限ではどうしてHDLコレステロール値が増加し、

中性脂肪値が低下するのか? その2」で書いたように、

メカニズム的にはスタチンによりコレステロールの合成が低下すると、

細胞ではSREBP-2が増加し、コレステロールの合成と取り込みを

促進しようとしますし、

miR33aによりコレステロールの引き抜きに関わる

ABCA1によるHDL産生を抑えることになります。

つまり、スタチンはHDLを低下させる可能性があるのです。

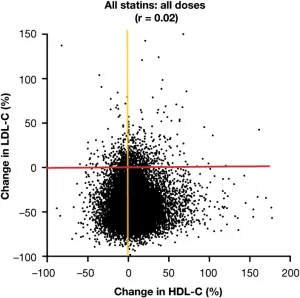

実際はどうでしょう。(図は原文より改変)

上の図は

様々なスタチン製剤の様々な量を内服したときのLDLコレステロール

(縦軸)およびHDLコレステロール(横軸)の変化率です。

変化ゼロに線を引いています。

そうすると、確かにLDLコレステロールが

低下している人がほとんどですが、

逆に増加している人もいます。

しかし、HDLコレステロールはパッと見て

3~4割は減少しているように見えます。

スタチンでHDLコレステロールが低下することは珍しくないのです。

下の図は別の研究のものです。

スタチン治療を開始した患者のHDLコレステロールは20%の人で減少し、58%で変化がなく、22%で増加しました。

(図は原文より)

上の図は点線がHDLコレステロールの減少した人、

実線がHDLコレステロールの変化がなかった人です。

縦軸は心血管疾患イベント(虚血性脳卒中や心血管疾患死)の発生率です。HDLの変化がなかった人よりも

HDLが減少した人の方がリスクが56%も増加しています。

つまり、スタチンを飲んで

HDLが減少する場合はスタチンを使わない方が

良いということになります。

以前の記事「糖質制限ではどうしてHDLコレステロール値が増加し、

中性脂肪値が低下するのか? その2」で書いたように、

インスリンが増加すればHDLが減少します。

つまり、スタチンを使うかどうかというよりも、

インスリンをいかに減らすかが重要であると思います。

スタチンには様々な有害作用があります。

(「スタチンはあなたの体の重要な機能を低下させる」など参照)

あなたのそのスタチンは本当に必要ですか?

「Effect of statins on HDL-C: a complex process unrelated to changes in LDL-C: analysis of the VOYAGER Database」

「HDL-Cに対するスタチンの影響:LDL-Cの変更とは

無関係の複雑なプロセス:VOYAGERデータベースの分析」

(原文はここ)

「Association Between Paradoxical HDL Cholesterol Decrease and Risk of Major Adverse Cardiovascular Events in Patients Initiated on Statin Treatment in a Primary Care Setting」

「プライマリケア設定でスタチン治療を開始した患者における

逆説的HDLコレステロール減少と主要な有害心血管イベントの

リスクとの関連」(原文はここ)

糖質制限でLDLコレステロールが上昇したらスタチンは必要か? その1

糖質制限ではLDLコレステロールが低下する人、変化しない人、

上昇する人と様々ですが、上昇することは決して珍しくはありません。

いわゆる高LDLコレステロール血症という定義に当てはまる

140mg/dL以上の人割合は日本人で20%ですが、

糖質制限ではなんと50%を超えます。

(「みなさんの血液検査データ2020 集計

その3 LDLコレステロール」「糖質制限とLDLコレステロール上昇6

みなさんの血液データから」参照)

そして、糖質制限を始めて

何年経っても上昇したままの人も珍しくありません。

私もその一人です。

このLDLコレステロール上昇が

糖質制限反対派やスタチン医者の標的にされます。

糖質制限でLDLコレステロールが200とか300mg/dLとかに上昇を認めたときにスタチンを飲んだ方が良いのでしょうか?

これまで私のブログの記事で様々なエビデンスを紹介してきました。

今回それをまとめたようなわかりやすい論文が出たので

それに沿ってみていきましょう。

題名は「Statin therapy is not warranted for a person with high LDL-cholesterol on a low-carbohydrate diet」

「スタチン療法は、低炭水化物食で LDL コレステロールが高い人には

必要ない」(原文はここ)です。

まずは、そもそもLDLコレステロールは

アテローム性動脈硬化症のアテロームを発生させる原因なのか?

ということです。

高LDLコレステロールの代表と言えば

家族性高コレステロール血症(FH)です。

FHは遺伝的にLDL受容体の問題があり、

血中のLDLコレステロールは激増しています。

本当に高LDLコレステロールが

アテロームを発生させるのであれば、

FHの人は長く生きられない可能性が高くなります。

以前の記事のFHのシリーズを読んでみて下さい。

「家族性高コレステロール血症から考える 高LDLコレステロールは

心血管疾患の原因ではない その1」「その2」「その3」「その4」

「その5」「その6」「その7」

実際にはFHの方のいくつもの研究で、

LDLコレステロールと超音波で調べたアテローム性動脈硬化症の

程度との間に関連性は見られませんでした。

さらに、早期の心血管疾患のない家系で、

20歳以上の多くの健康なFHである人は、

一般の人と同様の平均余命を持っていることがわかっています。

また別の研究では、

遺伝的に決定されたFHを有する3人の家族を時間の経過とともに追跡し、

前の世代も合わせて合計412人を特定しました。

これらのメンバーの冠動脈疾患での死亡率および

全原因死亡率をオランダ全土の死亡率と比較しました。

そうすると、なんと19世紀では、

これらのFHの家族の死亡率は一般の人よりも顕著に低かったのです。

その理由は、当時の最も一般的な死亡の原因は感染性の疾患です。

高LDLコレステロールが感染から保護するという多くの証拠があるのです。

さらにさらに、心血管疾患あり無しのLDLコレステロール値および

平均年齢は、FHの6つの研究のうちの5つで有意に違いはありませんでした。その一方で、HDLコレステロールは、

心血管疾患のあるFHでは6つの研究のうち4つにおいて

有意に低かったのです。

つまり、LDLコレステロールは心血管疾患には関連せず、

HDLコレステロールが関連があることを示唆しています。

高LDLコレステロールがFHにおける心血管疾患の原因であれば、

加齢に伴いさらに心血管疾患のリスクは増加するはずですが、

実際にはそのようになっていません。

つまり、高LDLコレステロール以外の要因が

FHの早期の心血管疾患の原因であると考えられます。

さらに、高齢まで生存しているFHは

その高LDLコレステロール以外の要因が存在していないから、

高齢まで心血管疾患にならないとも考えられます。

明らかに、心血管疾患になるFHの人では、

高LDLコレステロールより心血管疾患の他のより重要な危険因子

(凝固線溶系因子の異常など)を遺伝的に受け継いでいる

可能性があるのです。

17人のFHおよび26人の正常な人の研究で、

FHでは血小板凝集薬に対する感度が有意に高くなっていました。

FHの別の研究でもFHの人の血小板が正常な人の血小板よりも

様々な凝集剤に対して有意に反応性が高いことがわかりました。

別の研究では、血漿フィブリノーゲンおよび第VIII因子は、

心血管疾患を伴うFHで有意に高かったのですが、

LDLコレステロールや他の脂質に関しては有意差がなかったのです。

720人のFHの研究では、

スタチンだけでも、

スタチンにエゼチミブ(ゼチーア)を併用しても、

コレステロールの数字は良くなりますが、

効果は無いばかりか、

アテローム性動脈硬化症の進行を止めることができていません。

プラセボと何ら変わらなかったのです。

LDLコレステロールが原因だという考えは非常に矛盾しています。

ずっと長い間LDL コレステロールのリスクは誇張されてきており、

LDLコレステロールを下げることが

目的になってしまっているように思えます。

糖質制限をして、中性脂肪値が低下し、

HDLコレステロールが上昇している前提では

LDLコレステロール上昇を恐れる必要はないでしょう。

この続きは明日以降の記事で。

糖質制限でLDLコレステロールが上昇したらスタチンは必要か? その2

以前の記事「その1」では、

高LDLコレステロールの代表の家族性高コレステロール血症(FH)でも

LDLコレステロールと心血管疾患に関連性がないことを書きました。

心臓の冠動脈の石灰化のスコアである、

冠動脈カルシウム (CAC) スコアの方が

LDLコレステロールよりも心血管疾患の予測因子として優れています。

以前の記事

「LDLコレステロール値は心血管イベントとは無関係」で書いたように、

LDLコレステロールが190を超えるような人であっても、

CACが低い場合には心血管イベントの起こる可能性は低く、

逆にLDLが77未満と非常に低くてもCACが非常に高ければ

イベントのリスクは高くなるのです。

もちろん、CACを測定するにはCT検査が必要で、

LDLコレステロールのように血液だけではわかりません。

しかし、一番重要なポイントはCACを下げる薬が存在しないことでしょう。つまり、CACを下げる治療が医師ではできません。

そうすると、その代わりの治療対象が必要となり、

それがLDLコレステロールなのでしょう。LDLコレステロールを下げることに意味がなくても、スタチンという薬が存在します。

そうすると治療している気分になれます。

CACスコアは、糖尿病があっても無くても、若年、

中年および高齢者であっても心血管疾患、致

命的および非致命的な冠動脈イベントの最良の予測因子であることが

証明されています。

さらに、10 年以上にわたる長期的なリスク予測にも優れています。

206人の家族性高コレステロール血症(FH)を対象にした研究では、

薬物治療で同じ程度にLDLコレステロールが

低下(150mg/dl)していたのに、

患者 1,000 人あたりの年間の心血管イベント発生率は

CAC スコアが 0では発症率0で、1 ~ 100では26.4、>100では44.1でした。(図はこの論文より)

2,175 人のCACのある人(平均年齢42.5歳、95.1%男性)の

データを分析した韓国の研究(論文はここ)では、

インスリン抵抗性を表すHOMA-IRで4つのグループに分けたとき、

最も低いHOMA-IRは0.856未満、最も高いグループのHOMA-IRは

2.008以上として、最もインスリン抵抗性が低いグループと比較して、

最もインスリン抵抗性の高いグループの時間経過に伴う

CAC スコアの増加のリスクは1.79倍でした。

さらに、CACスコア増加のリスクはインスリン抵抗性+肥満で3.35倍、

インスリン抵抗性+肥満+脂肪肝で2.46倍でした。

インスリン抵抗性も肥満も脂肪肝も糖質制限では

大きく改善するものばかりです。

別の研究では、CACではありませんが、

冠動脈アテローム性動脈硬化症はLDLではなく

耐糖能の状態と関連がありました。

下の表は冠動脈狭窄の重症度とプラークタイプの分布を示しています。

耐糖能が正常な人では狭窄はすべて50%未満でしたが、

前糖尿病と糖尿病では50%以上が75%以上の狭窄でした。

糖尿病では石灰化も多くなりました。

(図と表はこの論文より改変)

下の図は冠動脈狭窄の重症度の各レベルと血糖のパラメータ

(FPG:空腹時血糖値、PPG:食後血糖値、HbA1c)の関連を

分析したものです。

横軸は右に行くにしたがって重症化しています。

どれも血糖のパラメータが悪化するにつれて重症度も悪化しています。

下の表は冠動脈アテローム性動脈硬化症の可能性を示しています。

糖尿病では正常の2倍以上のリスクです。

心血管疾患予防へのLDLコレステロール中心のアプローチは、

他の病態生理学的メカニズムから注意をそらしている可能性があります。

もちろん意図的に。LDLコレステロールがアテローム性動脈硬化を

促進するという仮説を反証する証拠は非常に多くあるにも関わらず、

ほとんど無視されてきました。

心臓とは別に心血管疾患の中で、脳の血管の問題も考える必要があります。比較的致死率の高いくも膜下出血はコレステロールと

どのような関連があるでしょう。

下の図は5つの研究における高コレステロール血症と

くも膜下出血の可能性を示しています。

(図はこの論文より)

ほとんどの研究で高コレステロール血症がある方が

くも膜下出血の可能性は非常に小さくなっています。

コレステロール値が高いと脳動脈瘤の破裂を防ぐようです。

LDLコレステロールが心血管疾患の原因ではないでしょう。

スタチン医者が「インスリン抵抗性を改善しましょうね」と言いますか?

糖質制限でLDLコレステロールが上昇しても、問題はないと考えます。

次回以降も糖質制限でのLDLコレステロール上昇が

問題ないことを述べていきます。

糖質制限でLDLコレステロールが上昇したらスタチンは必要か? その3

「その1」「その2」に続き糖質制限でLDLコレステロールが上昇しても

スタチンは不要論を書いていきます。

今回は、その2の途中で少し書いた、

インスリン抵抗性との関連についてです。

以前の記事「比較的若い女性の冠動脈性疾患のリスクは

インスリン抵抗性で6倍、糖尿病で10倍」で書いたように

55歳未満の比較的若い女性では冠動脈疾患のリスクは

インスリン抵抗性で6倍、糖尿病で10倍と圧倒的に高くなっていました。

しかしLDLコレステロールのリスクは大したことはありませんでした。

以前の記事

「インスリン抵抗性が続くと心血管疾患のリスクが高くなる」で

書いたように、心血管イベントのリスクは持続的なインスリン抵抗性で

4.8倍も高くなります。

LDLコレステロールなどが高い高脂血症(脂質異常症)は

リスク因子ではありませんでした。

また「急性冠症候群とインスリン抵抗性」で書いたように、

インスリン感受性のグループと比較した

3年間での主要な心臓有害イベントのリスク比は、

糖尿病と糖尿病性インスリン抵抗性でリスクが高く、

最も高いのはHOMA-IRが5以上となる糖尿病性インスリン抵抗性グループでリスクは3倍前後でした。

インスリン抵抗性がアテローム性動脈硬化症の病因であるメカニズムは

いくつもあります。

血圧の上昇、グリコカリックスの破綻、血栓形成の増加、AGEs、

一酸化窒素低下などです。

どう考えてもインスリン抵抗性があると

血管の機能や構造に悪影響があるでしょう。

一般的には

マクロファージがコレステロールを取り込んで、

泡沫細胞になって、

アテローム性動脈硬化のプラークを形成するとされていますが、

人間のマクロファージを使った研究では、

高インスリン血症はマクロファージの酸化LDL取り込みを

80% 以上増加させ、

16時間でマクロファージへの脂質の取り込みを

ほぼ 3 倍増加させることを実証しました。

(ここ参照)

LDLには質があります。

大きなフワフワしたLDLは良質で人体にとって有益なLDLであり、

小さな密度の高い危険なLDL(sdLDL)は非常に有害で、

アテローム発生性であると考えられています。

しかし、一般的な検査ではそれが無視されています。

ただ単にLDLコレステロールだけを測定し、

その値に応じてスタチンが処方されるのです。

LDLが大きいのか小さいのかは特別な検査が必要ですが、

他の検査値で十分に推測可能です。

つまりHDLコレステロール値と中性脂肪値です。

それぞれの値、中性脂肪/HDL比が重要です。

以前の記事「糖質制限とLDLコレステロール上昇」で書いたように、

中性脂肪が十分に低い(できれば60以下)、

HDLが十分に高い(できれば60以上)であれば、

sdLDLは非常に少なくなると考えられます。

(図はここより)

(上の図のフェノタイプAとBはLDLのパターンで、

フェノタイプBはsdLDLに相当します)

以前の記事「中性脂肪/HDLコレステロール比と心筋梗塞」で書いたように、心筋梗塞のリスクは、中性脂肪/HDL比でみると、

最も低いグループと比較して最も高いグループのリスクは

なんと16倍にもなるのです。

さらに以前の記事

「中性脂肪が低くHDLコレステロール値が高いと虚血性心疾患のリスクは

低い」で書いたように、LDLコレステロールの高低は関係なく、

低中性脂肪高HDLで虚血性心疾患リスクがもっとも低く、

高中性脂肪低HDLが最も高くなっていました。

(図はここより)

以前の記事

「みなさんの血液検査データ2020 集計 その6

中性脂肪/HDLコレステロール比」で示したように、

糖質制限をしている人はほとんどが中性脂肪/HDL比が大きく低下します。

中性脂肪/HDL比はインスリン抵抗性の指標であることを考えると当然ですが。なぜ糖質制限をすると中性脂肪/HDL比が大きく低下するのかは

以前の記事「糖質制限ではどうしてHDLコレステロール値が増加し、

中性脂肪値が低下するのか? その1」「その2」などを参照してください。

sdLDLは酸化、糖化、糖酸化しやすく、危険です。

sdLDLの増加は冠動脈疾患のリスクを増加させます。

(「小さな危険なLDL(sdLDL)コレステロールと冠動脈心臓病のリスク」「sdLDLと冠動脈疾患と糖尿病」など参照)

当然ながら高血糖、糖尿病はLDLを糖化させます。

LDLの構成成分のアポリポタンパクBの糖化レベルは、

空腹時血糖、食後血糖、HbA1c と有意に相関し糖化アポリポタンパクBの

割合は、肥満糖尿病グループの空腹時血糖、食後血糖と有意に

相関していました。(ここ参照)

アテローム発生性脂質異常症のリスクの3要素はsdLDLの増加、

中性脂肪の増加、HDLコレステロールの低下であると考えられています。

上の図(図はここより)はちょっと以前の研究(この論文)について

図示したものですが、この3要素を有する人は、

年齢、性別、体重に関係なく、心筋梗塞のリスクが

3 倍に増加することを示しました。

白いバーは冠動脈疾患あり、グレーのバーは冠動脈疾患なしです。

総コレステロール(TC)およびLDLに差はなく、

中性脂肪(TGs)とHDLは大きく差がありました。

つまり、心筋梗塞などの冠動脈疾患を起こす人では

必ずしもLDLコレステロールおよび総コレステロールが高くないのです。

sdLDL増加、高中性脂肪、低HDLはすなわち

インスリン抵抗性を示しています。

改善すべきはインスリン抵抗性です。

心血管疾患は糖質過剰症候群ですから。

スタチンは必要なく、必要なのは糖質制限です。

それでもまだLDLコレステロールの値に執着する医師は

何らかの意図を持っているか、無知か、信じやすいタイプなのでしょう。

糖質制限でLDLコレステロールが上昇したらスタチンは必要か? その4

「その1」「その2」「その3」に続き糖質制限で

LDLコレステロールが上昇してもスタチンは不要論を書いていきます。

LDLコレステロールは別として、心血管疾患のリスク因子は

いっぱいあります。

アテローム性動脈硬化症はメタボリックシンドローム、前糖尿病、

2 型糖尿病などで広く見られます。

高血糖、インスリン抵抗性は糖尿病が無くても

心血管イベントのリスクを増加させます。

中性脂肪、HDLコレステロール、血糖値、内臓脂肪、

血圧などメタボの基準に含まれるもの、

そして体重やBMIなどもリスク因子でしょう。

また炎症やあまりなじみがないかもしれませんが

Lp(a)もリスク因子だと考えられています。

そうであるのであれば、LDLコレステロール以外のリスク因子は

ほとんどが糖質制限で有益な方向に変化しますので、

糖質制限が悪いはずがありません。

その3でも書いたように、アテローム発生性脂質異常症のリスクの

3要素のsdLDLの増加、中性脂肪の増加、HDLコレステロールの低下は

全て糖質制限で大きく改善しますし、糖質制限で血糖値、

インスリン抵抗性、HbA1c、肥満および内臓脂肪も

大きく改善します。

さらに、炎症や血圧も改善します。

Lp(a)は個人的にはリスク因子としては微妙だと思っていますが、

低脂質高炭水化物食で増加します。(ここ参照)

私自身の人体実験での高脂質食でも大きくLp(a)は低下しました。

(「5日間の高脂肪高エネルギー食負荷試験(人体実験) その2

リポタンパク質(a)Lp(a) あなたは何者?①」参照)

心血管疾患予防には脂質を減らすように言われているのに、

高脂質の食事でLp(a)が低下するのも興味深いですね。

PAI-1という線溶系阻害因子も低下します。

(「高血糖は凝固を促進し、高インスリン血症は線溶を阻害する」

「血液がドロドロってなんだろう? その1」など参照)

(図はここより)

つまり、糖質制限で心血管疾患のリスク因子として考えられているもので、改善しない(LDLが変化しなかったり、低下する人もいますが)のは

たった一つLDLコレステロールだけなのです。

それ以外は非常に大きく改善します。

こんな改善を見る薬剤、食事法は他にはないでしょう。

そうであるのであれば、後はLDLコレステロールが

本当に心血管疾患のリスクとして非常に重要なのかが問題となるだけです。

スタチン医者は他のリスク因子の改善には目もくれず、

LDLコレステロールの上昇だけを指摘し、

スタチンを処方したがるでしょう。

しかし、実際にはLDLコレステロールのリスク増加の程度は無いか、

非常に小さいという研究が多くあります。

そうであるならば、糖質制限にスタチンは必要ないでしょう。

LDLコレステロールの基準は

スタチン処方のために設定されていると言っても過言ではないでしょう。

次回はスタチンの恩恵はどの程度か?

について書きたいと思います。

糖質制限でLDLコレステロールが上昇したらスタチンは必要か? その5

「その1」「その2」「その3」「その4」に続き糖質制限で

LDLコレステロールが上昇してもスタチンは不要論を書いていきます。

スタチンの効果はLDLコレステロール低下によって

起きているのではないと思っています。

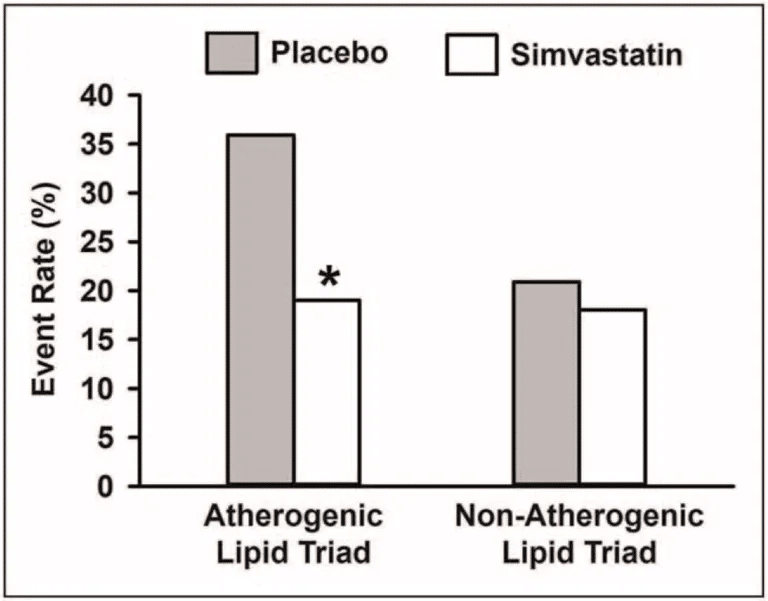

スタチンの抗炎症作用によるものだと思います。(図はここより)

上の図はスタチンの中のシンバスタチンで治療を受けた

4S試験というものの再分析したものです。

縦軸は冠動脈イベント発生率を示していますが、

横軸は左はアテローム発生性の3要素(高LDL、高中性脂肪、低HDL)の

患者と右は非アテローム発生性(高LDL、低中性脂肪、高HDL)の人です。

アテローム発生性の3要素のある人では

スタチンによって冠動脈イベントが有意に低下していますが、

非アテローム発生性の人ではプラセボとスタチンでは

違いがありませんでした。

つまり、LDLコレステロールに関係なく、

低中性脂肪で高HDLという糖質制限で得られる状態では

スタチンの効果はほとんどないことがわかります。

上の図は

スタチンの中のプラバスタチンで治療したときの

冠動脈イベントの発生率です。

左は43mg/dL未満という低HDLの人で、

右がHDL53mg/dL以上の人です。

先ほどと同様に低HDLではスタチンで発生率が低下していますが、

高HDLではプラセボと違いがありません。

つまり、LDLコレステロールは関係なく、

低中性脂肪、高HDLコレステロールという糖質制限で

得られる状態ではスタチンを使用したことによる恩恵はない

ことがわかります。

高中性脂肪、低HDLはインスリン抵抗性の状態です。

重要なのはインスリン抵抗性を改善することでしょう。

スタチンは逆にインスリン抵抗性を増加させる可能性があります。

(「スタチンはインスリン抵抗性を増加させる」参照)そして、

糖尿病を発症させたり進行させたりする可能性があります。

(「スタチンは糖尿病を進行させる」

「スタチンの使用は、はっきりとした糖尿病発症のリスク増加がある!」

参照)さらに様々な副作用が知られています。

(「スタチンはあなたの体の重要な機能を低下させる」など参照)

糖質制限でLDLコレステロールが上昇しても、これらのリスクを背負ってスタチンを飲んでも恩恵はほとんど無く、逆に有害である可能性が高いと思います。

「Statin therapy is not warranted for a person with high LDL-cholesterol on a low-carbohydrate diet」

「スタチン療法は、低炭水化物食で LDL コレステロールが高い人には

必要ありません」(原文はここ)