解答用紙生成の使い方

この記事で販売しているマクロの使い方の説明です。購入済みの方にはマニュアルに、検討している方も参考としてください。

はじめに

本ファイルは、テストの解答用紙を作成することを目的としたマクロです。Excel2013以降で動作確認をしていますが、環境によっては、レイアウトが崩れたりすることがあります。

本ページのスクリーンショットはOffice365、Excel(2407)のものです。バージョンにより機能の有無やレイアウトに差異が現れることがあります。

サポートについて

原則として、使用法に関する個別の質問等にはお答えしておりません。ただし、バグなどを発見した方は、販売記事にコメントしていただくと、修正する事があります。

使い方

初期設定

ダウンロードしたファイルをダブルクリックして開いてください。もし、

セキュリティの警告 マクロが無効にされました。

と表示されている場合、「コンテンツの有効化」をクリックして、マクロを使えるようにしてください。

その後、初期設定をクリックしてください。

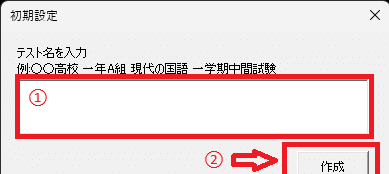

クリックすると、「初期設定」というウィンドウが立ち上がります。①の部分にテスト名を入力してください。ここで入力したものが販売記事のイメージで「解答用紙生成マクロの作成サンプル」というテキストが入っている部分となります。また、最終的に出力されるファイル名にもなります。

入力しましたら、②「作成」をクリックしてください。

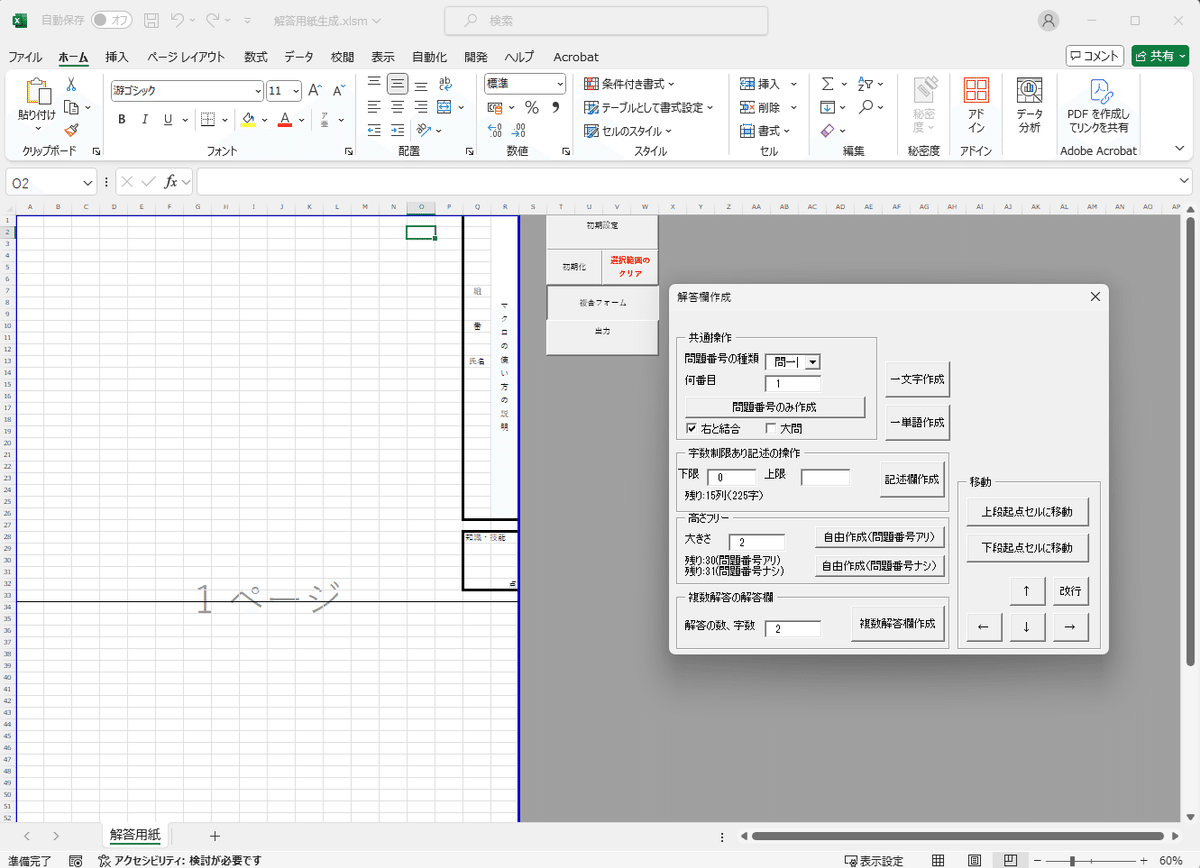

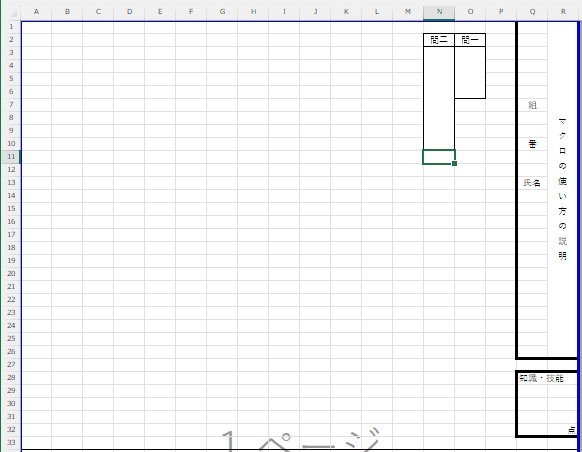

すると、次のような画面となります。この画面で「解答欄作成」のウィンドウを操作することにより、解答欄を作成することができます。

解答欄作成

このウィンドウでの入力や、クリックによって解答欄を作成します。

このウィンドウは、「初期設定」ボタンの二段下の「複合フォーム」ボタンを押すことでも起動します。

また、このウィンドウからの操作はアクティブセルを起点にして行われます。

機能の説明です。

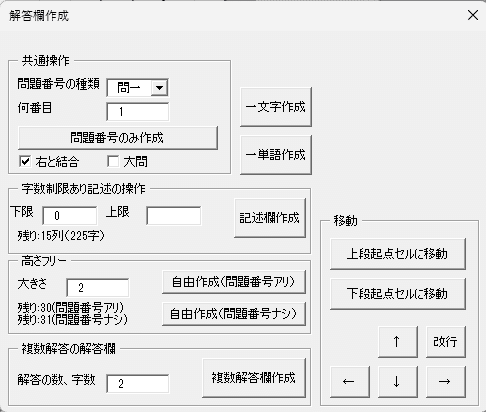

共通操作

問題番号の種類……「問一」の右の三角形をクリックすることで、他の選択肢に切り替えることができます。また、選択肢以外にも、自由に入力していただくことができます。

以下に選択肢の種類を記します。

問一……「問○」という問題番号です。問一~問二十まで用意してあります。それ以降は手動で補正してください。以下同様

1……数字が入力されます。半角

一……漢数字が入力されます。一~二十

①……丸で囲まれた数字が入力されます。①~⑳

[1]……[]で囲まれた数字です。[1]~[20]

【1】……【】で囲まれた数字。【1】~【20】

ア……片仮名が入力されます。ア~ン

A……大文字のアルファベットが入力されます。半角。A~Z

a……小文字のアルファベットが入力されます。半角。a~z

「何番目」……上記の選択肢から選んだ場合に何番目の数字・文字を入力

するかを選択します。例えば、①の3であれば、③が入力されます。

ただし、上記の選択肢以外の文字を「問題番号の種類」に入力した場合は、ここの入力内容は反映されません。

この二つは、解答欄を作成するときに必ず設定してください。解答欄を作成すると「何番目」の項目は、自動で+1されます。都合が悪ければ変更してください。

・「一文字作成」……現在選択されているセルから、4セル分の大きさの解答欄を作成します。記号問題の解答欄にオススメです。

・「一単語作成」……現在選択されているセルから、8セル分の大きさの解答欄を作成します。漢字の問題の解答欄などにオススメです。

また、これらの解答欄は自動的に配置されていきますので、配置を考えることなく作成していただけます。

字数制限ありの記述の操作

・「記述欄作成」……「上限」のボックスに入力された数の枠を作成します。1行15字で、それを超える場合、自動的に改行されます。下に表示されている「残り:X列(YY字)」に収まる文字数を入力してください。また、枠と枠の間は点線になります。ただし「下限」のボックスに数値を入れることで、任意の文字数目の枠の下を実線にすることができます。文字数の下限がある記述問題等にオススメです。

※ただし、「記述欄作成」は、必ず新しい行から作成されます。もし行の途中から作成したい場合、後述の「複数解答欄作成」から作成してください。

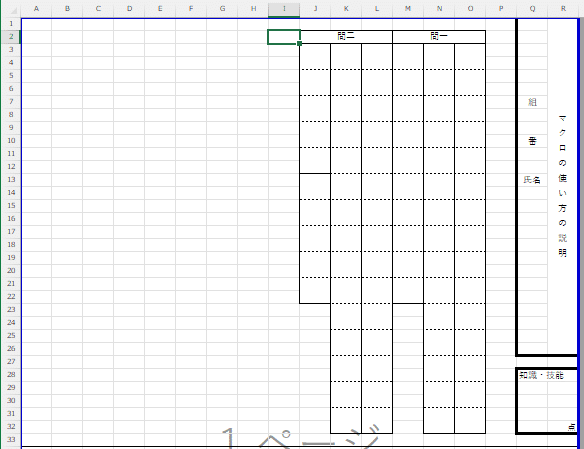

問一 下限0、上限40で設定

問二 下限35、上限40で設定

高さフリー

上記の3種類以外の解答欄を作成したいときに使用してください。

「大きさ」に作成したい大きさを入力してください。参考として「一文字作成」は高さ4、「一単語作成」は8、「記述欄作成」は一文字あたり2となっています。一文抜き出して答える問題などにオススメです。また、複数解答に備えて、問題番号ナシで作る事もできます。ただし、「問題番号ナシ」の解答欄は、行頭に設定することはできません。また、下に表示されている「残り」を超える数字を入力した場合は、収まるように作成されます。ただし、30または31を超える大きさは作成できません。

問一 大きさ30で問題番号アリ

問二 大きさ5で問題番号アリ(1つめ)大きさ5で問題番号ナシ(2つめ以降)

複数解答の解答欄

使い方は「記述欄作成」とほぼ同じです。ボックスに作成したい枠の数を入力してください。ただし2行以上になる枠は「字数制限ありの記述の操作」で作成してください。原則的に入力は2~15です。ただし、行の途中から作成する場合はこれより少なくなります。(「高さフリー」の「残り」の数を2で割ったものが作成できる数の目安です)

問三 一単語作成(問一・問二)の下に5で設定

ここまでが、基本的にレイアウトを自分で考えないパターンです。

レイアウトを手動で作成する操作

共通操作

「問題番号のみ作成」……上の「問題番号の種類」と「何番目」の内容を元に、問題番号のみ作成します。問一に①と②がある場合などにオススメです。

「右と結合」……これがチェックされているとき、問題番号を作成した問が複数行に跨がるときにオススメです。選択されているの右のセルが解答欄でないときに結合操作が行われます。右のセルと問題番号が異なる場合はその旨の警告が表示され、キャンセルすることもできます。

「大問」……これがチェックされているとき、縦書きで作成されます。

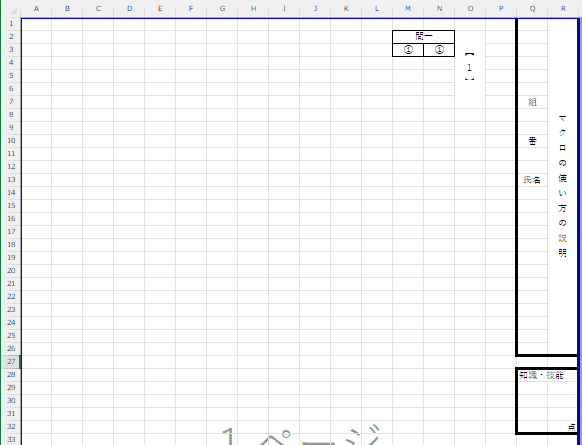

O列 大問

問一 「右と結合」にチェック

① 「右と結合」からチェックを外して作成

移動

フォーム起動中はシートの操作ができないようにしているので、ここのボタンで移動してください。

「上段起点セルに移動」「下段起点セルに移動」……それぞれO2とO35に移動します。

「↑」「→」「↓」「←」……アクティブセルを矢印の方向に一つ移動します。

「改行」……アクティブセルを隣の行の行頭に移動します。

※アクティブセルから解答欄が作成されます。

フォーム外での操作

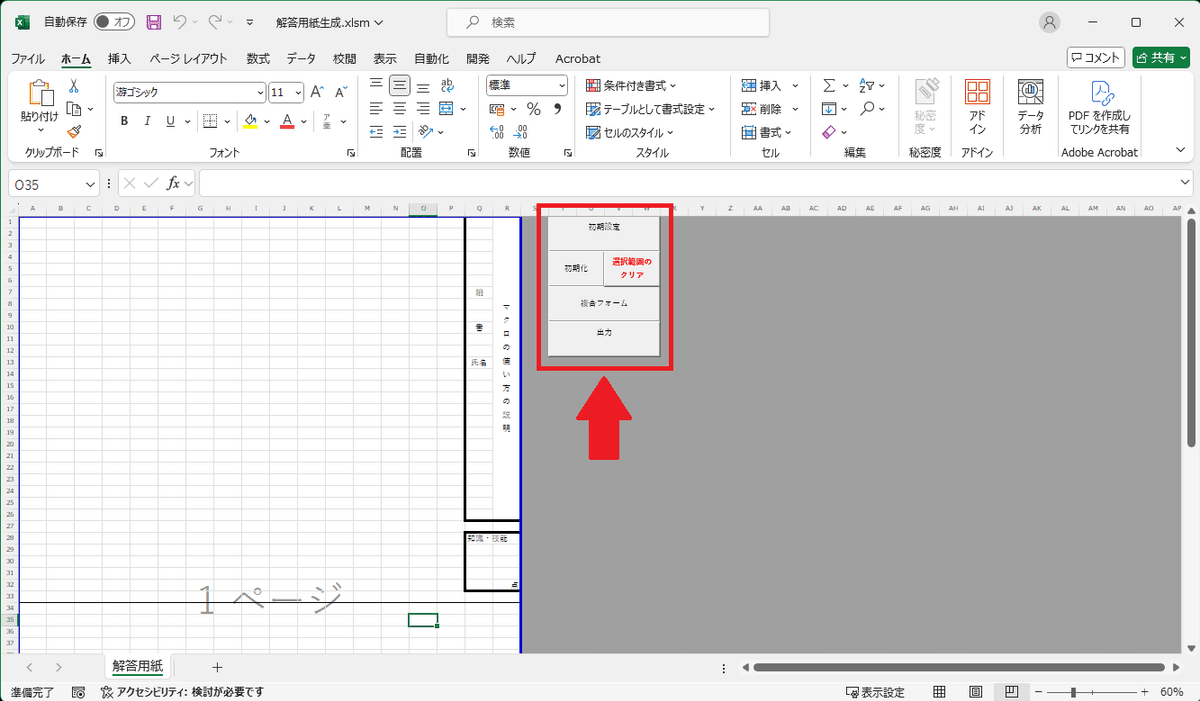

いずれも下の画像の赤枠の中のボタンでです。

「初期設定」……最初に書かれているとおりです。

「初期化」……全てをリセットします。クリックすると警告なしで実行され、元に戻す(Ctrl + Z)が不可能な操作ですので、十分注意してください。

「選択範囲のクリア」……範囲を選択し、これをクリックすることで作成した解答欄を消去することができます。ただし、解答欄の作成自体は、上書きで作成できますので、必ずこれを使用するものとは限りません。

「複合フォーム」……「解答欄作成」のフォームを作成します。

「出力」……この下で説明します。

出力

完成したら、これをクリックしてください。すると「名前を付けて保存」のダイアログが表示されるので、保存場所とファイル名を指定してください。ファイル名は標準では最初に設定したテスト名が設定されています。

また、設定した解答用紙と同じものが2シート用意されています。一つを印刷用、もう一つを模範解答を入力するシートとして使用していただけます。