マツ編集長の本棚 #1〜技術と社会の近代史を学ぶ本

3度のメシより読書好き♡偏集長のマツです。

このマガジンでは、土木にもっと詳しくなるための専門書のほか、歴史書、哲学書など『土木偏愛者向けの本』を連載してまいります。

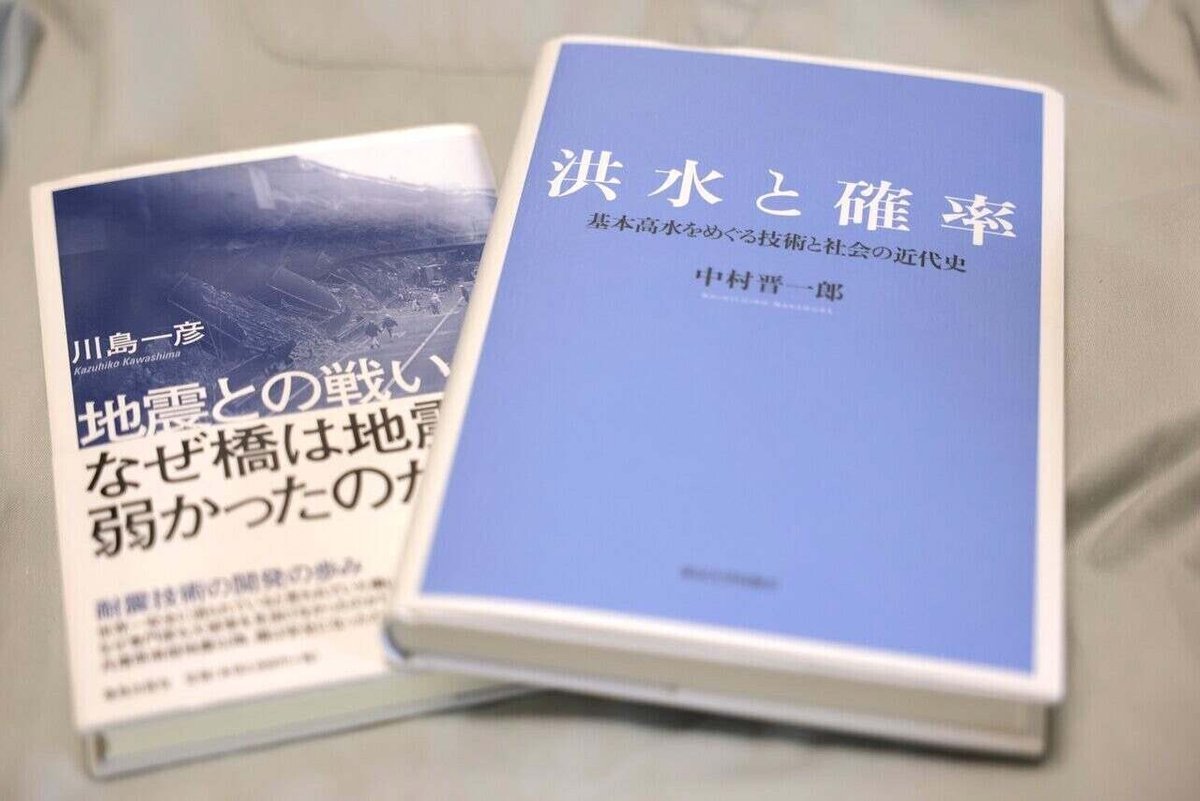

第1回の今回は「洪水と確率」(名古屋大学准教授 中村晋一郎博士著)。2021年3月初版ながら、名著の香りがする。

【「基本高水」を理解する】

きほんこうすい。治水計画を立案する際に設定される、計画の目標となる流量。河川法において「洪水防御に関する計画の基本となる洪水」と定義され、各法定河川でその設定が義務づけられている。高水は、洪水(こうずい)と聞き間違えないように「たかみず」と読まれることも多い。

土木史の本でありながら、河川の専門家以外を寄せ付けないこの硬派なタイトルにしびれる。しかし、我が国の欧米型近代化150年を総括する上で、またこれからの100年のインフラ整備を考える上で、土木技術者、土木偏愛者が読んでおくべき必読の一冊といっていいだろう。

事実に基づく考察が秀逸で、示唆に富んでいるからこそ、未来の我が国の形が浮き彫りになっています。執筆者である中村晋一郎先生とは面識はないが、読み進めるうちに尊敬の念が深まり、読破後は憧れにかわった。

私の専門外ながら、河川の『基本高水』で切り取る技術と社会は、近代化そのものを総括しているといって良いと思う。先生には、例えば有史2,000年を俯瞰したような著作も期待したところ。

アカデミアに籍をおく道路や橋、その他の分野の皆さまにも、近代化を総括するような、そんな一冊をまとめ上げていただきたいものです。私がまだ出会っていないだけかもしれないが。

文 松永 昭吾(マツ)from DOBOKU偏集長

土木酒場大将。51歳。酒と本をこよなく愛する土木技術者。「土木はやさしさをかたちにする仕事」がモットー。土木学会土木図書館委員会委員・土木学会誌編集委員・地震工学委員会委員、土木写真部福岡支部長、土木偉人かるた部西部支部長、マンホール探検隊九州支部長。(株)インフラ・ラボ代表取締役、(株)サザンテック執行役員上席技師長。工学博士・技術士・防災士。