【雀魂コラボイベ】万象修羅麻雀に捧げるリャンシャンテンピーク理論

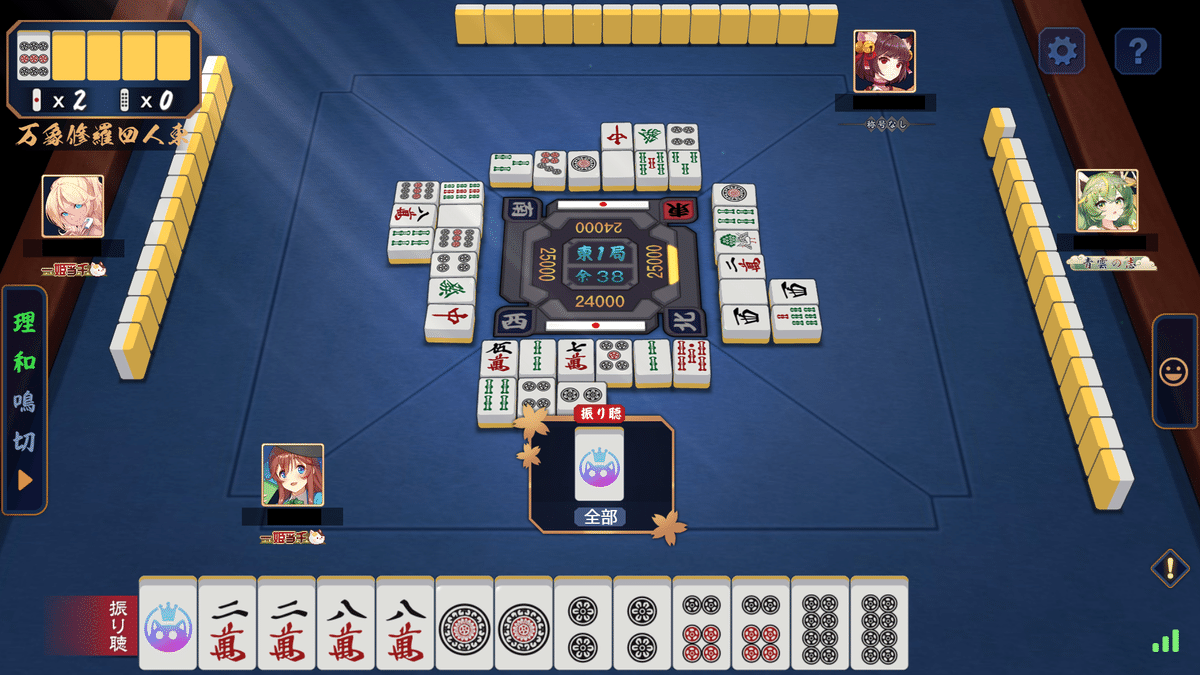

いま雀魂で期間限定で遊べる万象修羅モード、楽しいですね。

ざっくりルール説明すると、四人麻雀で、全員がオールマイティ牌1枚を持っている状態で遊ぶ「修羅の戦」だ。修羅の戦は、3人和了するか流局するまで局が続く、雀魂の特殊な常設ルールである。

オールマイティ牌は、和了時に最も点数が高くなるようにすきな牌を選べる。自動で点数計算してくれるので、実はドラの方を持っていたことにしたり、勝手に一気通貫が付いたり一盃口になっていたりする。

さて、オールマイティ牌と聞いて私は胸が躍った。

これ、「少牌マイティ」じゃん!!!

そう、オールマイティ牌という心の牌を持ってプレイするルールを、私は以前から知っていた。何年か前に、身内で無理言って一緒に遊んでもらったこともあった。楽しかった。私はこういう分かりやすくて変なルールが好きなのだ。

あのルールが久々に打てるぞ!

ということでめっちゃ潜って遊んでいる。

万象修羅ルールとは何か

上で紹介した少牌マイティは三麻である。だから、万象修羅を簡潔に説明するならば、

少牌マイティ - 三麻 + 修羅 = 万象修羅

という図式が一番分かりやすいだろう。ここから、「マイティ」要素と「修羅」要素の2つに分けて考えていきたい。

「修羅」要素

まず雀魂特有の「修羅」要素について見ておく。

「修羅」ルールでは、和了した人はその局を先に抜ける(その後の点棒のやり取りが発生しない)が、3人が和了(あるいは流局)するまでは局が終わらない。(また、東風戦で親は必ず流れるほか、開局時に配牌から3枚選んで誰かと交換するミニイベントが行われる。)

ここですぐに、2つの矛盾する戦略が思いつくはずである。

ひとつは、高い手をじっくり粘る戦略だ。仮に1人2人と先抜けして残り2人になってしまっても、最終的に大物手を和了りさえすれば大きなプラスになるはずだ。

もうひとつは、早く和了ったほうがいいという戦略である。和了ってしまえばその局ではもう失点しない。ただ座っているだけで、誰かにツモられたときに1000点2000点とじりじり削られていくし、放銃のリスクもあるので、早めに和了っておきたい。

また、誰かが先抜けした後でツモ和了りすると、抜けた人からは点数を貰えなくなるのでツモ損になる。山をめくる人数も減っていくので、ツモ損になる確率もだんだん上がる。例えば親が先に和了っていなくなった場合、せっかく跳満の3000-6000をツモっても半分の6000点しか収入がない。高い手は時間がかかるので、これがめちゃくちゃ痛い。倍満和了して4000点ってマジ? ただ、誰かからロンすればフルで貰えるので、誰が当たり牌を引くかというギャンブル性が高いなと感じる(特に2人残りのとき)。

「修羅」ではこの相反する2つの戦略を使い分けることが鍵になる。基本的には通常の麻雀と同様に、高い手役に固執せず、手牌から自然に描ける程度の打点を追っていく。ラス目のときは無理な手役作りもあるだろう。

(234567s發待ちの満貫に取っていない。)

注意したいのは、ベタオリは基本やらないということである。座っているだけでどんどんツモられて持ち点が減るので、自分の手牌価値が無いのであれば、全部鳴いて無理やり付けた役牌1翻ですぐに和了ることだ。ベタオリするとしたら、2人残りになって自分の手が安い場合である。どのみち相手が和了るとしても、跳満ツモの3000点を支払うのか、ロンされて12000点支払うのかは雲泥の差だ。

結論、ゴミ手からでも積極的に和了りに行きたいことになる。

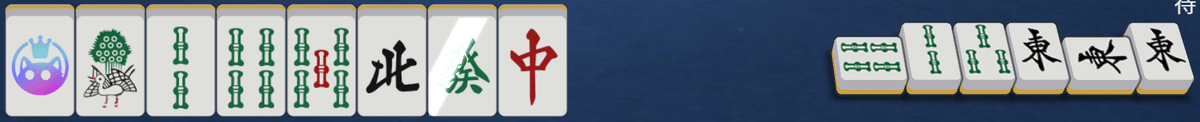

「マイティ」要素

次に、目玉である「マイティ」要素。どの牌にでも化けるオールマイティの万能牌を、全員1枚ずつ持っている。これは簡潔に言うと、全員シャンテン数が1下がる、ということである。いつもの一向聴が聴牌になる。よって、通常の麻雀における一向聴での受け入れ枚数が、そのまま当たり牌の枚数ということになる。

何が当たり牌になるかについては、

などが詳しい。のだが、リアル雀荘で打つのと違い、雀魂には待ちを教えてくれる超便利機能があるため、ざっと眺めておけば十分だ。

ただ、どんな牌が強いかについては知っておいたほうが良い。

それは、3~7の孤立牌である。孤立した数牌の±2以内と雀頭が待ちになる。

例えばこの牌姿では、3s周りの1~5sと雀頭9m(21枚)が待ちになる。このうち1245s(16枚)で平和がつく。

孤立した牌、というのは正確に言うと、孤立したと見なせる牌を意味する。

さらにノベタンになると両端から±2以内と雀頭になる。ノベタンとは3456pのような、普段なら36pの単騎待ちになる形である。

この場合、3p周りと6p周りを合わせて1~8p待ちと6mになる。美しい。

つまり戦略として、孤立した3~7の牌がかなり使いやすい。実際のところ、ここまで綺麗な最終形になることは少なく、良いとこで両面&カンチャン(12枚)あたりの立直をかけることになるのだが、それでも最後まで残しておく価値のある牌である。

二向聴ピーク理論

ここで、実験的アイデアとして提唱したいのが、二向聴ピーク理論である。

通常の麻雀には、一向聴ピーク理論というものが存在する。一向聴から聴牌までの道のりが最も険しく有効牌が少ないのだから、一向聴の時点で、最も聴牌しやすいような牌姿に整えておきましょう、というものだ。

今回の「マイティ」ルールでは、全員のシャンテン数が1下がっているから、聴牌一歩手前というのは二向聴に相当する。そこで、最も一向聴になりやすいように二向聴の牌姿を整えようというのが二向聴ピーク理論の発端である。

なお、上で紹介した少牌マイティの戦略とは違うものになる。というのも、少牌マイティは三麻かつ和了が1人のみゆえにスピード感が求められ、浮き牌を残した悠長な手組みを許さない感があるのに対し、この万象修羅は四麻かつ3人の和了が許されており、手牌の理想形を追う余地があるからだ。

二向聴について記した素晴らしいサイトがあったので紹介する。(サイトで示されている牌姿例6つはいずれも為になる……。)

引用すると、二向聴とは「一面子と雀頭が完成し、ターツ(トイツを含む)のブロックが3つある手牌」である。つまり、5ブロックが見えていて、かつ1ブロックは完成している手牌のことを指す。

例えばこんな感じ。左から、マイティ牌、3枚2枚2枚2枚2枚で5ブロックを構成し、南が余剰牌(浮き牌)として残っている。(358p7sで聴牌。)

万象修羅麻雀の二向聴における打牌とは、この1枚の余剰牌の質の選択を意味する。

余剰牌には4種類の役割――「安牌」「フォロー(強化)」「良形変化(愚形解消)」「打点」――がある(下記サイトから引用)。

このうち、最も分かりやすいのが「安牌」だろう。上の牌姿における南のことだ。万象修羅では、有効牌の受け入れに全く寄与しない安牌はなるべく持たないほうがよい。3人が和了るまで終わらないのだから、安牌を抱えて逃げ回るよりも積極的に攻めに行きたい設計になっている。

次によく目にするのが「フォロー」牌だ。

先ほどの牌姿の南を6sと入れ替えた。668sのところで、6s+68sと見れば6sが、66s+8sと見れば8sがフォロー牌になっている。愚形にくっついて、面子を作りやすくする牌のことである。

最後が「良形変化(愚形解消)」「打点」の種になる牌だ。

最初の牌姿の南を7mと入れ替えた。この7mは、68mのツモで両面になるため「良形変化(愚形解消)」の役割がある。また、その場合12pのペンチャンを払っていくことになるため、タンヤオ(あわよくば三色)という「打点」も同時に見られるようになっている。

打点価値に乏しく、かといって鳴いていける手役(役牌など)もない場合に、このような3~7の孤立した余剰牌は極めて有効に機能する。さすがに立直のみは寂しいものがある。なんでもいいから立直以外に1翻が欲しい。立直のみになりそうな場合は、(二向聴になる前の段階から、)フォロー牌よりも3~7やドラといった打点の出る牌を優先したほうが良いように思う。

また、1000点の早和了り鳴き進行でも、孤立したドラ(特に字牌)を切らずに取っておくと最終形に利用できたりする。最後まで孤立したとしても、マイティ牌と共に雀頭とみなせばドラドラになるので、打点が4倍の3900になる。ただ、高目3900のために聴牌スピードを落とすのは本末転倒なので、愚形が残っていればそこをフォローするようにしたい(打点よりもポンテンに取れる方が嬉しい)。

孤立した字牌ドラを上手く使いきった例がこちら。

まとめると、万象修羅の二向聴における余剰牌の質は「フォロー(強化)」≧「打点」=「良形変化(愚形解消)」>>>「安牌」の順で打牌選択したい。これが、いま私の考える二向聴ピーク理論である。

どうやって和了まで持っていく?

ここで配牌との相談になる。この手牌をいかにして和了りに持っていくか。

おそらくは、普段の四麻における戦術をより先鋭化させたものになると考えられる。

第一に手牌について。

メンタンピンが狙える形なら、安牌は一切持たず牌効率通りに内側に寄せて打つ。「マイティ」要素のところで見たように、孤立した3~7の牌が強いから、5ブロックが決まるまでは浮かせておいていい。なんなら、二向聴ピーク理論で見たように、89sのような端にかかるターツがある場合、タンヤオ移行(両面ターツ)の種としてずっと持っておいても良い。

(実戦では立直しちゃった。)

混一色もそこそこ強い。最初の3枚交換の時点で字牌が来やすいので、配牌における色の偏りと字牌の多さを見て判断する。ただ、鳴いて作るなら役牌+混一色+ドラ1の満貫にしたい。3人まで和了れるルールで、2つの色を全て捨てているのに3900止まりの鳴きは中途半端だと思う。両面が多いなら門前で立直をかけたいし、カンチャンペンチャンで苦しいなら無理に追わず、他の色の両面を活かした立直ドラ1や、役牌を鳴いた早和了りで失点を防いだほうが良さそうだ。

配牌の時点で1メンツもないなど手役も和了形の想像もつかないような場合は、国士無双に行くと良い。通常に比べて国士無双の和了確率はかなり高まっている。最初の3枚交換で19字牌が来やすいことが追い風になるし、最終的に2種類の牌で待てるのがかなり強い。最低打点(2人残り時のツモ)でも8000点が保証されているのも魅力である。

また、七対子は4トイツある時点で一向聴になるというのを忘れがちである。5トイツで聴牌、6トイツは和了である。立直基準は、聴牌時に打点と和了りやすさの両方あること、つまりドラドラ(ツモで跳満)かつ2種類の待ちがドラか場に安い牌であること。ただし注意したいのは、待ちが2種類(6枚)しかないのは相当に弱いということだ。普通の面子手であればペンチャン+ペンチャンでも2種類(8枚)ある。大抵は三面張(12枚)以上になるから、最終的な和了りやすさにおいて2倍以上の差をつけられることが多い。面子手にできる手牌から七対子に決め打つのはやめておいたほうがいいだろう。

第二に打点について。

基本的には満貫(4翻)を作りたいと考えている。聴牌したら立直。

鳴いて3900になる手なら、ある程度気合いで聴牌まで持ってきて立直したほうがいい。3翻の手が4翻になるのは打点上昇の価値が極めて高い。このゲームは一向聴から聴牌という一番キツい道のりをスキップできるのだから、それほどつらくないはず。

鳴いて満貫以上の手は何が何でも行きたい。全力プッシュでどこからでも鳴いていく構えだ。安牌のことなど1ミリも考えてはいけない。

5ブロックは見えるがドラも打点も無い手牌の場合は、1000点2000点でいいからさっさと鳴くのをおすすめする。役牌の1鳴きは当然として、カンチャンペンチャンとにかく鳴きに行って和了ってしまうのがよい。こういう局は座っているだけ損で、早く和了るべきなので、怖いけど安牌は持たない。優秀な3~7の孤立牌を残して、「どこか両面にならないかなあ」とお祈りする。加点は僅かだが、ツモられや放銃による失点を防げるのが大きいし、ツモ損で相手の打点が伸びにくくなる。特に持ち点35000点程度以上のリードしている状況では、相手の高い手を躱す早抜けは重要な戦術になる。

第三に親か子かについて。

親番にすることは、全力で聴牌に向かい和了ることである。降りたり安牌を抱えたりするのはナンセンス。ツモられたときの失点が子のときの2倍というのはあまりに痛いからだ。子がツモ満貫!1000-2000!とか言ってるのを見届けただけで6000点失っている。意味が分からない。自分の和了打点が1.5倍になるとはいえ、それで手牌を歪めてまで高い手に行くべきではない。立直+1翻(ドラなど)さえあれば8000点くらいの和了りになるはずだ。

子については、親の立直を受けたときがちょっと難しい。オリを考えず素直に打ってもいいと思うが、いざ振り込んだときの打点が高い。普段ならオリるところを、ひとまず雀頭にしていた安牌や端っこの当たらなそうな牌を切りつつ、(つまり手牌価値を高めつつ、)2枚くらいなら真ん中の筋を勝負しようかという感じ。先にツモってくれれば、危険牌だったものを後から切ることも可能である。

おわりに

万象修羅麻雀楽しい!

けどこんなにつらつら書いたわりに、筆者は四麻経験が浅すぎて一般的な四麻のセオリーを全然知らない!

誰か強い人、万象修羅のもっと良い記事を書いておくれ~~~~

<完>