自殺率のカラクリ

前回ご紹介した本はサクサク読めるのに、何故か中々読み進まない不思議な本です。

安全保障の考え方には私と大きく隔たりがあるなぁ、とは改めて感じましたが…

それはさておき、先述の本ではこんな指摘がありました。

「自殺率は平和な時代に上昇する」

個人的な意見に合致しているので、少し検討してみましょう。

まず、自殺率の定義を確認してみよう。

厚労省資料より

注に記載がある通り、「人口10万人当たりの自殺者」である。

数値に関しての正確性を担保するとそういう表現になるが、価値として「人口に対する自殺者の比率」というのが本質である。

我が国は残念ながら少子化であるので、絶対値を見るのはあまり適切とは言えないのである。

(とは言いつつも、実は絶対値を見ても傾向は大して変わらないのだが…)

なお、Wikipedia(https://ja.m.wikipedia.org/wiki/日本における自殺#総数・男女別の自殺者数・自殺率の推移)には1899年以降のデータが記載されていたが、枠外で顕著に自殺率の高い年度は確認できなかった。

とすると、自殺率の統計開始以降のトップ年度は記載の通りの平成15年度であると言えよう。

と言いつつも、自殺率が平成10年に急上昇し、その後平成21年に至るまで高止まりをしている、と見るのが正確だろう。(その後は緩やかに改善している。)

平成10年に何があったのか?となるが、OECDによる分析では、アジア通貨危機を発端とした経済不安だと分析している。

これがバブル崩壊を超えるインパクトだと言うのも中々な話ではあるが…

最近散々問題になったコロナ禍における自殺が微々たるものである、というのはグラフを見てもよく分かるだろう。

むしろ、コロナ明けの自殺率の上昇の方がよっぽど顕著である。

また、見て分かる通り、我が国においては男性の自殺率は常に女性の倍ほどあるのである。

女性の自殺防止が焦点とされることがあるが、どう考えても男性の自殺を防止するべきだと分かるだろう。

自殺率は1944〜1946年の終戦前後の記録が抜けているものの、それまでの数年間のデータを見る限り、本当に戦時中は自殺率が約13ポイントと極めて低い値になっていた。

戦争がなく、経済が不安定である状態が一番自殺リスクは高そうである。

さて、正式な自殺率としてオーソライズされているのが先ほどの定義であるが、もうひとつよく使われるのが、死因の中での自殺の割合である。

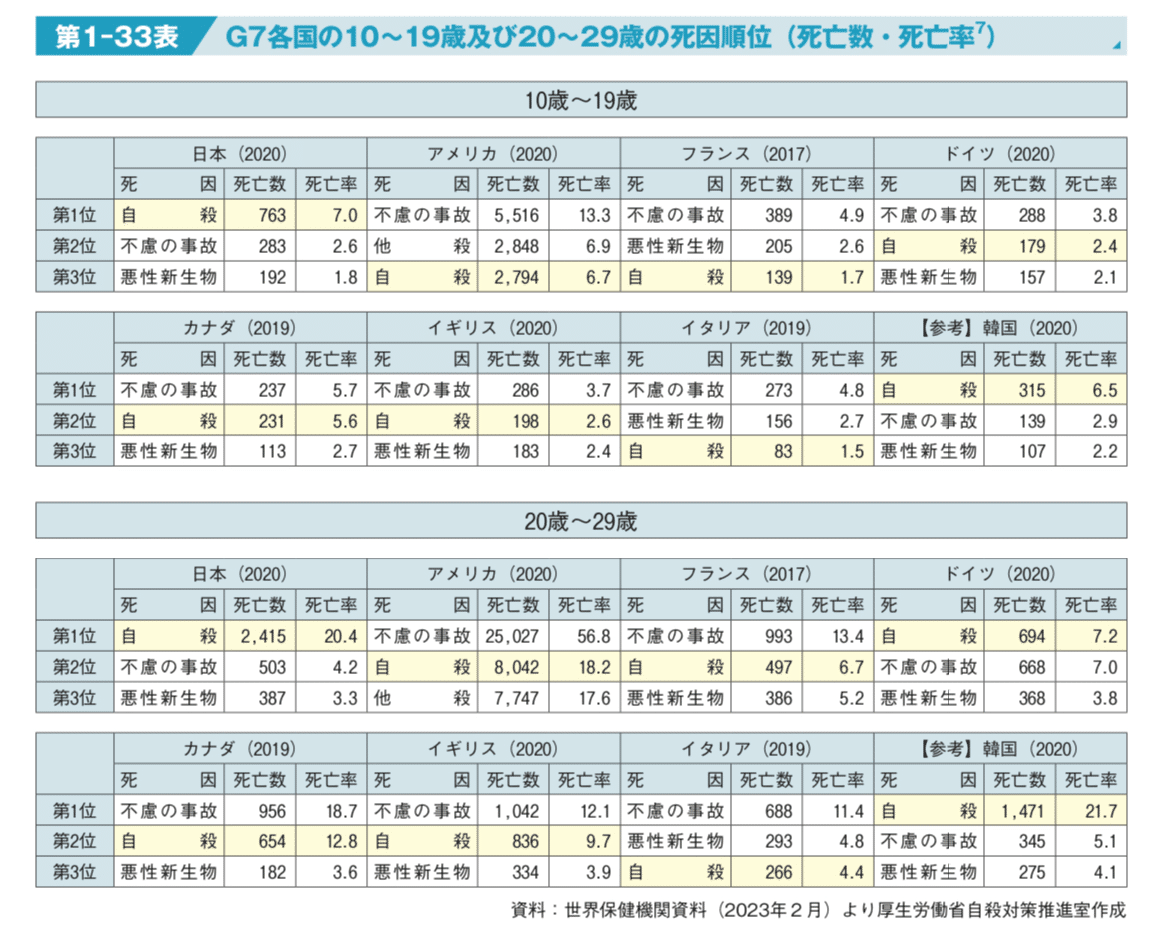

厚労省令和5年度版自殺対策白書

各国の若年層の死因の比較である。

よく使われる印象操作が、我が国は若年層の自殺率は主要国でトップである、これはイケナイ!というものである。

当然、自殺は少ないに越したことがない。

しかし、表をよく見てもらいたい。

例えば死亡率でアメリカと比べると、大差ないのである。(確かにヨーロッパ諸国と比べれば日本は多いが…)

また、アメリカに限って言えば、自殺と同程度に他殺があり、加えてその何倍も不慮の事故で亡くなっているのである。

そんな国の方が自殺が少ないから良い国なのか?と言われると首を捻ることになりそうだ。

確かに自殺率で見たらヨーロッパよりも酷いのはその通りであるが、不慮の事故はそのヨーロッパを含めても少ないのである。

自殺は確かに多いかもしれないが、そもそも他の要因で圧倒的に死ににくい国が日本なのである。

ちなみに悪性新生物はいわゆる癌である。

若年層の癌は発症率が低い一方で致死率が高いのでこの順位となるようだ。

もちろん、こちらの死亡率も他国よりも低い値となっている。

年齢が高くなると(今回は調べていないが)癌やその他の疾病が上位に来ることになる。

当然ながら、自殺はなるべく少なくするべきだと思うし、対策を取ることも必要である。

一方で、まずは自殺以外で死ににくい現状に感謝する必要があるのではないだろうか?