室温と健康 その4 ~夏の温熱環境と健康リスク~

こんにちは。

Forward to 1985 Energy Lifeの監事で基盤情報作成委員の坂崎です。

「室温と健康 その1~3」は、主に冬の低温が健康に与える影響について書いてきました。今回は夏の温熱環境についての内容になります。この記事を書いている2024年の夏も昨年と同様に記録的な暑さでした。家づくりに携わる皆さんにとっても夏の暑さ対策は今後もより重要度を増してくると思いますのでその参考になれば幸いです。

1. 夏の暑熱環境が与える健康影響

皆さんも実感されているかと思いますが、日本の夏は年々暑さが増しており気温の上昇が顕著です。例えば、2018年の夏(6月~8月)の平均気温は、1981~2010年の平均と比較して+0.90℃、20世紀の平均と比べると+1.35℃上昇しています。さらに、長期的には100年あたり約1.11℃の割合で気温が上がっているというデータがあります。

特に2023年の夏は、全国平均気温が統計開始以来最高を記録し、基準値から1.76℃も高い異常な暑さでした。また、今年も速報値では2023年とほぼ同じ状況だったことが分かっています。

この異常な夏の暑さの主な要因は地球温暖化にあるといわれており、今後も猛暑日や熱帯夜が増加する懸念があります。

基準値は1991〜2020年の30年平均値

細線(黒):各年の平均気温の基準値からの偏

差太線(青):偏差の5年移動平均値

直線(赤):長期変化傾向

(出典:気象庁 https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/sum_jpn.html)

そして、高温多湿な環境は、体内の熱がこもりやすくなることで熱中症リスクの高まりや、睡眠の質の低下など、私たちの健康に影響を与えます。また、特に高齢者や子供のような体温調節が難しい方々にとってより大きな健康リスクになります。

そこで今回は、暑熱環境による健康リスクとして、①熱中症と②睡眠について取り上げたいと思います。

2. 熱中症発生状況

日本では、消防庁が2007年以降、毎年7~9月に全国の熱中症による救急搬送数を発表しています。またその後、梅雨時期も含めた5月6月のデータも加えられ、気温上昇に伴う熱中症搬送者数の増加が確認されています。

それによると、2007年の7月に3645人、8月に1万6209人が熱中症で搬送されたのに比べ、2018年は7月に5万4220人、8月に3万410人と大幅に増加しています。また、2023年の夏は全国で91,467人が熱中症により搬送されており、これは過去2番目に多い数字だそうです。近年は気温が40℃を超える日もあり、異常な暑熱環境が熱中症のリスクをさらに高めています。

(出典:快適な温熱環境の仕組みと実践 (公社)空気調和・衛生工学会)

そして、私たち建築実務者が注意しなければいけないのは、熱中症の発症が屋外だけでなく室内でも同程度あることです。特に在宅時間が長く体温調整能力の低い高齢者のいる世帯には配慮が必要です。

3. WBGT指数(暑さ指数)

日本では環境省や厚生労働省などが熱中症予防の指針を発行しています。これらの指針では、熱中症の危険を判断するためにWBGT指数(湿球黒球温度指数)というものが使われています。指針ごとに測定法や基準が異なりますが、一般には「暑さ指数」として知られています。

少し話が外れますが、「不快指数」という言葉を聞かれたことがある方も多いと思います。こちらは夏の蒸し暑さを定量的に表した温熱指標で、人体の感じる不快感の程度の目安とされており、快適とされる65~70を境に指数が低くなるほど寒く、高くなるほど暑く不快感が増していきます。こちらは乾球温度と湿球温度を基に求められています。

一方、「暑さ指数」として使われているWBGT(湿球黒球温度)は、人体と空気や周辺環境との熱のやり取りを評価するための指標で、夏季の熱中症対策として広く使用されています。

その値は乾球温度、湿球温度、黒球温度をもとに算出されていて、簡単に言うと、乾球温度(空気温度)では人体と乾いた空気との熱のやり取りを、湿球温度では湿度や風による汗の蒸発による冷却効果を、黒球温度(グローブ温度)では人体と周辺環境との輻射熱のやり取りを評価しています。

その計算式は下記のとおりです。なお日射環境の異なる屋外と屋内では計算式が異なります。

日射しのある屋外での算出式:

WBGT (℃)= 0.7×湿球温度(℃)*+0.2×黒球温度(℃)+ 0.1×乾球温度(℃)

日射しのない屋外または屋内での算出式:

WBGT (℃)= 0.7×湿球温度(℃)*+ 0.3×乾球温度(℃)

*:自然換気状態の湿球温度

湿球温度は自然換気下で測定することで、湿度だけでなく風速による冷却効果も評価することができ、上の式をみると分かるようにWBGTに最も強く影響しているのは水分の蒸発による冷却効果も評価される湿球温度で、WBGTの7割を占めています。

(出典:熱中症予防情報サイト https://www.wbgt.env.go.jp/)

WBGTの計測はJIS Z 8504やISO 7243にも規格化されていますが上記のような専門的な装置がなくても、市販の簡易計測器でも可能です。

(出典:タニタ https://shop.tanita.co.jp/shop/products/TT562NGD000JPR)

また、WBGT計測器が入手できない場合は、下図のような気温と湿度から推定する簡易推計図を使うことができます。

(出典:日本生気象学会)

ただし、この推計図は日射のない室内用なので屋外活動では使えません。屋外では日射の影響でWBGTがこの表よりも高くなるので注意が必要です。

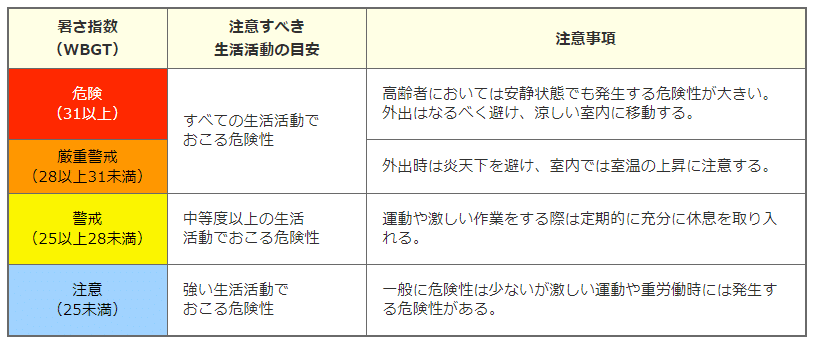

4. 熱中症予防のWBGTの指針値

ここではWBGTを基に熱中症リスクへの注意度合を示します。

(出典:熱中症予防サイト https://www.wbgt.env.go.jp/)

日射の無い室内を前提とした上の簡易推計図をみると、警戒が必要なWBGT25℃以上と厳重警戒となるWBGT 28℃以上になる室温と湿度の組み合わせは以下の通りです。

気温 相対湿度 (熱中症リスク)

30℃ 45%以上(警戒)⇒ 70%以上(厳重警戒)

29℃ 55%以上(警戒)⇒ 80%以上(厳重警戒)

28℃ 60%以上(警戒)⇒ 90%以上(厳重警戒)

27℃ 70%以上(警戒)

26℃ 80%以上(警戒)

25℃ 90%以上(警戒)

このように、室内でも熱中症リスクを考えると

例えば、夏なら28℃且つ60%以上、梅雨時なら26℃且つ80%以上

のような環境になったらエアコン等の対策を考える必要がでてきます。

なお、これらは健康性についての話で、快適性についてはPMVなど別の評価手法での判断が必要ですが、それについては別の機会に。

5. 暑熱環境での人体の反応

ここからは、熱中症リスクを評価するWBGTになぜ湿球温度が大きく影響しているのかを理解するために、人体内外でどの様に熱のやり取りがあり、熱中症に至るのかについて掘り下げたいと思います。

1)体温

恒温動物であるヒトの体温は通常36.5~37.0°Cに保たれています。このこと(恒常性)が極めて強く維持されることは生命維持に重要な役割を果たしています。

ここで体温を考える際に、体のコア(脳、脊髄、心臓、肝臓などの臓器)とシェル(皮膚や筋肉)に分けて考えます。コア温(深部体温)は正常時は37°C前後で一定に保たれ体内臓器を正常に機能させていますが、それが40°Cを超えると危険で、42°Cに達すると生命の危機に陥ります。

一方、シェル温(皮膚表面温度)は環境温度によって変化します。通常33~34°Cで、体温調節において重要な役割を担っています。

熱は高い方から低い方に移動するため、通常の生活環境下では外気温は体温よりも低いので、体熱は体深層部から皮膚を経て外気へと流れていくことが分かります。

2)人体の熱平衡

また、人体では栄養(食事)と呼吸によって代謝活動が行われ、常に熱を産生しています。この熱(M)は、安静状態(外部への仕事(W)がない状態)では放射(R)、対流(C)、蒸発(E)、接触伝導(K)、呼吸(RES)によって体から外部へ放散され、残った熱(S)は体内に蓄積されます。

その時の人体の熱収支は以下の式で表されます。

M - (W + R + C + E + RES + K) = S

Sは人体の熱収支のバランス量になり、Sが0に近いほど体温が一定に保たれます。

S>0すなわち放熱してもなお残る熱が多いと体内への蓄熱がおこり体温は上昇します。逆にS<0だと身体冷却がおこり体温が低下します。

そして、通常は産熱と放熱とがバランスがとれた状態S=0 で体温がほぼ一定に維持されるように自然に体温調節が行われています。

(出典:快適な温熱環境の仕組みと実践 (公社)空気調和・衛生工学会)

3)体温調整反応

暑熱環境下では次のような体温調節が行われています。

皮膚血管が拡張:血流量の増加により皮膚温が上昇して、気温との差により放熱。

気温30℃前後より高くなると発汗:汗の蒸発による冷却効果が作用。気温が高くなるほど全体放熱量に対する汗蒸発による放熱量の割合が増す。

気温が34℃(皮膚温)以上になると熱は周囲環境から皮膚表面を経て体内に入り始める。放熱はもっぱら発汗による汗の蒸発に頼る。

人間の体温上限は42℃程度で、平熱からわずか5℃体温が上昇しただけで脳などに損傷が生じたり生命の危機に陥ります。そのため、人体の体温調節反応はとても優れています。特に皮膚の発汗機能はほかの動物に比べて最も発達していて、その効果は極めて大きいそうです。

ただし、老化により発汗機能や血管の反応が低下するため、高齢者は暑さに対する適応力が弱くなる傾向があります。新生児も体表面積のわりに代謝が高く体温調節機能も発達しておらず、体温の変動に対する耐性が低いため、注意が必要です。

4)体温調節メカニズムの限界

ここであらためて図5の推計図を見てみましょう。

前述 3.の放熱をもっぱら発汗による汗の蒸発に頼らざるを得ない気温34℃以上では、どの湿度でもWBGTはほぼ警戒以上の状況になっています。これは皮膚と空気の温度差がないため対流による放熱ができなくなり、更に湿度が高いことで汗が乾かないと体は放熱できずに体温が上昇してしまうからです。

そのような状況では体温を下げようと発汗量が増えますが、やはり汗が蒸発しないので水分だけが失われ、熱はたまる一方になります。

このように、高温多湿な環境が続くと体温調節機能には限界が生じます。

具体的には外気から皮膚を介した体内への熱の逆流と、発汗しても汗が蒸発しないことによる体温の放熱不良です。そして体温上昇による熱中症や発汗による脱水症状のリスクが進行すると血液循環が悪化し、体温がさらに上昇し、深刻な症状を引き起こすことに繋がります。

6. その他の要因と重症度

熱中症は、高温多湿な環境だけでなく、複数の要因が重なって発症します。主な要因には以下の4つがあります。

環境要因: 高い気温や湿度、放射熱、風がない環境など

身体活動要因: 激しい身体活動や休憩不足

衣服要因: 通気性の低い服装や防護具の着用

個人的要因: 水分・塩分不足、体調不良、肥満や持病、高齢など

これらの要因の程度と重なりで熱中症の重症度が決まるので、環境要因への注意は必須ですが、他の要因にも気を付けましょう。

(出典:熱中症予防情報サイト https://www.wbgt.env.go.jp/)

7. 夏の室温と睡眠の質

暑熱環境が健康に与える影響として熱中症の他に、睡眠の質への影響があります。

快適な睡眠には、特に温度が大きく影響を与えます。理想的な睡眠環境は、無着衣の場合を基準に考えると29℃を中心とする25~31℃が最適とされおり、徐波睡眠(深い眠り)やレム睡眠の質が最も高く、覚醒(目覚め)が少なくなります。

室温が高くなると、34℃では睡眠が浅くなり、37℃では覚醒が増加します。

このように温度が適切でないと、体温調節が乱れ、ホルモン分泌にも影響を及ぼし、肥満のリスクが増すことも報告されています。

睡眠段階1:浅い眠り

睡眠段階3~4:深い眠り

人工気候室での実験では、高温多湿の環境で深い睡眠が短くなり、覚醒が増加しています。一方、冷房を使用した条件では高温多湿の場合と比べて睡眠が改善されています。また、冷房のタイミングについての実験があり、それによると睡眠の前半に冷房を使用し後半オフにすると、後半に温度が上がっても睡眠効率はそれほど悪化しなかったことが分かっています。逆に睡眠の後半に冷房を使用すると、前半は眠りが浅くなる代わりに冷房を使用した後半は深い睡眠が増加しましたが、起床後のリズムの乱れなどが懸念されています。

エアコンの設定温度が低すぎたり、冷風が直接体に当たると体が冷え過ぎて睡眠が妨害される可能性がありますが、風速を0.2m/s以下に保てば影響は軽減されるようです。

また、扇風機の利用も効果的で、足元からの送風で睡眠途中の覚醒時間が減少したことが分かっています。さらに、冷却枕の使用で発汗量が減少し途中覚醒が減って睡眠効率が改善したことが確認されています。

以上の事から、睡眠中の冷房による適切な温湿度管理は睡眠の質を向上させ、深い眠りが発生しやすい睡眠前半にエアコンを使うことで、後半エアコンをオフにしても睡眠の質はある程度維持されること、扇風機や冷却枕の効果なども活用して、健康的な睡眠と省エネの両立を考えることもできそうです。

8. まとめ

今回は、夏や梅雨時期のどの様な暑熱環境で熱中症のリスクが高まるのか、またそれは何故なのかについて少し掘り下げてみました。

熱中症のリスクは気温だけでなく汗が蒸発できるかどうかが大きく影響しており、その環境管理が重要になります。

2024年の今現在、家づくりに関わる方々は間もなく始まる省エネ基準適合義務化等で断熱性能への意識が高まっていると思います。断熱性能は主に冬の室内温熱環境の改善に効果があります。しかし、夏の室内温熱環境には断熱よりも日射遮蔽といった別の対策が必要になります。

また、年々厳しくなる夏の外部環境に対して室内で健康に過ごすにはエアコン等設備に頼らざるを得ない機会も増えてくると思われます。そして、どうしても仕方のないことですがそれはエネルギー消費量を増やすことになります。

まずは家の基本性能としての断熱性能と一緒に日射遮蔽性能を高めていただき、その上で最適な冷房の使い方をしていただくことで、生活者の健康と省エネの両立を進めていきましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?