肘関節痛の理学療法〜機能解剖学と実践的評価法〜

はじめに

このnoteは、誰にでもお役に立てるわけではありません。

ですが、以下に一つでも当てはまる理学療法士の方は、読んでみてください。

✅肘関節の機能解剖学を1から学びたい

✅肘関節周囲に疼痛を生じる病態について知りたい

✅肘関節の整形外科的テストを学びたい

✅肘関節周囲組織の触診ができるようになりたい

✅肘関節の実践的な理学療法評価やアプローチの実際を学びたい

臨床力を高めるいちきっかけとなれば幸いです。

by Rui

自己紹介

はじめまして、forPTのRui(ルイ)です。理学療法士免許を取得し、現在は整形外科クリニックに勤務しています。

forPTとは、理学療法士の臨床と発信を支援するために2019年に発足されたコミュニティです。

forPTの主な活動

・instagram、Twitterを中心としたSNSでの情報発信

・ブログ(https://forphysicaltherapist.com)での情報発信

・限定noteの販売

instagramのフォロワー数は、1万人を越え、多くの方に共有していただけるコミュニティとなりました。

臨床に役立つ知識や技術を発信し続け、現在では理学療法士だけでなく、セラピスト全般、理学療法学生、柔道整復師、スポーツトレーナーなど幅広い職種の方にもシェアいただいています。

🔻新・臨床WEBサービス「forPT ONLINE」無料体験実施中!🔻

それでは以下より、『肘関節痛の理学療法〜機能解剖学と実践的評価法〜』になります。

肘関節の解剖学

肘関節の骨と関節

肘関節は、上腕骨、橈骨、尺骨の3つの骨で構成されます。

肘関節には、上腕骨と橈骨で構成される腕橈関節、上腕骨と尺骨との間で構成される腕尺関節、尺骨と橈骨の間で構成される近位橈尺関節(または上橈尺関節)があります(図1)。

図1 肘関節の骨と関節構造

(右上肢前面)

腕橈関節は、上腕骨小頭(球状)と橈骨頭窩(窪み)の間にあり球関節*となっています。ただし、橈骨の近位端は橈骨輪状靭帯が取り巻き¹⁾、実際に起こる関節運動は屈曲と伸展とされています²⁾。

腕尺関節は、上腕骨滑車(凸)と尺骨滑車切痕(凹)の間にあり蝶番関節*(一軸性)となっています。関節運動は、屈曲と伸展になります。

関節の適合性が高く、屈曲および伸展の最終域では、関節窩にはまり込むことで側方安定性が高くなります³⁾。

近位橈尺関節は、近位の橈骨と尺骨の間にあり車軸関節*となっています。前腕の回内・回外運動を担います。

✳︎補足:滑膜関節の種類(図2)

図2 滑膜関節の種類(+顆状関節もあり)

4)より画像引用一部改変

肘関節の靭帯

肘関節の靭帯は、内側と外側で分けられます。

肘関節の内側には、内側側副靱帯(前斜走繊維、横走繊維、後斜走繊維)が存在し、肘関節外反ストレスを制動します(図3)。

図3 肘関節内側を制動する靭帯(内側側副靱帯)

(右上肢内側)

このうち、前斜走繊維がもっとも強靭で外反ストレスに対する制動力に寄与する¹⁾⁵⁾とされています。

肘関節の外側には、外側側副靱帯(橈側側副靭帯、外側尺側側副靭帯)および橈骨輪状靭帯が存在し、肘関節内反ストレスを制動します(図4)。

図4 肘関節外側を制動する靭帯

(右上肢外側)

このうち、特に外側尺側側副靭帯が後外側回旋不安定性に関与する¹⁾⁶⁾とされています。

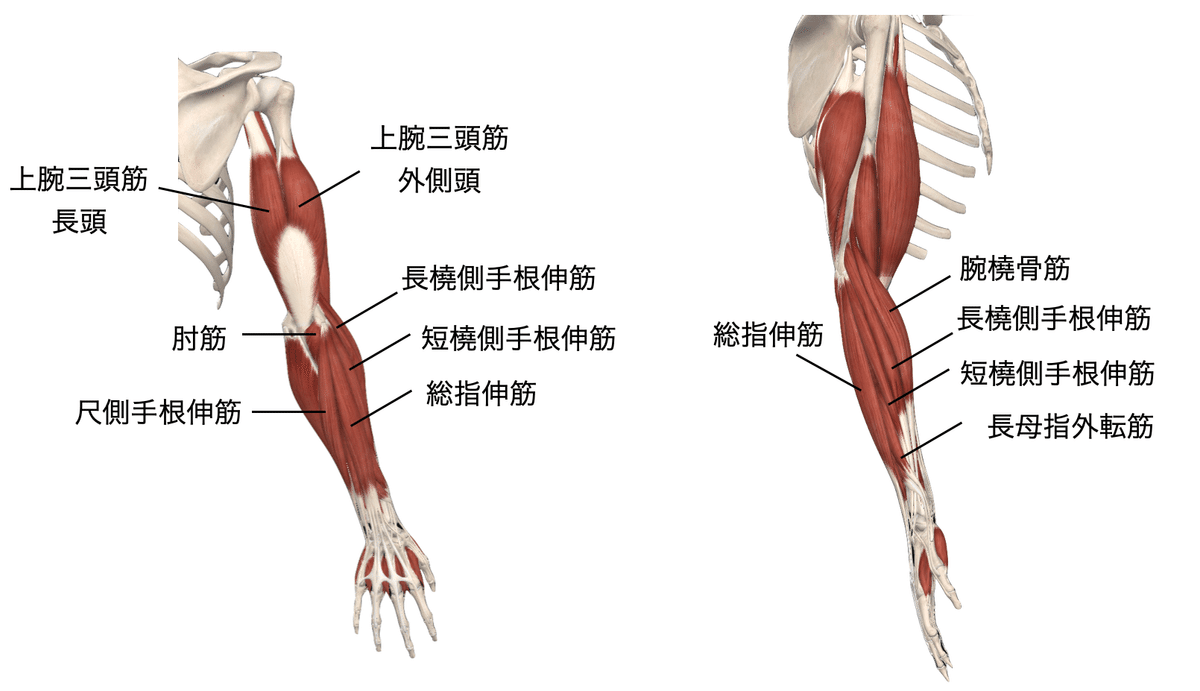

肘関節の筋肉と作用

肘前面の筋肉(右上肢)

肘後面および外側面の筋肉(右上肢)

肘関節屈曲に作用する主要な筋肉には、上腕二頭筋、上腕筋、腕橈骨筋が挙げられます。

肘関節伸展に作用する主要な筋肉には、上腕三頭筋および肘筋が挙げられます。

前腕回内に作用する主要な筋肉には、円回内筋、方形回内筋、橈側手根屈筋、腕橈骨筋(回外位)が挙げられます。

前腕回外に作用する主要な筋肉には、回外筋、上腕二頭筋、腕橈骨筋(回内位)が挙げられます。

腕橈骨筋は、前腕回外位では回内作用を前腕回内位では回外作用を有するのが特徴の筋肉です。

肘関節の関節包に付着する筋肉

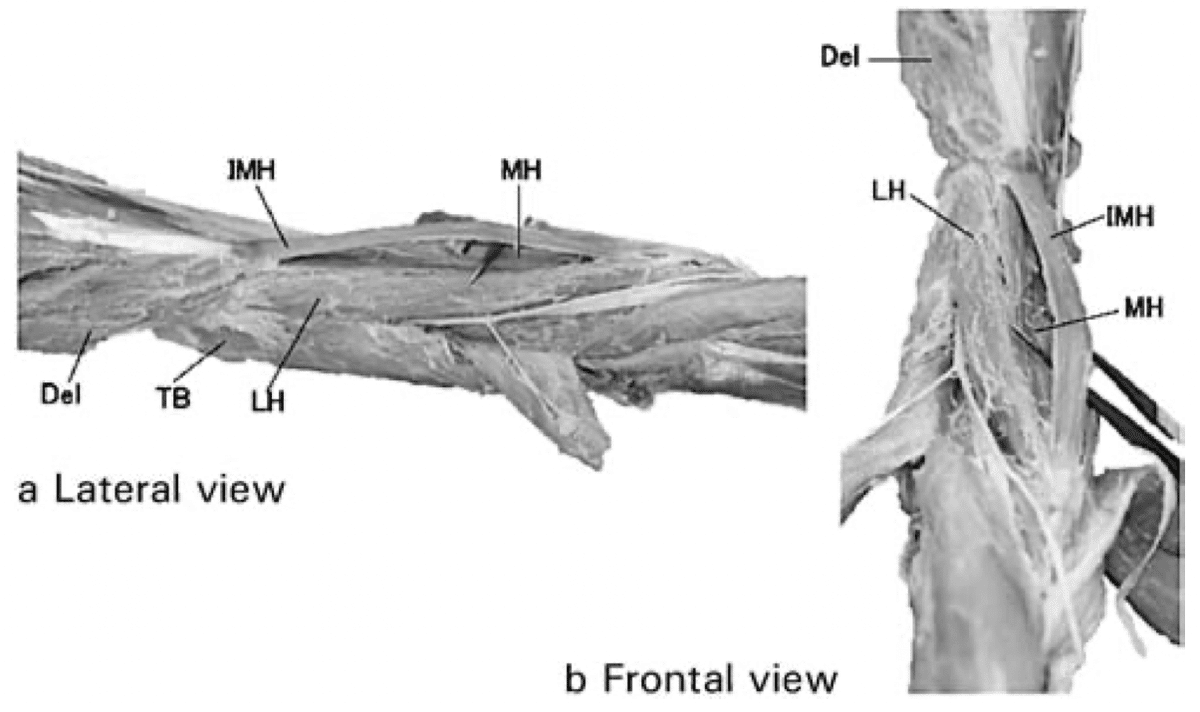

【上腕筋と肘関節前方関節包の連続性】⁷⁾

図5 上腕筋の3つの筋束(右上肢外側および前面)

(LH:外側頭、IMH:中間頭、MH:内側頭、Del:三角筋、TB:上腕三頭筋)

7)より画像引用

上腕筋は、三角筋後部線維から連続する外側頭(LH)、三角筋の前方の集合腱に連続する中間頭(IMH)、上腕骨前面から起始する内側頭(MH)の3つの筋束があります(図5)。

このうち、深層を走る内側頭(MH)は肘関節の前方関節包に付着すると報告されています。

肘関節の他動屈曲によって内側頭とともに前方関節包が浮き上がる様子が観察されています(図6)。

図6 上腕筋内側頭と肘関節前方関節包の連続性(右上肢内側)

(✳︎:関節包、MH:内側頭、H:上腕骨、ME:内側上顆、O:肘頭、U:尺骨、T:尺骨結節)

7)より画像引用

これは、肘関節屈曲拘縮(伸展制限)の重要な知見として考えられています。

【上腕三頭筋内側頭と肘関節後方関節包の連続性】

図7 上腕三頭筋内側頭と肘関節後方関節包の連続性(右上肢内側)

上腕三頭筋内側頭は、肘関節後方関節包に直接付着する(近位端から1/4程度の幅)と報告⁸⁾⁹⁾されています(図7)。

肘関節屈曲に伴い、上腕三頭筋内側頭と後方関節包は緊張し、関節包に付着する筋をピンセットで牽引することで、関節包が引き出され張りを与えることが解剖体で観察されています。

これは、肘関節拘縮やインピンジメントにおける重要な知見と考えられています。

上腕三頭筋内側頭の癒着・繊維化は肘伸展拘縮に大きな影響を及ぼすため、収縮やストレッチング、lift off操作などによって滑走させることは拘縮予防をする上で重要¹⁰⁾とされています。

この他、肘関節後外側関節包から一部起始する肘筋は、インピンジメントを防止する以外に、関節包を緊張させることで安定性に関与する⁹⁾と考えられています。

肘関節の運動学

肘関節運動には、屈曲、伸展、前腕回内、前腕回外があります。

肘関節の運動軸¹¹⁾

肘関節の屈伸軸は、上腕骨内側滑車を頂点として屈伸運動に伴って円錐状に変化します。矢状面でみると、外側側副靱帯付着部面上に分布します(図8)。

図8 肘関節屈伸の運動軸(右上肢前面)

11)より画像引用

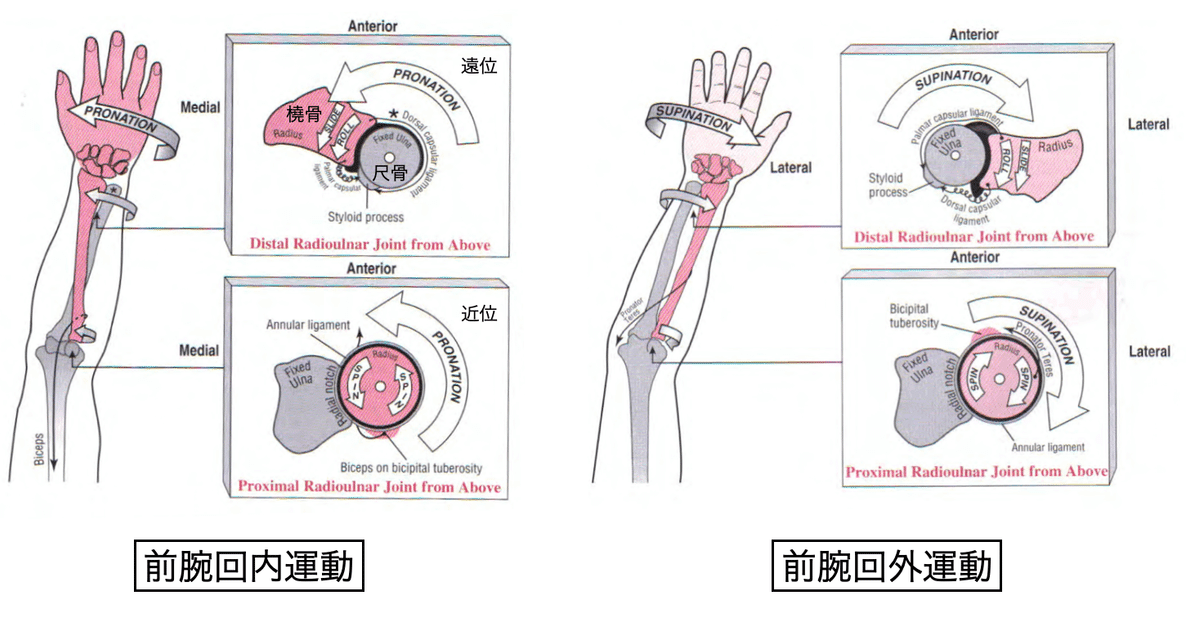

前腕回内・回外運動軸は、尺骨小窩から橈骨頭中心を通過し、尺骨に対して橈骨が一軸性に回転します(図9)。

図9 前腕回内・回外運動軸(右上肢前面)

11)より画像引用

肘関節の関節包内運動(副運動)

肘関節屈曲運動では、尺骨および橈骨は同側方向(近位側)へ転がり運動と滑り運動をしています(図10)。

図10 肘関節屈曲時の腕橈関節および腕尺関節の関節包内運動

(FLEXTION:屈曲、SLIDE:滑り、ROLL:転がり)

12)より画像引用一部改変

前腕回内運動では、近位橈尺関節は、橈骨が回内¹²⁾しながら前方へ平均1.96mm変位¹⁾します(図11)。遠位橈尺関節は、尺骨を軸にしながら橈骨が回内し同側へ転がり運動と滑り運動¹²⁾を行います。この時、尺骨の遠位は外反・内旋¹³⁾します。

前腕回外運動では、近位橈尺関節は、橈骨が後方(背側)へ移動しながら回外します(図11)。遠位橈尺関節は、尺骨を軸にしながら橈骨が回外し同側へ転がり運動と滑り運動¹²⁾を行います。

図11 前腕回内/回外運動における近位および遠位橈尺関節の関節包内運動

(PRONATION:回内、SUPINATION:回外、SLIDE:滑り、ROLL:転がり)

12)より画像引用一部改変

MEMO 日常生活に必要な肘関節の可動域

日常生活に支障をきたさない肘関節の可動域は、屈伸30〜130°、回内80°、回外80°¹¹⁾とされています(諸説あり)。特に前腕回外可動域の保持はADL上重要¹⁴⁾と言われています。

肘関節のアライメント

肘角(運搬角、キャリングアングル)

肘角とは、上腕長軸と前腕長軸とがなす角度を言います。正常では10〜15°外反しており、これを生理的外反角*と呼びます。しばしば運搬角(キャリングアングル)と同義だとされています。肘の外反角度(肘角)15°以上では、外反肘³⁾*と呼ばれます。

✳︎生理的外反角や外反肘の定義は諸説あり。

肘関節の外反が強まると、肘関節外側の圧縮ストレスおよび肘関節内側の伸長ストレスが増大すると考えられています。

臨床では、肘関節痛がある上肢と対側上肢との肘外反角度の左右差を比較することは、障害予測に役立てられます。

Hüter線、Hüter三角⁹⁾¹³⁾¹⁵⁾

Hüter線とは、肘関節伸展位にて上腕骨外側上顆、上腕骨内側上顆、肘頭を結ぶ一直線のことを言います。

Hüter三角とは、肘関節屈曲位にて上腕骨外側上顆、上腕骨内側上顆、肘頭を結ぶ三角形を言います。正常では、[上腕骨外側上顆〜肘頭]≒[上腕骨内側上顆〜肘頭]の二等辺三角形を保ちます。

[上腕骨内側上顆〜肘頭]の距離が短い場合は、外反傾向にあります。

肘関節痛を生じる2つの病態

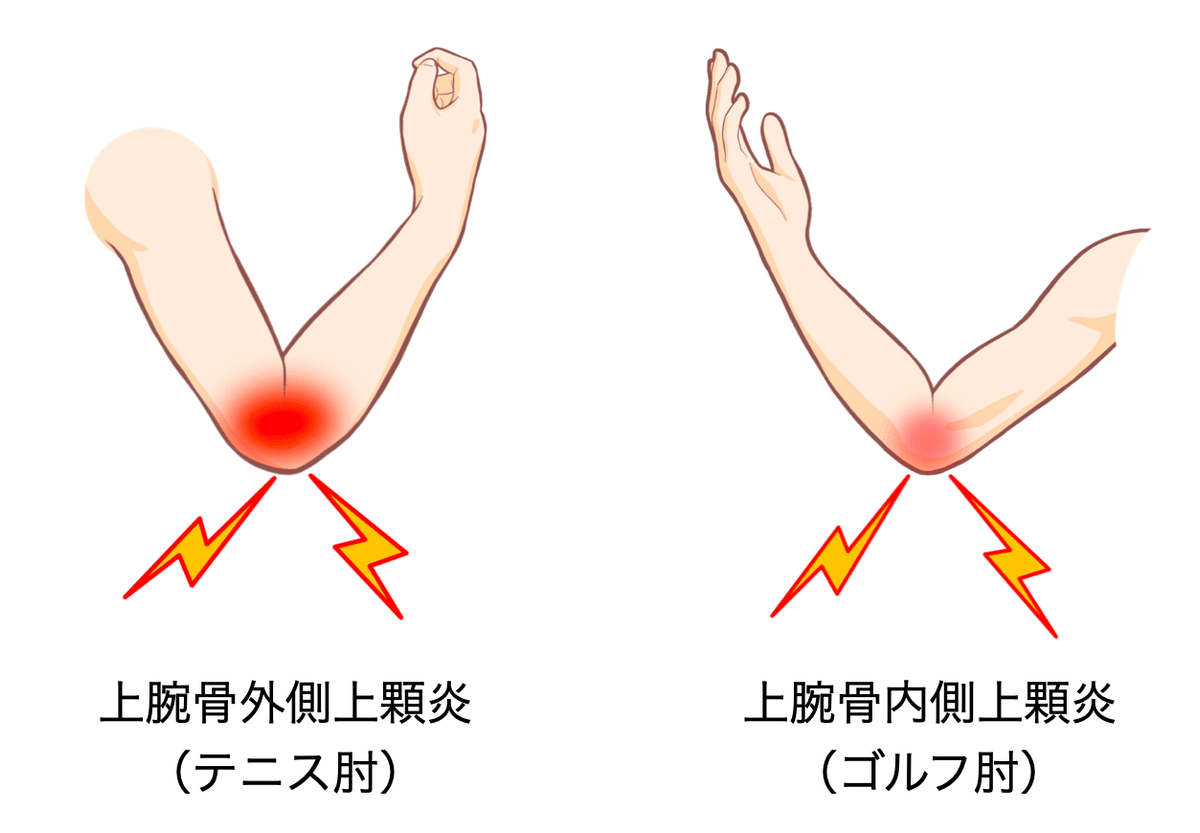

上腕骨外側上顆炎(テニス肘)

上腕骨外側上顆炎は、上腕骨外側上顆に圧痛や運動時痛を生じる疾患です。好発年齢は30〜50歳代¹⁶⁾で、発症率に男女差は示されていません。

上腕骨外側上顆に付着する手関節伸筋群の中でも、主な障害部位は短橈側手根伸筋とされています¹⁶⁾¹⁷⁾(図12)。ただし、難治例や重症例では、輪状靭帯、滑膜ひだ、関節包など硬化した複合体が存在する¹⁷⁾と報告されています。これは組織の変性と修復を慢性的に繰り返すことで瘢痕化したものと考えられています。

図12 上腕骨外側上顆炎の疼痛部位

痛みを起こす原因動作には、回内作業、持ち上げ動作、強く握る作業の繰り返しの関与¹⁶⁾が挙げられています。

痛みの発生メカニズムとして、小指・環指(尺側)グリップが行えないことによる橈側優位の筋活動(橈側グリップ)、橈骨の前方偏位(橈骨後方可動性低下)、肩甲胸郭関節の安定性・可動性低下¹⁸⁾などが挙げられています。

職業別の罹患率は、PC(デスクワーク)が32%、次いで重量物運搬が15%と多く、スポーツ別では、テニスが32%、ついでゴルフが30%と多くの割合を占めています¹⁷⁾(図13)。

図13 上腕骨外側上顆炎の職業別罹患率(a)とスポーツ別罹患率(b)

17)より画像引用

肘関節外側の疼痛には、神経根症状や橈骨神経障害の可能性も挙げられるため、病態の鑑別が求められます。

上腕骨内側上顆炎(ゴルフ肘)

上腕骨内側上顆炎は、上腕骨内側上顆に圧痛や運動時痛を生じる疾患です。

前腕を回内しつつ急速に手関節を掌屈する運動によって、内側上顆部に疼痛が生じる¹⁹⁾とされています。

野球の投球動作によって生じる肘関節内側部痛は、内側型投球障害肘とも呼ばれます(図14)。主に加速期における外反ストレスによって、肘内側支持組織の伸長ストレスが原因¹⁰⁾とされています。

図14 野球肘の分類

肘関節の整形外科的テスト

上腕骨外側上顆炎に対する疼痛誘発テスト

【Thomsenテスト、chairテスト、中指伸展テスト(図15)】

図15 上腕骨外側上顆炎に対する各疼痛誘発テスト

20)より画像引用

Thomsenテストは、検査側の肘関節伸展、前腕回内位とし、手関節背屈抵抗運動を行います。抵抗下手関節伸展テスト²¹⁾とも呼ばれます。

Chairテスト*は、検査側の肘関節伸展、前腕回内位で椅子を持ち上げます。

中指伸展テストは、検査側の肘関節伸展、前腕回内位で中指に伸展抵抗運動を行います。これは、第3中指骨底に停止する短橈側手根伸筋の収縮時痛を誘発しています。

いずれのテストにおいても、肘外側部または前腕にかけて疼痛が誘発されたら陽性となります。

✳︎実際の臨床では、Chairテストを応用して、肘関節伸展・前腕回内位で500mLや2Lのペットボトル(または重錘など)を把持したり、手関節背屈運動を行うことで、どの程度の負荷で疼痛が出現するのかをより詳細に評価することができます。疼痛の経過(変化)を追う意味でも有効となります。

腕頭関節・滑膜ヒダに対する疼痛誘発テスト

【fringe impingement test】³⁾

検査方法

対象者の検査側上肢の肘関節屈曲かつ前腕回内位とします。検査者はそこから他動的に肘関節を強制伸展します。

判断基準

腕橈関節部に疼痛が誘発されたら陽性です。

結果の解釈

前腕回内位とすることで腕橈関節の後方部に接触圧が増大し、滑膜ヒダの嵌入に伴って疼痛が誘発されると考えられています。

肘内側部に対する疼痛誘発テスト

【外反ストレステスト】³⁾¹³⁾²²⁾²³⁾

肘関節外反ストレステスト

23)より画像引用一部改変

検査方法

対象者の検査側上肢の肘関節軽度屈曲・前腕回外位とします。検査者はそこから他動的に肘関節を外反します。肘関節の屈曲角度を変えて行う場合もあります。

判断基準

外反不安定性や肘関節周囲の疼痛(特に内側)が誘発されたら陽性です。

結果の解釈

内側側副靭帯損傷に伴う外反弛緩性、上腕骨内側上顆、尺骨鉤状結節の疼痛を検出しています。

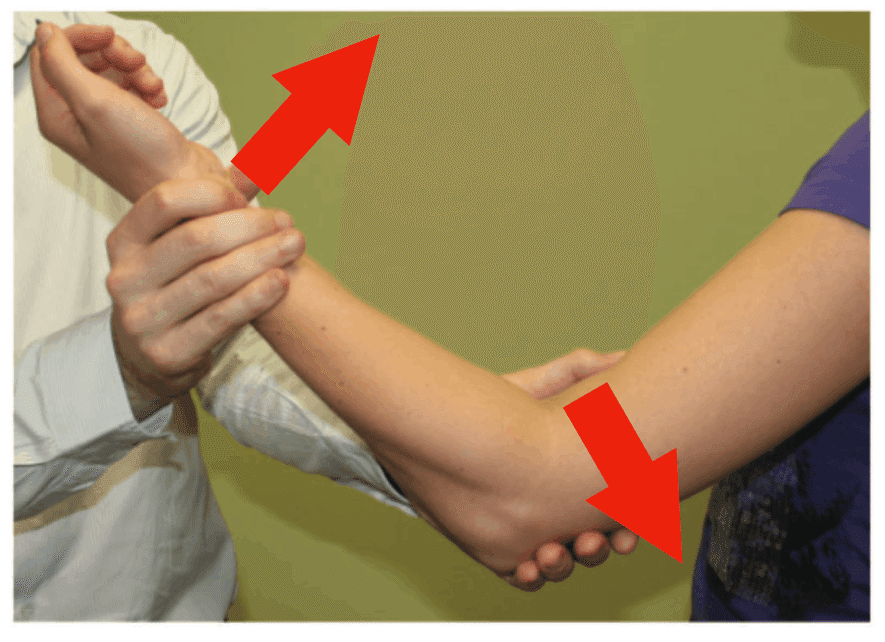

【moving valges stress test】²⁴⁾

moving valges stress test

24)より画像引用一部改変

検査方法

対象者は背臥位となります。検査者は検査側上肢の肩関節外転75°・肘関節完全屈曲位とします。そこから対象者には肘関節屈曲30°位まで素早く肘関節伸展運動を行ってもらいます。この時、検査者は常に肘関節に外反ストレスをかけ続けます。

判断基準

肘関節屈曲70°〜120°付近で肘関節内側(内側側副靱帯)に疼痛が誘発されたら陽性です。

結果の解釈

肘関節が外反ストレス下での肘関節伸展動作で内側側副靭帯損傷を検出しています。投球動作を再現しており、主にレイトコッキング期とアーリーアクセラレーション期と相関があります。

感度・特異度

1.00・0.75

肘関節の触診

上腕骨内側上顆および外側上顆の触診

上腕骨内側上顆および外側上顆は、上腕の遠位部を把持した際に最も内・外側に隆起している部位になります。

上腕骨内側上顆と外側上顆を触診してみましょう🎥

橈骨頭および腕橈関節の触診

サポートいただいた分は、セラピストの活躍の場を創ることに還元させていただきます。よろしくお願いします。