足関節背屈制限に対する選択的アプローチ

はじめに

このnoteは、誰にでもお役に立てるわけではありません。

ですが、以下に一つでも当てはまる理学療法士の方は、読んでみてください。

✅足関節の機能解剖学を学びたい

✅足関節背屈運動を理解し臨床に活かしたい

✅足関節背屈制限に対するアプローチの選択肢を増やしたい

腓腹筋やヒラメ筋に関連する足関節背屈ストレッチだけでなく、機能解剖学に基づき制限因子に対して選択的にアプローチする(ここでは選択的アプローチと呼びます)方法をご紹介します。

臨床力を高めるいちきっかけとなれば幸いです。

by Rui

自己紹介

はじめまして、forPTのRui(ルイ)です。理学療法士免許を取得し、現在は整形外科クリニックに勤務しています。

forPTとは、理学療法士の臨床と発信を支援するために2019年に発足されたコミュニティです。

forPTの主な活動

・instagram、Twitterを中心としたSNSでの情報発信

・ブログ(https://forphysicaltherapist.com)での情報発信

・限定noteの販売

instagramのフォロワー数は、1万人を越え、多くの方に共有していただけるコミュニティとなりました。

臨床に役立つ知識や技術を発信し続け、現在では理学療法士だけでなく、セラピスト全般、理学療法学生、柔道整復師、スポーツトレーナーなど幅広い職種の方にもシェアいただいています。

🔻新・臨床WEBサービス「forPT ONLINE」無料体験実施中!🔻

足関節の骨構造

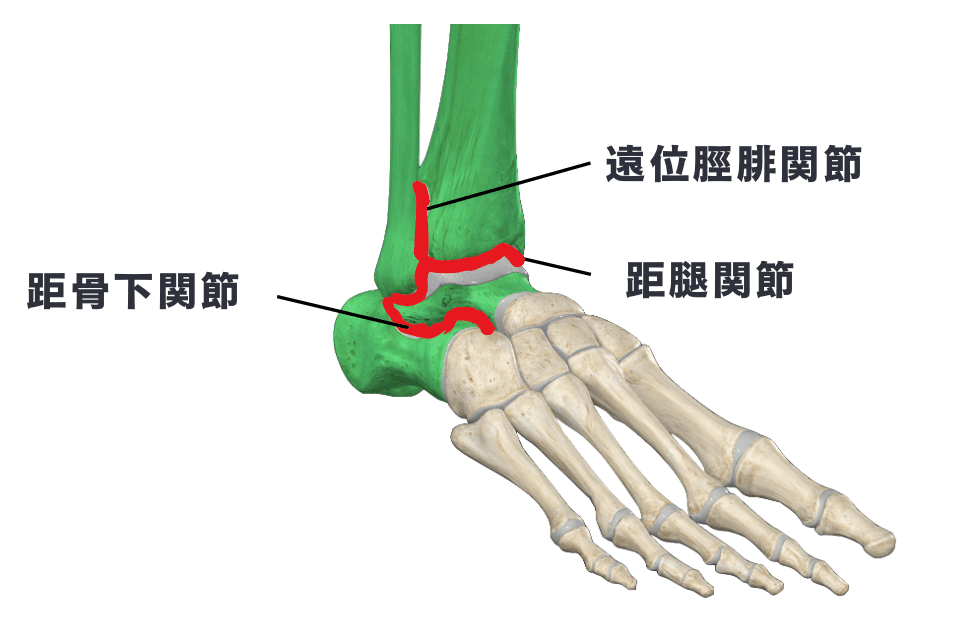

足関節は脛骨、腓骨、距骨、踵骨から構成される距腿関節、距骨下関節、遠位脛腓関節の複合関節¹⁾です(図1、図2)。

図1 足関節を構成する骨

図2 足関節(複合関節)を構成する各関節

距腿関節の骨構造

距腿関節は、距骨、腓骨、脛骨で構成されます。脛骨と腓骨からなる果間関節窩に距骨滑車がはまり込んでいるような形¹⁾になっており、ほぞ継構造²⁾と呼ばれています(図3)。

図3 距腿関節の骨構造

距骨滑車と果間関節窩は前方が幅広く、後方は小さい台形を呈しているため、足関節背屈時は、距腿関節に骨性の安定性をもたらし、底屈時は骨性の制動に乏しく、軟部組織がその代償をしていると考えられています¹⁾。

距腿関節は、螺旋(らせん)関節³⁾*に分類され、運動軸は前額面上で外側下方に傾斜します⁴⁾。ただし、底屈中は個体差が大きく前額面上で外側下方に傾斜する対象と内側下方に傾斜する対象が存在します⁵⁾(図4)。

図4 距腿関節の運動軸

(左側;背屈中、右側;底屈中)

5)より画像引用

✳︎螺旋関節とは、蝶番関節の変形とみるべきもので、一方の関節面が隆起、他方が溝状となる。運動軸は骨の長軸と直角ではなく、鋭角で交わり、運動はらせん状となる。

遠位脛腓関節の骨構造

遠位脛腓関節は、脛骨の腓骨切痕と腓骨遠位内側部で構成されます(図5)。

図5 遠位脛腓関節の骨構造

遠位脛腓関節の運動は、脛骨に対する腓骨の動きと捉えられ、底屈から背屈すると1.4mm前後外側方向への動きを認める⁶⁾とされています。

距骨下関節の骨構造

距骨下関節は、距骨と踵骨の間で構成されます(図6)。

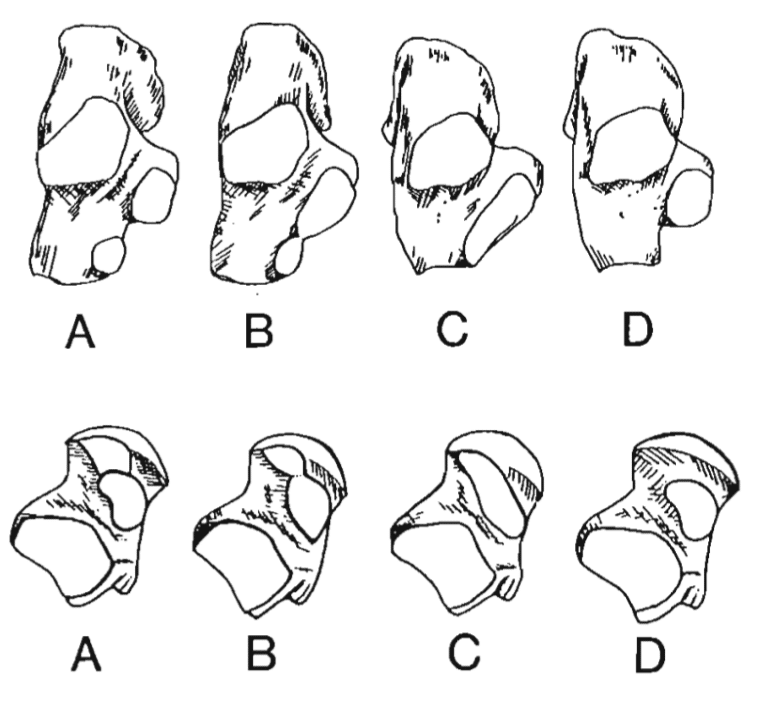

距骨下関節の関節面の形状には、4つのバリエーションが報告⁷⁾されています(図7)。

図7 距骨下関節面のバリエーション

(上側;右の踵骨を上方から観察、下側;右の距骨を下方から観察

A;前・中関節面が分離、B;前・中関節面が一部接合、C;前・中関節面が一体、D;前関節面が欠損)

7)より画像引用

距骨下関節の運動軸は、矢状面では前上方へ、水平面では前内側へ傾斜します⁵⁾(図8)。

図8 距骨下関節の運動

8)より画像引用一部改変

足関節の靭帯構造

足関節の靭帯は、大まかに外側靭帯、内側靭帯、脛腓関節靭帯⁵⁾に分けられます。

足関節の外側靭帯

足関節の外側靭帯は、前距腓靭帯、踵腓靭帯、後距腓靭帯で構成されます(図9)。

図9 足関節の外側靭帯

前距腓靭帯は、1〜3本の繊維束で構成⁹⁾され(図10)、腓骨前端と外側の関節軟骨に起始し、距骨の外側に停止します。足関節底屈位で外側の制動に寄与¹⁾します。

図10 前距腓靭帯の繊維束バリエーション

9)より画像引用

(Type Ⅰ;繊維束1本、Type Ⅱ;繊維束2本、Type Ⅲ;繊維束3本、1;前距腓靭帯、2;上前距腓靭帯、3;下前距腓靭帯、4;中前距腓靭帯、5:踵腓靭帯、A;前方、P;後方)

踵腓靭帯は、踵腓靱帯は前距腓靱帯付着部下方の腓骨前端に起始し、踵骨外側および腓骨結節に停止します。足関節底屈位では水平に、背屈位では垂直になり、底背屈の全可動域で緊張状態を保ちます¹⁰⁾(図10)。また、足部回内位では弛緩し、回外位では緊張します。

図10 足関節底背屈時の踵腓靭帯

(b;足関節背屈、c;足関節底屈)

10)より画像引用

後距腓靱帯は、外果窩の近位に起始し、距骨後突起の外側結節に停止します。足関節の底屈位と中間位では靭帯は弛緩し、背屈位で緊張します¹⁰⁾。

足関節の内側靭帯

足関節の内側靭帯は、脛舟靭帯、tibiospring ligament、脛踵靱帯、後脛距靱帯(表層)、前脛距靱帯、後脛距靱帯(深層)の6つで構成⁵⁾されます(図11)。

図11 足関節の内側靭帯

(①;脛舟靭帯、②;tibiospring ligament、③;脛踵靭帯、④後脛距靱帯(深層)、⑤;スプリング靭帯複合体(バネ靭帯)⑥;距骨の内側結節、⑦;載距突起、⑧;内側距踵靭帯、⑨;後脛骨筋腱)

10)より画像引用

その形状からまとめて三角靭帯とも呼ばれています(図12)。

図12 足関節内側を制動する三角靭帯

足関節背屈運動時は、三角靭帯の後方が緊張し、底屈運動時は内・外側の靱帯の前方部分が緊張します¹⁾。

脛腓関節靭帯

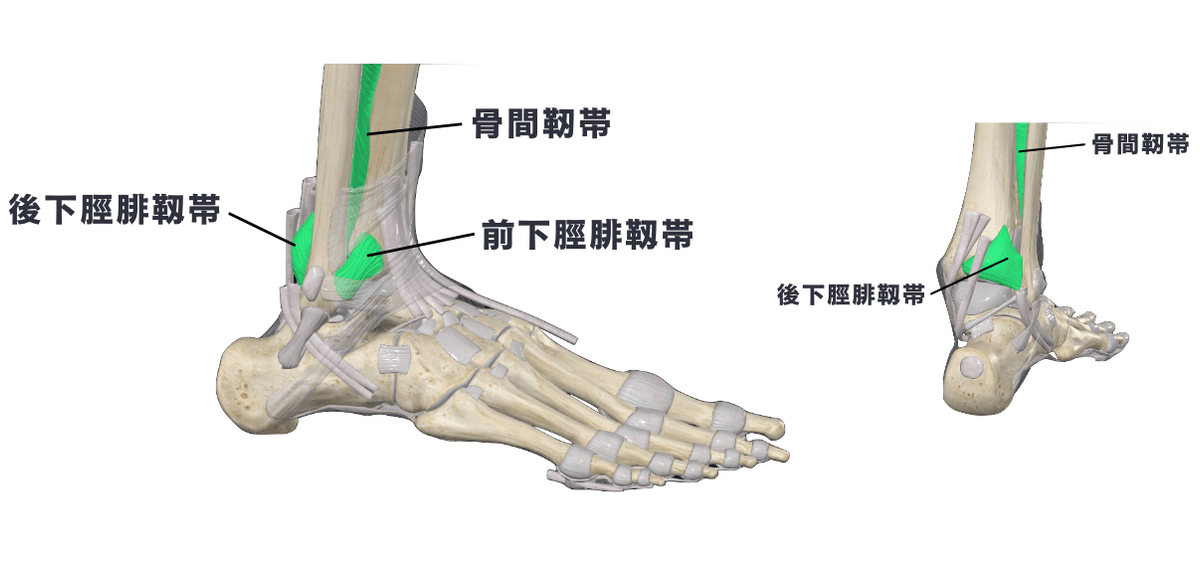

遠位の脛骨と腓骨を結合する靱帯は、前下脛腓靱帯、後下脛腓靱帯、骨間靱

帯から構成⁵⁾されます(図13)。

図13 脛腓関節靭帯

遠位脛腓関節の側方安定性に貢献する重要な靱帯¹⁾であり、腓骨の外側・上方・回旋変位への制動に関与¹¹⁾します。

前脛腓靭帯の遠位部は、軟部組織性のインピンジメントとの関連が示唆⁵⁾¹²⁾されています。

足関節底背屈の運動学

脛腓関節(腓骨)の運動⁵⁾⁶⁾¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾

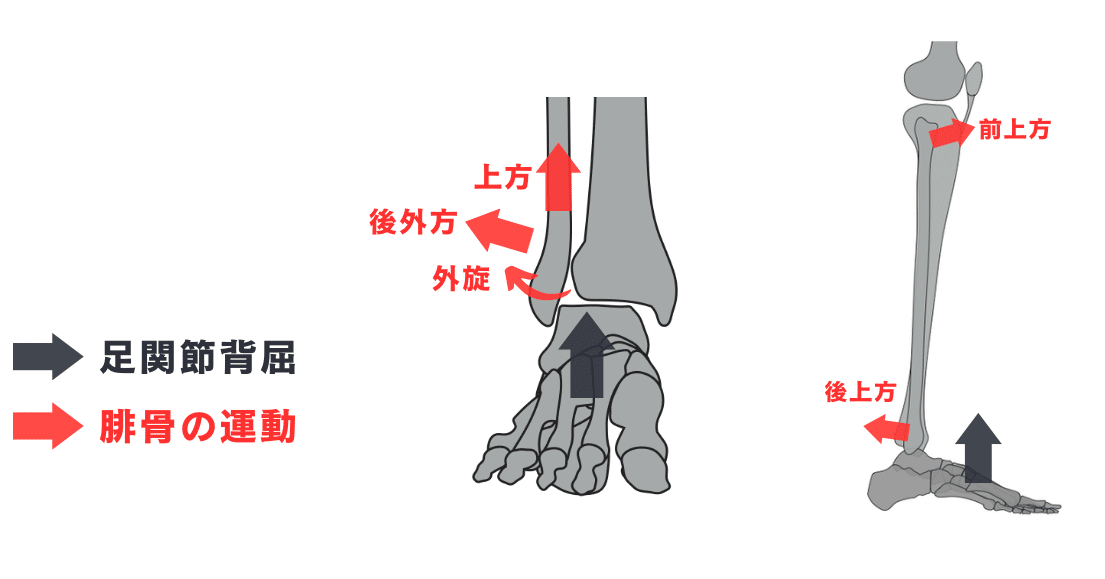

足関節背屈時に、腓骨の外果は外方変位(脛腓関節の開大)、後上方滑り(挙上)、外旋*します(図14)。この時、腓骨頭は前上方に変位します。

図14 足関節背屈時の腓骨運動

足関節底屈時に、腓骨の外果は内方変位(脛腓関節の閉鎖)、下降、内旋*します(図15)。この時、腓骨頭は後下方に変位します。

図15 足関節底屈時の腓骨運動

✳︎足関節底背屈に伴う腓骨の内外旋には、個体差があります。

これに関連し、距骨滑車が果間関節窩にはまりこみはじめる関節の角度は底屈27.5±2.3°で、距骨滑車の外側部が外果関節面と接し、下脛腓関節を外側方に押し広げながら関節をロックしていく⁶⁾と報告されています(図16)。

図16 距骨のロック角度

(A;底屈位、B;底屈27.5±2.3°(ロックはじめ)、C;背屈位(完全ロック))

6)より画像引用

距骨の運動⁸⁾

足関節背屈時に、距骨は後方に滑りながら前方に転がります(図17)。

足関節底屈時に、距骨は前方に滑りながら後方に転がります(図17)。

図17 足関節底背屈時の距骨運動

8)を参考に作図

日常生活に必要な足関節背屈可動域

足関節背屈の参考可動域は0〜20°¹⁶⁾とされています。

椅子座位膝関節屈曲90°位での足関節自動背屈可動域が10°未満のものは全例でしゃがみ込み動作が不可能、20°以上のものは全例でしゃがみ込み動作が可能であった¹⁷⁾と報告されています(図18)。

図18 足関節背屈可動域としゃがみ込み動作可・不可の関係

歩行においては、TSt(踵離地〜対側下肢接地)で背屈可動域10°¹⁸⁾¹⁹⁾と最も大きな角度が必要とされています。

テーピング固定下(足関節可動域制限下)の歩行では、自然歩行に比べて踵着地時の爪先高、股関節角度範囲、膝関節角度範囲、足関節角度範囲に有意な変化を認め²⁰⁾、股関節戦略が優位となる可能性が考えられています。

また、足関節背屈 0°および10° 制限時には、歩行時の最大足底圧部位が足趾部から前足部へ移行した²¹⁾と報告されています。

足関節背屈可動域制限因子

外傷後や手術後に、足関節背屈可動域の改善を妨げている要因として、主に以下の4つが挙げられています。

・後方軟部組織の問題

・術後早期の炎症組織の主張や関節周辺浮腫の問題

・足関節背屈筋の収縮不全の問題

・前方インピンジメントに起因した疼痛の問題

さらに、足関節運動軸を変位させる原因として、以下が挙げられています。

1.距骨下関節内側部(脛骨内果下方後部)の短縮

2.屈筋支帯内側部または脛骨内果後方部(長母指屈筋腱・長指屈筋腱)の短縮

3.長腓骨筋ならびに前脛骨筋の短縮と過用

4.小指外転筋の過用と短縮

5.距骨下関節回外不安定性

6.踵腓靭帯の短縮

次項では、足関節背屈制限に対して各軟部組織や関節への選択的アプローチを具体的にご紹介します。

足関節背屈制限に対する選択的アプローチ

長母趾屈筋のアプローチ

長母趾屈筋は、距骨の後内側を通過します(図19)。

図19 長母趾屈筋の解剖

長母趾屈筋の短縮によって足関節背屈時の距骨の後方滑りを制限されやすい²³⁾とされています(図20)。

図20 長母趾屈筋の短縮による距骨後方滑りの制限

また、脛腓間の不安定性が認められる場合は、長母趾屈筋の緊張により背屈時に距骨前方あるいは外旋方向に偏位させ、脛腓間の離開が拡大する可能性が指摘²⁴⁾されています。

【長母趾屈筋腱の触診】²⁵⁾

長母趾屈筋腱は、後脛骨動脈の拍動を確認しその後方で、他動的に母趾を素早く伸展させることで緊張を触知できます(図21)。

図21 長母趾屈筋腱の位置(後脛骨動脈の後方)

🎥長母趾屈筋腱の触診

ここから先は

¥ 3,000

サポートいただいた分は、セラピストの活躍の場を創ることに還元させていただきます。よろしくお願いします。