トレンデレンブルグ徴候を深ぼるー原因追求のための評価と歩行分析ー

はじめに

このnoteは、誰にでもお役に立てるわけではありません。

ですが、以下に一つでも当てはまる理学療法士の方は、読んでみてください。

🔖[トレンデレンブルグ徴候=中殿筋の筋力低下]だけではないことは知っているけど、その他の要因を列挙できない

🔖動作観察や歩行観察からトレンデレンブルグ徴候の原因を推察できるようになりたい

🔖トレンデレンブルグ徴候に対する評価やアプローチを学びたい

🔖臨床場面で「なぜそのトレンデレンブルグ歩行を改善すべきなのか」をうまく整理できていない

今回のnoteでは、[トレンデレンブルグ歩行⇨中殿筋の筋力トレーニング]から脱却したいセラピストに向けた内容をまとめています。

臨床力を高めるいちきっかけとなれば幸いです。

by Louis

自己紹介

はじめまして、forPTのLouis(ルイ)です。理学療法士免許を取得し、現在は整形外科クリニックに勤務しています。

forPTとは、理学療法士の臨床と発信を支援するために2019年に発足されたコミュニティです。

forPTの主な活動

・instagram、Twitterを中心としたSNSでの情報発信

・ブログ(https://forphysicaltherapist.com)での情報発信

・限定noteの販売

instagramのフォロワー数は、7300人を越え、多くの方に共有していただけるコミュニティとなりました。

臨床に役立つ知識や技術を発信し続け、現在では理学療法士だけでなく、セラピスト全般、理学療法士学生、柔道整復師、スポーツトレーナーなど幅広い職種の方にもシェアいただいています。

読者様の声

【@forptblog 】さんの記事読ませていただきました!

— よーしょー@多汗症セラピスト (@yosyo0331) December 5, 2021

外転筋筋力低下以外のトレンデレンブルグの原因の紹介だけでなく、臨床でどのようにチェックすればいいのかまで網羅されています🙆♂️

次の日から臨床に活かせる内容でした☺️https://t.co/LvlZzLdhcg

販売情報(2021.11.28記載)

2021.11.28 一般販売を開始

先着20名限定(11/30まで) 1,000円(終了)

+

『どれでも欲しいnote1つ』無料プレゼント🎁✨(終了)

⏬

通常価格 1,500円(単体販売)👈イマココ

それでは以下より、『トレンデレンブルグ徴候を深ぼるー原因追求のための評価と歩行分析ー』になります。

トレンデレンブルグ徴候とは

観察側の下肢立脚相において、対側の骨盤が下制する現象をトレンデレンブルグ徴候と呼びます。立脚期にトレンデレンブルグ徴候がみられる歩行をトレンデレンブルグ跛行またはトレンデレンブルグ歩行といいます。歩行周期においては、荷重が始まるLRから側方移動が最大となるMSt終期まで観察されます。

有名な異常歩行のひとつで、中殿筋(股関節外転筋群)の筋力低下によって生じると一般に言われています。(中殿筋筋力低下や変形性股関節症以外の原因から起こるものをトレンデレンブルグ様現象と呼ぶこともあります。)

ですが、すでに臨床経験のある理学療法士は、中殿筋の筋力強化だけでは問題点の改善に繋がらないケースをあまりにも多くみているのではないでしょうか。

まずは次項で、中殿筋の筋力低下以外の原因をチェックしていきましょう。

トレンデレンブルグ徴候の原因と臨床チェックポイント

トレンデレンブルグ徴候の機能解剖学および運動学的な原因には、以下が挙げられています。

トレンデレンブルグ徴候の機能解剖学および運動学的な原因

・股関節外転筋群の筋力低下¹⁾²⁾³⁾⁴⁾

・股関節内転筋群の拘縮または痙縮(股関節外転可動域制限)¹⁾⁴⁾

・大腿筋膜張筋の過緊張⁵⁾

・腰方形筋の過緊張⁵⁾

・上半身重心の対側への偏位⁴⁾

・同側寛骨の挙上かつ水平面上後方回旋アライメント⁴⁾

・足圧中心の外方および後方化⁴⁾

・足関節背屈制限⁴⁾

・距骨下関節回内可動域制限⁴⁾

・対側の下肢をICで床面に近づけるための意図的運動¹⁾

トレンデレンブルグ徴候はあくまで現象であり、何かしらの原因があって起こっています。

ここでは、トレンデレンブルグ徴候の原因として挙げられるものを一つずつ深掘りしていきます。

・股関節外転筋群の筋力低下

股関節外転筋群(特に中殿筋)の筋力低下がトレンデレンブルグ徴候の原因となることはあまりにも有名です。

なぜ中殿筋が重要視されているかというと、その理由はシンプルで、骨盤が対側に下制しないように制動できる筋肉だからです。

ただし中殿筋だけが大事かと言われるとそうではなく、例えば同じような走行をしている小殿筋の筋機能も無視できません。

中殿筋と小殿筋の役割の違いは、小殿筋がより深部に存在することでインナーマッスルとしての股関節の安定性に寄与する割合が大きいことです。

💡臨床のチェックポイント💡

【トレンデレンブルグ徴候の原因は中殿筋かそれ以外かの判断材料】

股関節外転筋力のMMT3+未満で骨盤の不安定性がみられる¹⁾と言われています。(MMT3+の概念は実際にはないため、おそらく最大可動域位で軽度の抵抗に耐えられる程度だと考えられます。)つまり、股関節外転筋力のMMTが4以上あるのに、トレンデレンブルグ歩行が観察されるようなケースでは、股関節外転筋力の低下以外の他の原因を考慮する必要があります。

・股関節内転筋群の拘縮または痙縮(股関節外転可動域制限)

意外に見落とされがちなのが、股関節内転筋群の短縮や過緊張によってみられるトレンデレンブルグ徴候です。

股関節内転筋群が伸びないということは、股関節は内転位をとりやすく、相対的に骨盤は対側下制位となります。

つまり、例え股関節外転筋力があったとしても、股関節外転制限がある場合には、トレンデレンブルグ徴候が陽性となる場合があります。

💡臨床のチェックポイント💡

【トレンデレンブルグ徴候に対する股関節内転筋群への評価・アプローチ】

背臥位で安楽な状態をとってもらいトレンデレンブルグ徴候がみられる側の股関節が内転位となっていないかを観察します(図1)。この時、同側の骨盤が下制している場合もあるため、腸骨稜の高さも左右で比較しておきましょう。

次に、股関節外転可動域を測定します。同側の骨盤を下制位に固定しながら行うことで代償を防ぐことができます(図2)。トレンデレンブルグ徴候がみられる側と対側の可動域の左右差を比較してみましょう(両側でトレンデレンブルグ徴候が観察される場合は、その程度の大きさで比較します)。

ここまで確認したら、実際に股関節内転筋群をストレッチしてみましょう。ストレッチ前後で歩行観察を行い、トレンデレンブルグ歩行の程度が小さくなるようであれば、股関節内転筋群の短縮が影響していると解釈することができます。

(右股関節内転位の例)

(右側を測定)

MEMO トレンデレンブルグ徴候とデュシェンヌ徴候の違い

トレンデレンブルグ徴候が股関節内転筋群の短縮(股関節外転制限)による影響を受けるのに対し、デュシェンヌ徴候は逆に股関節外転筋群の短縮(股関節内転制限)による影響を受けます。内転角度に制限がある場合は、トレンデレンブルグ徴候は起こりえず、必ずデュシェンヌ徴候が出現する⁶⁾⁷⁾と言われています。

・大腿筋膜張筋の過緊張

大腿筋膜張筋は、中殿筋の筋力低下により過緊張を起こすと言われています。二関節筋である大腿筋膜張筋は腸徑靭帯となって遠位に長く位置し、股関節および膝関節の外側支持機構を担っています。

腸徑靱帯は、受動的支持機構としての働きがあります。これはつまり、引き伸ばされて張力を発揮することで安定性に寄与しているということです。

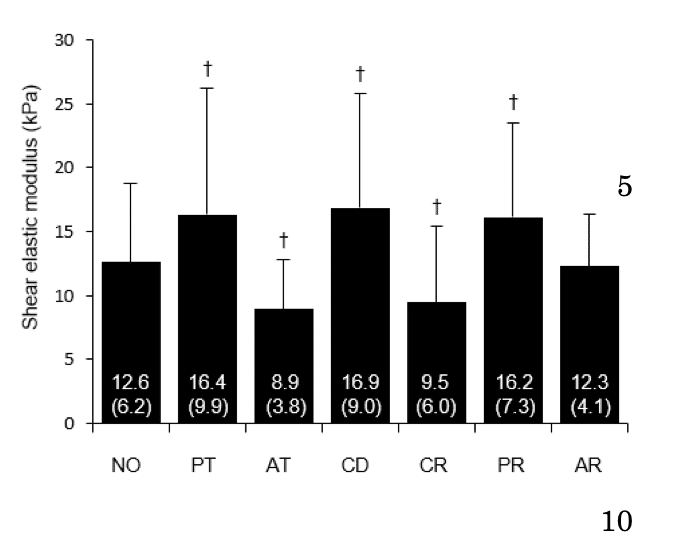

片脚立位においては、股関節中間位に比べて、股関節内転、伸展、外旋位では腸徑靱帯の張力が増加する⁸⁾⁹⁾と報告されています(図3、図4)。

トレンデレンブルグ歩行では、立脚期で対側の骨盤が下制することで、股関節は内転位となります。腸徑靱帯の張力は高まり、大腿筋膜張筋の過緊張につながるのがメカニズムだと考えられます。

9)より画像引用

NO:股関節中間位、PT:股関節伸展位、AT:股関節屈曲位、CD:股関節内転位、CR:股関節外転位、PR:股関節外旋位、AR:股関節内旋位

9)より画像引用

(股関節伸展位、内転位、外旋位では腸徑靱帯の硬度が高い)

💡臨床のチェックポイント💡

【立位での片側下肢荷重による中殿筋および大腿筋膜張筋の筋活動評価(図5)】

両足を肩幅に開いた立位姿勢をとってもらいます。セラピストは後方に位置して、中殿筋または大腿筋膜張筋に軽く触れておきます。

そこから対象者自身に片側下肢へ重心移動を行ってもらいます。この時にセラピストは、同側の中殿筋または大腿筋膜張筋の筋活動を触知します。

正常であれば、どちらの筋も重心移動に伴って膨隆してくる感覚を触知することができます。大腿筋膜張筋の筋活動がはっきりと触知できるのに対して、中殿筋の収縮が弱かったり確認しずらいといった場合は、重心の側方移動に対して、大腿筋膜張筋優位の制御をしている可能性が考えられます。

(自分でやってみて確認することもできます!わざとトレンデレンブルグ様に荷重した時に中殿筋の出力が弱いのを感じ取ってみましょう💪)

・腰方形筋の過緊張

腰方形筋は、同側の骨盤を挙上する働きがあります。同側の腰方形筋が過緊張を起こすことで対側の骨盤は下制位となります。

📃腰方形筋の機能解剖学の基礎について、無料ブログでまとめています📃

立位姿勢において、骨盤挙上側(腸骨稜の位置が高い)は、腰方形筋の筋緊張が高い可能性があり、姿勢アライメントの影響によってトレンデレンブルグ徴候を起こす要因となります。

💡臨床のチェックポイント💡

【片脚立位における動作観察と触察による腰方形筋の評価】

片脚立位の動作観察において、トレンデレンブルグ徴候陽性でかつ同側の肩峰が下制位(図6)となる場合は、腰方形筋が短縮位のアライメントを呈しており、過緊張を起こしている可能性が高いです。

【立位姿勢における腰方形筋の筋緊張評価(図7)】

まずは立位姿勢において、腸骨稜の高さを左右で比較します。

続いて、両側の腰方形筋を触察*して、筋硬度や筋緊張の左右差を比較します。(✳︎腰方形筋は第12肋骨の先端から約2横指内側の下縁で触知することができます。)

骨盤が挙上している側(腸骨稜の位置が高い)は、腰方形筋が短縮や過緊張を起こしている可能性があります。片側の腰方形筋の短縮や過緊張は、側弯症のアライメントと関連するため姿勢の特徴をあらかじめ押さえておくと良いです(図8)。

ここから先は

¥ 1,500

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

サポートいただいた分は、セラピストの活躍の場を創ることに還元させていただきます。よろしくお願いします。