テレワーク薬剤師になれるかな?

(この記事は2022年8月12日に更新しました)

※本ブログ(note)はGoogle Chromeで閲覧することをお勧めします。

本稿は早期リタイア&起業を目指す病院薬剤師が、テレワーク雇用を獲得する(※まだですが・・・)までの軌跡です。

雇用型テレワークとは?

コロナ禍で一躍脚光を浴びたテレワークという働き方。

ただ、その多くは一時的に社員の出社を回避させるための、「自宅待機」の延長線上のものに過ぎませんでした。

しかし、予想以上にコロナ禍は長引き、収束の兆しすら見えていません。

そこで新たに登場した雇用形態が雇用型テレワークです。

雇用型テレワークとは

事業者と雇用契約を結んだ労働者が自宅等で働くテレワークのこと。

要するに、最初からテレワークを前提とした雇用という訳です。

テレワークのメリット・デメリット

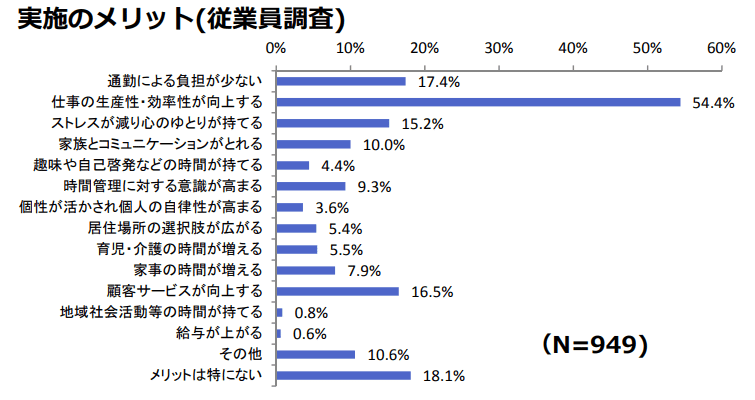

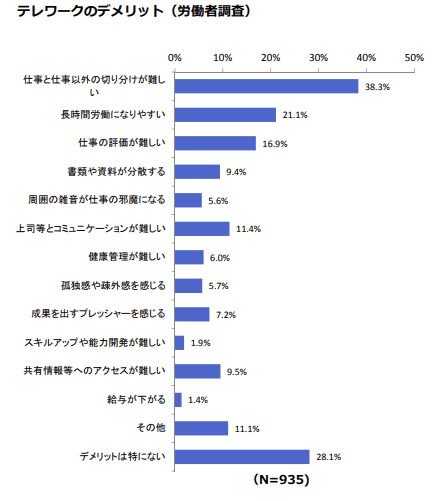

アンケート結果では、興味深い問題点が浮き彫りとなりました。

テレワーク実施前には仕事の生産性・効率性の向上を期待する声が多かったのですが、いざ蓋を開けてみると長時間労働が問題となっています。

いやはや、効率性が上がり過ぎるのも考えものですね(苦笑)。

働き方改革を推進中の厚労省はこれを問題視し、雇用型テレワークのガイドライン刷新を目下図っているところです。

私が雇用型テレワークに注目した理由

さて、私の職業は病院薬剤師であり、医薬品を供給するのが本業です。

本来ならばテレワークとは無縁の職種。

そんな私がなぜテレワークに注目したのか?

その理由を解説していきます。

1.医薬品集制作代行業の起業準備中

実は、私は2023年に早期リタイア&起業を予定しています。

業態は医薬品制作代行業(屋号は「医薬品制作の大学堂」)。

クラウド上に作成した院内医薬品集(以下「クラウド型」;下記の記事を参照)を常時最新状態にメンテナンスするビジネスです。

大学堂の商品は医薬品集(ツール)ではなくメンテナンス(労務)です。

「クラウド型」は施設毎に用意する必要があります(支援は致します)。

医薬品情報(DI)業務をサポートすることで薬剤師不足に喘ぐ近隣施設を救い、時短を図ることで薬剤師業務の質向上に貢献したいと考えています。

≪大学堂の価格設定≫

標準コース(プランC)の場合:50万/年

(根拠)時給2000円の薬剤師を1日1時間平日雇用した場合の人件費

2000円×5日×4週×12月=48万≒50万

***薬剤師1時間分の給料で全員がメリットを受けられる。

2.「公立の壁」に阻まれる

ところがビジネスプランを考えていく中、大きな「壁」に直面しました。

近隣県において、病棟業務やチーム医療が盛んな「クラウド型」の導入が好適な医療施設は公立・公的病院がほとんどです。

が、そのような病院ほど制度的な壁が厚く(例.県内法人でなければ請負契約できない)、「クラウド型」の導入が難しいことがわかってきたのです。

本年2月以降、以下の公立・公的病院に「クラウド型」の無償試用をお誘いしてきましたが、いずれも断られたか回答を保留されたままです。

≪高知県≫ 高知市(勤務先)・宿毛市 ※民間2施設はOK

≪徳島県≫ 小松島市・阿南市

≪香川県≫ 高松市(2施設) ※三豊市はOK

≪愛媛県≫ 松山市・宇和島市

≪兵庫県≫ 明石市

≪福井県≫ 敦賀市

≪山形県≫ 坂田市

※県内施設は退職するまでは誘いにくいのが実情です。

3.雇用契約で「壁」の突破を目指す

大学堂のビジネスモデルは個人事業とパート薬剤師が「両輪」となります。

現役の薬剤師であり続けなければ、次第に現場感覚が失われていきます。

第一、情報源となる医薬品情報サイトにすらアクセスできません。

ならば、ならばです。

請負契約がどうしても無理ならば、雇用契約でメンテナンスを提供することはできないものでしょうか?

つまり、薬剤師をテレワーカーとして雇用するのです。

薬剤師であっても医薬品情報業務、それも「クラウド型」のメンテナンスに特化した業務ならばテレワークは十分に可能な筈です。

薬剤師をテレワーク雇用するメリット

まず被雇用者のメリットから。

・通勤が不要(遠隔地でもOK)

・勤務時間が短い(平均1時間/日(20時間/月))

・複数の施設で同時に就労可能

・有料サイト(FINDATなど)の無料使用が可能 ※施設契約がある場合

・顧客施設名義で外部(製薬メーカー等)への問い合わせが可能

・本業への影響が軽微(やる作業は同じ)

一人の薬剤師のスキルを複数施設に「無理なく」提供できる点が特徴です。

雇用主のメリットはこちら。

・医薬品情報業務の効率化(他の薬剤師業務にも波及;こちらを参照)

・「クラウド型」は厚労省・日病薬の意向に沿った体制(上記画像を参照)

・人件費が軽微(年額50万で薬剤師を雇用できる)

・諸経費(社会保険料・通勤手当など)が不要

・患者情報の漏洩がない(メンテナンス特化だとカルテ閲覧は不要のため)

・薬剤師不足対策・テレワーク推進事例として報告できる

デメリットを挙げるならば、「クラウド型」のプラットフォームであるkintone(サイボウズ社;年額9万~)を契約する必要があること、あとは「前例がない」という点だけでしょうか?

「自営型テレワーク」では解決しない!?

この動画のように、最近ではどういう訳か「雇用型テレワーク」(個人と雇用契約)ではなく、「自営型テレワーク」(個人事業主と請負契約)を前提とした話が進められています。

しかし、制度の壁の厚さから、「自営型テレワーク」による「クラウド型」の導入に苦戦していることは既述の通りです。

他県はともかく、本県の医療機関を救済することが最優先です。

県として「自営型テレワーク」が可能になるならばそれでも構いません。

いつ果てるとも知れぬコロナ禍における薬剤師の新たな働き方として、今回「雇用型テレワーク」という選択肢を提案させていただきました。

さいごに

少しだけ行政の方に苦言です。

薬剤師不足対策にしろ、テレワーク推進事業にしろ、行政は旗を振るだけでなく、自ら手本として実践して見せる役割もあるのでは、と考えます。

いささか蛇足にはなりますが、最後に私の信念を述べさせていただきます。

医薬品情報の紐付かない薬剤師業務はない。

よって業務改善のカギはDI業務にある。

聞けば、DI業務は大学でほとんど教えていないそうです(実務実習生が来るたびに尋ねていますが・・・異口同音でした)。

DIに疎い薬剤師が毎年毎年増産されていく構造です(他院からは「DI業務が後回しになっている」と言う声もよく耳にします)。

薬剤師業務の改革が進まない一因に、DI業務が重視されていないことがあるのは明らかです。

DI業務が円滑化すれば、薬剤師業務の時間短縮・質向上、ひいては薬剤師の資質向上へと好循環していく筈です。

「クラウド型」の普及は私の宿願

しかし現実は、メンテがネックとなり導入施設は皆無という有り様です。

メンテは絶え間なく続く膨大な作業であり、これを怠ると「クラウド型」は一気に陳腐化し、信頼性そして利用率が低下していきます。かといってメンテに全集中すると本来業務に支障をきたし、場合によっては担当者のキャリアが犠牲になる可能性すらあります。ここはやはりビジネスの出番です。

この熱き想いをわずかでも斟酌していただければ幸いです(了)。