ビジネス書の年間ランキングと株価の相関関係を調べてみてわかったこと

先日、日経新聞に興味深い記事が載っていました。

日経がこういうネタを取り上げること自体がレアな気がします。記事タイトルのとおり「最近のベストセラー本はタイトルが長くなっているが、それはなぜか?」をデータを交えながら分析しています。

詳しくは記事を読んでいただくとして、こういう「データから読み解くベストセラー」みたいな切り口も面白いなぁと思い、「そうだ、日本の株価(景気)はビジネス書ベストセラーのタイトル(=テーマ)に影響を及ぼすのか?」と疑問が湧いてきたので、ちょっと調べてみました。

日本のバブル崩壊前後のベストセラー

1984年10月26日から現在までの株価チャートです(Google Financeより)。

では、大昔の1984年から見ていきましょう・・・と言いたいところですが、取次(トーハン)の年間ベストセラーランキングは1990年以降しか確認できないため、1990年から見ていきます。

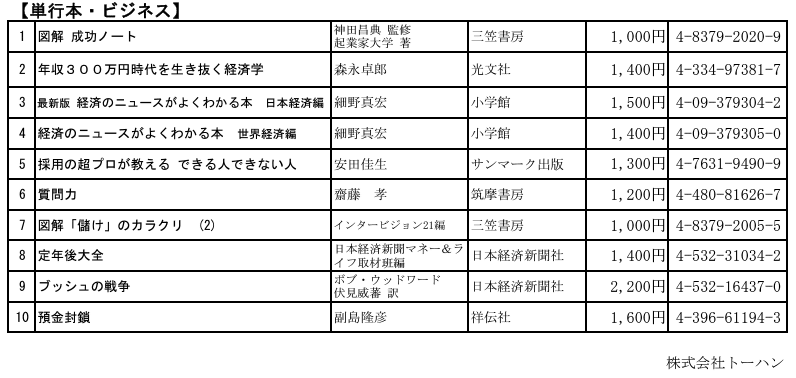

1990年といえば、日経平均株価が3万8000円を超えた1989年12月のバブルの絶頂の翌年。以下が当時のビジネス書の年間ランキングです。

1990年当時は誰もその後の「失われた30年」を予測していませんでした。しかしなんと、この年のビジネス書ベストセラー第1位はビル・エモット著『日はまた沈む――ジャパン・パワーの限界』です。

不気味ですね。完全にこのタイトルの予測がその後の日本を物語っています。1986年に締結された日米半導体協定に、「日本国内における外国製半導体のシェアを20%以上に引き上げること」を目標とする条項が付け加えられたのが1991年。その後の日本の凋落を象徴する出来事です。

第5位『日本は悪くない』

第8位『新規の世界――転機の日本』

「日本はこの先どうなるの?」という一般大衆のニーズを反映するかのごとく、日本を語っている本がさらに2点ランクインしています。

「アメリカの日本叩きは敗者の喧騒だ」とは、なかなか激しいサブタイトルです。こういう言葉をアメリカ人に言わせるあたり、まだまだ日本人が強気にある風潮が伺えます。

景気が底を打ったときに売れたビジネス書は?

しかし、1990年代に入り、日経平均株価はグングンと下降していきます。「失われた20年」の始まりです。株価が底を打ったのは2003年4月あたりでしょうか。当時の日経平均株価は7000~8000円台。

では、2003年のビジネス書年間ランキングを見てみましょう。

年間ランキング1位は神田昌典監修・起業家大学著『「非常識に儲ける人々」が実践する図解 成功ノート』でした。

1990年の年間ベストセラーの風景と比べると、個人向けのタイトルが多い印象です。

第3位、第4位にダブルランクインしている『経済のニュースがよくわかる本』、第7位『図解「儲け」のカラクリ』しかり。

しかも、なんと年間ランキングに「儲け」というワードが2回も出現しています。

もはや「日本経済がどうこう」とか言ってる余裕もなく、個々人が工夫して稼いで生き残らなければならない……という時代の流れを感じます。

極めつけは第2位の森永卓郎『年収300万円時代を生き抜く経済学』です。

このタイトルを書店で見たとき、私はぶっちゃけ絶望しました。そして、これがベストセラーになってしまう事態にさらに絶望した記憶があります。

アベノミクス以降のビジネス書ベストセラーの傾向

さて、2003年から2010年ぐらいにかけて、日経平均株価は上がったり下がったりを繰り返します。しかし、ここからジワジワと時間をかけて株価を盛り返してきます。きっかけは2012年12月にスタートしたアベノミクスでしょうか。

では、「ふたたび日本復活か?」という機運に現実味を帯びてきた、景気が底を打ってからちょうど10年後の2013年の年間ランキングを見てみます。

おおお~、2003年に比べるとずいぶん平和なラインナップになっていますね。『スタンフォードの自分を変える教室』『夢をかなえるゾウ 2』『いつやるか? 今でしょ?』『人生はワンチャンス!』『生き方』『今やる人になる40の習慣』など、自己啓発的なテーマがずらーっと並んでいます。

これまでの年間ランキングに比べると、どこか内側に向かっているような、内省的なビジネスパーソン像が浮かび上がります。

あと、もうひとつ気づいたことがあります。それぞれの時代のビジネス書年間ランキングに食い込む出版社の傾向です。

1990年は集英社が2点ランクイン、2003年は小学館と日本経済新聞社がそれぞれ2点ランクイン、2013年には姿を消しています。たまたまこの年がそうだったのかもしれませんが・・・ビジネス書においては、いわゆる大手よりも中堅クラスの出版社が力を付けてきているのかもしれません。

2024年現在地のビジネス書ベストセラーの傾向とは?

さて、みなさんご存じの通り、日経平均株価は2024年に入ってバブル期超えの3万8000円台まで上がりました。そんないままさに現在地のビジネス書のベストセラーはどんなラインナップでしょうか。

年間ベストはまだ発表されていないため、上半期のベストセラーをチェックしてみます。

これまた、これまでのランキングとはまったく違う風景が広がっていました。

第2位『はじめての新NISA&iDeCO』

第3位『きみのお金は誰のため』

第5位『わが投資術』

第7位『87歳、現役トレーダー シゲルさんの教え』

第9位『転換の時代を生き抜く投資の教科書』

第10位『改訂新版 節約・貯蓄・投資の前に 今さら聞けないお金の超基本』

TOP10のうち6点の書籍がお金や投資に関するものでした。新NISAが始まった年のため、ビジネス書のベストセラーの世界でも「投資元年」といえましょう。第10位に食い込んでいる『今さら聞けないお金の超基本』は過去にベストセラーとなったものであり、それの改訂新版がふたたびランクインしているあたり、今年は「お金・投資」への底堅いニーズがあったことを実感します。

こうして振り返ってみてみると、ビジネス書を企画するにあたっては、時代の大きな流れ、大衆のニーズをしっかり明確にくみ取っていく必要があるなぁと実感(≒反省)した次第です。

(フォレスト出版編集部・寺崎翼)