アップルミントにとまった蛾の名前から始まる『鹿の子』尽くし

カノコガ(鹿子蛾)の名に惹かれて『カノコ』探し…

数日前に田圃の土手で見つけたピンクの花もキョウカノコ

カノコ(鹿の子)

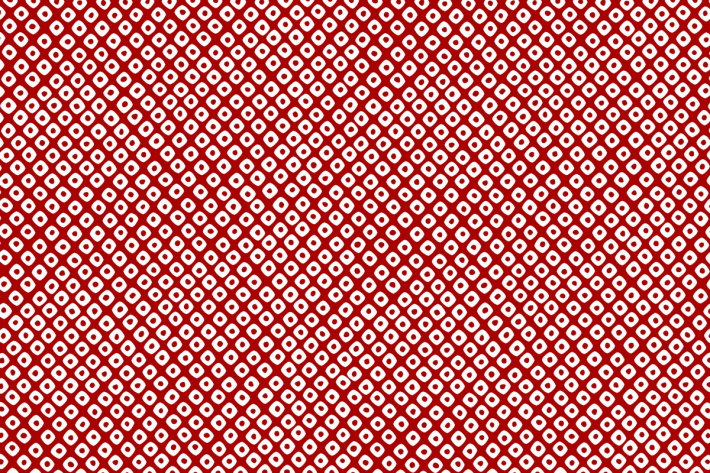

シカのコと書く鹿の子素材。

読み方は『カノコ』です。

鹿の子素材と言えば、ポロシャツですね。

表面に凹凸があり、清涼感と通気性に優れた素材です。

英語では『Seed Stitches』とか『moss stitch』と呼ばれます。

鹿の子は織物ではなく、編み物(ニット)の一種です。

なので鹿の子編みとも言われます。

この『鹿の子』の意味は、編地の模様に由来しているそうです。

鹿の子編みした編み目が、子鹿の背中には白い斑点があります。

そのまだら模様に似ていることから『鹿の子』と言われるようになったそうです。

鹿の子柄は訪問着や、振袖に使われるほか、子どもの着物の柄としても良く使われます。

鹿の子柄の着物は、通年着ることができます。(季節を選ばない。)

鹿の子で有名なのは、「鹿の子絞り」といわれる絞り染めです。

生地を少しだけつまんで糸できつく縛り、染料に着けて糸をほどくと縛った部分が白く斑点模様となります。

独特の立体感が表現された美しさがあり、大変手間のかかる手法です。

まだまだある鹿の子

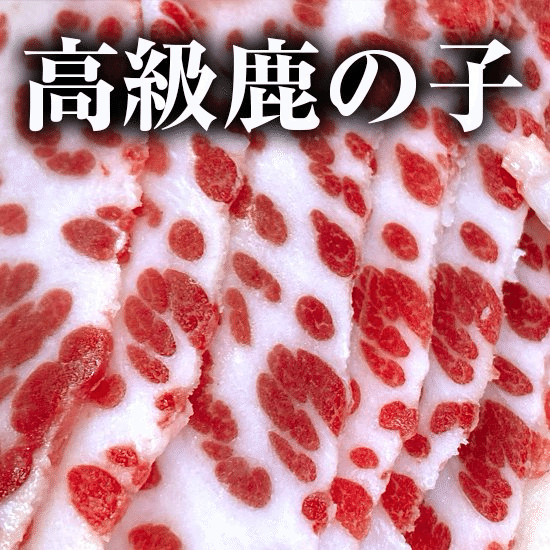

鹿の子は“鹿”の“子”と書きますが、鯨肉のひとつです。

クジラのアゴを覆っている部位でアゴの付根部分になります(その見た目が“鹿の子模様”に見えることから呼ばれるようになったんだと思います)。

古くから高級お刺身として知られ、もちもちとした食感で、味にはクセがなく、独特の旨味が口の中に広がります。

生姜醤油や、ニンニク醤油につけて食べるのがおすすめです。

(スウィーツモール)

「鹿の子」読んで字のごとく、表面に小豆の粒が密集して塊をなす様子が、鹿のこどもの背中の斑点をおもわせるデザインとなっています。

鹿の子豆に使われる豆は小豆や金時豆、うずら豆やうぐいす豆などがある。

鹿の子豆は硬めで形の整ったものであれば豆でなくてもよく、栗を使った栗鹿の子も一般的で、長野県小布施町などの名物となっている。

また、白いんげんを鹿の子豆に使ったものは京鹿の子と呼ばれることがある。小豆の場合は小倉野という名でも呼ばれる。

歴史:江戸の人形町にあったエビス屋という和菓子屋から売り出されたが、この店は嵐音八という役者の実家であり、役者手製の餅菓子として評判を呼び全国に広まったという。

その後、芯に餅の代わりに求肥や羊羹を用いることも行われるようになった。

富山県高岡市の銘菓に上記とは別の「鹿の子餅」がある。

糯米と砂糖を練った羽二重餅に卵白を合わせ、金時豆の蜜漬けを散らして四角く成形したもので、やはり金時豆の有様が鹿の子の背の斑点を思わせることから名づけられている。

高岡市は茶の湯が栄えたのでしょうか?和菓子の話題を聞くことが多い…町

栗鹿の子

北海道産小豆の漉し餡に、お餅を入れ軟らかく蜜漬けした栗をまわりに付けたお菓子です。「鹿の子」は、鹿の背中のまだら模様から名付けられました。

数多ある和菓子文化は大変興味深いし、和菓子業界の熱心さも垣間見れます。

カノコガイ

学名 Clithon faba は、アマオブネガイ目アマオブネガイ科に分類される巻貝の一種。

南日本を含む熱帯太平洋沿岸の汽水域に生息する巻貝である。

なお本種と同様に淡水・汽水に産するアマオブネガイ科の巻貝は、和名に「○○カノコ」とつけられているものが多い。

(ウィキペディア)

どこまでも続く"カノコ"です。

アッと言う間にこれだけの検索結果です。

鹿の子の紋様にこだわるのも日本人らしい国民性だと感じました。

他国の方々はまたどのような感性でこの表現を見つめるのだろうか?と次々と発展します。

最初のカイコガはとまって羽根を閉じています。開いた画像です。