【レビュー】W杯最終予選日本対オーストラリア 原則と予測が必要な可能性

最終予選3連勝で迎えたホームでの日本対オーストラリア戦。ホームですし、勝利が必須かと思ってましたが駄目でしたね…失望は深かったです。試合を振り返ります

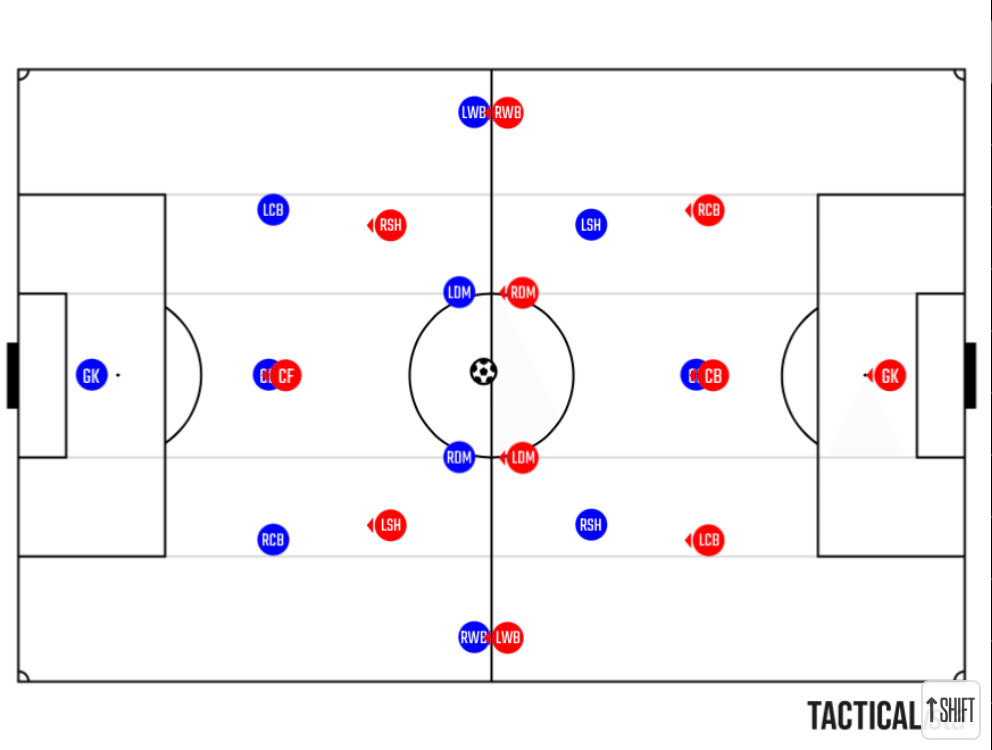

まずはいつも通り基本フォーメーションから

同じフォーメーションでミラーゲームの様相

日本もオーストラリアも3421。同じフォーメーションでマンマークに付きやすいミラーゲームの状態で始まりました

日本のスタメンは前の試合から2枚替え。前回の試合で右サイドが機能しなかったので久保選手は入りそうと思ってましたが、鎌田選手が変わったのは意外でした

攻撃はサイドに誘導されて停滞

日本の攻撃は終始停滞しました

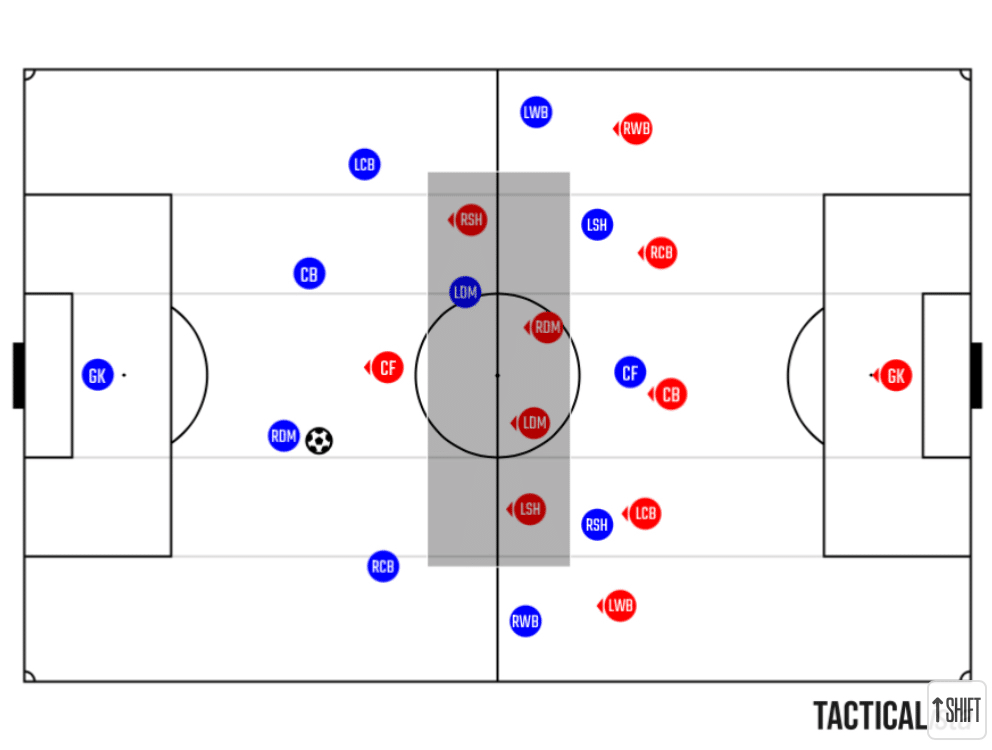

まずオーストラリアはミラーゲームの状況を活かしてマンマークとハイプレスの構えを見せてきました。日本は堪らず守田選手がCBの位置に下がって数的優位を作ります

オーストラリアは守田選手を無理に追うことはせず、541又は532的にブロックを敷き、中央を固めて日本をサイドに誘導します。日本はボールは持てるが中央にパスを出しにくく、サイド中心に攻める形になりました

日本はその後、外に張った三笘選手と久保選手の個人技を中心にサイド突破を試みます。突破は一定できるのですが、カットインのコースが切られてクロスの選択肢しかなかったこと、クロスの質が低めだったこと、更にはオーストラリアのDFラインがクロスに強かったことから、ほとんどチャンスが生まれませんでした

日本はボールを失ったら即時奪還。オーストラリアが堪えてカウンターをする時もありましたが、基本的には奪還できていました。なので比較的日本のワンサイドゲーム。しかし上記の通り、最後の攻め手に欠けて得点チャンスはほとんどなかったです

ボランチがDFラインに降りないよう変更して改善

後半は少し工夫して、ボランチがCBの方ではなく左SBの位置に降りてパスコースを作るようになりました。久保選手も右WGというよりどちらかと言えば右SBに近い位置に降りる形

この試みは一定機能し、相手のSBやCBを釣り出せるようになり、その裏のスペースを狙いやすくなりました。その流れから一点を奪取

しかしどこか停滞感は拭えず、一対一の引き分けに終わります。しかも優位に立てるはずのホームでの引き分け。オーストラリアの戦術とプレーが良かった部分はありますが、まだまだW杯のベスト8は遠いなぁと感じます

プレー面での問題点と改善点

日本の戦い方の問題点や改善点は選手や識者から多く挙げられています

具体的には以下のような改善点が挙げられていました

相手のラインが高かったのでその裏をシンプルに狙う。ロングボールやアーリークロスを入れる

カットインやミドルシュートをもっと試す

厳しくとも中央にボールを入れていく

シャドーがもっと高い位置を取る。5バックを引きつける

DFラインで相手をもっと引き付けてからパスを出す

4バック化するのであれば、両SBがもっと積極的に上がる。中央を固める相手を外に広げる

4バック化するなら逆にもっとDFラインを深くして相手を誘き寄せる(擬似カウンター)

上記のようにプレー面で指摘されている改善点はどれも正しく、十分なものに感じます。なので今回は趣向を変えて組織面に焦点を当てて問題を深掘ります

根本的には予測と原則が足りないのでは

3421への習熟度はまだまだ足りなさそう

まず大きな問題として、日本が3421に習熟していないことが挙げられます。まだ3バックに変えて10試合も経験してないですし、特に日本が3421で5バックに対峙したのは格下のミャンマー戦ぐらい。相手が3421でミラーゲームとなる中、ハイプレスを受けた時にどうするか、その中でボランチが下がるとどういう影響があるか、などまだまだ掴めていない部分があったと思います。特に田中選手は代表での3421が初めてで手探りだった模様でした

後半からボランチがDFラインに落ちないようにするなど、日本の選手は試合中に色々と試行錯誤し、成功していた部分もありました。試合後のコメントからも失敗を元に改善しようとする姿勢が強く見られ、3421への習熟が進めば問題は解消されていくように感じます

しかし個人的には根本的な問題があると感じます。この事態がもっと予期できなかったのかということ、更にそもそものプレー原則が欠けているのでは、ということです

相手の戦い方への対応は事前にもっと検討できたはず

オーストラリアが3421でハイプレスをかけてくる可能性もブロックを作って守ってくる可能性も十分予期できたはずです。よりスムーズに攻撃できるよう、ハイプレスをどう回避するか、相手のブロックをどう崩すか、検討・対策する余地はあったと思います

以下記事によると森保監督は元々相手に応じた戦い方をする監督ではなかったとのこと。そのため、相手に合わせた対応の検討もあまりしていないのかもしれません。もし本当にそうであれば、選手主導で相手に応じた対応を検討していく必要性がありそうです

前線に数的優位を作るプレー原則が必要では

そして何よりもプレー原則が不足しているような感を受けました。自分は現代サッカーにおいて競合ほど相手のDFラインに対して数的優位を作る原則を採用していると感じています。433でも4231でも3421でも、相手が4バックの場合は攻撃時は325に可変し、相手が5バックなら316や226的に可変して、相手のDFラインに対して数的優位を作るチームが多いです。数的同数だとフリーの選手が生まれにくく、前にボールを進めにくいからだと思います

前線に数的優位を作るためにプレス回避能力を高める必要性

その分、DFラインと中盤が数的不利に陥り、プレスを受けやすくなります。ただ、その分以下のような工夫でプレス回避しています

前線で誰かがフリーになるので、その選手を上手く使う。特に彼らを使ってレイオフを行ってプレスを交わす

ロングボールに強い選手にロングボールを入れる

偽CBや偽SBの動きで相手のマークを外す

プレス耐性の高いアンカーを置く

全部やってるのがまさにシティやアーセナルですね。日本は以下の記事などでも書いた通りプレス耐性が不足している印象です

強豪になるための試練

この試合の日本代表は5バックに対して5トップ的に対峙し、結果フリーでDFラインを抜け出すようなケースがなかなか見られませんでした。その分攻撃が停滞した印象です

チーム全体で前線に数的優位を作るという原則を持っていれば(又は優先していれば)、攻撃やビルドアップも違ったものになったのではないでしょうか。例えば4バック化した時に両サイドのCBがもっと前に攻める、ボランチが下がるのでなくむしろ裏まで飛び出してそこにロングボールを蹴る…などなど

日本はこれまでプレス回避のために後ろの枚数を増やしがちでした。ロシアW杯でもボール回しを安定化させるために長谷部選手がDFラインに降りるケースが頻繁に見られました。しかし真の競合になって行くためにはまず前線で数的優位を作るプレー原則を持ち、その上で数的不利に近い中でプレスを回避して行く取り組みが必要なのかもしれません