理系研究員がデザイン思考を始めた理由

ついにnoteを始めてしまいました。Twitterでお世話になってる方々、いつもありがとうございます。私はとある食品企業で研究開発に携わっている理系人間です。

このnoteの場では、普段私がどんなことを考えて研究に取り組んでいるかという混沌とした頭の中身を吐き散らかして、それが積み重ねればおそらく整理されてる感が醸し出されてくるだろう、という一縷の望みにかけてみたいと思っています。

なかでもデザイン思考について書き記していきたいのですが、なぜ理系がデザイン思考なのか。その理由は、デザイン思考を活用すれば研究活動にも新たな広がりがあると確信しているからです。

例えば以下に思い当たる人はぜひ読んでみてください。

・新しい研究テーマや新規事業に挑戦したい

・金になる研究をしろと上から言われる

・研究だけやっていて良いのか不安

・企業での研究は大学と違うのか

一方で研究に特化したスペシャリストの方やアカデミアの方にとっては1ミリも興味ない話だと思うので、ここで解散です。

今回はデザイン思考そのものではなく、プロローグとしてデザイン思考に取り組み始めたきっかけについてお話していきます。

1.なぜデザイン思考なのか?

研究員なのに「デザイン」と名の付くことに取り組んでいるのか?答えは簡単。

面白そうだったから。

完全に直感。理系なのにすいません。この直感は下の方で詳しく書きますが、逆に言えば「流行ってるから」とか「ビジネスマンとして必須のスキルだから」とか「ものすごい成果を上げてのし上がりたい」とかでは絶対に始めなかった。

2.研究ではない何かをもとめて

そもそものきっかけは自分は研究一本だけで一流にはなれないのを悟ったことですね。「こいつにはかなわんわ」みたいな人が周りに一人くらいいると思うんですが、学生時代そんな猛者たちが上、下、横にたくさんいて、それはそれは刺激的な毎日でした。

別にそれはそれでいいけど、でもう~んなんか面白くない。そんな懸念が頭の片隅にもやもやしているうちに就職したところ、いきなりサプライズが訪れます。研究がしたくて入社したのに、なんと食品の商品開発部門に配属されたのです・・!

給食のおばちゃんがごとくどでかい鍋でぐつぐつ試作の毎日を送ったのち、数年後に研究部門に異動はしたのですが、周りからは「開発も分かってる研究員」と当初は認知されていたようです。

なるほど「〇〇もできる研究員」の「〇〇」を増やせばいいんだなと。研究としての深みも一応は目指しつつ、横に広げる作戦に取り掛かりました(後々知ったのですが、T型人材と呼ぶそうです)

いろんなことに手を出し始めた結果、一番ビビっときたのが「デザイン思考を活用できる研究員」だったわけです。よし、研究と並行してデザイン思考はもう少し掘る価値がありそうだと(後々知ったのですが、π型人材と呼ぶそうです)

3.デザインって何?

誤解が多いですが、ここでいう「デザイン」とは絵を描くことではありません。デザインの直訳は「設計」。

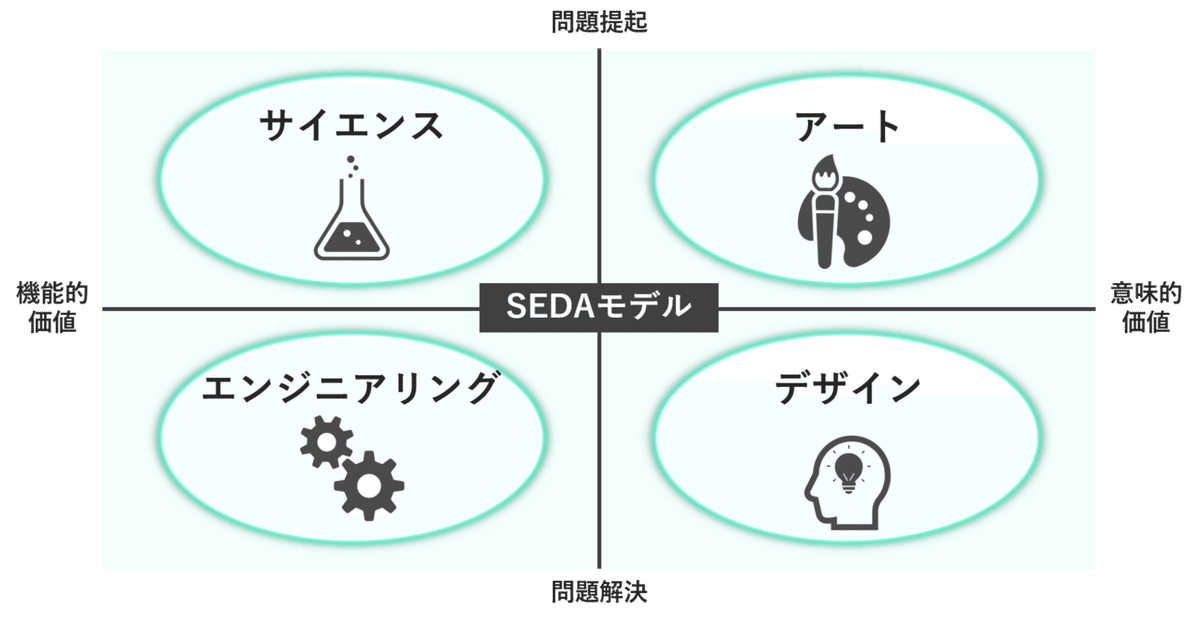

まずデザインとサイエンス(≒研究)の関係性を端的に示した考え方として、SEDAモデルというものがあります。

四象限に美しく配置されている、こういう秩序だった図にいつも心を動かされます。すごくいい。

理系の人はまず左二つに注目。サイエンス(S)⇔エンジニアリング(E)はResearch(研究)⇔Development(開発)、基礎⇔応用などいろんな読み替えができそうです。次に左右を見ると機能的価値⇔意味的価値、よくわかりません。左が理系で右がそうでない何かくらいでいい。そして、上下を見ると問題提起⇔問題解決、これはまだわかりそうです。真理の追求⇔社会への実装とも読みとれます。アート(A)とデザイン(D)の違いがよくわかっていなかったけど、クリアに分類されかつ理系にとってわかりやすい対比がある。すごくいい。

そしてこの図を見た私は直感しました・・・サイエンスから一番遠いデザインとやらはステキじゃないか!しかも、ジャグリング(アート)をお客さんに見せるための大道芸(デザイン)をしてた自分にはこれしかない!(これもまたいつか書きます)

ということで、デザイン思考をもう少し調べてみたのでした。

4.デザイン思考って何?

デザイン思考とは、デザイナーがデザインを行う過程で用いる特有の認知的活動を指す言葉である(wiki)

うん、わからん。

色々調べてわかったことは、おそらくデザイン思考という言葉に決まった定義がなくて、頑張ってもわからんということ。キーワードとしてはこんな言葉が出てきます

・ビジネス課題を解決するため、デザイナーが用いる様々なツールを活用

・「共感」「定義」「創造」「プロトタイプ」「テスト」の5ステップ

・そのようなプロセスを通じてマインドセットを醸成する

・モノや機能ではなくユーザーや人間が中心

私の中でのデザイン思考のプロセスとしての特徴は二つ。「ユーザーとの共感により課題を探すところから始めること」と「プロトタイピングを高速回転すること」。

5.結局デザイン思考って何?

このようなプロセスを回していくことをサポートしてくれるツールが型(フレームワーク)として世の中にはたくさん存在しています。

デザイン思考が何かなんて結局わかる必要なんてない。その型を覚えて使っていけるようになることが肝要で、そうすることで冒頭に書いたように研究に対して新たな視座を手に入れられるのは間違いありません。あわよくば、新しいテーマや事業を創出できる可能性が上がるかもしれません。

しかしそんな意識の高い話より何より研究者は新しいこと、知らないことが大好きな人が多いはず!そんな皆様にもデザイン思考はきっと気に入っていただけると信じています。

ということで、プロローグはここまで。次回以降は具体的なデザイン思考の手法をフレームワークの形で紹介して、研究にどう活用していくかぐるぐる回してみたいと思います。

乞うご期待ください!