今見ても新しい日本画:福田平八郎 大回顧展@大阪中之島美術館

金曜日帰り大阪&京都展覧会4カ所巡り、というちょっと詰め込みすぎな旅の目的地の1つがこれ。「没後50年 福田平八郎」の回顧展。

前回、大阪中之島美術館まで「長沢芦雪展」を見に来た時にあった次回予告がこれでした。福田平八郎は、山種美術館の企画展示には何だかんだと1-2枚入っていますが、まとめて見たのは大昔の日本画カレンダー(毎年、日本画巨匠を一人ずつ特集するちょっと豪華版)だけだった、と気づき、よし、これはもう一度大阪に来るぞ、と。

最近は前売りを買って気持ちお得にしつつ、「絶対に行くぞ」というモチベーションにしているのですが、今回は買っておいて良かった。平日なのに券売機が長蛇の列。しかしほとんどが同時開催の「モネ展」の人でした。ふふ、これは東京で見てるし、と余裕の気持ちで福田平八郎展の入口へ向かったら、そこで衝撃が。何と展覧会の目玉の1つ「漣」が作品保護のため一時展示休止(4/9-4/23)・・・え、そんなこと言ってました?

「HPに掲載しています。」「前売り買った時には何も書いてなかったような・・・」「はい、急に決まりまして。」「そ、そんな。」「申し訳ありません。どうされますか?」って、近所に住んでいるわけでなし、今日しかないですよーとちょっと涙目になりつつ展覧会に臨みました。

何とか気持ちをもう一度盛り上げ直しつつ、となりましたが(修行が足りない)、展覧会自体はとっても良かったです。「漣」がなかったことを除けば(まだ悔しい)、若い頃から晩年まで代表作が揃っており、画風の変化がよくわかって大満足。写真も何枚か撮らせてもらえたので、鑑賞に集中しつつ、思い出も持って帰れる。

撮影させてもらった作品をベースに展覧会を振り返ると、後半の画風とは違い、若い頃は写実を追求。これが日本画とは思えない描き込み。

第2章 写実の探究

京都市立絵画専門学校の卒業制作に悩んだ平八郎は、美学の教授・中井宗太郎に相談し、対象と客観的に向きあうことを決意します。こうして大正後半から昭和のはじめにかけての平八郎は、対象を細部まで観察し、徹底した写実表現を試みた作品を発表していきました。

写生帳もいくつか展示ありましたが、花にしても、動物にしても、興味を持った対象を繰り返し写生しています。自らを写生狂と称しただけある。手触りまで描き写そうとするかのごとく、です。

そして、写生の先にある新たな造形と色の世界へー 全てを描き尽くすことは無理だ、ということから行き詰まりを感じ、静養する中で勧められて釣りを始めた平八郎の心を捉えたのが、水面を走る漣だったそうです。

第3章 鮮やかな転換

平八郎は、昭和のはじめころから、形態を単純化し、鮮烈な色彩と大胆な画面構成を特徴とする独自の装飾的表現へと向かいます。そして、昭和7年(1932)の第13回帝展に《漣》を発表し、日本画の新たな表現の可能性を画壇に問いかけました。

「漣」は複製と下絵があったのですが、その下絵の波の数や場所まで全て「ここだ」という場所に置かれているそうです。正しく写すために、下絵に鉛筆でチェックがついていた・・・

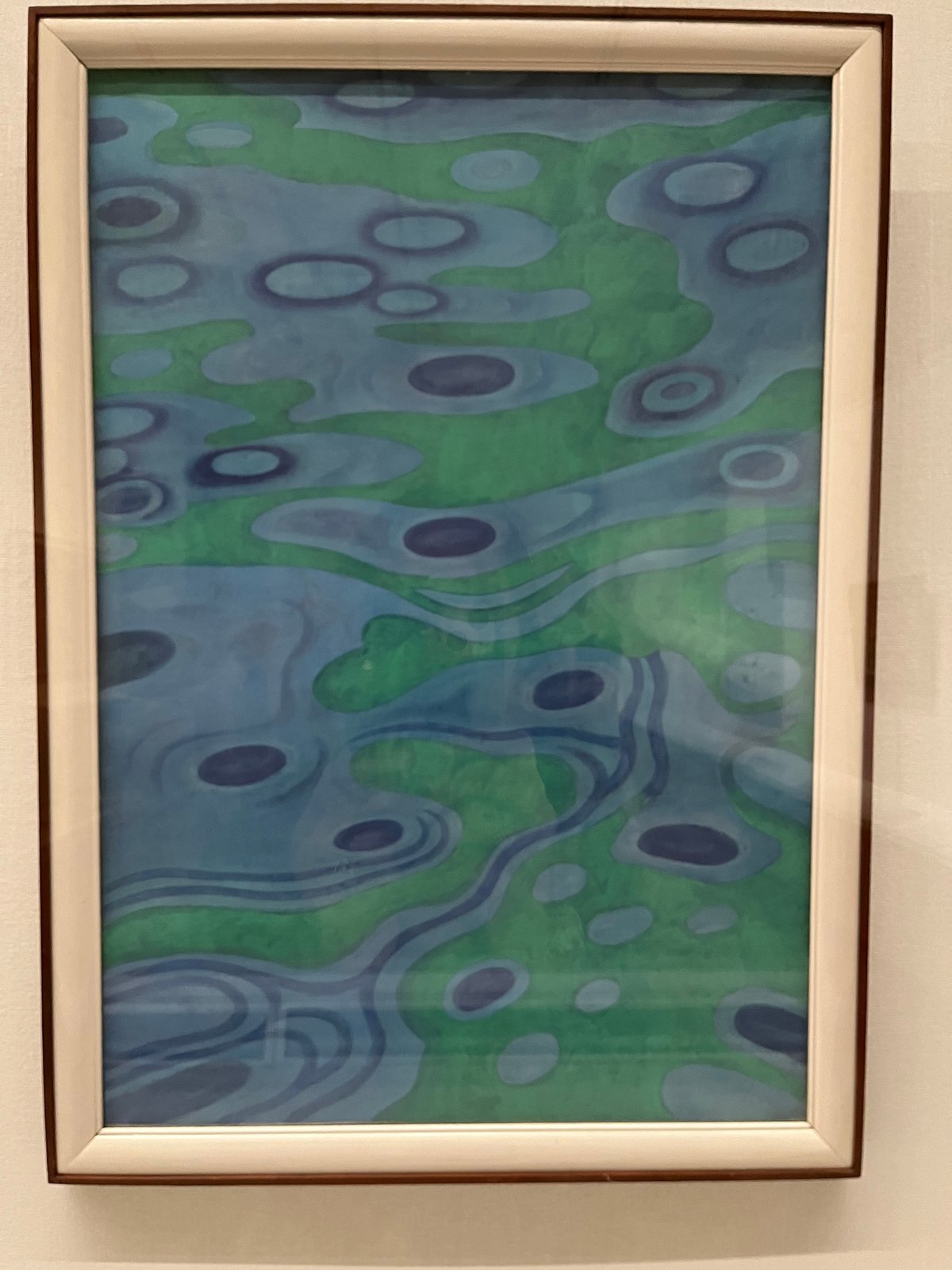

同じ水の表現でも昭和33年になると更に変化。印象派が抽象画くらいまで変化した感じ?平八郎の「水」を描くことへの飽くなき探求が凄い。あと、写真は撮れませんでしたが、代表作の1つ「竹」は、こんなに色鮮やかなんだ!とびっくり。でもこんなポップな色使いなのに、竹ってこうだった、と思えるのが感動。うーん、凄い。

そしてまた更なる変化を遂げます。

第4章 新たな造形表現への挑戦

第二次世界大戦後の美術界では、伝統的な日本画への批判が高まりましたが、平八郎は確固とした信念で日本画の表現の可能性を模索しました。こうして、徹底した自然観照によりながら、対象がもつ造形の妙を見事に抽出し、写実と装飾が高い次元で融合した傑出した作品がいくつも誕生しました。

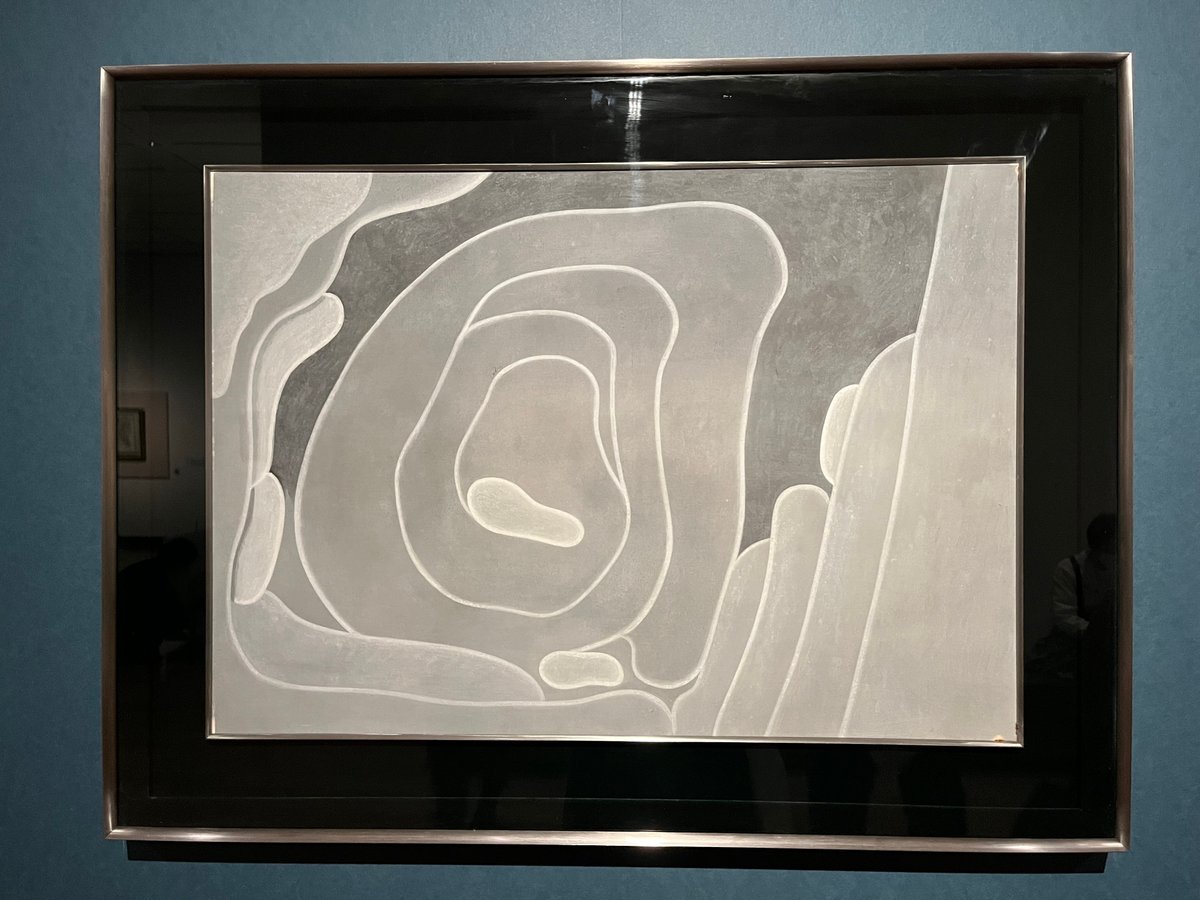

この「雲」は、初出展以来、封印されていたものを修復しての展示。発表当時は賛否を巻き起こしたそうですが、純粋に気持ちの良い、ずっと眺めていたくなるような素敵な作品。ただ、確かに言われなかったら日本画って気付かないかも。

この頃の絵は、キッパリと気持ち良いくらいに余計なものがありません。写生の先に「対象がもつ造形の妙を見事に抽出」という解説に納得。

この次の第5章は、より自由な境地です。

第5章 自由で豊かな美の世界へ

平八郎は、昭和36年(1961)を最後に日展への出品を止め、以後は、小規模な展覧会に心のおもむくままに制作した小品を発表します。作風は晩年になるにつれ、形態の単純化が進み、線も形も色彩も細部にとらわれない大らかな造形へと展開します。

そして、今回は写生帳だけでなく、素描や下絵もありました。これが後期になればなるほどシンプルで可愛い風合いに。あのみっちり写実的な絵を描いていた人のものとはちょっと思えない。

これまで、単発で作品を見ているだけでは、その良さがちょっとわかりにくかった福田平八郎ですが、画風の変遷を知ることで、これから鑑賞するのが楽しくなりそう。絵画鑑賞は、素で心のままに楽しむのも好きなのですが、背景を知ると視点が変わって面白い。ただ、こうやって解説に頼って頭で楽しむのは邪道か?と、時に鑑賞スタイルに迷いも・・・

大阪中之島は、この大阪中之島美術館、中之島香雪美術館、そして4月12日にリニューアルオープンした大阪市立東洋陶磁美術館と3つが歩いて15分くらいの中にあるのが素敵。次回もぎゅっと日帰り展覧会三昧計画を立ててしまいそうな立地です。お洒落なショップとレストランも併設されているので、人気企画展の週末は混むのが悩みどころ。事前にオンラインでチケット購入しておくことをお勧めします。