君はオキナワンロックを知っているか?#2 宮永英一(chibi)

死地へ赴く兵士たちの前で

ベトナムへ派兵されるアメリカ兵について、沖縄で直に接していた証言者たちは口を揃えてその「質の悪さ」を指摘する。

“紫”のドラマーである宮永英一もその一人である。

若く粗野なGIたちは、昼夜を問わず嘉手納基地からコザの街へと繰り出し、日頃の鬱憤を晴らすかのように飲み、歌い、騒いだ。

売春や麻薬の売買がさかんに行われていたAサインバーやライブハウスにはドル紙幣が舞い、兵士たちが空虚な欲望をばら撒いていた。

このような米兵の質の低下は、第二次世界大戦が終わっても、止むことなくアメリカが世界各地で戦争を繰り返していたことに起因する。

時計の針を20年と少し巻き戻そう。

1945年、沖縄戦が終わり、米軍による沖縄統治が始まったばかりの頃だ。

占領のために大挙して米兵が沖縄に押し寄せ、いったいどんな仕打ちを受けるのかと人々は大いに恐れた。

しかし、そこではさまざまな軋轢があったものの、予期していたほどの乱暴狼藉ではなかった。

「太平洋戦争時の米兵には職業軍人に近い誇りと気高さが感じられた」

もともと敵国であったとはいえ、ひとりひとり向き合ったときの個人の性質として、そう好意的に評価する沖縄民は多い。

太平洋戦争に敗れた後、占領下におかれた沖縄の民は米兵をはじめとするアメリカ人にむしろ誠実さを見て取ったのである。

これは太平洋戦争時のアメリカ兵はその多くが志願兵で構成されていたことに起因する。そのため彼らは士気が高く、国家への誇りと軍人としての気高さを保っていた。その姿は、ほとんど初めて西洋人と接した沖縄の人々からも時に尊敬を集めるほどのものだった。

誠実さと気高さ。この傾向はその後1950年に勃発した朝鮮戦争のころにも、まだ米兵に残っていたという。

しかし1965年から始まったベトナム戦争の時期になると、基地に赴任する米兵の質の低下は目に見えて明らかになっていく。

絶えることなく繰り返される国外での戦争に、アメリカ本国にはすっかり厭戦気分が広まっていたのである。

平和を謳歌し、ゆたかな社会を創出した50年代を過ごしたアメリカの若者たちにとって、遠いアジアの地で展開されるベトナムでの戦争に積極的な意味を見出すのは難しかった。

こうして沖縄に送りこまれてきた若い兵士に士気はなく、なかば強制的に徴兵されてきた者ばかりとなっていた。

自分の意思でもないのに軍隊へと投げ込まれ、死地へと赴かねばならないことへの嘆きが、怒りのエネルギーとなってコザで日々狂ったように飲み、歌い、踊り騒ぐ米兵たちの姿を生み出した。

彼らの癒しは女、麻薬と、脳髄を揺らすような大音響のロックミュージックしかなかった。そうでもしなければ、眼前に迫っている死の恐怖を忘れることができなかったのだ。

そんななかでステージに上がっていたミュージシャンたちは、その想いをどのようにして受け止めたのだろうか。

宮永英一(チビ)

殺伐とした目でステージを見つめる彼らの前で日々演奏を繰り返し、リクエストに応えて次々に新曲を披露するためにバンドが要求された練習量は、尋常なものではなかった。

しかし宮永英一もまた、ロックに魅せられたドラマーだった。

1965年、ベンチャーズ初の沖縄公演は、14歳の少年に衝撃を与え、ロックの虜にした。

そして少年はやがてドラムに目覚め、夜な夜なライブハウスへ出演し、気づいた頃には界隈で並ぶ者のないほどのドラマーとなっていた。

本格的にミュージシャンとしての活動を開始したころの宮永は、まだ中学を卒業したばかり。バンドの中でも最年少だったが、その分よく可愛がられ、小柄だったことから「チビ」と呼ばれいつしかそれは宮永の愛称となった。

1951年生まれの宮永は、自分が「一番ラッキーな時代を生きた」と語っている。幼少期から青春のさなかにロック・ミュージックの隆盛を肌で感じることができ、そこから音楽に対する執着心が生まれたのだと。

顔も名前も記憶にないイタリア系アメリカ人の父親を持ち、ハーフとして生まれた宮永にとっての心の拠り所は、音楽しかなかった。それは自分のルーツである奄美の民謡と、舶来のジャズ、そしてロックだった。

だから彼は、どんなに苛酷な環境でも日夜スティックを握って観客たちの期待に応えようとした。

バンドで演奏される曲はベンチャーズから、ローリング・ストーンズ、アニマルズ、クイーンと、さらに複雑な技術が要求されるようになっていく。

宮永は曲が吹き込まれたテープを聴き込み、自分の耳で「ロック」の感覚を身につけていった。

音楽への情熱は、留まることを知らない。そのころは、リズムを一つ一つ覚えるのが楽しくて楽しくてしょうがないほどだった。

いい加減な歌や演奏にはすぐ反応し、ビールや灰皿などとにかくテーブルの上に有る物は何でも投げつけてくる。こいつらを納得させる為、必死で新曲を覚え毎日の4、5回のステージを乗り切り、昼には4時間ライブが終わった後は家で新曲のコピー。コピーというのは(昔は楽譜がないので自分の耳だけがたより)曲によっては朝までというのがけっこうあった。そういう修羅場で20年近く色々なグループで修行してきた。

最低4~6回のステージ、月2回の休みのサイクルで演奏した曲を思い出すと、コピーしたグループだけで200グループ以上、大まかに計算して5000曲以上になる。ここが日本のロックプレーヤー達との実戦経験の違いである。

コピーした曲を数え上げると5000曲。いかに凄まじい練習量であったかがわかる。

宮永の証言には、自分達こそがロックの本場からやってきたアメリカの兵士たちを相手に、正面から渡り合ってきたミュージシャンなのだという矜持が感じられる。

ベトナムの戦場への召集を控えていきり立ち、酔いの回ったアメリカ兵たちは、中途半端な演奏には容赦なく罵声を浴びせ、挙句の果てにはビール瓶や灰皿がステージへ飛んできた。

しかしその過酷な経験は、一人の少年をミュージシャンとして確かに成長させていった。

宮永はクリスタルチェーン、キャナビスなどでの活動を経て、1973年オキナワンロックの雄、“紫”に加入する。

時代はレッド・ツェッペリン、ディープ・パープル、ユーライア・ヒープなど、より激しさを増したハードロックの全盛期に突入しようとしていた。

1972年の本土復帰から間もないコザをはじめとする沖縄の状況に目を転じると、ドルの力は弱まりつつあり、ひと昔前のように米兵たちが湯水のように金を使うことはなくなっていた。

繁華街の景気も下降し、ステージの仕事も減りゆくなかではあったが、その分ほんとうに音楽を真剣にやる人間だけがバンドをやる、という状況が生まれることで、だんだんとコザのミュージシャンのクオリティは向上していった。

こうして凄まじい練習量の末、確実に腕を上げていった宮永のドラミングは“紫”を屋台骨として支え、バンドの推進力となった。

バンドとしての“紫”の活躍は、前章で詳しく書いた。

1975年本土上陸を果たした“紫”は、確かに一度日本のロックシーンの「天下」を取ったバンドだった。

その後宮永は紫を離れ、コンディショングリーンへの参加を経て、サンディエゴ(キャナビスから改名)、ヘヴィ・メタル・アーミーとバンドを渡り歩く。

宮永は、オキナワンロックのミュージシャンの中でも、もっとも東京を中心とする音楽シーンで勝負しようとした存在だと言っていいだろう。

だが、沖縄と本土では、どうも勝手が違っていた。

コザや金武のアメリカ兵たちはいつもストレートな反応を示してくれたが、本土の日本人(ヤマトーンチュ)はどんな演奏をしても反応に乏しく、ステージ上でどうやってオーディエンスを盛り上げていいかわからず、宮永はときに困惑することもあった。

この違和感は、本土で演奏した経験のあるコザのミュージシャンには共通の体験だったようで、彼らはその後長くこのギャップに苦しめられることになる。

5年間にわたる東京での活動を終えて沖縄に戻った宮永は新たなバンド、ゾディアックを率いてロックの可能性を追求したり、一度沖縄を離れたことでその価値を再発見した琉球音楽に接近したりと旺盛な音楽活動を続けた。

また、何度も再結成を繰り返す“紫”の中心には、いつも宮永の姿があった。

現在、CHIBI こと宮永英一は沖縄ロック協会の会長として、オキナワンロックの灯を絶やすことなく現在に伝え続けている。

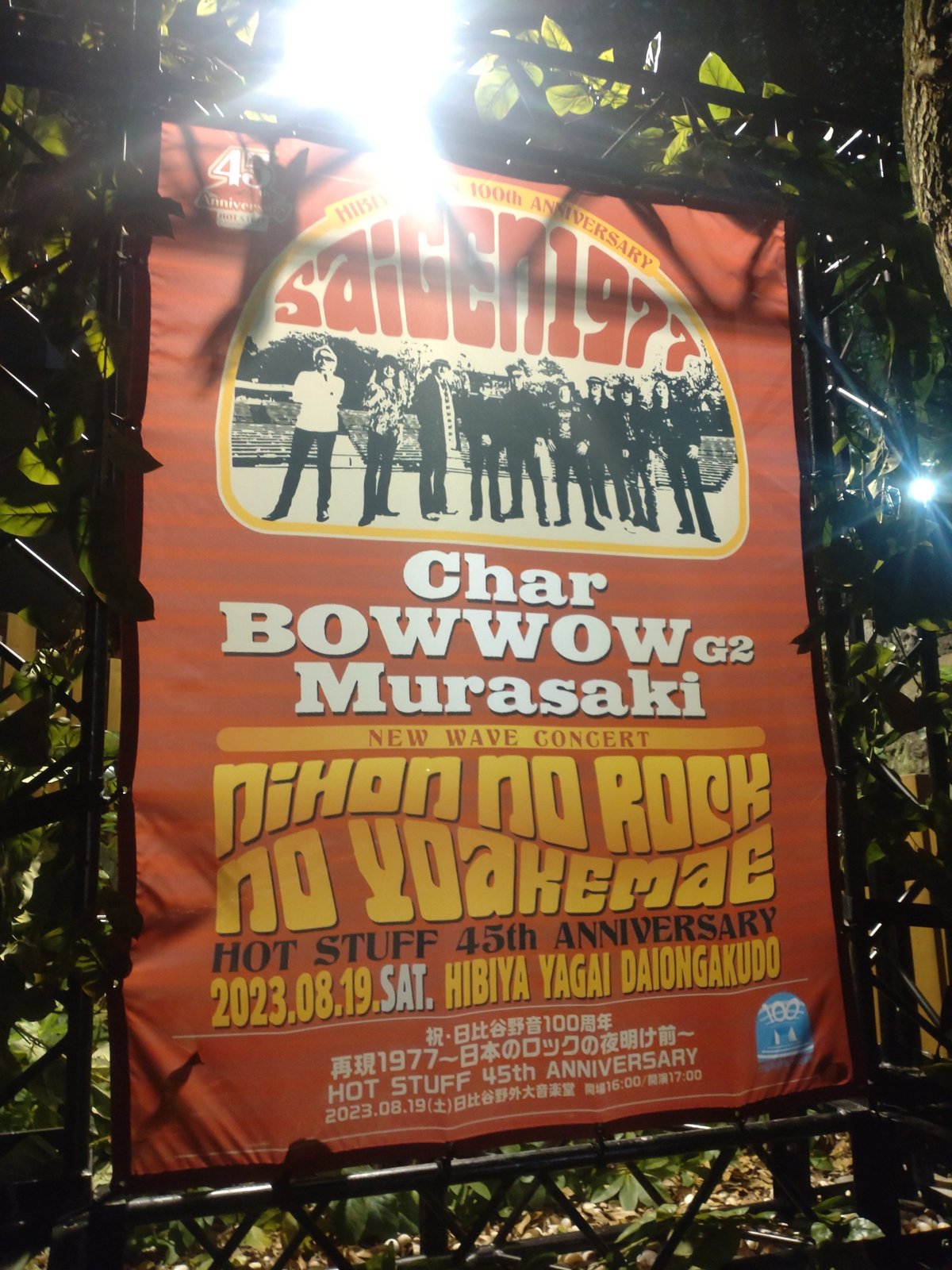

『再現 1977』Char、BOWWOW、紫の競演 2023.8.19

2023年8月、46年前の日本ロック黎明期に開催された伝説的なイベントが日比谷野外音楽堂で再現された。

出演はchar、BOWWOW、そして紫。

すでにジャパニーズ・ロックの大御所となった3組のバンドが、晩夏の野音で競演を繰り広げた。

筆者個人の一日だけの印象なので、話半分で聴いてもらいたいのだが、この日ステージで最も輝いていたミュージシャンは、間違いなく宮永英一だった。

オープニングアクトとなったCharは60年代後半から70年代前半のロックの音を奏で、二番手を務めた山本恭司率いるBOWWOW G2は80年代のハードロックを変わらぬ迫力で披露した。

だが、やはりこの日の主役は“紫”だった。

観客は久々に東京上陸を果たした“紫”の登場を待ちわびていた。

何より、ステージ中央に鎮座する宮永のドラミング。彼の叩き出す音圧が凄まじい。

それも、ベテランが醸し出す「昔の味」とはまったく違い、むしろ2023年にロックミュージシャンであるとはどういうことなのかを教示しているかのような「新しい」音だった。

このオキナワンロックの雄は、デビューアルバムからの代表曲「Doomsday」で幕を開け、「Double Dealing Woman」ではcharと山本恭司をゲストに迎えて観客を盛り上げた。

さらに、アンコールで“紫”はディープ・パープルの「Black Night」を演奏。ヴォーカルは、チビがドラムを叩きながら歌ったのだが、この歌声・声量がピカイチであった。

宮永はドラマーとしてはもとより、ヴォーカリストとしての実力もズバ抜けている。そのことに生で歌声を聴いてあらためて気づかされた。

すでに70の坂を通り越した宮永だが、この日の会場を支配していたのは宮永だと言っていいだろう。

宮永の歌声を知るには、下記のディープ・パープルのカヴァーアルバム『Who do They think We are ?』を薦めたい。

デーモン小暮(vo. 聖飢魔II)、二井原実(vo.LOUDNESS)、増田隆宣(key. )、菅沼孝三(dr.)など錚々たる面々が参加したこのアルバムの中で、宮永は3. Lay Down, Stay Downと10. Highway Starの二曲でボーカルをとっている。

3. は人見元基(Ex. Vow Wow)とのダブルボーカルだが、宮永はこのジャパニーズメタルのトップシンガーに全く引けを取っていないし、10. で見せるスクリーミングの安定感は抜群である。

なお、『再現1977』イベント全体のレポートは、運営元のホットスタッフ・プロモーションがnoteに詳細な記事を上げているので、そちらをご参照いただきたい。

⇒#3川満勝弘(かっちゃん)編へつづく