仏典などに見えるインド人商人が、ベトナムなど東南アジア諸国で買い付けていたもの:古代の香料サプライチェーン②

https://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BB%B3_nam

古代の沈香サプライチェーン

インド人商人たちは、中国向けには西暦200年代に、ペルシャ・ローマ向けにも恐らくそれぐらいに、そして7世紀以降は巨大な香料需要を生み出したアラブ・イスラーム世界に向けて、東南アジア各地で買い付けた香料、とくに沈香を売り、東西の総距離一万キロメートルという、気が遠くなるような大規模サプライチェーンを運営していた。その場合、ロイ氏のいう、「特定の地域や住民共同体の地理的位置による経費の節減性、危機管理の容易性を十分検討して行われた」とは、具体的にはどのような状態を指すのだろう。インド人商人が、沈香の長距離サプライチェーンは安全に構築可能と考えた理由は恐らく三つある。一つ目は、商品供給の安定性である。ベトナム中部、ミソン遺跡にあるチャンパー碑文C96、「プラカーシャダルマ王のシャカ紀元579年(西暦658年)の柱刻碑文」にいう「カウンディニヤ」とその仲間たちは、紀元前後から東南アジア各地で、「サンスクリット・コスモポリス」各共同体を形成した。彼らは非アーリヤ人ながら、自分たちの世界線をマハーバーラタ戦争の延長上に、「インド文明の正統であるが敗れて四散した側」(クル=カウラヴァ)の後裔として位置づけ、サンスクリット文明・インド文明に参入した。彼らは、自分自身のヒンズー教・仏教信仰のために、自分たちの敷地内にある香料を開拓し、自家消費していた。小人口世界だった当時の東南アジアにおいて、沈香の自家用消費は量的には大したものではないが、そこにあるものを確保できているということ自体が重要だった。「サンスクリット・コスモポリス」形成以後の東南アジアでは、インド人商人は適切な対価を用意し、適切な時期(ベトナム中部なら乾季(新暦3-4月)より前)に発注すれば、商品としての沈香が入手可能だった。二つ目は、市場の安定性である。200年ごろから、中国南朝(「呉」220年ごろ~)、イラン・サーサーン朝(220年ごろ~)、インド・グプタ朝(320年ごろ~)が、長期的に安定した巨大な市場をインド人商人たちに保証した。グプタ朝以後のインドには短命なヴァルダナ朝を除き統一帝国は存在しないが、南インドのチョーラ朝のように長続きする地方王朝は複数あった。中国は隋唐の大統一が成り(581~907)、5世紀以後のサーサーン朝の急速な拡大とその崩壊直後には更に巨大なアラブ・イスラーム帝国(651年ごろ~)の大市場が形成された。三つ目は、航路の安定性である。ベンガル湾からマラッカ海峡を経てジャワ海、シャム湾、南シナ海まで、「サンスクリット・コスモポリス」のメンバーたち:シュリークシェートラ(ビルマ)、サムードラ(スマトラ)、ヤヴァドヴィーパ(ジャワ)、ランカスカ(マレー)、クタイ(ボルネオ)、ドヴァ―ラヴァティー(タイ)、カーンボージャ(カンボジア)、チャンパー(中部ベトナム)のように、飛び石上に、同文(サンスクリットが通じ)、同種の(伝承や宗教を共有する)、同胞文明国家群が存在し、港伝い・島伝いに安全な航海が可能だった。

ポスト「サンスクリット・コスモポリス」期、ベトナム中部南端、チャンパーにおける沈香の採取の実際

13~14世紀、「サンスクリット・コスモポリス」の解散後は、ムスリムのインド人、マレー人、中国人が従来のヒンズー・インド人商人と交代し、続いて、ポルトガル、スペイン、フランス、オランダ人や、非ムスリムの中国人が参入して、19世紀に至る。日本の鎖国前(17世紀)、あるいは日本が長崎の、中国清朝が広東の「一口通商」(いっこう・つうしょう)制を敷いていた時代(18世紀)、「中国人貿易業者は、日本に送る貨物船に沈香を積み込むために、ベトナムで一年以上待つこと」は確かにあっただろう。しかし、この表現はやや誤解を生む。帆船の時代、東から西への航海と、西から東への航海は、季節風(モンスーン)の風向きにより、「航海可能時期」が限られていた。安心・安全な航海の時期をのがせば、次の帰国は一年後になったのである。その間、貿易業者たちは手持無沙汰でもなんでもなく、ベトナム中部の広南阮氏や中部南端のチャンパー王と交渉し、阮氏の「諳山隊」(あんさん隊)、チャンパーの「ポーガフラウ」(Po Gahlau=採香総隊長)、山地民族首長らに依頼して、より多くの沈香を、とくにその最高等級の伽羅(琦楠香)を買い込むのに忙しかっただろう。チャンパーの王には、オラン・グライ(ラグライ)やコホーと共に採香に携わる山地民族チュルーの出身で、自身も採香に優れていたと思われる、王であると同時にポーガフラウ(採香総隊長)と呼ばれたジャ・チェイ・シットことポーロメー王もいた(Ja aCei aSit, Po Rome, 在位1627-1651)。ポーロメー王は、1631年の広南阮氏との講和の後、広南阮氏二代目-阮福源(グエン・フオク・グエン=佛主 Chúa Sãi、阮朝熙宗/きそう、在位1613-1635)の公女、ビアーウット=阮福玉誇(グエン・フオク・ゴク・コア)と結婚したと伝えられる。これが事実なら、阮福源は、日本の長崎にアニオー姫、チャンパーのファンランにビアーウット妃(ゴクコア妃)、カンボジアのウドンにアンチョウ妃という、東アジア・東南アジア四か国にまたがる閨閥を使った貿易ネットワークを築いていたことになる。広南阮氏が日本の長崎に貴婦人を嫁がせたことは長崎くんちの「アニオーサン」行列祭事や荒木家文書で、広南阮氏がカンボジアのウドンに貴婦人を嫁がせたことはフランス人宣教師ジュルヴェーズの報告、イタリア人宣教師ボッリの報告、「カンボジア王の年代記」(Jean Moura, 1883:57-59)やオランダ東インド会社の報告などで裏付けられている。しかし、広南阮氏がファンリまたはファンランのチャンパー王(チャム王)ポーロメーに貴婦人を嫁がせたことは、民間伝承の文章化であるチャム写本「アーリヤー・ポーロメー」に言及があるだけで、史料情報のクロスチェックができない。

https://ninhthuanreview.com/wp-content/uploads/2021/07/hon-nhan-Vua-Po-Rome-va-cong-nu-Ngoc-Khoa.jpg

母系制をとるチャンパー王国(占城国、ヌガン・チャム)において、チャムではなく山地民族チュルーであるポーロメーは、前王ポームフタハーの娘(女王)の婿として即位したと伝えられ、王妃像はその女王のものという。

エチエンヌ・エーモニエ「チャム人とその宗教」(Les Tchames et leurs religions, Etienne Aymonier, 1891)の「採香」(p.72-77)は、19世紀末のチャンパー人(チャム人)の採香総隊長ポーガフラウによる沈香採取の指揮と採香にまつわる慣行・儀礼を描写し、参考になる。以下、訳出する:

採香

Etienne Aymonier, 1891

パレイ・パブラップ(安仁村)の採香戸

特殊な性質の儀式、すなわち沈香採取の儀式が、今日(訳者注:1889~1891年ごろの時点)でもバニーの人々(訳者注:それぞれ程度の異なるチャムの二つのイスラーム化された慣習共同体バチャム/bhap Camとバニー/bhap biniのうち、よりイスラーム色が濃い共同体。百三十年後、2019年の宗教人口センサス推計値では約64,547人)により実践されている。それははるか昔にまで遡るものと思われ、イスラームの教義とは共通点がなさそうである。チャムがガフラウ(gahlau)と呼ぶ、見た目は茶色または黒色の貴重な香料、沈香は、さまざまな宗教的または慣習的な儀式で使用されている。何よりも、それは彼らの王が神々に捧げる供物として使われていた。現在では阮朝皇帝の儀式に使用されている。阮朝朝廷に香税を納める数少ない省の一つであるビントゥアン省(平順省)では、その税は、ビントゥアン省の付属地方ニントゥアン道(寧順道)にある、ファンラン(潘郎)地域北部のチャム集落、パレイ・パブラップ(訳者注:Palei Pa-mblap:ベトナム漢語の集落名はアンニョン村(安仁村)及びフオクニョン村(福仁村))の採香戸の人々により納税額が全額負担されている。

http://www.aa.tufs.ac.jp/documents/training/ilc/textbooks/2014Cham2.pdf

乾季―採香前の儀礼と慣習

パレイ・パブラップ(パブラップ集落, Palei Pa-mblap)の長は、香税を確実に納めるという特別な任務を負う、ポーガフラウ(採香総隊長, Po Gahlau)と呼ばれるチャムの権威者である。この役目はこのバニーの集落においては(母系制下では例外的な)父子継承となっている。パブラップの村人が自らに課している数多くの慣習は、イスラーム化するずっと前からのものと思われる。ポーガフラウの指揮の下、村で最も経験豊かな者の中から選ばれた16人の男性が採香隊の各分隊長を務めている。分隊長たちはカグニと呼ばれる。ポーガフラウはまた、チャムがオラン・グライ(森の人、ラグライ)と呼ぶ山地民族の七つのパレイ(集落)を召喚する。これらの各集落には首長ポーヴァーがいる(訳者注:Po Va=Po Wa は伯父貴/おじきの意である。つい最近まで、ラグライには首長層の息子をチャムに養子を出す習慣があり、成人後ラグライ集落に帰り指導的地位に就いた彼らは年下のチャムから伯父貴と呼ばれたと考えられる)。チャム暦の第十一~十二月、つまり新暦の3~4月なかばに起こる定期的な乾燥の季節、ポーガフラウたちは山へ出かける(訳者注:中国の旧暦や、チャムやクメールのヒンズー暦は、太陽暦の一年と太陰暦の十二か月の組合せ暦である。旧暦では立春は新暦2月3日ごろに固定されており(2025年の立春=節分は新暦2月2日)、ヒンズー暦で立春にあたる「白羊宮第一日」は新暦4月13日ごろ、サイドリアル式(太陽所在星座実際式)で太陽がおひつじ座(白羊座)に入る瞬間に固定されている)。

この乾季が採香の時期である。出発に先立ち、ポーガフラウは、沈香の森の主たちである、①ポークロンガライ、②ポーロメー、③ポーヌガン(ポーナガル)、④ポークロンカサット(ポークロンカシェット)と、⑤ポークロンガライ・ボークらの五柱(訳者注:イスラーム化以後は、神々(yang)は天使または聖者のような位置づけである。また、この五柱は、本来は象徴的・教義的な柱である أركان الإسلام arkan al'iislam alkhamsa の人格神化として、同一視されている恐れもある)へ感謝を表し、動物の犠牲をささげ、供物をささげる。神々と祖先に祈りを捧げ、採香計画を詠みあげる。

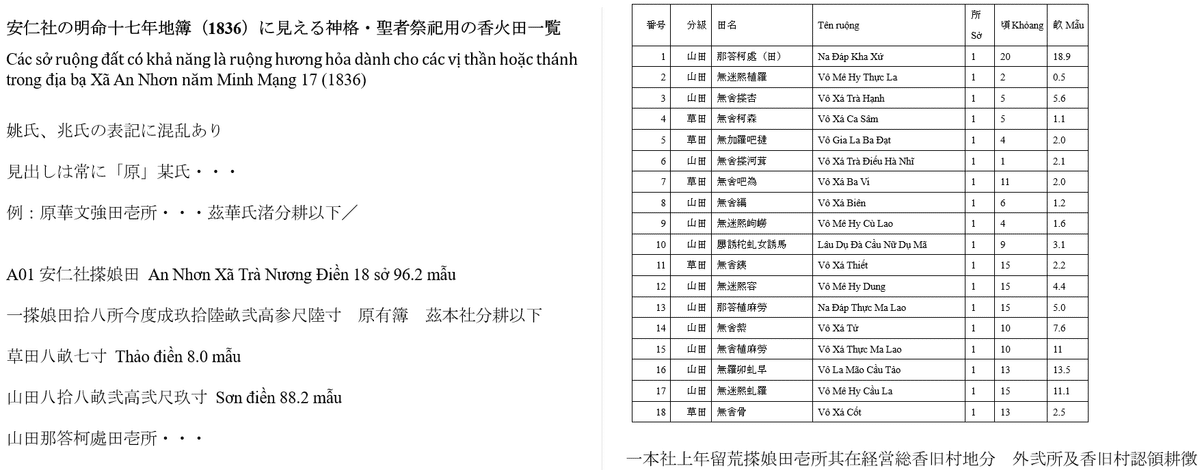

安仁社の者が香旧村地分を耕すという記述があり、安仁と香旧がある時期に合併し、農地はそのまま出づくりで耕し住民だけ安仁へ移った可能性(採香戸は以前香旧村住民だった可能性)がある。その場合、この祭祀田十八か所はポーガフラウと十六人のカグニたちの祭祀と自家用米栽培地か。

彼は暦を調べて出発に適した日時を見つけ、家で妻に夫の不在中の心得を伝えてから出発する(訳者注:チャンパー王国の諸民族はチャムをはじめ皆 母系制をとるため、多くの場合、「家」自体は妻の財産である)。ポーガフラウの不在の間、ポーガフラウの権威を傷つけるようなことは一切してはならない。度を越した贅沢、遊び、暴力的な言葉づかいをしてはならない、女性は見知らぬ者を家に入れてはならない。姦通についてはいうまでもない。この犯罪は最も深刻な不幸を引き起こすことで知られている。ポーガフラウ自身、性行為を控え、誰かを侮辱したり叱ったりせず、ハカン魚を食べないという慣習を守らなければらない。ある者は、沈香の森の主が、この魚を食べることを禁じているという(訳者注:ハカンはキャットフィッシュ=ヒレナマズ=塘虱魚/トウシツギョの一種。チャムの人々はバニーもバチャムも自身をムスリムと同一とは見なさないが、イスラーム化した人々であり、アッラーフに帰依する。イスラームにおける清真(ハラール)食品の観点では、ナマズに限らずウロコの無い魚を食材にするのは禁忌=ハラムである)。その後、ポーガフラウはオラン・グライ(ラグライ)の村で野営するため入山する。その際、ポーガフラウは熟練のカグニ(分隊長)を数名を連れて行く。カグニたちもまた同じ禁欲を守り妻たちに同様の心得を伝える。

http://www.aa.tufs.ac.jp/documents/training/ilc/textbooks/2014Cham2.pdf

六分隊の編成

オラン・グライ(ラグライ)集落で合流した両民族は、チャムとオラン・グライのカグニのもと、六つの分隊を編成する。採香(沈香採取)のための探索行に先立ち、彼らは神々への敬意を表し、動物の犠牲をささげる。皆が神々に捧げられた犠牲の残りを共食し終えると、六つの分隊は、六つの自身の集落の伝統的な領域(縄張り)を探索するために出発する。七番目の集落はポーガフラウとカグニたちのベースキャンプ(la réception; le point de concentration)を担当する。故意または過誤でほかの分隊の伝統的な領域に侵入した分隊は、神々に捧げた後で侵害された者たちに与えられる、酒、ニワトリ、アヒルとキンマ(コショウ科の「キンマの葉」、ヤシ科の「ビンロウの実」と石灰を混ぜた嗜好品)を賠償として差し出す必要がある。キャンプを出る際にも、妻に伝えたのと同じ禁忌を申し合わせる:山では侮辱も口論も禁止である。口論すると、クマやトラが山隊を引き裂く。山では性的関係を持ってはならない、見知らぬ人と接触してはならない。接触すると、沈香の葉脈が消えてしまう。探索期間中、安全のため、オラン・グライはパレイ(集落)の入り口を封鎖する。そこはタブーン(taboung: 禁断領域)となる。また、沈香探索者はみな、日常のほとんどの物を表すのに慣習的な山言葉(符丁)を使用する。例えば、火のことは「赤」、ヤギは「クモ」のように言い換える(訳者注:日本の山で水をワッカ、オオカミをヤミと呼ぶのに似ている)。近隣の部族の方言から借用した他の語彙(訳者注:越語、クメール語やコホー語などのオーストロアジア語の語彙。マレー語やチャム語はオーストロネシア語で、語彙が全く異なる)が、チャムやオラン・グライの語彙に取って代わる。チャム語とオラン・グライ語(ラグライ語)はほぼ同一である。探索が成功しなかった分隊は、ポーガフラウが近くにいるベースキャンプに戻り、神々に新たな供物を捧げてから再出発する。

採香の実際

沈香(Cham/Raglai: gahlau < Malay: gaharu < Sanskrit: agaru)は、木の樹皮の下の隆起部や葉脈に生える防御応答樹脂(寄生応答樹脂、病原応答樹脂)である。沈香は、山岳地帯にのみ生育する、グーン(goul, aquilaria, 沈香樹, ジンチョウゲ)と呼ばれる柔らかい心材を持つ大木の樹皮の下の、突起や葉脈に発達する樹脂である。この木はよく見られるが、価値ある成長は稀である。訓練された目が、グーン(沈香樹)を一目見て、樹脂の存在可能性に気付くと、木の根元に軽く切れ込みを入れる。樹皮の下を走る線や葉脈が、探し求めていた樹脂を明らかにする。こうしていくつかの手がかりによって可能性が裏付けられると、すぐに木の根元で神々を崇拝し、感謝をささげる。感覚の鋭い探査機者たちは、あらかじめ野ウサギをとらえ、蒸留酒や発酵飲料をかけ、捧げて食べたりもする。沈香樹脂の存在が確認されたグーン(沈香樹)は、伐採して採取するか、あるいは横木の役目を果たす小さな杭を樹皮内に打ち込み、木に登って採取する。神々の恵みが豊かなら、一本の木から収穫できる果実は1~2斤、ごくまれに3斤に達する。2~3 か月の調査の後、六つの分隊は最低でも 4~5 斤、最大で 15~20斤の沈香を収集する。帰還予定時期になると、全分隊がポーガフラウが作戦中ずっと留まっていたオラン・グライ集落のベースキャンプから少し離れた場所に集合し、儀礼をおこなう。彼らは銅鑼、太鼓、刀、槍、銃を持って荘厳な入場を演出する。ポーガフラウは、チャムやオラン・グライの男たち全員に囲まれ、武器や楽器を持った大行列を編成して出発する。彼は自分の家として機能しているキャンプに皆を連れて行き、動物(子ヤギ)を犠牲として、大量の食物とともに神々に捧げ、二日二晩かけて共食する。十分に食べたオラン・グライの人々は、パレイ・パブラップに戻るポーガフラウとカグニたちの一行に、別れを告げる。

採香隊の帰還

パレイ・パブラップへの帰途、先ぶれがパレイ・パブラップにポーガフラウ(採香総隊長)とカグニ(分隊長)たちの帰還を知らせる。住民全員が彼らを迎える準備をする。集落の近くの平地に、地面に茣蓙を敷いた出迎え祝い用の小屋を用意する。女性たちは、夫の足を洗い、塗るための、食べ物、油、清めの水を用意する。男たちは行進の槍や銅鑼を手に取る。ポーガフラウが見えてくるとすぐに、彼の妻は金色の糸で織られた色とりどりの布地の儀式用の衣装を着て先頭に立ち、ポーガフラウのほうへ歩き出す(訳者注:これはカグニの身内の女性たちと全住民が、楽器の音に合わせて彼女に同行する。二つの行列は合流し、出迎え祝いの小屋へ向かう。小屋に到着すると、女性は夫の足を洗い、タバコやキンマを差し出す。人々は神々へ祈りを捧げ、また共食儀礼に招かれる。ポーガフラウとその妻は神々に感謝の意を表して舞を舞い、カグニたちもまた舞を舞う(訳者注:「二行対立奏」。これは「林邑楽」の迦陵頻伽の舞などにも見られる、中部高原や中部沿海のチャンパー系諸民族に見られる舞踊の特徴でもある)。

(カヴォム・キク・ヌム・クルン祭祀舞楽団、名古屋ワールドコラボフェスタ, 2023.10.14)。

https://p-pho.com/column/vietnamgourmet/29565

パレイ・パブラップへの帰還を祝うこの行事は3日間続く。集落のバニー職能者、イムム(イマーム)、カティプ(ハティーブ)もまた食事に招待され、五柱に供物がささげられる。この3日間の祭りの間も、ポーガフラウとカグニたちは小屋の中に沈香を保管し、定められた禁欲をすべて守り続ける。定期的な不浄に悩まされている女性たちは、沈香の貴重な精髄が蒸発して、それを生み出した木の材のように白く柔らかくなり、無臭になってしまうことを恐れ、沈香の保管場所から注意深く遠ざかる。この3日間の祝祭の後、行列は再編成され、沈香を荘重に運び、パブラップから2リーグ離れたファンラン(潘郎)にいる安南人(越人)のニントゥアン道(寧順道)長官が検分する。道長官が検分することで、沈香はようやくその神聖性を失う。もはやそれは、ファンランから2、3日離れたところにある、ファンリ(潘里)のビントゥアン省(平順省)公堂へ、ポーガフラウと一行が、何の儀式もなしにただ運ぶだけの、貴重な物納される香税にすぎない。ファンリからパブラップに無事戻ると、ポーガフラウは再び五柱に今年の納税が達成されたことを感謝し供物を捧げる。

雨季の儀礼、継承の儀礼

雨期の最中、チャム暦第七~八月(旧暦九~十月)、ポーガフラウは、カグニたちに伴われて再び山へ向かう。このとき、オラン・グライが用意した水牛の供犠が行われ、沈香の森の主たち:山、森、土、水、火、風の神々に捧げられる。ポーガフラウは次のように祈る。「神々よ、この水牛の肉を味わわれますよう、これまでの神のご加護にわれわれが感謝して捧げる食べ物、蒸留酒、発酵飲料を味わわれますよう、これからもわれわれに加護を授けられますよう、沈香を授けらますよう、われわれを病気からお救いになりますよう。われわれは神々に希望を託すものです」。そして、これらすべての神々に捧げられた供物を消費するための、3日間の祝典が続く。先に、ポーガフラウ(採香総隊長)の役目は父子継承となっていると書いた。ポーガフラウが亡くなると、その男子があとをつぐ。新しいポーガフラウは、犠牲獣を連れ、16人のバラップのカグニ(分隊長)たちともに入山する。彼はまたオラン・グライ(ラグライ)を召喚する。山の神、沈香の神、地の神に犠牲が捧げらる。金糸で飾られた色とりどりの儀式用の衣服をまとったポーガフラウは、神々に就任を告げ、神々を三回礼拝して、その加護をこいねがう。白い布の上に米の実をまき、その米の殻を踏み、布の上を三回前後に動きながら踊る。儀礼の解散後、彼はカグニたちを六つの分隊に分け、3日間沈香の探索を行わせる。彼らは、この神聖な山の森でしか決して採集できない貴重な樹脂の存在に気付くことだけに集中する。これは神々の分け前である。カグニたちが探索を終えて戻ると、ポーガフラウは再び、常にポーガフラウをもてなすオラン・グライを召喚し、彼らに言づてる:「どうか、この森を注意深くお守りくださるよう、木を切ったり、樹皮を剥いだり、沈香を切ったり、四角にしたりする者があれば、とらえてわたしに差し出されるよう」。古い伝統によれば、この過ちを犯した者は、その年の香税を、自分自身で支払わなければならなかったという。(翻訳ココマデ)

十四世紀、イブン・ハルドゥーンは、労働の不当な賦課は世帯生計と地域経済を破壊すると警告した(「歴史序説」第三章(41))。一年に二~三か月の徴用で、一世帯一斤(約600g)の沈香を納めればよいとする十九世紀ベトナム阮朝の香税金額は、エーモニエの1891年の記述によれば、チャムにとってもラグライにとっても、不当ではなく、適正といえそうである。1909年ごろの、フランス領インドシナ(仏印)連邦総督府による香税廃止(物納廃止)と、課税システムの丁税(人頭税)や田賦(農地税)の銭納(血税)への転換は、「採香戸」として税を物納していたチャムやラグライには、重税と感じられたかもしれない。

https://shop.shoyeido.co.jp/shop/g/g622430/

https://www.baieido.co.jp/jp/products/bk_finest_incense.html

古代から、東アジアに輸出される製品は、カンボジア東部~ベトナム南部などの集散地を経由して輸送された。ベトナムの海岸は、この二千年間というもの、ずっと、インドと中国をいききする香料運搬船が、沖合を通っていたのだ。バリア・ブンタウ省、ロンソン社(ヌイヌア島)ゾンロン遺跡からは、2000年前の豪華な黄金のマスクが出土した。これも、東南アジアのどこかでインド人商人が発注し、ベトナム中部の日南郡やチャンパー(林邑)の部族首長、またはベトナム北部の交趾郡の越人部族首長や漢人官吏(呉及び晋に臣従する士王のような官吏)らと香料取引をする際に贈り物または物々交換の商品として、もってこられたものだと思われる。以上。

(木版制作年は1752年ごろ)

士王(士燮ししょう)の世、西暦220年ごろ、中国南朝・呉の領内―ベトナム北部の交趾郡(交州)を訪れたインド人=天竺人修行者・丘陀羅(きゅうだら)と越人少女・阿蛮(あばん)の法縁の物語。 中央アジアのアーリヤ系ソグド人・康僧会(こうそうえ、280年没)も、三国・呉〜晋の時代、比較的政情が安定していた交趾郡で訳経を行っていたといわれる。ベトナム北部の交趾郡は中部の林邑国(のちのチャンパー)と接するサンスクリット・コスモポリスの最北端だった。