印刷と文字

写真集「魚體新書」を作ったとき、表紙に凝りました。印刷と文字が好きだから。

私の印刷遍歴は、小1のころ。近所のアバラ家みたいな廃墟で、散乱する未使用の牛乳瓶の蓋「神谷牛乳」(メンコに使う)とともに、鉛のような金属の文字ハンコを大量に発見したのだ。

「なんこれ?」

誰かが趣味で作ったのだろうか。なぜこんなに漢字を一文字ずつ小さなハンコにする必要があるのか?

漢字を昼間からチラシの裏に埋め尽くすほど書いて執着していた私は、それを薄いナイロン袋に破れそうになりながら拾って帰り、家の引き出しに仕舞った。

それからそれが活版の文字だと知ったのは中学生のころ。

ああ、だから本とか新聞とか、あんないつも同じ字で印刷できてるんやなあ。

このときはまだ写植を知らない。

後に20歳を過ぎて酒のラベルを書くようになり、印刷のプロの方々と触れるようになる。そこで昔からの印刷や文字への興味が一気に戻ってきた。

明治の活字の完成度。いまの、学校の教科書のふざけた漢字とぜんぜん違う。

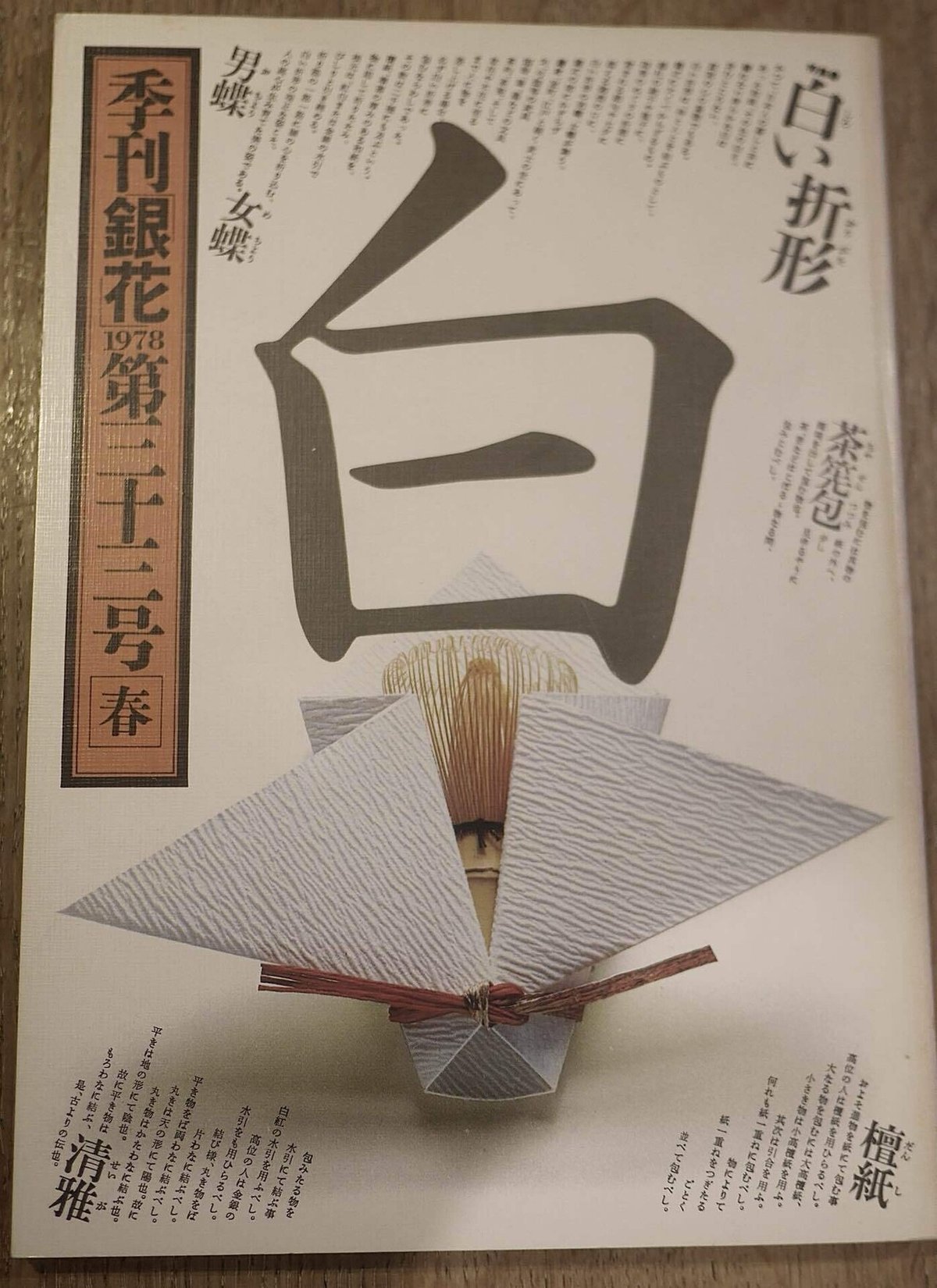

「綺麗な字を見せたい、それが印刷であったとしても」という怨念がヒシヒシと感じられる。杉浦康平先生の表紙にも、「2000年続いた、手書きの熱を忘れてしまったのか、みんな彫ったり、筆で自由に書いてただろ」その抵抗が感じられる。

私もまだ、忘れていませんよ。