指板で理解する ギタリストのための超簡単音楽理論<最終回:コード編6>

こんばんは。

ついに最終回となりました。今回は「パワーコード」と呼ばれるシンプルなコードから始めます。そのあと9度以上のコードの話をしたいと思います。

・パワーコードとは

3和音のうち3度を省略した、ルートと5度だけの2音のコードです。昔私は「3度抜きコード」と呼んでいましたがローカルな用語だったかもしれません。

「メジャーコードかマイナーコードかは3度で決まる」と解説してきましたが、

その3度を省略してしまうのです。このメジャーかマイナーか分からないシンプルな響きのコードが主にロック系のジャンルで多用されています。押さえ方は以下の通り。

覚えるだけなら簡単ですね。

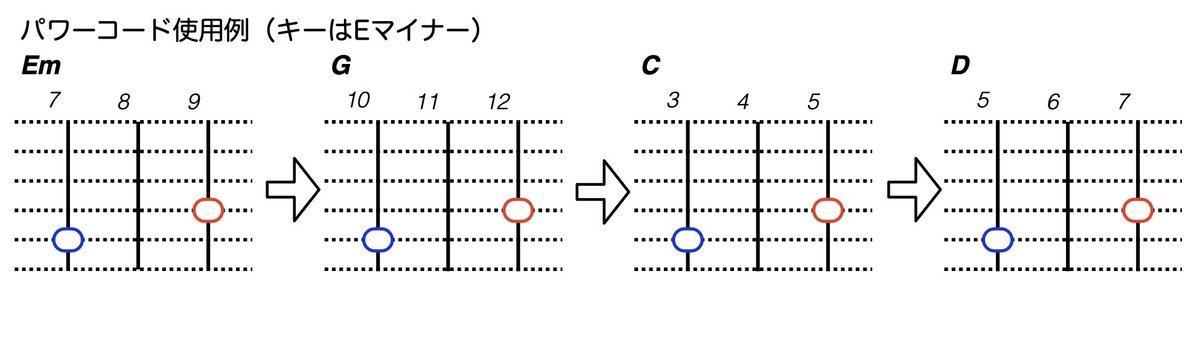

数々のロックの名曲がこのフォームから作れられていますが、馴染みのない方の為に例を出します。使うコードはこの4つ。まったく同じ形でフレットを移動するだけです。

これを2回繰り返して15秒ぐらいの簡単な曲を作りました。音量注意で聴いて下さい。

パワーコードもある意味すっきりしていて良いですよね。

次の例はもっとメタルっぽい感じです。

「例2」ではコードの合間に6弦の開放(E)をザクザク弾いています。

ポップス志向の方は必要ないかな•••、と思われるかもしれませんが、クリーントーンで使っても結構ありだと思います。

・ナインスコードについて

ナインスコードはセブンスコードにさらに9度の音が加わった5つの音からなるコードです。これについて説明する前にセブンスコードのおさらいからです。

<コード編4>で音階の構成音をそれぞれルートにするとセブンスコードがどうなるかをまとめました。これを分かりやすくCメジャーキーの場合で再確認しましょう。

【Cメジャーキーの場合のルート別セブンスコード】

ド→Cmaj7

レ→Dm7

ミ→Em7

ファ→Fmaj7

ソ→G7

ラ→Am7

シ→Bm7♭5

こうでしたね。これらを音楽用語で「ダイアトニックコード」と言います。

上記のコード群はCメジャーキーのダイアトニックコードです。7度を除いた3和音を指して言う場合もあります。Cメジャーキーの平行調(平行調は<音階編4>参照)であるAマイナーキーのダイアトニックコードも順番が変わるだけで同じコードです。

【Aマイナーキーのダイアトニックコード】

Am7

Bm7♭5

Cmaj7

Dm7

Em7

Fmaj7

G7

これから作曲もしたい方はダイアトニックコードの概念は必要です。例えばAマイナーキーで曲を作る場合は臨時記号が出たり転調したりしない限り、原則上記のコードのどれかを当てはめていく訳です。当然セブンスを入れるか入れないかは都度の判断です(もちろんよくあるパターンってのはありますが)。ナインスも同様でどう使っていくかは最終的にはセンスの問題です。

・ナインスコードの構成

以前お見せした「指板で度数を把握する」図を再掲します。

ルートから全音(=2フレット)右に動かした音が2度で、そのオクターブ上が9度です。幸い3度や7度のように長短はありません。という事はルートの2フレット先に音階の構成音がないルートではこのコードは作れませんね。「ミ」「シ」がそれに当たります。残りの5つのルートではナインスコードが作れます。ではまた指板図で説明します。

>メジャーセブンス+9度の場合

このコードを「メジャーナインス」といい「Cmaj9」というような表記をします。

メジャーナインスと言っても「長9度」という意味ではなく、「長7度プラス

9度」です。ちょっとややこしいですね。

>セブンス+9度の場合

これを「ナインス」といい、表記は「C9」といった具合になります。

>マイナーセブンス+9度の場合

「マイナーナインス」です。「Cm9」といった表記になります。

【コードをどこまで覚えるべきか】

9度以上(9度、11度、13度)の音が重なったコードをテンション・コードと言いますが、軽音楽(※)をやる人がどこまで知っているべきかの問題です。

(※ジャズを志向される方は結構勉強が要ると思いますので例外とします)

私の個人的な意見は以下の通りです。

・コードの構成音は4つまで

私は原則音が4つまでの和音を使います。やむを得ない時でも5和音までです。ひとつの理由はコードのテンションが多いとバンド全体で音が濁りがちだからです。例えばナインスの音が欲しいけど5和音にしたくない場合は(ルート+3度+5度+9度)と7度を省略したりします。このコードは3和音に9度を足すだけなので「アドナインス」と言います。Amadd9とかCadd9といった表記をされます。

・3和音プラス1のコードで十分

アドナインスのように3和音プラス1音のコードを使うのは軽音楽で有用です。

11度も同様ですが、このパターンで案外使えるのが13度です。13度とは言っても途中の7度、9度、11度をすっ飛ばす場合は13度を1オクターブ下げて「6度」と捉えます(初めて偶数の度数のコードが出てきましたがそういう理由です)。これは「シックスまたはシックスス」と言い、Am6、C6といった表記をします。これならよく使う5度の2フレット上を足すだけですからとっつきやすいですよね。入門編ではここまでやりませんでしたが、ちょっと頭に入れておいて頂ければ今後役に立ちます。

<結論>

「コードは9thまで、そのうち6thが使えるようになれば十分」

反論は受け付けません(笑)。あとは必要な知識はその都度増やされれば良いと思います。

・音階とコードの関係

「音階もコードも雰囲気を決めるのは3度の長短次第」というのは連載を通じてなんとなく感じて頂けたかと思います。Keyという言葉を使うように、旋律はその音階の主音に要所要所で必ず行き着くようになります。そしてその音階で中心となるコードは主音をルートに3度・5度を足した和音であり、それが長3度になるメジャーキーは明るくなり、短3度となるマイナーキーは落ち着いた感じになる訳ですね。平行調で疑問に思われたかもしれない、CメジャーキーとAマイナーキーが同じ構成音、同じダイアトニックコードを使うのに全く別物になるのはそういう理由です。

・最後に

本連載はギターの入り口・学び始めでつまずきそうな音楽理論をできるだけ噛み砕いて、せめて教則本に書いてある事の意味が分かるようにとの目的で始めましたが、多少なりともヒントにして頂けたのであれば幸いです。(世の中の「音楽講座」は初級者に不親切なものばかりですね。)当初思っていたよりも閲覧数が多かったので励みになりました。ありがとうございました。

今後は音楽理論だけでなくギターの奏法・アレンジ・作曲にも踏み込んだ記事を(格安で•••)書いていきたいと思いますので、特にロック寄りの方、脱初級!の暁にはまたご訪問頂けると大変嬉しいです。

それでは。