ミネラルウォーターのPFAS基準設定について

ミネラルウォーターのPFAS基準設定について(本文4,927文字)

消費者庁は、令和7年2月10日に「令和6年度第1回食品衛生基準審議会食品規格・乳肉水産・伝達性海綿状脳症対策部会」を開催し、ミネラルウォーターの基準設定ほかについて検討しました。ミネラルウォーターについてはPFASの基準設定も含まれており、ここではそのPFAS基準設定を中心にご案内します。部会の詳細な内容は<一次情報>からご確認ください。

<議題>

審議事項

1. ミネラルウォーター類中のPFOS及びPFOAの規格基準の設定について

2. 伝達性海綿状脳症対策調査会の設置について

報告事項

1. 調製粉乳及び調製液状乳に係る承認手続について

<PFAS、PFOSおよびPFOAとは>

PFASとは、有機フッ素化合物(Per- and Polyfluoroalkyl Substances)で、ペルフルオロアルキル化合物とポリフルオロアルキル化合物の総称です。ペルフルオロオクタンスルホン酸(パーフルオロオクタンスルホン酸、Perfluorooctanesulfonic acid、PFOS)やペルフルオロオクタン酸(パーフルオロオクタン酸、Perfluorooctanoic acid、PFOA)などがあります。環境省ならびに農林水産省は次のように説明しています。

【環境省】有機フッ素化合物(PFAS)について

有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。

PFASの中でも、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、幅広い用途で使用されてきました。これらの物質は、難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質があるため、国内で規制やリスク管理に関する取り組みが進められています。

【農林水産省】食品中のPFASに関する情報

炭素とフッ素が結合した分子構造をもつ化合物を有機フッ素化合物と呼びます。PFASとは、有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物の総称で、1万種類以上の物質があるとされています。

1万種類以上あるとされるPFASの中には撥水・撥油性、熱・化学的安定性等の物性を示すものがあり、そのような性質を利用して、撥水・撥油剤、界面活性剤、半導体用反射防止剤等の幅広い用途で使用されています。

PFAS の中でも、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、幅広い用途で使用されてきました。具体的には、PFOS については、半導体用反射防止剤・レジスト(保護膜)、金属メッキ処理剤、泡消火薬剤などに、PFOA については、フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤などに主に使われてきました。

PFOSやPFOAは、自然界で分解されにくい(難分解性)ため、環境中に蓄積されやすく(高蓄積性)、また風や水などに乗って長距離を移動するという性質(長距離移動性)があるため、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)に基づき、PFOSは2009年に「制限」、PFOAは2019年に「廃絶」とそれぞれ対象物質に分類されました。また、PFOSの一代替物質であるPFHxSも2022年に「廃絶」として対象物質に分類されました。

これを受けて、わが国でも、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」に基づき製造・輸入等を規制しています。

PFOSやPFOAは、現時点では世界中に広く残留しており、環境や食物連鎖を通じて人の健康や動植物の生息・生育に影響を及ぼす可能性が指摘されています。農林水産省は、優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質の一つとして位置付け、食品中の含有実態の把握や、農業環境から農畜水産物への移行等に関する情報の収集をしています。

図表 PFASの構造式

<ミネラルウォーター類中のPFOS及びPFOAの規格基準>

PFASの一種であるPFOS及びPFOAは、2009年以降、国際的に規制が進み、日本を含む多くの国で製造及び輸入が原則禁止されている。日本においては、内閣府食品安全委員会が食品健康影響評価を行い、結果は関係大臣に通知されている。また、環境省中央環境審議会においては、水道水におけるPFOS及びPFOAの分類見直しが議論されている。

1. 食品安全委員会による評価結果

PFOS及びPFOAの耐容一日摂取量(TDI)は、それぞれ20 ng/kg体重/日である。PFOSの評価根拠は、ラットの2世代生殖・発生毒性試験で見られた児動物の体重増加抑制のNOAEL(0.1 mg/kg体重/日)であり、PFOAの評価根拠は、マウスの生殖・発生毒性試験で見られた胎児の骨化部位数の減少や雄の性成熟促進のLOAEL(1 mg/kg体重/日)である。これらの評価は、EPAやFSANZ、ATSDRが算出したPOD HEDを基にしている。

2. 環境省による水道の水質基準の検討状況

2020年3月、厚生労働省は水質管理目標設定項目としてPFOS及びPFOAの合算値を50 ng/Lに設定した。この設定は、耐容一日摂取量(TDI)を基にし、人が1日に飲用する水の量を2 L、人の平均体重を50 kgとし、水道水経由のばく露割合をTDIの10%とする保守的なアプローチに基づいている。2025年2月には、中央環境審議会で水質基準項目への見直しが進められているところである。

3. ミネラルウォーター類の設定等

ミネラルウォーター類の成分規格は、食品安全委員会に依頼した食品健康影響評価及び水道法に基づく水質基準等の見直しを踏まえ、逐次改正方式で検討されている。ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)については、現行の原水基準に基づき、成分規格の項目選定及び基準値の設定が行われ、また、ミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)については、コーデックスのナチュラルミネラルウォーター規格に準拠している。

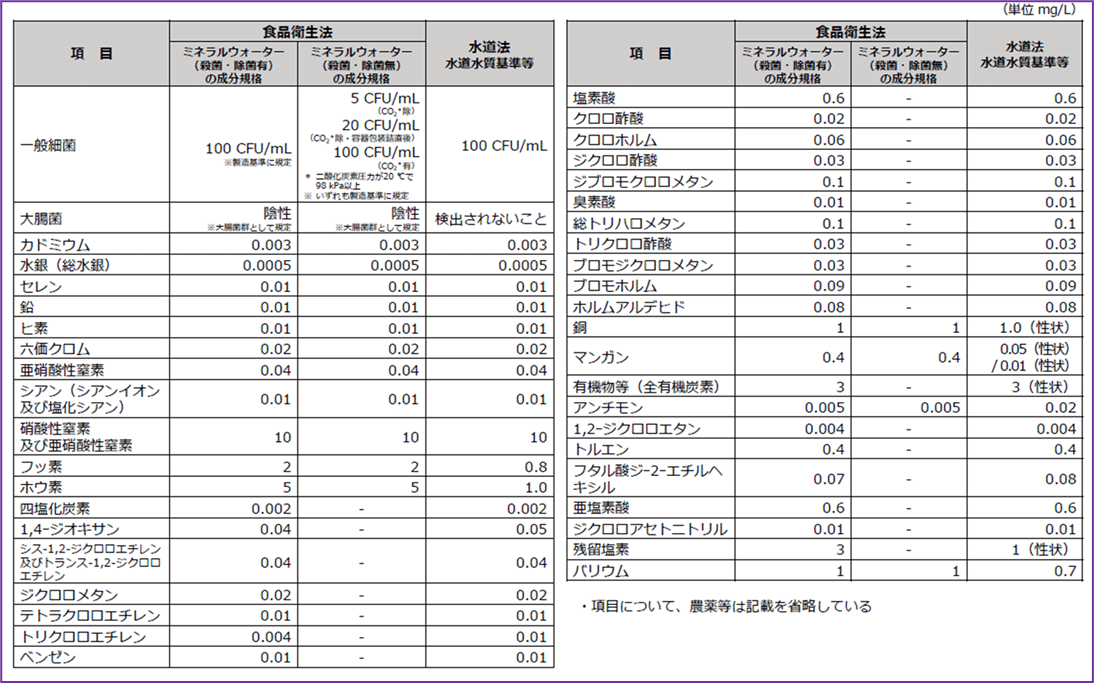

4. 食品衛生法による成分規格と水道法の水質基準等

ミネラルウォーター類の成分規格、水質基準等は下表のとおり;

5. ミネラルウォーター類の製造基準について

5-1. 原水の取得

・ 原水の定義・・・ 自然に、または掘削によって地下の帯水層から直接得られる鉱水のみを使用する

・ 衛生確保・・・ 泉源および採水地点の環境保全を含め、その衛生確保に十分に配慮する

5-2. 原水の特性

・ 安定性・・・ 原水は、その構成成分、湧出量および温度が安定しているものでなければならない

・ 汚染物質の排除・・・ 原水は、人為的な環境汚染物質を含まない(ただし、別途成分規格が設定されている場合はこの限りではない)

5-3. 微生物の管理

・ 病原微生物の排除・・・ 原水は、病原微生物に汚染されていない、または病原微生物に汚染されたことを疑わせるような生物や物質を含まないこと

・ 細菌数の制限・・・ 原水は、芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌、腸球菌、緑膿菌および大腸菌群が陰性であり、かつ、1mlあたりの細菌数が5以下

5-4. 採水および容器包装

・ 採水方法・・・ 原水は、泉源から直接採水したものを自動的に容器包装に充填し、密栓または密封する

・ 操作の制限・・・ 原水には、沈殿、ろ過、曝気または二酸化炭素の注入若しくは脱気以外の操作を施してはならない

5-5. 衛生管理

・ 施設および設備の衛生管理・・・ 採水から容器包装詰めまでを行う施設および設備は、原水を汚染するおそれのないよう清潔かつ衛生的に保持する

・ 作業の衛生管理・・・ 採水から容器包装詰めまでの作業は、清潔かつ衛生的に行う

5-5. 製品の細菌数

・ 細菌数の制限・・・ 容器包装詰め直後の製品は1mlあたりの細菌数が20以下でなければならない

5-6. 記録の保存

・ 記録の保存期間・・・ 細菌数に関する記録は、6ヶ月間保存しなければならない

6. PFOS及びPFOAに関する調査結果

厚生労働省は、国内流通のミネラルウォーター類を対象にPFOS及びPFOAの含有量を調査した。2023年度は160試料、2024年度は98試料を調査し、PFOS及びPFOAの含有量は概ね定量下限値未満であった。ただし、2024年度の調査では1試料が暫定目標値(50 ng/L)を超過する56 ng/Lを記録した。この試料については、地方公共団体に情報提供が行われ、その後の検査では暫定目標値を下回ったことが確認されている。

7. 国内外の飲料水のPFAS

・ 日本・・・ 水道水のPFOSとPFOAの合算値として50 ng/L

・ EU・・・ PFAS Totalに対して0.50 μg/L(500 ng/L)、Sum of PFASに対して0.10 μg/L(100 ng/L)

・ 米国・・・ PFOS、PFOAそれぞれに対して4.0 ng/L

・ WHO・・・ PFOS、PFOAそれぞれに対して0.1 μg/L(100 ng/L)、全てのPFASに対して0.5 μg/L(500 ng/L)

8. 食品衛生法の規格基準における対応の方向性について

8-1. ミネラルウォーター類の成分規格の項目について

食品衛生法に基づく規格基準として、ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)を対象に、PFOS及びPFOAを成分規格として設定することが検討されている。ミネラルウォーター類は、水道水の代替として摂取される実態があるため、水道法に基づく水道水の水質基準等として人の健康の保護の観点から基準値が設定されている項目については、食品衛生法においてもミネラルウォーター類の成分規格の項目とすることが適切であるとされている。

ただし、ミネラルウォーター類(殺菌・除菌無)については、製造基準として原水の採水の段階から厳格な管理を行うこととしているため、成分規格については必ずしも水道水と同様の基準とはせず、原則としてコーデックスのナチュラルミネラルウォーター規格に準拠し、項目の選定を行うことが検討されている。

8-2. 基準値について

PFOS及びPFOAに係るミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)の成分規格の基準値については、従来、水質基準等の設定の考え方に準じて設定されている。平成22年の成分規格設定方針においても、水道水質基準等の設定の考え方に準じて、耐容一日摂取量(TDI)等の閾値が設定される物質については、基本的には、他の食品からの寄与を考慮した以下の条件で対象物質の1日当たりのばく露量がTDIを超えないような評価値を算出し、基準値とすることとされている。

●人が1日に飲用する水の量・・・ 2 L

●人の平均体重・・・ 50 kg

●水経由のばく露割合・・・ TDIの10%

また、今回の水道水の水質基準におけるPFOS及びPFOAの基準値案においても、この条件に基づきPFOS及びPFOAの合算値として50 ng/Lと設定されていることから、下記を提案へ。

●ミネラルウォーター類(殺菌・除菌有)・・・ PFOS及びPFOAの合算値として50 ng/L

なお、水道水質基準の改正の施行日は令和8年4月1日を予定しており、施行日前に製造・輸入されたものを加工・使用・調理・保存・販売する場合は、従前の基準が適用されることができる。

<まとめと展望>

PFOSおよびPFOAは2009年以降、国際的に規制が進み、日本でも製造および輸入が原則禁止されています。内閣府食品安全委員会は、これらの化合物の耐容一日摂取量(TDI)を20 ng/kg体重/日と評価し、環境省は水道水の水質基準としてPFOSおよびPFOAの合算値を50 ng/Lに設定しました。ミネラルウォーター類の成分規格もこれに準じて設定され、殺菌・除菌有のミネラルウォーター類については、PFOSおよびPFOAの合算値として50 ng/Lが基準値とされています。製造基準では、原水の取得から容器包装までの衛生管理が厳格に規定されています。

今後、PFOSおよびPFOAの規制はさらに厳格化される可能性があります。特に、国際的な基準との整合性を図るため、EUや米国の規制動向を注視する必要があります。また、新たな科学的知見や技術の進展により、より低濃度での規制が求められる可能性もあります。国内では、ミネラルウォーター類の成分規格や製造基準の見直しが継続的に行われることが期待されます。消費者の健康保護を最優先に、規制の強化とともに、業界全体での取り組みが求められます。

部会の詳細な内容は<一次情報>からご確認ください。

<配布資料>

議事次第・委員名簿

https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/assets/fssc_cms204_250207_01.pdf

【資料1-1】諮問書(食品中の有機フッ素化合物

https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/assets/fssc_cms204_250207_02.pdf

【資料1-2】ミネラルウォーター類中のPFOS及びPFOAの規格基準の設定について

https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/assets/fssc_cms204_250207_03.pdf

【資料2】 伝達性海綿状脳症対策調査会設置要綱(案)

https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/assets/fssc_cms204_250207_04.pdf

【資料3-1】 調製粉乳及び調製液状乳に係る大臣承認の手続き等について(概要)

https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/assets/fssc_cms204_250207_05.pdf

【資料3-2】 調製粉乳及び調製液状乳の製品管理等

https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/assets/fssc_cms204_250207_06.pdf

【資料3-3】 乳及び乳製品の成分規格等に関する命令に基づく内閣総理大臣の承認について(案)

https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/assets/fssc_cms204_250207_07.pdf

【参考資料1】食品健康影響評価の結果の通知について(食品中の有機フッ素化合物(PFAS))

https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/assets/fssc_cms204_250207_08.pdf

【参考資料2】 食品衛生基準審議会規程

https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/assets/fssc_cms204_250207_09.pdf

【参考資料3-1】 参照条文(乳及び乳製品の成分規格等に関する命令における規定(抜粋))

https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/assets/fssc_cms204_250207_10.pdf

【参考資料3-2】 「乳等に使用する添加物、乳等の容器包装等に係る厚生労働大臣の承認について」(平成9年1月29日付衛乳第27号、最終改正:令和5年11月7日)

https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/assets/fssc_cms204_250207_11.pdf

<一次情報>

令和6年度第1回食品衛生基準審議会食品規格・乳肉水産・伝達性海綿状脳症対策部会(2025年2月10日)

https://www.caa.go.jp/policies/council/fssc/meeting_materials/review_meeting_006/041076.html

令和6年度第1回食品衛生基準審議会食品規格・乳肉水産・伝達性海綿状脳症対策部会の開催について

https://www.caa.go.jp/notice/entry/040962/

<関連情報>

【環境省】有機フッ素化合物(PFAS)について

https://www.env.go.jp/water/pfas.html

【農林水産省】食品中のPFASに関する情報

https://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/PFAS/index.html

【食品安全委員会】有機フッ素化合物(PFAS)評価書

https://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=kya20240625001&fileId=204