【決定版】歴代邦楽アルバムランキング 50~1位 【非ロキノン史観】

お待たせしました、後編です!

本記事のコンセプトをまだ見てない方は、前回の記事を見てください↓

50位 星野源『pop virus』

星野源のアルバム『pop virus』は、2018年にリリースされ、前作『YELLOW DANCER』でJPOPとブラックミュージックをモダンな視点で鮮やかに融合させた星野源が、さらに音楽的な裾野を広げた作品。

現状、これが未だに最新作であり、彼自身もなかなかこれを超えるアルバムを作る気力が湧かないのだろうと思う。

というのも、星野源というアーティストは、日常を巧みに描写するポップス職人でありながらも、時折見せる狂気が度々音楽ファンを驚かせており、本作もシリアスな曲調の表題曲で1曲目を飾ることで、その後に続く大ヒット曲「恋」や「Family Song」とのコントラストを加えているのだ。

当然、以前から探究していたR&B的、洋楽的アプローチは今作も絶好調である。例えば、山下達郎がコーラスとして参加してるディアンジェロ歌謡の完成系「Dead Leaf」や「アイデア」のような目まぐるしくアレンジが変わるなど、既存のJpopと似てるようで全然似てない曲が散見される。

さらに、ビートメイカーSTUTSとのコラボレーションによって、音の深みがさらに増し、表面上は明るいメロディが響く一方で、ノイズなどの不穏で実験的な要素が取り入れられており、聴く者に強い印象を残す。

このように、見事現在のJpopの担い手としての矜恃と野心が伺える爽やかな作品である。

49位 PUFFY『Jet CD』

豪華な作家陣とユニークな音楽性で、リリース当初から注目を集めた作品。プロデューサーの奥田民生をはじめ、井上陽水、スピッツの草野マサムネ、ウルフルズのトータス松本、奥居香など、多彩なアーティストが参加し、それぞれの個性が楽曲に色濃く反映されている。

アルバムのオープニングを飾る「ジェット警察」は、ビートルズの影響を感じさせるアプローチで、続く井上陽水の「春の朝」や亜美ソロの「レモンキッド」などは、独自のジャズ調や切ないメロディーが印象的。

もちろん奥田民生のプロデュースも、細部にまでこだわりが感じられ、全体的にパワフルでありながらも楽しい雰囲気が漂う。

PUFFYのシンガーとしての自然体のパフォーマンスも、アルバムに一層の魅力を加えており、どんな楽曲が来ても安定した歌唱力を見せています。特に、昭和フォーク的な「哲学」やプログレッシブロック「小美人」など、多様なジャンルを取り入れた遊び心満載の曲が特徴。

ここまで独自の地位を確立したアイドルは後にも先にもPUFFYだけであろう。

48位 玉置浩二 『cafe japan』

『カリント工場~』と迷ったが、やっぱりこっちの作品を選んだ。だってこの作品は安全地帯の呪縛から逃れ、シンガーソングライター玉置浩二としての世界観を世に知らしめた記念碑だからだ。日本の男性ミュージシャンで屈指のヴォーカルを持ち合わせながらバラエティ豊かな作曲能力を誇る彼の魅力が、今作では全部載っかっていて、先行シングル「田園」のような圧巻の応援歌から名曲「メロディー」含む後半のバラードまで縦横無尽に突っ走るエネルギーを感じさせる。

プロデューサー須藤晃とで作り上げたサウンドアレンジも秀逸で、いい意味で日本らしくない奥行きが表現されており、ジャケットのように多国籍…いや無国籍とでもいうべきジャンルに囚われない雑食性みたいなものを含んでいる。

しかし、それが聴いてて違和感にならないほど、楽曲の軸に彼の圧倒的なヴォーカルの力があり、聞く度に一種の人生賛歌に近いパワーを貰える傑作。

47位 X japan『jealousy』

こちらも『Blue Blood』と迷ったが、こっちを選んだ。なぜなら、こっちの方が圧倒的に音が良いし、バンドメンバー全員が作曲に関わってるという旺盛な創作意欲が見られるからだ。

HR/HMの美学に忠実に沿った明瞭なロックサウンドと独特の退廃美は前作以上にパワーアップされており、イントロの「Es Durのピアノ線」から「Silent Jealousy」への流れのダイナミックな流れは本場のメタルバンドでも中々表現出来ない域だろう。おまけに「say anything」のような崇高なパワーバラードまで難なく書けてしまうのだから、もうこの辺は流石YOSHIKI様と言うしかない。

他にも、Xなりのスラッシュメタルであろう「Stab Me In The Back」やLAメタルへのリスペクトが感じられる「Desperate Angel」も見どころ。

あと「Voiceless Screaming」はくっそ名曲。「forever love」と同じくらい評価されろ。

46位 尾崎豊 『17歳の地図』

この世で最も完璧なデビューアルバムとはいったい何だろう?音楽リスナーの数だけその答えは分かれるのだろうが、『17歳の地図』という作品はそれだけで尾崎豊というアーティストのイメージを固定化し、今後のキャリアを模索していかなければならなくなったくらい非常に存在感の強いデビューアルバムだ。

今作の当時高校三年生の尾崎の葛藤や焦燥感、不安と希望を赤裸々に歌い上げる姿は未だに思春期の男子だったら絶対に共感し憧れるしかない絶対的な魅力を放っているし、「I LOVE YOU」や「15の夜」といった楽曲はカラオケで歌い継がれてるスタンダード・ナンバーである。

ブルース・スプリングスティーンやジャクソン・ブラウンらに影響を受けつつ、それを日本語で情緒豊かに表現する早熟な才能に加え、その疾走感溢れるロックサウンドと瑞々しいメロディーはまさに青春の音像として現代まで完璧なイメージを提示しつづけている。

45位 サザンオールスターズ 『人気者で行こう』

サザンというバンドの凄さは数え切れないほどあるが、地味に見逃されがちな偉業を挙げよう。それは1978年にデビューしてから、バンドブームが起こる1986年まで毎年ヒット曲を連発してお茶の間に出続けることで、ロックバンドの知名度を最も普及させたことだと思うんだよ。

しかもただ売れ線の曲ばっかり作るんじゃなくて、アルバム毎に常にコンセプトを模索して形にしてきた。

それは桑田佳祐の安定感ありすぎる作曲能力と器用さゆえに成り立っていたものだけど、とうとうこの辺になってくると世間もサザンが歴史に残るやべえバンドだって気づき始めてくる。

1984年にリリースされた今作は、前作『綺麗』からのサウンドプロダクションを引き継ぎつつ、デジタルファンクの要素が色濃く反映されたアルバムだ。特に冒頭を飾る「JAPANEGGAE」から、和と洋を大胆に融合したサウンドが印象的で、既存のジャンルにとらわれないバンドの独自性を強く感じさせる。

それに桑田佳祐の言葉遊びや社会批評が巧みに盛り込まれ、彼のクレバーなリリックが随所に光っている。もはやサザンは単なる人気バンドではなく、深みを持ったシリアスなロックバンドなのだ。「ミス・ブランニュー・デイ」がその象徴であり、創作意欲を物語っている。

当時業界の誰もが困り果てていたアナログからデジタルへの移行を、彼らは鮮やかに作品へと昇華したのだ。

桑田のメロディーメイカーとしての才能は本作でも随分も発揮していて、「海」や「夕方HOLD ON ME」など隠れきれてない隠れ名曲も多数収録されている。

44位 井上陽水 『氷の世界』

当時の歌謡曲やフォークソングが主流だった中で、グラムロックの要素を取り入れた先鋭的なサウンドで日本の音楽史に進歩的な世界観を提示し、なおかつバカ売れしたすげえアルバム。

特に「氷の世界」や「帰れない二人」などの楽曲は、立体的なサウンドと深みのある歌詞が融合しており、当時のリスナーはさぞ衝撃を受けたであろう。

本作は単なるシングル曲の寄せ集めではなく、「人間の不条理」をテーマにしたコンセプトアルバムであり、今までのフォークから新たにファンクやロックなど多様な音楽スタイルが詰め込まれてながら混沌とした日本の70'sの景色が描かれる。

制作に携わったメンバーも豪華で、ロンドンでの録音に加え、細野晴臣や林立夫、深町純といった当時の音楽シーンを代表するアーティストが参加した。

また、忌野清志郎との共作「待ちぼうけ」や、安田裕美のギターが光る「桜三月散歩道」など、どの曲も深い個性を持つ名作ばかり。リマスター盤も数多くリリースされるほど高い支持を得ている。

43位 ORIGINAL LOVE 『風の唄を聴け』

ORIGINAL LOVE の東芝EMI時代のラストアルバムにして最高傑作と評される作品。田島貴男のソロ・プロジェクトとしての色が強まり、バンド形態の終焉を予感させる過渡期のものでありながら、彼の創造性が遺憾なく発揮されている。

田島のボーカルの深みと声量、小松秀行と佐野康夫のリズムセクションが絶好調で特に「The Rover」におけるグルーヴ感溢れるベースとドラムの絡みがアルバム全体の骨格を形成している。

その冒頭から、ファルセット・ヴォイスが美しい「It's a Wonderful World」、心躍るサンバ調の「The Best Day of My Life」と続き、そして感動的なメロウ・チューン「二つの手のように」と、各曲が異なる個性を持ちながら、20年以上前の作品とは思えないほど洒落た音楽性が展開される。全曲にわたって生き生きとしたリズムと秀逸なメロディーが連なる極上のポップス作品だ。

42位 放課後ティータイム 『放課後ティータイムⅡ』

今ではJpopに欠かせないメジャーなジャンルとなったアニソン文化。サブカルからメジャーに羽ばたいてく歴史の中で「けいおん!!」の貢献は欠かせない。

アニメの中で、彼女たちがごくごく平凡なゆるやかな日常を送り音楽活動をする姿は、当時の高校生や大学生の生活感を反映しており、オタク層を超えて「自分たちでもバンドを始めたい」という極めてピュアな初期衝動を与えた。

アニメソングのシングルがオリコンチャートの上位にランクインするという偉業だって成し遂げた。

そしてそれは「邦ロック」と「アニソン」という二つのジャンルが大きく交差する瞬間でもあった。現にSHISHAMOなんかも「けいおん!!」の影響を公言しているし、 邦ロックバンドとアニメとのタイアップが次第に増えていった。作品が終わって久しい現在でも、多くの軽音楽部でアニメソングが主流となっている現状を見ると、日本の音楽文化に残した影響の大きさを感じさせる。

今作はアニメ内の劇中歌を収録した、それぞれのメンバーがメインボーカルとして楽器をフィーチャーした曲が収録されており、もはやただのアニメ関連作品を超え、放課後ティータイムという架空のバンドが実在のアーティストとして認識されるほどのクオリティを持っている。Disc1はスタジオレコーディングされた楽曲を収録し、きれいな音質で楽しむことができ、Disc2では、アニメ第23話「放課後!」のシーンを再現した「Cassette Mix」として、臨場感あふれるライブ感が楽しめる。心地良いベースラインの「五月雨20ラブ」や、前代未聞の歌詞が人気の「ごはんはおかず」などそもそもの楽曲の完成度も高くありながら、音の空間的な広がりや、まるで音楽室の外で演奏を耳にしているかのようなリアルさが邦ロックファン目線でも引き込まれる要素となっている。

カセットに録音されたような手作り感や、曲と曲の間に挟まれるメンバー同士のやりとりが、彼女たちの学生らしさや純粋さを引き出しており、どこにでもある日常がかけがえのないものに見えるという京アニ作品のテーマが、ここで一つの到達点に達している。

41位 手嶋葵『コクリコ坂 歌集』

手嶌葵が歌う映画「コクリコ坂から」の主題歌と劇中の挿入歌を中心に収録したアルバム。映画音楽を担当した武部聡志がプロデュースを手掛け、宮崎吾朗監督、谷山浩子とのタッグも実現している。手嶌葵の透明感ある歌声が映画の世界を見事に表現した一枚だ。

彼女の囁くような歌声は、息遣いまで感じられる独特なリズムが特徴で、正に癒しが擬人化したようなシンガーだ。その純粋な声と明るい曲調が見事に調和し、何度聴いても飽きがこない。

それは他の美声アーティストとは異なる独自の魅力であり、ジブリ作品に何度も起用される理由が感じられる。主題歌「さよならの夏」だけでなく、挿入歌や劇中曲に乗せられた宮崎吾朗の詩も、映画の中では表現しきれなかった感情を見事に伝えている。

このアルバム全体を通して、どこか懐かしさや寂しさを感じさせながら、1曲1曲がまるで映画の続編のように、聴く人の心に風景を蘇らせる。宮崎吾朗監督の詩の世界と手嶌葵の歌声の完璧なコンビネーションが生んだ、珠玉の一枚だ。

40位 サザンオールスターズ『世に万葉の花が咲くなり』

90年代のサザンが生み出した傑作。共同プロデューサーである小林武史との最後のコラボレーションとなり、全16曲・70分超の長さを誇る圧巻の作品に仕上がってる。『keisuke kuwata』以降、後に繋がるJ-POPのスタンダードな音と曲構成を二人三脚で模索してきた訳だが、今作はそういった曲に加えて、30年のポップミュージックのあらゆるジャンルを混ぜ合わせ『White album』に近い混沌とした様相が織り成される。やりたいこと全部やってしまおうという心意気だったのかは知らないが、初っ端からマッドチェスターのビートから始まるという斬新な始まり方だ。その後もニュージャックスウィングだのボブ・ディランだのブルースジャムだの、もうサザンはただのバンドにくくれない巨大な音楽と化している。

歌詞だって単純なラブソングから政治、エロ、ナンセンス系まで幅広く器用貧乏になりがちな桑田がこれでもかと様々な表現に挑戦していながらも、涙のキッス」や「シュラバ★ラ★バンバ」といったヒットシングルもしっかり収録されておりセールス面でもしっかり数字を取るプロフェッショナルさも感じさせる。

J-pop勃興期にして、ポストJ-popともいうへきか、既にネクストレベルへの景色を見据えた先鋭的な名盤。

39位 Suchmos 『The bay』

先程のけいおんの紹介でもわかる通り2010's前半というのは軽音部の音をそのまま引っ張ってきたような4つ打ち邦ロックがブイブイいわせた時期でして、それが中盤になってくると飽和状態だったサブカル系ロックに嫌気が差した人達がカウンターとして「BASEMENT TIMES」みたいなWebマガが人気を博したりと、まあ今振り返るとかなり停滞していた状態だったんでしょうけど、2016年にそれらを一掃する勢いで沸き起こったのが「ネオシティポップブーム」ですね。

そしてそのリーダーはなんといってもSuchmosですよ。

ニューソウルらしいエモエモなコード進行だったり、HIPHOP的なビート感覚だったりと、80~90年代に青春を迎えたオジサン達から、今を生きる若者まで、誰しもが焦がれる「お洒落」を体現し、瞬く間にシーンの中心に躍り出ました。

そしてそれはデビューアルバムである今作の時点で既に完成されており、心地よいグルーヴを耳に届ける。特に、ヴォーカリストYonceのセクシーで伸びやかな歌声と、ファンキーなベースラインが際立っており、「Burn」や「Pacific」といった楽曲ではバンドの柔軟なサウンドアプローチが感じられる。

和製Jamiroquaiと言われたソリッドなビートと都会的なエレクトリックサウンドは今聞いても、東京の都会の夜のムードを惚れ惚れするくらい上手く表しており、彼らの自然体で自信に満ちたパフォーマンスが、鼻につかず、むしろ爽快感を与えている。

38位 ちあきなおみ『あまぐも』

美空ひばりに匹敵する歌唱力を持つといわれながら、そのミステリアスな実態のせいで『喝采』しかメディアも取り上げてくれず、よく知らない人も多いのではないだろうか。

実際、70年代の作品リストを振り返ってみるとレコード会社のいけない思惑のせいか、ネクスト喝采を露骨に狙ったようなドラマチック歌謡ばかり乱発していて、下降線を辿ってしまってる。

その方向性に本人も辟易していたのか1977年以降ニューミュージックのミュージシャンへ積極的に楽曲提供してもらい、歌謡曲の秩序から1歩距離を置いた方針を取り出す。

70年代後半から、歌謡サイドとニューミュージックサイドの二項対立ではなく、お互いが交流することで「襟裳岬」や「木綿のハンカチーフ」などの邦楽における化学反応が次々と起こるのだが、今作も例に漏れず、とんでもない名盤となっている。

それもそのはず、前半は河島英五、後半は友川かずきによる楽曲提供で、演奏陣はブレイク前のゴダイゴ(ミッキー吉野)が担当しているという超強力なバックアップだからだ。

ダークなAORサウンドの中、ちあきなおみに在った負の感情がすべてぶつけられるかのように「あまぐも」は始まる。山口百恵よりも大人びていて、中島みゆきよりも生々しいヴォーカルパフォーマンスはもはや狂気に近く、70年代の日本に確かに存在していた「暗さ」を掬い取るように展開されていく。

『ワルツ・フォー・デビイ』のオマージュともいうべきジャケットから漂うように、深夜のジャズバーで怨みを晴らすような女性の陰すら目に浮かぶ。

ラストを迎える「夜へ急ぐ人」での凍てつくような歌唱では彼女が本当に夜の景色に溶け込んで消えていくような気配すら覚えた。

そしてそれは現実となる。

日本コロムビアの契約解約処分だ。この騒動によって彼女は芸能界から干されたような状態となり、10年間主婦生活と歌手生活を慎ましく送るのだが、それはまた別の話。

37位 CHAGE and ASKA 『GUYS』

CHAGE&ASKAは過小評価されすぎだと思う。

彼らは「SAY YES」や「YAH YAH YAH」などの大ヒット曲でミリオンバブル期の邦楽シーンを席巻しただけでなく、長年にわたってジャンル不問の優れた楽曲制作能力を発揮してきたのにも関わらず、スキャンダルもあってか未だに十分に評価されているとは言えない。

そんな数々の名作を産んできた2人の中で、最高傑作と名高いのが『GUYS』。

「SAY YES」の大ヒットから1年後で、脂乗りまくっていた時期にASKAがロンドンのトップスタジオミュージシャンを起用し、洋楽とも邦楽とも似つかない洗練を極めたチャゲアス流AOR が全編にわたって展開される。

編曲を担当したのはJess Baileyと村上啓介で独特のタイトさを持つ音が特徴的だ。曲ごとに異なる表情を見せるアンサンブルは、聴く者を飽きさせない。

1曲目「GUYS」の神々しい情熱で始まり、ラストの「世界にMerryX’mas」の浄化されるようなバラードまで、静謐な空気感を保ちながらバラエティに富んだ楽曲が楽しめる。

「if」「No no darlin'」のような美しさの頂点を極めたASKAのバラードもさることながら、捨て曲とみなされがちなCHAGEの楽曲も非常に優れており、特に「夢」と「CRIMSON」の繋がりが迫力ある仕上がりが聞きどころ。

一言でバブルの遺産とくくるには勿体なさすぎるほど、特異なサウンドプロダクションを作り上げたことは改めて評価するべきである。

36位 king gnu 『CELEMONY』

2019年にメジャーデビューしてから瞬く間に紅白歌合戦へ出場するなど、短期間で名を馳せたKing Gnu。

本作は、彼らが志向してきたロック、ソウル、ヒップホップ、クラシック、現代音楽を横断する斬新なミクスチャーサウンドがひとつの到達点に達したのでは無いかと思うほど、充実した内容だ。

サブスクによってシングル主体の作品が多い中、コンセプチュアルな構成を意識しており『白日』や『飛行艇』といった強度の高い楽曲が目立ちすぎることなく統一感がある。

最大の持ち味である特異な音飾は当然過去1山盛りであり、カオスな様相を呈してるのだが、だからといって破綻することは無いバランス感覚は見事。

井口と常田のツインヴォーカルは文句の付けようがなく、エモーショナルな歌詞世界も印象的で、特にラストを飾るクラシカルなバラード"壇上"では、バンドの心情がリアルに描かれている。

米津玄師や髭男と共にJ-POPの音楽性をさらに広げる偉大なる改革者として、彼らはこれからも活躍していくのであろうが、今作は邦楽牽引していこうという矜恃と、その役割を周りに証明した一枚でもある。

35位 中森明菜 『Bitter and sweet』

中森明菜をアルバムの観点から振り返ってみよう。

この頃の歌謡界、特にアイドル業界がニューミュージックのミュージシャンを起用することはとっくに頻繁になっており、「少女A」「セカンドラブ」の2連チャンで大ブレイクした明菜も例に漏れず、売野雅勇や来生姉弟に続いて、阿木燿子と谷村新司、財津和夫、細野晴臣なんかに楽曲提供を依頼させる。

だが山口百恵や松田聖子などとは違い、彼らと明菜との相性はどうにも悪く、上手く個性を引き出せない平凡な楽曲にしかならない。

その滑りっぷりは『New akina エトランゼ』というアルバムに克明に記されている。

だがそこで明菜はめげない。よりオルタナティブなアーティストに楽曲をお願いしていくのだ。

こうして、『ANNIVERSARY』『POSSIBILITY』を経て至った今作『Bitter and sweet』は彼女の前衛的な挑戦心が結実し、オンリーワンのアイドル像を作り上げた記念碑である。

アルバムプロダクションに角松敏生を全面起用したお陰で、いわゆる昭和歌謡のパブリックイメージとは程遠いサウンドに仕上がっている。

さらに、ラテンフュージョンの申し子である松岡直也、カシオペアのメンバー 神保彰も加わっている通り、ニューミュージックを超えてさらにアバンギャルドにフュージョン~AORの人脈を起用したのだ。

冒頭を飾るのは、大名曲「飾りじゃないのよ涙は」であるが、シングル盤と比べて打ち込みドラムとスラップベースが強調されておりエレクトロ・ファンクに進化している。

そしてそれはそのままEPOが制作した「ロマンティックな夜だわ」に続き、ASKAが提供した隠れ名曲「予感」へとバトンを渡す。

そして1番やべえのが「BABYLON」という楽曲だ。なんと手がけたのは久保田麻琴‼️

アイドルを追ってて、裸のラリーズに出会うとは筆者としてもびっくりの巡り合わせだ。

このように全員が個性豊かなミュージシャンな上、どうやら曲ごとに編曲者・スタジオミュージシャン・録音スタジオもバラバラらしく、それらが違和感なくアルバムとしてひとつになってるのも、ひとえに角松の手腕でもあるのだが、それによって水を得た魚のように、軽やかに、時にメンヘラチックに歌いこなす明菜の姿は素晴らしいものである。

それまでツッパリアイドルとしてスターの階段をかけ上る姿から、『不思議』以降のアーティストとしての模索への架け橋になった1枚でもあり、少女から大人になる過程という、結果的にどちらの時期の明菜にも表現出来なくなった奇跡の瞬間を切り取った名盤なのだ。

34位 Hi-standard『making the road』

日本のメロコアブームを作り出し、「フェス文化」という邦ロックの土台すら作り上げたとまで言われる伝説のバンド Hi-standardの傑作であり、メジャーレーベルを抜け出して作ったインディーズスピリット溢れ出るアルバム。

パンク一辺倒ではなく、ヘヴィメタルやハードコアパンクも背景に持っているため楽曲に幅があり最初から最後まで飽きない流れになってる。

実直なまでのシンプルなエネルギーはメロディやリズムを無理に難しくしなくても聴衆を虜に出来ることを彼らは証明してくれた。

ナンバーガールと並び、やはり青春の衝動のままにぶつけた音楽というのは我々に刺さらないわけがなく、反骨心と勇気を与え続ける。

33位 RIP SLYME 『TOKYO CLASSIC』

日本語ラップの歴史というのは非常に歪である。

メディアが「ラップ」という表現を軽薄なサブカルとして面白がり、一方で日の目を浴びないアングラなアーティストはよりギャングスタの文化を過度に信仰しメジャーを目指す人達に対して「セルアウト」と糾弾する。

その対立は悪名高い『公開処刑』を生み出し、双方の歴史は断絶され、現在までの日本人のHIPHOPに対する理解の低さに繋がってるのかもしれない。

もちろん2015年以後のMCバトルブームとBad hop,PUNPEE,Kohh,Creepy Nutsなど様々なアプローチで日本語ラップを追求し且つマスでも活躍出来るスターが出てきたことで、その状況は大いに改善されてゆく訳だが、それ以前は一般人の認識なんてせいぜいラップなんてケツメイシや櫻井翔が筆頭格だった訳で。

そういう意味で、メジャーでも人気でトラックもラップスキルもレベルの高いMCグループといえばKICK THE CAN CREW、またはRIP SLYME辺りに絞られてくる。(ここではスチャダラパーは渋谷系の一端として捉えたい)

KICKも非常にライミングによる言葉遊びが面白いグループだが、RIPの場合トラックもラップのどちらもアプローチが豊富でアルバム単位でサラッと聴けてしまうカジュアルさを併せもつ。

それが実感できるのが『TOKYO CLASSIC』だ。ファンキーで華やかな「FUNKASTIC」や、日本の夏の情景をシャレオツに表現した「楽園ベイベー」などのヒット曲を収録していることに加えて多くのゲストとのコラボレーションも果たしている。

西海岸のファンクバンドBreakestraを起用した生演奏はその一例で、自由なリズム感とカラフルな音色が、非常に心地よい。

それと呼応するかのように「One」や「花火」で見られる彼らのマイクリレーは脂が乗りまくってる。4人それぞれが個性あるため、飽きが来ない。

歴代のHIPHOP作品の中でも聴きやすさと楽しさという点ではトップクラスであり、興味が無い人でも思わず手に取ってしまう作品だ。

32位 Mr.Children 『it’s wonderful world』

疾風怒濤の暗黒期(?)を乗り越え、ミスチル第2黄金期の始まりを高らかに告げた作品。

『深海』でアイデンティティクライシスに陥り、『Bolero』で世間に絶望し、『Discovery』でそれでも希望を抱いていこうとなんとかもがき『Q』でぶっきらぼうに自由な音楽性を展開した後、ようやく『it’s wonderful world』で前向きな景色を描き始めるというある意味彼らの復活作。

今作の魅力はメロディーメーカーとしての才能を余すことなくぶつけながら、桜井の詩が持つ繊細な「暗さ」はそのままになっているところ。

「蘇生」で爽やかなメロディーを聴かせられた後に続く、「Dear wonderful world」では「鼻歌を歌おう、醜くも美しい世界で」と呼びかける。

そんな拗ねらせた一面を見せながらも日々を生きることを止めない彼らの姿勢は「何物でもない俺ら」を肯定してくれてる気さえする。

そして何より小林武史のアレンジが絶好調なのが1番大きいのかもしれない。

「Love はじめました」のエレクトロニカ調のトラックやオルタナの気風を漂わせつつストリングスを多用した「ファスナー」「Bird Cage」など、一辺倒なアレンジに終わらない時の彼の手腕はやはり別格。

困難を乗り越えた後の姿は何より色気があり、改めて悲しみを包み込んだ明るさが結局最強のポップスであると教えてくれる1枚。

31位 L'Arc~en~Ciel 『ray』

有り余る音楽的素養を基に全力で厨二病をやってたのがこの頃のV系バンドの面白さな訳だが、その中でもL'Arc~en~Ciel というバンドはさらに異質で、J-popで括ってもいいのか分からないくらい耽美的で神秘的な世界観を全面に表している。

影響元のキュアーと肩を並べられるほど近づいたのが『TRUE』だとすれば、『ray』はさらに音楽性を広げ唯一無二の存在になったと同時に、その年の邦楽界をGLAYと並んで席巻してしまうという前代未聞の偉業をあっさり成し遂げた。

特に「HONEY」や「snow drop」はまだしも、ゴスロック歌謡「花葬」や変拍子によるプログレッシブな「浸食 -lose control-」など決してシングル向けじゃない攻めた曲でも平気でセールスを記録するなど、それくらい、この時期のラルクは本当に神がっていたのだ。

今作の非シングル曲も工夫に富んでいて、エッジーなギターサウンドの「死の灰」や、ループ感のあるギターリフと歪みの効いたベースによるニューウェーブ「trick」にゾクゾクしながら、ラストの叙情的なバラード「the silver shining」では美しい余韻を味わえる完璧な構成になっている。

30位 宇多田ヒカル 『first love』

15歳の宇多田ヒカルはいったいJPOPの何を変えたのだろう?サウンド…符割…歌詞…メロディー…歌い方…グルーヴ感…?

答えは色々あるが、当の本人は別にJPOPを変える気もなかっただろうし、『automatic』が稀代の名曲だと自覚していなかったんだと思う。

要は何も彼女は意識してなかったのだ。

アメリカと日本を行き来しながら育った彼女にとって、R&Bと歌謡の境目は何もかも無かった。

小室哲哉が絶望した気持ちがよく分かる。

彼だって世界中のダンスミュージックを研究し、それを日本の音楽市場にマッチするよう落とし込めるよう努力してきたはずだ。

日本と欧米の音楽には明確な壁がある、そしてそれをどうやって壊せるかが自分の使命なのだと、生涯をかけて挑んだはずだ。

しかし真のグローバルな感覚を持った彼女が登場し、そしてその楽曲が日本で1000万枚売れてしまう現象を前にした時、もうどうすればいいのか分からなくなったはずだ。

宇多田の楽曲はぶっちゃければ、よく出来たR&Bである。また同時に、よく出来たJ-POPでもある。

けれども、それを実現しようとそれまで何人もの才能あるミュージシャンが苦しみもがいて、それでも違和感が残ってしまっていた。

だが、そんな小さい針の穴に、糸を通してしまったのだ。1999年とはそうゆう年である。

29位 荒井由実『ひこうき雲』

荒井由実を端的に称するなら「デビュー1年目にして最も完成されたシンガーソングライター」だということかもしれない。邦楽史において藤井風、宇多田ヒカルなど早熟な作曲家が登場することがよくあるが、ユーミンほど作曲が手馴れてますよ感がある人は未だに出てきていない。

映像的な歌詞、都会的で洗練されたコード感覚、天才的なメロディーセンス。

どれも今までの邦楽界の基準からして破格の存在であり、彼女がニューミュージックの女王へ君臨するのも時間の問題であったことがよく分かるデビュー作である。

ただ今作は、彼女のディスコグラフィの中で異質な部類に入る。というのも後の恋愛至上主義的な作風とは打って変わって、「青春」や「死」や「ノスタルジー」を連想させるアンニュイな作風なのだ。

なので「ヴェルベットイースター」のような儚い楽曲や「恋のスーパーパラシューター」のような垢抜けないロックソングは以降の作品には出てこない。それがこのアルバムの価値を高めてる一因でもある。もちろん、松任谷正隆や細野晴臣らキャラメル・ママによる流麗な演奏も見どころ。

というか常々疑問に思ってるのだが、分数コードやモーダルインターチェンジを多用した作曲は本来日本的ではないはずなのに、なぜ「ひこうき雲」を聞くと日本らしいしみじみとした情感になってしまうのか不思議でしょうがない。

28位 ORANGERANGE『musiQ』

名盤というのは良くも悪くも時代の空気を含んでいるものであり、この作品も例に漏れない。

90年代の閉塞感とは打って変わって2000年代独特のユルさを内包したミクスチャーバンド オレンジレンジの2作目である。

オレンジレンジの潔さというのは、ロックだろうとテクノだろうと歌謡曲であろうと、そこにビートがあってメロディーがあればしっかり曲になるという斬新なミクスチャーセンスだろう。「ロコローション」のようなノリノリのダンスチューンから「花」のようなバラードまで喜怒哀楽を余すことなくド直球にぶつける姿勢は、軽薄に収まらない大胆さを感じる。

実際、コアなオルタナリスナーでも彼らのファンを公言してる人は何度も見てきた。それもそのはず、音作りがやけにしっかりしているのだ。

『city boy』のようなダフトパンク的なディスコ調の曲もありながら、『full throttle』のようなインディーズ味のある硬派なオルタナの音像のものまで手広く網羅しており、そこら辺のバランスの良さも聞きどころ。

ある意味これがスルッと聞けてしまう時点で、音楽ジャンルの壁すら無くしてしまうJPOPの雑食性を象徴してるとも言える。

1時間越え19曲収録という大ボリュームだが、なにも堅苦しいコンセプトは存在せず、むしろDJ MIXのように目まぐるしく展開が変わる。

そういった気軽さがiPodでシャッフルしていた当時の世代の心をがっちり掴んだのだろう。

27位 スピッツ『フェイクファー』

スピッツを聴くと味わえる「懐かしさ」や「温かさ」はそのままに、同時期のオルタナの鋭い音作りも意識した程よい作品。

「謝々!」のソウルフルなアレンジや英詞の試みも含め、スピッツにとって過渡期ならではの新しいアプローチが詰め込まれている。

また、スピッツ史上最も透明感とリアリティが際立つアルバムで切ない余韻を強く残す作品であり、「運命の人」や「スカーレット」、それから「楓」といった草野マサムネの歌詞の中で指折りの傑作が揃っており、ここら辺からスピッツが神格化され始めた印象も伺える。

アルバムの構成も一貫したストーリーが感じられ、「エトランゼ」の神々しい雰囲気から始まり表題曲「フェイクファー」から零れる諦念で終わりを迎える、恋の一部始終が見れる。

26位 Flipper's Guitar『ヘッド博士の世界塔』

フリッパーがここまで神格化されるようになったのは、「カメラトーク」という全国のギターポップ少年のバイブルとも言うべき名盤を作っておきながら、次作でそれを遥かに凌駕し海外にも胸を張れる作品を作って、そのまま解散してしまったからなのかもしれない。

同時代に起こっていたシューゲイザーやマッドチェスターなどロンドンの退廃的かつ快楽的な空気を早々と吸収し、独自の音楽表現に落とし込んだ彼ら。

リリース当時から「90年代のサージェント・ペパーズ」とも評されるほど、サンプリングを大胆に駆使し、独自のポップ・ワールドを築き上げた。その過程で過去の音楽やアイデアを引用する手法は、著作権がまだグレーゾーンであった時代ならではの遊び心が感じられる。

ポップで色彩豊かなジャケットデザインや、洒落た歌詞から漂う虚無感は多くの解釈を生み出し、作品全体がポストモダンを茶化したようなスタイルでありながら、オタク的な編集感覚と密度の高い完成度を誇っている。ただ、その悪ふざけは今作を持って限界に達し、結局2人は解散しソロへ転向するのだが、それも含めて当時の軽いノリやサブカル的な悪ノリを色濃く反映しているという見方もできる。

ただ、それが悪ノリと扱えないくらいずば抜けたセンスを備えてるのは事実であり、『A long vacation』と並び、洋楽コンプレックスを逆手にとって、むしろ邦楽の誇りを一つ増やした稀有な成功例と呼べる。

25位 BUCK-TICK『狂った太陽』

ニューウェーブに影響された一介のV系バンドが、ジャパニーズゴスロックの帝王へと進化した記念碑。

櫻井敦司の母親の死に対する悲しみや愛情が表れた歌詞と、今井寿による近未来的かつサイバーなオーガニズムのイメージが重なり、何処までもサイバーなビジュアルとおどろおどろしい美しさ、退廃的な雰囲気が全体に漂う。

「スピード」や「JUPITER」「さくら」などのシングル曲に代表される、内面の痛みや情感を曝け出した楽曲は、暗い印象の中に美しいメロディと捻くれたポップ感を兼ね備え、当時の洋楽にも引けを取らない完成度を誇る。

特に今井氏の「ギターテクノ」を取り入れた斬新なサウンドや、ニューウェーブ色の強い「MAD」など、各楽曲がそれぞれ異なる個性を放つ一方で、アルバム全体に統一感があり、聴き飽きることのない。

これ以降のBUCK-TICKのサウンドは音のギミックが極めて豊富になり、濃い闇の世界へと突き進む。ゴスロックではあるものの時にサイケやエレクトロニカとも形容されるその幽玄的な世界観を味わえる。

さらに、櫻井個人が抱えるフツフツと腸で煮えたぎる怒りのようなものがダイレクトに表されるキッカケにもなった一作。

24位 宇多田ヒカル『fantom』

2016年は邦楽にとって、非常に大きな転換点である。Spotifyが日本で上陸し再び世界の音楽と直面する環境に変わりつつある中、米津玄師や星野源といった極めて優秀なシンガーソングライターがAKBなどの商業ポップスを押し退けヒットチャートに君臨。邦ロック界隈ではマンネリ化した4つ打ちロックを消し去るかのようにSuchmosがゲームチェンジャーとして登場する。

これらの現象はただの新陳代謝ではない。

90年代に小林武史や小室哲哉らが編み出したJ-popの方程式そのものが覆され、新たなステージを歩み始めたことを示す。

そしてその印象を強めたのが、宇多田ヒカルの8年ぶりの復活だと考えてる。

かつて邦楽とブラックミュージックの垣根を超えた存在であった彼女の再登場は、当時の音楽業界において特別な意味を持つものであり、アーバン化・ブラックミュージック化が加速し出す日本のポップミュージックの潮流と見事に調和しているともいえよう。

今作は、その立体的で奥深い音像を通して、広い世界と自身の内面とを行き来しながら、宇多田ヒカルが独自の世界観を確立していることを感じさせる。

また、椎名林檎、KOHH、小袋成彬など異彩を放つアーティストが参加し、明確に国内外を意識してるのも読み取れる。

母である藤圭子の死に触れた追悼がテーマなのでの意味も含まれており、全体として飛び跳ねたりする派手さは抑えられ、暗い部屋でじっくりと浸るように聴くのにふさわしい作品で、その繊細で洗練されたシックなサウンドが大人の聴き手にも心に沁みるものとして高く評価されている。

曲の流れも計算されており、特に「道」から「花束を君に」への一連の展開は、最も彼女の作品で内省的で重厚なのではないだろうか。特に母の自死という現実に直面し、「娘」であることを受け入れたという一節は、感情の上澄みだけでなく生々しい喪失感と感謝の2つがしっかり表現されてる。

23位 浜崎あゆみ『Duty』

浜崎あゆみが特異だった点は陰キャ陽キャどちらの心も虜にしてみせたところだ。

クラスの一軍女子は彼女の挑発的なファッションを真似し、オタクな女子は彼女の痛切な歌詞に共感する。

特に作詞の部分に関してはアーティスト顔負けの能力を有しており、「思春期のアイデンティティの喪失と内面の葛藤」をテーマにさせたら負け無しである。

ある意味、女版 尾崎豊と呼べるのかもしれない。

今作はそういう意味で彼女とはどういう存在なのかをベスト盤以上に簡単に理解できる名刺代わりとなるような1枚だ。

何しろ今作は、ミレニアムの開放感と当時の不安定な社会情勢を同時に切りとった、あゆの作品の中で最も暗いアルバムなのだから。

歌詞は無論全て彼女自身の手によるもので、アイドルとは思えないほど、当時の浜崎あゆみが抱えていた心の葛藤や時代へのアンビバレントな想いが異常なまでに滲み出ている。

「vogue」「Far away」「SEASONS」の絶望三部作と呼ばれるシングルを中心に構成され、さらに「Duty」「SCAR」「End of the World」など、さらに孤独と絶望を剥き出しにした楽曲が多数収録されている。

特に、「teddy bear」では彼女の個人的な経験が暗喩的に描かれ、身震いがするような痛々しさだ。

一応、唯一「AUDIENCE」は明るいテンポの楽曲として収録されているが、その明るさがかえって異質で、アルバム全体の陰鬱な雰囲気の中で際立つ。

それに、ジャケットのヒョウ柄コーデと赤リップは、瞬く間に当時の流行に直結しており、彼女のファッションリーダー具合も読み取れる。

また、サウンドアレンジ面で見ても、この作品だけ異常に凝っていて、海外のクラブビートを意識したガラージやラテンビートはどれも質が高い。

業界のトップシーンに君臨しながら、20世紀の最後を絶望で締めくくった『Duty』。その何処までも広がる絶望は、同時期の『Kid A』にも通底している世界観だ。

22位 沢田研二『Royal Straight Flash』

沢田研二の功績は色々な角度から語れるのだが、なんといっても日本でロックンロールを最もお茶の間に広めた人物だということを忘れてはいけない。

今作はベスト盤だからこそ、グループ・サウンズのバンド達が次々と歌謡秩序に飲み込まれる中で、井上堯之バンドと共に格闘し続けたジュリーの歴史を振り返りながら見ることが出来る。

今作の彼をその美貌と艶やかな歌声で歌謡界の頂点に君臨する大スターとみなせるし「危険なふたり」や「憎みきれないろくでなし」でグラムロックやブラス・ロックを斬新に歌いこなすロックンローラーともみなせる。

もっというと楽曲ごとにベストテンの出演映像を見て欲しい。

特にカサブランカダンディを初演奏する時のステージングは、よくこんだけ金をかけられたな!と思えるような豪華すぎる演出だ。

洋楽で例えるならば、デヴィッド・ボウイがただ演奏するのではなく、ジギースターダストツアーのステージングそのままにブラウン管一つの枠に収めるようなものだろう。前代未聞だ。

そしてそれを監修した作詞担当の阿久悠もまた天才である。

彼はかつて、「沢田君に詩を書くときは、ハリウッドのプロデューサーのような気分になった」と語っており、沢田に対して、あえて“情けない男”や“孤独に沈む男”といった一見彼に似つかわしくないテーマを与えたようだ。

端正な顔立ちをした男が負け犬根性でハードボイルドを掲げるその姿は、奇抜に終わることなく、なんとも逆説的な魅力を放ち、聴く者の心に深く残る作品を作り上げていったのだ。

その革新性は後に元祖V系と呼ばれるほど、メディアを使った音楽表現に多大な影響を与えたのだ。実際、男性がカジュアルに化粧をする文化も彼が広めたらしい。

21位 Mr.chirdren『BOLERO』

『BOLERO』は、Mr.Childrenが『深海』を経て、社会の混乱やアイデンティティの探求をダイレクトに表現していく時期に生まれた作品で、まさにバンドの「大人」への転換期を象徴するアルバムだ。

コンセプチュアルな「深海」と異なり過去のヒットシングルが散りばめられているため、音楽的には一貫性を欠くと感じる声もあるが、その「混沌」こそが当時の状況を反映してるともいえる。

もちろんどの楽曲も完成度が高いので、飽きがこないのも関係しているのだが。

この頃の桜井がどれだけやさぐれていたかは、シングルの「Tomorrow never knows」や「ALIVE」で見て取れる。

人間の孤独や不安にまっすぐ向き合ったことで、彼の表現はどんどん刺々しいものになっているのだ。

ただシングル曲は「シーソーゲーム」や「Everybody goes」のようにダイナミックに世の中への不満をぶつける姿も描かれており、その振れ幅が余計生々しい。

同時期のオルタナへの共鳴も増しており、「Brandnew my lover」なんかはトリップポップを咀嚼している。

『Discovery』や『Q』と並んで好みが分かれる作品となっているが、バンドサウンドとしてはこの時期が1番強靭ではなかろうか。

20位Perfume『GAME』

全く新しいアイドルの概念を打ち出し、日本音楽シーンにおけるエレクトロポップのスタンダードを打ち立てた名盤。

プロデューサー中田ヤスタカは、かつてYMOが築いた「未来都市TOKYO」を彷彿とさせる近未来サウンドを鮮烈に蘇らせ、ビートを強調し、オートチューンで加工されたPerfumeのボーカルが絶妙に調和する独自のシンセポップを築き上げた。

2008年という年はEDMがようやくアメリカのヒットチャートに乗り始めた頃であるにも関わらず、既にそれらのエレクトロスタイルを踏襲しているという彼の嗅覚の鋭さに驚かされる。

この新たなエレクトロスタイルは、後に日本のシンセポップシーン全体へと影響を与え、きゃりーぱみゅぱみゅやSEKAI NO OWARIなど、幅広いアーティストたちに受け継がれていきました。

収録曲のバリエーションも豊富で、ヒット曲「ポリリズム」や「チョコレイト・ディスコ」から「Twinkle Snow Powdery Snow」など、この手の電子音楽はワンパターンになりがちだが、どの楽曲も個性的だ。

例えば、「ポリリズム」は豪華な音色が響き渡る中、途中のポリリズムパートが楽曲のアクセントとなり、新鮮な驚きを与える。

さらに「GAME」ではズシリとくる低音が身体を揺さぶる力強いビートを響かせ、「マカロニ」や「Take me Take me」などのバラード調の曲で可愛さを覗かせる。

まさに中田の手腕とPerfumeの可愛らしいパフォーマンスが一体となってJ-popの土俵にクラブサウンドを再び持ち込んだのだ。そしてそういった手法はEDMの爆発的な流行とともに年々J-popの1つのフォーマットとなり、今ではSpotifyがJ-popの一ジャンルとして『Gacha pop』なんて名付けられ方もされてる。

このアルバムのリリースから15年、それは長いのか短いのか…。

19位 SMAP『SMAP 007』

ジャニーズの歴史における特異点がSMAPである。マネージャー飯島の手腕によってアイドル冬の時代にプライドを捨て必死にもがいて、いつしか男性アイドルトップの座に輝いた。

本作はそんな彼らのもがいてる時期にあたる作品であり、ニューヨークで録音されたバックトラックや豪華なミュージシャンの参加で知られる歴史的名盤だ。特に、Bernard PurdieやDennis Chambers、Vinnie Colaiuta、Omar Hakimといった一流ドラマーが参加しており、洋楽だけしか聞かない人にとっても、必聴の作品。ついでに「Alone in the Rain」のマイケル・ブレッカーのサックス・ソロも必聴。

今作が名盤なのは、やはりSMAPの未完成な歌唱や気の抜けた身近さとプロフェッショナルな演奏の対比が生み出す独特の魅力だろう。

もちろんここでSMAPの歌唱を批判するのは野暮である。今でも続くブラックミュージックへの憧憬とコンプレックスをあえて臆さずに伸び伸びと晒けだしている姿が、カジュアルで等身大の若者として映り、庶民の心をくすぐるわけだ。

楽曲の強度も他のアルバムと比べて充実しており「KANSHAして」などのシングル曲の別バージョンから「せつなさが痛い」などのバラードまでもう全てが絶妙だ。

ここまでの豪華なコンセプトを考案したところで、SMAP以外の誰が実現できようか。本作の価値はそれゆえに高いのだ。

18位 山口百恵『伝説から神話へ 日本武道館さよならコンサート・ライブ』

アイドルというのはなんとも儚いものだ。一見垢抜けない未成年がオーディションで選ばれてからというもの、プロの作家陣の力によって「個性」を与えられて爆発的な魅力を放つ。

でもそれも短期的なもので、旬を過ぎれば今までつけられていた大量のプロモーションも徐々に減っていき、俳優かタレントとして落ち着くしかない。

『スター誕生』によって日本にアイドル文化が花開いて以来、そんな消費サイクルに初めて一石を投じたのが山口百恵という存在だった。

「ひと夏の経験」で早熟な少女というイメージを打ち出したかと思えば、「横須賀ストーリー」からは自立した女性像をアピールし、「いい日旅立ち」の頃には既に国民的歌手の風格まで纏っていた。

思えば混沌としたオイルショックや公害問題もありつつ、ゲームや映画など目新しい娯楽も増えていった70年代。不安と希望で揺れ動く混沌としたこの時期に、自分を貫く山口百恵の姿は「菩薩」と評されるほどだった。

そして彼女はとどめを刺すかのように、『結婚による引退』という前代未聞の選択を取る。

ラストコンサートということもあって、代表曲をこれでもかというくらい詰め込んでおり、彼女のキャリアを走馬灯のように振り返る演出となっている。

シングルと比べて聴くと歌唱力の成長が分かる。大規模なオーケストラをバックに余裕げに歌いこなす彼女の姿はまさに圧巻。

ビートルズが傑作『アビーロード』で60年代に対し踏ん切りをつけたように、彼女もまた「幸せになります」と告げマイクを置き去ることで、次の時代へのバトンを渡したのだ。

17位 槇原敬之『cicada』

リリース当時に槇原自身の不祥事が重なった曰く付きのアルバムであり、過去作品と共に市場から回収されてしまい売り上げとしては伸び悩んだものの、後にリスナーから高い評価を受ける一枚として名盤に数えられている作品。

いつものラブソング的世界感はなりを潜め、青年時代の夏の風景を追憶するようなコンセプトになっている。

特に冒頭の「pool」はボサノバ調のリズムに乗せて柔らかなブラジリアンな風を運び、青春の風景を聴き手に抱かせる。「BLIND」や「この傘をたためば」では、切ない恋心や失恋を描きながらも、どこか冷静さを保つ視点が印象的である。アルバム全体としても陰影のある楽曲が並び、かつてのバブル期のヒットメーカーだったとは思えない内省的な作風がみられる。

特に「Hungry Spider」は、彼の楽曲の中でも異常な世界感で、稀代のポップマエストロがキメるとこうなるということを身をもって教えてくれてる。

また、「Star Ferry」の幻想的な旋律や、「Name of Love」の胸を締め付けるような温かみも、彼の楽曲作りの緻密さや情感豊かな表現力を強調しており、ジャケットのデザインも含めて夏の刹那的な美しさを映し出している。アルバムのラストは、蝉の羽音に導かれながら夏の終わりを静かに告げるような構成で、聴く者を現実へと引き戻す儚さが余韻として残る。構成的にはpet soundsにちょっと近いのかもしれない。

16位 米津玄師『LOST CORNER』

米津玄師の最新作。今年発売されたアルバムなので、正直ここまで高順位に据えていいのか非常に迷ったが、少なくとも筆者は現時点での米津の紛れもない最高傑作だと思うし、彼邦楽ひいては日本のポップカルチャー全般へ影響を広げる彼の威光を示した作品だと思う。

ここ10年間の最強のアーティストとして君臨している米津だが、度々槍玉に挙げられるのは「タイアップ」についてだ。

本作もタイアップの割合が高いことに対し「商業的すぎるのでは」との声もあがった。

確かにクライアントのオーダーを受けつける活動は、己のエゴを貫くアーティスト像にはふさわしくないかもしれない。

だが、それは果たして批判になりえるのだろうか?

そもそも別に、タイアップ文化というものは今に始まったものじゃない。アーティストはドラマやcmの主題歌として流れれば宣伝にもなるし、発注元もキャッチーな曲があれば格好がつくのでWinWinというシステムだ。

ミスチルにしろチャゲアスにしろユーミンにしろみんなそんなもんだ。

だが生真面目な彼はそのシステムをさらに進化させた。タイアップ元の作品を深く理解し、その世界観に寄り添った曲作りを徹底しているのだ。そしてそれは、原作なくして、その楽曲は成り立たないレベルに達してる。

そしてその流れは、髭男の「ミックスナッツ」しかりYOASOBIの「アイドル」しかり原作を踏まえた上で名曲を作る形式が生まれたわけだ。

要は米津玄師というのは天才クリエイターでかると同時に生真面目な努力家なのだ。

少なくとも今作では、一つ一つがタイアップ作品として高い完成度を誇りつつ、アルバムとしても飽きずに聴けるよう曲間や流れを意識した工夫も感じられる。

特に「POP SONG」や「さよーならまたいつか!」などを聴けば、音のギミックはどんどん豊富になっていて、Aメロ→Bメロ→サビの繰り返しという安直な構成が際立たないよう、バースごとにアレンジを細かく変えたりなどじっくり手間暇かけた跡が感じられる。そういう点で、もしかしたらサージェントペパーズなどといったベクトルでも語れるかもしれない。

しかも、20曲というボリューミーな量で、すでに発表済みの曲が多いにも関わらず、それぞれの曲が似通うことなく、アルバム全体の一部として機能してるのは、まさに彼の凄技に他ならない。

個人的に『STRAY SHEEP』はそれぞれの楽曲が焼肉定食ばりに強烈な存在感のせいで、中盤辺りで胃もたれしてしまうので苦手だったのだが、

『LOST CORNER』は1つずつの楽曲の強度は控えめなため優れた小品が並ぶコース料理を堪能してる気分だ。

坂東祐大やYaffle、常田大希といった多彩な音楽家たちが共同プロデューサーとして参加してるのも大きく、ボカロ村からはみ出て、海外のビート感覚を吸収したアレンジも増えている。

歌詞の面でも非常にこだわりが感じられ、「毎日」では石川啄木の引用や「死神」はモロ落語の演目にある。こうした日本文化への敬意や深い探求心が随所に表現されており、それらひっくるめて総合的な表現を模索しているのかもしれない。

振り返れば、疎外感をテーマに据えた初期作品『diorama』から、米津は10年以上にわたり自らの感性を外の世界へと向けようと試行錯誤を続けてきた。

そんな他者と向き合うことを諦めなかったそのひたむきな姿勢が、彼の作品に一貫した人間味を与え、今の評価へとつながっているといえよう。

本作は、まさにそうした彼のプロフェッショナルさの集大成であり、オルタナティブな試みを盛り込みつつ、ポップスとしての普遍性も兼ね備えた完成度の高い作品である。

15位 松田聖子『ユートピア』

ニューミュージック系列のミュージシャンと歌謡曲の作曲家たちが互いに手を取り普遍的なポップスを作る上で、80年代アイドル、特に松田聖子は格好の器だっただろう。本作ではその成果が凡百のアーティストも顔負けの域に達する。楽曲の強度からコンセプトまで両者のアイデアを持ち寄り細部まで意匠が施されており、その成果は後のアイドルポップスに多大すぎるマテリアルを残した。

本作はその集大成であり、聖子プロジェクトの偉大さを知る上で必聴のアルバムである。

作詞は当然 松本隆、作曲は杉真理,来生たかお,財津和夫,細野晴臣,松任谷由実,甲斐よしひろ等、編曲は大村雅朗,瀬尾一正,松任谷正隆…と全ての面において80年代最強の布陣であり、これらの面子が一堂に会しただけでも、後のJ-pop創成への大きな布石と言える。

初見で、1曲目の「ピーチシャーベット」のイントロを聴くと、その牧歌的な雰囲気についつい耳が甘ったるくなるが、それは松田聖子しかマッチし得ない楽園の世界に慣れてないだけだ。

シティポップほどオシャレでもないし歌謡曲ほど手垢のついてない、唯一無二のリゾートミュージックといってもいい。

前々作『Pineapple』同様、シングル曲以外でもファンから根強い人気を誇る名曲が多数収録されており、例えば大村雅朗のアレンジが光る「セイシャルの夕陽」、松本隆のパンチラインが炸裂しまくる「赤い靴のバレリーナ」などなど秀逸なものばかり。

そして松田聖子の最大の特徴であるキャンディボイスも本作を以て究極となる。「ハートをRock」や「秘密の花園」の世界観はもはや少女漫画のようであり、逆にそれがキツく聴こえない彼女の表現力の高さが伺える。

欲を言うならば、ここに『Sweet memories』があれば完璧だったてあろう。仮に入ってたならTop5に挙げてもいいくらいだ。

14位 Mr.chirdren『深海』

皆さん、主人公の闇堕ちって激アツ展開ですよね?

それを邦楽のど真ん中でやってしまったのがミスチルさんです。

ポップなメロディで親しみやすさを得意とする彼らだが、本作では一転して重厚かつ内省的なトーンでリスナーを深い闇に引き込む。

「innocent world」のあのピュアでポジティブな雰囲気はどこへやら…と言わんばかりに、冒頭のチェロのインストからラストのタイトル曲「深海」に至るまで、ポップでありながらどこか不機嫌で、緊張感が張り詰めた独特の世界観が広がり、コンセプチュアルな作品となっている。

「深海」と名付けられたこのアルバムは、桜井和寿の切実な歌声と共に「自分が本当に求めているものは何か?」という問いを懸命に探り続ける深い自己探求の物語だ。

シングル曲「名もなき詩」や「花 -Mémento-Mori-」をはじめ、「シーラカンス」「マシンガンをぶっ放せ」などのオルタナ感満載の楽曲群が散りばめられており、特に「シーラカンス」では重厚なドラムと乾いたギターサウンドが印象的で、彼らが今までの音楽性を捨てて新しいものを手に入れたい野望が感じられる。

本作をピンク・フロイドやレディオヘッドを真似ただけというのは簡単だが、J-POPのフォーマットを確立した主人公が、さらにその枠を破ろうとする芸術的な挑戦とも言える。

そしてその動機は、人気絶頂の中で抱えていた大衆への不信感と自身に対する迷いや怒りである。

日本の土地神話と安全神話が崩壊し、教育の方向性が叫ばれる中で、赤裸々に本音を叫ぶ桜井の姿は誰よりもリアルに見えたのではなかろうか。

知らぬ間に築いてた自分らしさの檻の中でもがいてるなら誰だってそう、僕だってそうなんだ

この一節を聴けるだけでも俺は日本に生まれて良かったと心から思えるよ。

13位 椎名林檎『無罪モラトリアム』

椎名林檎がまだ上京してきただけの何者でもない女性で、何者にでもなれた頃のアルバム。

制作前、プロデュースを手掛ける亀田誠治と初めて出会った際、彼女は美空ひばりからマライア・キャリーやビートルズまでジャンル分け隔てなく音楽に興味があると打ち明けている。

まだ作家として青く生意気で無限の可能性があったからこそ、青春もエロスも何もかも一緒くたに出来たのだ。

昭和の歌謡曲を思わせる旋律に対しパンク・ロックが混ざり合う新感覚のサウンド。

そこに自身のセクシャリティやエロティシズム、破滅願望が織り込まれる。

もちろん当の本人は、本当に破滅を望んでる訳でもなかっただろう。歌舞伎町に行ったことも無ければ、丸の内で夜な夜な自分を慰めてる訳でもない。全てが思わせぶりなだけだ。

つまり彼女は、ざっくり言えば究極の雰囲気系であり、堅く言えば、「虚構を経た自己表現」をここまで徹底的に放ったわけだ。

そしてそれが強烈な色気となって当時のJ-pop/オルタナリスナー、ひいては今を生きる若者にまで訴えかけてる。

そのシリアスなギターサウンドも、鋭い巻き舌でヒステリックに歌い上げるヴォーカルも、挑発的なルックスも、どれもアヴァンギャルドでありながら大衆的だ。

もちろんそもそもソングライターとしての才能が迸ってたのもある。

「ここでキスして」や「茜さす 帰路照らされど…」のようにバラードを書かせてもピカイチだ。

奇抜でいて意外と正統派…そりゃ彼女に沼る人が続出するわけだ。そうやってデビュー作なのに、ほんとに色んな界隈の人すら惹き込んでしまったのだ。

そして実は、椎名林檎も「惹き込まれた側」の人間である。

その証拠に、今作の冒頭を飾る曲は、地元を捨てて、それでも上京してきた者の悲哀を歌った「正しい街」だ。

そしてそれに続く「歌舞伎町の女王」「丸の内サディスティック」のようにこのアルバムが描く東京の風景は、地方出身者にとって欲望と混沌が交錯する街として恐ろしく映ってる。

人々の心の奥底に潜む暗部の象徴でもあり、裏で渦巻く暴力性や狂気を彼女はいつからか垣間見てしまったのかもしれない。

そしてそれこそがリアルではなくリアリティとなって作品に宿り、強力な磁場として働いてるのだ。

12位 wowaka『アンハッピーリフレイン』

初音ミクをはじめとするVOCALOIDソフトは、当初、ユーザーたちが「機械に歌わせてみる」ことの面白さを楽しむ新しいツールとして始まった。

開発者たちも、誰でも音楽制作を楽しめる環境を作りたいという「歌唱の民主化」を目指していたはずなのだが、それはやがて「ボカロっぽさ」という謎めきつつも明確な基準が生まれ、その独自性が一つの文化として確立されていった。アマチュアの延長に過ぎなかったボカロP達はいつの間にか、それぞれがブランドと化し、J-popシーンの最前線に立っている。

やはりここまで壮大な文化圏を築いた鍵となるのは「ボカロっぽさ」である。

これは、単に機械が歌っているから斬新、なんていう浅い事を言ってるのではなく、VOCALOIDを通すことで今まで表せなかった感情表現が表せるようになったということだ。

かつてクラフトワークやレディオヘッドといったアーティストが無機質なテクノサウンドに人間的な感情を宿したように、人力で作曲する限り、作り手の感情が宿るものなのだ。

そういう点で、ボカロ文化は、J-popや邦ロックの流れを受け継ぎつつも、その境界を越えた新しい表現が確かに存在してるのだ。

そしてその「ボカロっぽさ」の核心であり、死後も輝き続けるオリジナリティーを放ってるのがwowakaである。

抽象的な歌詞や、「ローリンガール」に聴かれる打ち込み感あふれるピアノリフや、表題曲「アンハッピーリフレイン」のサビの早口歌唱、「裏表ラバーズ」のフックとなるポストパンク由来のギターリフ、さらには「とおせんぼ」の裏打ちのオープンハイハットを強調した4つ打ちビートなど、彼の楽曲に散らばっているアイデアは数々のクリエイターにヒントを与え、現在のボカロのパブリックイメージを築き上げたといっても過言では無い。

同時期の鬼才オリジネーター ハチとは対照的にMV映像を作らずモノクロームの背景画像のみというのもインパクトがある。

ヒトリエのプロジェクトを別物と捉えれば、事実上、今作は最初で最後のwowakaのアルバムなわけだが、既存曲と何個かの新曲を収録し、Disc2では他のボカロPがリミックスしたバージョンが収録されているという、コンピ盤に近い形になってる。

しかしむしろ、今作は彼自身が持てる限りの情熱をぶつけた印象を受ける。

それは思春期の疾走感、世間への諦念、機械の中の少女に代弁してもらうしかない苦悩でもあり、「テノヒラ」のような切実なバラードから「ラインアート」のような衝動的なシューゲイザーまでありとあらゆるパターンで我々に訴えかけてくる。

彼がボカロPとして一世を風靡した年である2010~11年というのは、邦楽チャートが秋元康とジャニーズとLDHに乗っ取られ、行き過ぎた商業性が問題視されていたくらいエンタメが死んでいた時代だ。だがそんな時にこそ、新たな文化の芽というのは蒔かれるのだ。

かつてジャズがオワコンになった時期に、ロックンロールが誕生したように。

閉塞感に包まれた世の中で彼が見た景色とは一体どんなだったのか、このアルバムを聴いて味わおう。

11位 BUMP OF CHICKEN『ユグドラシル』

なんだかんだバンプの最高傑作。

宇宙を支える世界樹「ユグドラシル」の名を冠したアルバムはまさに、一介のロキノンバンドから根を広げて国民的人気バンドに上り詰めてゆく姿と重ねてしまう。

疾走感のあるメロディと鮮やかに重なり合うギターサウンドは、このアルバムの冒頭から壮大な物語を予感させ、各曲の歌詞には失望や孤独といった影の部分が描かれつつも、それらを乗り越えようとする意志や小さな光が、確かな温かみとして刻まれているのだ。

「ギルド」や「ロストマン」といった楽曲は、ただの恋愛や個人的な感情を超え、迷いや喪失感に苦しむ人々の心情を巧みに映し出しつつ、藤原の歌詞が聴く者に強く寄り添い、心の奥底に響く。

うだつの上がらないまま不器用に生きる人々の抱える葛藤を、まるで自身の人生かのように綴り上げてしまう藤原の作詞力は、ミスチル桜井と並んで理想的なJ-popの歌詞だと感じる。

文学青年である彼の研ぎ澄まされた語彙力は「人間賛歌・人生賛歌」といったベタなテーマを主軸に置きながらも、全てのリスナーが心の奥に隠した風景を詩的に描き出してくれる。

その普遍性は、正に国民的バンドになるにふさわしいものだ。

10位 安室奈美恵 『sweet 19 blues』

『expo』でハウスを踏襲し『dance to positive』でR&BやHIPHOPにも足を広げ、今作でついに小室は一世一代の名盤を作り上げた。

全盛期の小室哲哉の化け物ぶりはこの作品に詰まっているといってもいいくらいだ。

まず、全小室作品の中でもずば抜けて音が良い。ドラムの音もベースの音もどれも流麗で心地良く、細部のギミックまで繊細に施されている。またシングル曲もわざわざアルバムの空気に合うようリミックスまでしている。

それだけ安室奈美恵の売り出しに対して熱量があったのだろう。それは単にビジネスという枠ではなく、彼女を通して時代を越えた作品を生み出せるかもというアーティストとしての勘かもしれない。『sweet 19 blues』というタイトルの通り、19歳、つまり少女から大人に変わる最も多感な時期をドキュメンタリーのように忠実に描いてる。それは安易な現実逃避などではなく、不安に屈せず自立して生きる女性像を描いてるわけだ。まさに当時ギャルのカリスマだった安室にピッタリじゃないか。

それに、日本の安全神話が崩壊し援助交際などが社会問題になっていた90年代中盤だからこそ、そのメッセージはより強固なエネルギーになったのだろう。

もちろん、そういった時代性抜きにしても本作のクオリティはとてつもない。「motion」から「Don't wanna cry」までの流れは1つの組曲といっていいくらい完璧で、小室のDJ的なセンスが光っている。

特に「Don't wanna cry」及び「i was a fool」などの楽曲は宇多田以前の90年代和製R&Bの中でも非常に良くできたナンバーではないだろうか。

また、元ネタであろうJanet Jacksonのアルバムを意識してなのか、インタールードがあちらこちらに挟み込まれている。

そして今作のハイライトは「Body Feels Exit(Latin House Mix)」である。シングルの方は3分の小室流ダンスポップなのだが、本作ではまさかの8分越えの内容となっている。しかも前半の4分はサビなど無くラテンビートが延々と流れ続けている大胆すぎる構成なのだが、これがマジでかっこいい。聞いたことない人はぜひこれだけでも聞いて欲しい。

また、ジャケットのモノクロ写真や、夏の多様なイメージが詰まった楽曲群が、アルバム全体の「モノクロの夏」という世界観を象徴していて、アルバムを聴き終えたときには、一つのストーリーが完結したかのような切なさと不思議な感情が残る、重厚でストーリー性の強い名盤だ。

9位 スピッツ『ハチミツ』

1995年に発表されたスピッツの6枚目のアルバム『ハチミツ』は、J-Pop史上屈指の名曲「ロビンソン」を含むものの、この曲が浮くことなくきちんと統一感ある作品として成り立っているのが凄いところ。

それ以外にも「涙がキラリ☆」「愛のことば」「君と暮らせたら」などが持つ一つ一つの楽曲の完成度は、アルバム全体を通してメロディメイカーとしての才能が完全に開花した証拠でもあり、シングルカットされていない曲にも関わらずベスト盤に匹敵するクオリティを感じさせるのだ。

ジャケットも含め全体が温かく包み込むようなこのアルバムは、スピッツが追求してきたアングラ感を残しつつ、メジャーバンドとしての受け入れられる大衆性も抱えてる。スピッツがスピッツたる理由が詰まってる代表作だ。

また、本作の最大の特徴は「ピッカピカ」のサウンドがする所。

ほんとにピッカピカしてるのだ。

そしてその正体はアレンジが8割の明るさと2割の憂いの配合を保ってるからだと考えている。この絶妙な配合が今作をJ-popの数ある作品群の中でも、1段階光り輝くものにしてるのだ。

「アジサイ通り」なんかは明白で、シンセと木琴が鳴る可愛らしい仕掛けがありながら、サビでは憂いあるメロディーがより強調される。童心とノスタルジーが行き来する感覚に陥るのだ。

バンドサウンドという面でも非常に完成されており、草野マサムネの柔らかくも力強いボーカルを主役に据えながらも、ギターの軽やかな音色や、リズム隊の安定したグルーヴも大切にしている。

歌詞の面でも「歩き出すことができない自分」といった内省的なテーマや、日常の一瞬を切り取る詩的な表現は、今までよりも多用されており、

恋愛や友情、人生の儚さなど、普遍的なテーマを扱いながらも、決して押しつけがましくない自然なスタイルを貫いてる。

8位 YMO『solid state Survivor』

テクノ・ポップの最高峰にして、80年代のサブカルの総本山であり、音楽的にも文化的にも最大規模の影響力を誇るアルバム。

構成力も間違いなしで、特に前半の4曲のコントラストは圧巻だ。

シンセサイザーとコンピューターを使った最先端の音楽が強調されがちだが、実際には大半は人間の演奏によるものであり、このトリオの実力が光る。3人のしっかりした演奏能力を背景に、音をとことん突き詰めて楽しむ姿勢は、特に坂本龍一のアカデミックな編曲能力にて存分に発揮されており、楽器を分離してメロディを追う楽しさが生まれている。

アナログにもかかわらず、結果的にここまでハイテックなサウンドを生み出せたということはいかに彼らが知恵と技術を振り絞ったかが表れているのだ。

一見無機質さを感じさせるテクノサウンドこそ、実は暖かみとヒューマニズムが漂っているというコペルニクス的転回をしたのがクラフトワークであるが、対してYMOはテクノサウンドを自国の文化の歴史と接続し、海外に向けて表現するための手段として用いることとなる。

戦後、文化的な断絶を抱えながら経済的発展の中で東洋にも西洋にもなりきれない日本人のコンプレックスを逆手にとったのだ。

「西洋から見た日本」という視点を演じることで自他もろとも嘲笑うシニカルな彼ら。

未来都市としての東京のイメージを赤い人民服を着たメンバーとマネキンのジャケットで象徴的に表現してるのはその好例だ。

そこには繁栄してるにも関わらず自我が定まらない、道化の悲哀が垣間見える。

これこそが80年代サブカルチャーの大筋のテーマであり、『AKIRA』などの和製サイバーパンクに通底している世界観だ。もちろんそれは今の目で振り返ったこじつけに過ぎないかもしれないが、それを80年代が始まる前に無意識にやってしまった細野晴臣の先見性の凄まじさたるや。

7位 The blue hearts『The blue hearts』

「本物」ってなんだろう?「ロックンロール」ってなんだろう?

そりゃ、多くの答えがあるのだろうが、ブルーハーツが最適解を出してしまったのかもしれない。

言葉も、歌唱も、アンサンブルも、サウンドも全てが真っ直ぐで魂に響いてくる。

シンプルイズベストとは正にこの事で、こんな完成された作品を前にしては、時代が~とか影響が~とか、いちいち評論するのも野暮になってしまう。実際、色んな解説サイトを見ても、自分がブルーハーツにどれだけ救われたかというのを語ってるものばかりだ。

僕等は泣くために 生まれたわけじゃないよ

戦闘機が買えるぐらいの

はした金ならいらない

僕 パンク・ロックが好きだ

中途ハンパな気持ちじゃなくて

ああ やさしいから好きなんだ

どうにもならない事なんて どうにでもなっていい事

ドブネズミみたいに美しくなりたい

写真には写らない美しさがあるから

ヒロトとマーシーが紡ぎ出したメッセージは、どこにでもいるような「落ちこぼれ」に寄り添い、勇気を与えるものだ。

ピストルズが「No future for you」といってこの世の全てを否定したのに対し、彼らはその反骨精神を自分たちなりに受け取り、日本語の優しさで包み込むかのように肯定へと変えたのだ。

そして、その衝動は、後にハイスタやサンボマスターへと受け継がれ、今もなお、日本の音楽シーンで息づいている。

6位 山下達郎『for you』

もう今更語ることの無い傑作なので、とりあえず今思ったことを吐き出す。

山下達郎というミュージシャンは極めて理知的に音を組み立てる人である。緻密に計算されたアレンジメントによってブラックミュージックやAORの持つ旨み成分を最大限に引き出していく。SUGER BABE時代からそのセオリーは変わらず、彼なりのPDCAサイクルを回し続けてきた訳だが、そんな中でとうとう1つの虚構を作り上げてしまったのがこの作品なわけである。正確なリズム隊と共に奏でられる音のシャワーはまるでディズニーランドのように完成された世界観が構築されている。恐らくこのアルバムにピッタリ似合うような場所は地球上に存在しないだろうし、だからこそ価値があるわけなのだ。

まあ散々語り尽くされてきた作品なので、あまり語りたいところは無いのだが、やはり1曲目の「sparkle」の鮮烈なギターカッティングから10曲目の「your eyes」の蒸れ蒸れなバラードまで完璧といっていい構成であり、「hey reporter!」のような遊び心溢れるナンバーまで彼の計算の内に見える。

5位 CHAGE&ASKA 『PRIDE』

確かに音像の完成度で言えば『GUYS』や『Tree』に軍配が上がるが、それでもこのアルバム『PRIDE』こそがチャゲアスの最高傑作だと信じてる。

なぜなら、80年代の歌謡から90年代J-popへの進化する瞬間を如実に切り取っているからだ。

従来の歌謡曲とは異なり、サウンドプロダクションが立体的で海外的な印象を備えており、当時基準で見ると、彼らが洗練の極致にあったことが頷ける。

歌詞も単なる男女の恋愛にとどまらず、J-popならではの生き様や哲学へと発展していく構成になってるため、日本のポップスに新たな可能性を見出した転換点として聴ける。

そしてその資格は光GENJIによって歌謡曲の頂点を獲った彼らにしかふさわしくない。

思えば、CHAGE&ASKAの歴史は紆余曲折の旅である。

フォークからシティポップまで様々な音楽ジャンルを高いレベルで表現できるのだが、なかなか正当な評価を得られない歳月が続く。

そして迎えた結成10周年に発売された2枚組の本作でやっと9年振りにオリコンチャート1位に返り咲き、ここから90年代のチャゲアスの快進撃が始まるのだ。

何といっても今作の目玉はASKAの覚醒にある。光GENJIへの楽曲提供など様々な経験を積んで歌謡界の作曲家としてようやく頂点に君臨した直後の彼のソングライティングは、成熟しきって、もう当時の限界を超えていたように思える。

予測不能なコード進行やあまりに壮大なテーマを扱い、従来のポップスに比べて高次的で普遍的な楽曲に仕上がっている。「LOVE SONG」「PRIDE」「砂時計のくびれた場所」「天気予報の恋人」「WALK」……全打席ホームランと言っても過言ではないくらいどれもが神がかっている。

その背景には、世間から認められない葛藤や苦悩、しかしそれでも尊厳を貫きたいという覚悟が垣間見え、それらがASKAの能力を一段高い境地へと押し上げたのだろう。

間に挟まれるCHAGEの楽曲はASKAに比べれば俗っぽいが、アルバムのトータルバランスを考えればこれまた絶妙に聴こえる。

そして1枚目の最後にある屈指の名曲「WALK」にてハイライトを迎え2枚目に続く。ここからの5曲は過去作のリアレンジバージョンなのだが、どれも旧バージョンとは異なる流麗なオーケストレーションが広がり、後の『GUYS』にも繋がるプログレッシブで美しいサウンドが聴ける。最初から最後まで中々出せない強靭な輝きを放ってる名盤だ。

4位 荒井由実『misslim』

「はっぴいえんど史観」?

俺から言わせりゃ「misslim史観」である。

前作に続き細野晴臣、鈴木茂、林立夫、松任谷正隆というキャラメル・ママの面々に加えて、シュガー・ベイブ(山下達郎、大貫妙子)や吉田美奈子、矢野顕子まで参加してる。まさに後に日本の音楽シーンを支えるメンツが集まって、普遍的なポップスを作ってる。

もちろん『SONGS』や『風街ろまん』も今となっては非常に影響力の強いアルバムだが、それら2つは当時のセールスとしては失敗に終わっており、そういう面で『ひこうき雲』~『14番目の月』の1連の作品群は、歌謡曲とフォークで手一杯の業界に対して非常にインパクトのある存在感を与えたはずだ。

そしてその4作の中でも『Misslim』の完成度は1段抜けており、デビュー作『ひこうき雲』と地続きの世界観を持ちながらも、彼女の詩性はさらに研ぎ澄まされ、松任谷正隆と共に普遍的なポップスを形にしていくその手腕は圧巻。特に「海を見ていた午後」の詩の無駄のなさや情景描写は、まるで俳句のように印象的だ。

フュージョンを経由したスタジオミュージシャンの演奏も非常に世界観の形成を担っていて、その時代の日本に「新しい音」が生まれる過程で、このアルバムほど美しいマイルストーンは存在しないといっても過言ではない。

後の荒井由実が手掛ける壮大なステージ演出とは異なる、シンガー・ソングライター然とした佇まいのアーティスト像ながら「ニューミュージックの女王」として駆け上がってくる彼女を示している。

3位 中島みゆき『east asia』

「失恋の女王」として女性SSWのトップに君臨し、「ご乱心期」にて未知なるサウンドプロダクションへの挑戦をした みゆき。

新たな表現方法を模索できたはいいものの、ただライバルのユーミンとセールス面では大きく突き放されていた。

しかし90年代の復活作というべき今作で彼女はとうとう「女神の視点」を手に入れる。

つまり人生や世界、そして生そのものをテーマにした歌を歌うことで、従来の歌謡曲・フォーク的世界観を超えて、無条件に心を揺さぶる音楽へと昇華させたのだ。

それはあらゆる人が共感できる「生」という普遍的なテーマに到達し、聞き手に深い感動を届けてる。

まず注目したいのは、収録された9曲全てが極めて高い完成度を誇り、「浅い眠り」「誕生」「二隻の舟」「糸」といった今や彼女の代名詞ともいえる楽曲が揃っている所だ。

まじで、「thriller」かなんかですか?

歌唱力もさらに充実し、より力強く包み込むような「父性的」な存在へと変貌を遂げていることで、これらの楽曲が胡散臭く聞こえず説得力のあるものとして機能しているのだ。

タイトル曲「EAST ASIA」は、国境を超えて人間の根源や世界平和を訴えるメッセージを含み、圧倒的なスケールを提示してる。

今までの私小説のように綴る恋愛の悲哀から離れ、世界や人類全体を見渡すような視座に移行しており、聞き手はまるで“女神”としての彼女が天上から私たちを見守っているかのような感覚に浸ることができる。加えて、5分を超える音の層が重なっていくウォールオブサウンドは圧巻で、ここらへんは瀬尾一三お見事といった具合。

もうエンディングのような雰囲気が流れるのだが、ここからが始まりだ。

珍しくカジュアルな言葉を使う「やばい恋」を挟んで「浅い眠り」へと向かう。

この曲の主人公は、睡眠に支障が出るほど、他者との繋がりに飢えてる。それを周りの人に求めようとしたところで、無関心にいなされることにも嘆いてる。

そして病んでいるのは自分だけでなく、街全体も当てはまる。まさに、現代の病理をくっきり鮮やかに描き出してるではないか。

そして主人公がやっと眠りについたところで、続く「萩野原」にて、かつての思い出を夢で見ることになる。

そして目を覚まして、暗い現実に戻される。

知らぬ人の腕の中にいなければならないほど孤独感だけが浮き彫りになっているのだ。

もう現実にも過去にも頼れなくなった状態で「誕生」へと続く。

楽しかった過去を羨み美化する歌詞はよくあるが、この曲のように、「この世に生まれた時」自体を振り返り肯定するのは、未だかつて見た事ない。

そして、現代社会に嫌気が指し孤独感に涙したものに、彼女はそっと理由付けしてくれるのだ。

泣きながら生まれる子供のように、もう一度生きるため泣いてきたのね

天才的な発想力だ。

そして2番の歌詞で、また凄いパンチラインが出てくる。

縋りたい誰かを失う度に誰かを守りたい私になるの

弱者だからこそ人との繋がりと大切さを実感できるという、慈愛と救済に溢れたメッセージだ。あれだけ失恋による恨み辛みを歌にしてきたみゆきにしか言い張れないセリフだ。

さらに「帰りたい場所」すら用意されず「Welcome」とも言われてない人達に向けても慈愛を向ける。

けれどもしも 思い出せないなら 私いつでもあなたに言う 生まれてくれてWelcome

全ての悩みを愛で包んだ後、スリリングな青春ロックナンバー「此処じゃない何処かへ」、伝統的なフォークに忠実ながらレズのような関係を描く「妹じゃあるまいし」が挟まれ、壮大なキラーチューンが並びながらも、その間に配置された小品がアルバム全体に絶妙なバランスをもたらし、通しで聴ける構成になっているのだ。

その後は、夜会で培った舞台的表現の集大成とよべる「二雙の舟」が待ち受ける。

世の不条理さや残酷さに嘆きつつ、「おまえ」といれば自分達は乗り越えていけるという8分超の大曲だ。

一歩間違えたら露骨な感動ポルノに陥ってしまうが、そこを中島みゆきの圧倒的な「個」の力を持ってして打開してるのだから、もう恐れ入ってしまう。

そして、これら全て引っ括めた上で、あの平成最強のスタンダード・ナンバー「糸」で締めるのだから、もう名盤という評価以外に何があるのでしょうか。

織り成す布はいつか誰かを暖めうるかもしれない

というささやかな希望が巨大なモノとなって、ずっしり響いてくるのです!

人との繋がりは「自分」を生かし、いつの日か「他人」を救うということをたった53分間で聴き手に確信させてしまう。

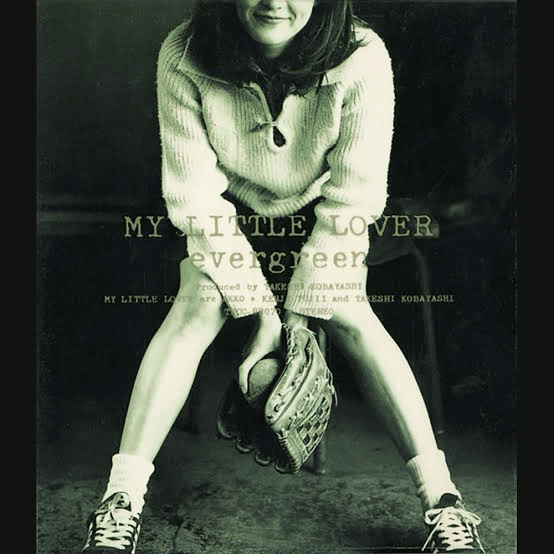

2位 My little lover 『evergreen』

J-popというのは、基本「日本で売れた音楽」を指す。そこにはロックであれR&Bであれ、日本で売れれば何でもJ-popになりうる。そんな雑食性を持つ。

だが、そのサウンドプロダクションにハッキリとした基準があると仮定し、あえてそこに座標軸を定めるとするなら、今作は原点ど真ん中を突いた作品と呼べるかもしれない。

小林武史のプロデュースで誕生したユニット My little loverの1stアルバムにして90年代J-popの金字塔、『evergreen』。

小林武史のアレンジャーとしての才能というのは世界全体で見ても極めて稀有なタイプにある。くぐもったミックス、派手さのないバンドサウンドに、軽やかなストリングス、そしてちょっと安っぽいエレピやシンセの音…文面だけで見れば二流のアレンジャーと受け止められても仕方がない音作りなのだが、なぜかこれらが合わさることでどんな海外の最先端のビートより生き生きとした感触を聴き手に抱かせるのだ。そしてその手法は今のJ-POPに脈々と受け継がれていくほど普遍性を持っている。

そんな彼が最も勢いあった時期に、この作品は作られた。ヴォーカルのAKKOの歌唱はお世辞にも上手いとは言えない。だが精一杯声を張る少年のような健気さは、大人になるにつれて失ってしまった純粋さや果てしない希望を呼び覚ますかのようで、そのノスタルジックさに胸が締め付けられる。彼女のような存在に目をつけた当時の小林の彗眼にも驚くばかりだ。

そしてそれと呼応するかのように歌詞も素敵だ。

「自分の限界を知るために僕は生きてる訳じゃない」「永遠の緑は心に広がっている そう信じていたい」

ありのままに生きることをひたすら体現しているからこそ、いつも心を動かされるのだ。

曲単体での完成度も素晴らしく、「巡り会う世界」や「暮れゆく町で」など恐らく渋谷系の音楽性をさらに発展させたであろう小洒落たコード進行が味わえる。「Free」なんか最初は完全に「i want you back」なのにいつの間にか小林武史ワールドになってしまっているのだ。ほんとに不思議だ。このようにどの角度から見ても聴きどころがある、お守りのように大切にしたいアルバムである。

1位 大滝詠一『A LONG VACATION』

『evergreen』よりエヴァーグリーンなアルバムがあるとしたら、もうこれしかない。

大瀧詠一の狂気じみた探究心と松本隆の日本人的な詩性が化学反応を起こした大傑作。

注意したいのが、今作をシティ・ポップの名盤とくくるにはやや表面的であり、今作の深い音楽的価値を見落としてしまう危険がある点だ。なぜなら彼の最大の参照元は当時流行りのフュージョンやAORではなく、当時でもロストテクノロジーとされていたフィル・スペクターの「ウォール・オブ・サウンド」の壮麗さをモダンに昇華させたリゾートポップだからだ。つまり山下達郎とは別のアプローチで後のJ-popで多用される足し算的アプローチを完成させた。

さらに大滝流リズムの研究も、今作にて結実しており、シャッフルビートや三連符を混ぜ込んで、旧来のコテコテ歌謡とは異なる新鮮なビートに仕上げたのだ。

またメロディセンスも非常に巧みで、仮にナイアガラサウンドがなくとも、CMソングとして使われてもいいようなキャッチーさを軸に据えてることが分かる。そしてその読みは的中しており、今でも「君は天然色」や「恋するカレン」はCMソングとして愛され、多くのミュージシャンがカヴァーしてるナンバーだ。

松本隆の詩だって作品の不可欠な要素だ。

「風街ろまん」から10年経ち、当時最も脂のってた作詞家であった彼は、ここでも日本的な詩情と洋楽のメソッドが見事に交差させている。

やはりその魅力は、絵画的な情景描写。

印象派のように、風景だけ伝えながら、なおかつ聴き手の想像を掻き立てる余地を残す叙情性はもう美しさの極みである。

「君は天然色」はもちろん「カナリア諸島にて」や「雨のウェンズデイ」など松本本人のキャリアでも指折りの傑作を連発している。

レコード会社移籍目初の作品ということもあり、彼の音楽知識と情熱が全開となった本作は、英米の音楽を基礎にしながらも、完全に日本的な感性へと再構築し普遍的なポップスを生み出すという日本人アーティストとして最大の成果を成し遂げたのだ。

同時期のYMOの活動と重なり合うように、我が国のポップスが欧米の猿真似を超えて、日本人だからこそ作れる作品を生み出せたのは非常に記念すべきことであり、この2組のアーティストがメジャーシーンを席巻したことで、今の「はっぴいえんど史観」は確立してるともいえる。

とにかくメロディー、詩、アレンジのどの面から見ても申し分が無く、おまけにジャケットもセールスも完璧といっていいだろう。未来の邦楽は果たしてこれを超える名作を生み出せるのだろうか、とても楽しみである。

【あとがき】

いやまあ、ツッコミどころは色々でるかもしれないが、個人としては非常に満足いく仕上がりになったと思います。正直、ランキングの順位どうこうより、わざわざオルタナティブなアーティストを紹介せずとも、100枚選べるんだよってことを表したかったんです!

マジで力作なんで、少しでもこの記事良いなと思ったらハートマークください🙏