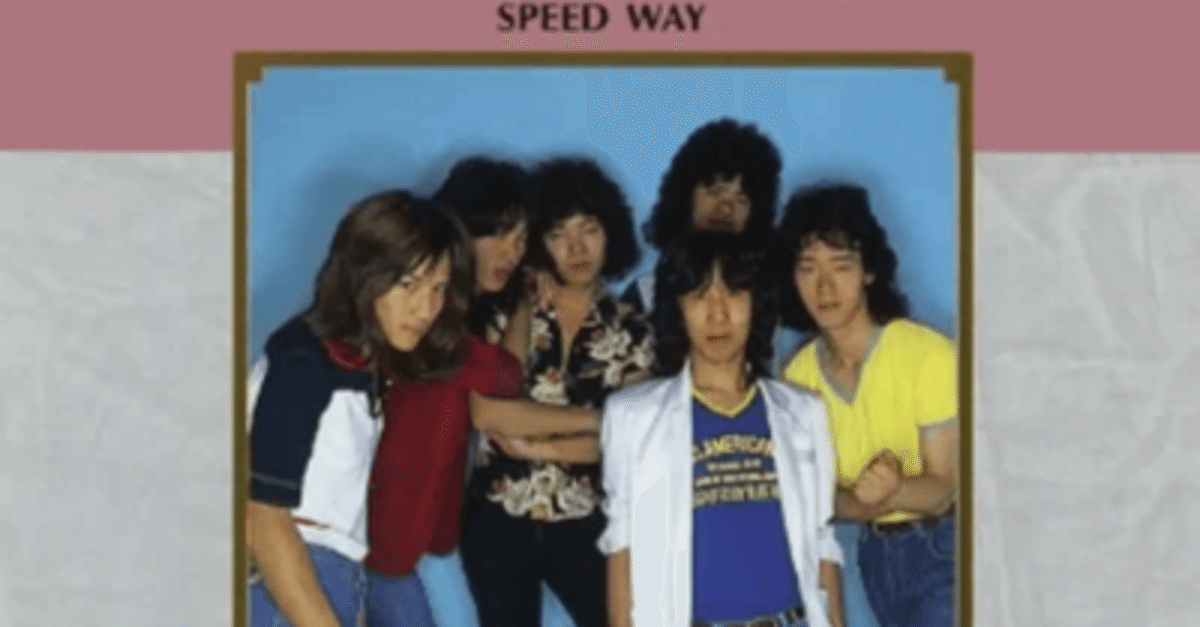

生ライブ初体験はTMネットワークの前身バンド、スピードウェイというお話。HOKURIKU TEENAGE BLUE 1980 Vol.29 スピードウェイ『キャプテン·アメリカ』

スピードウェイ『キャプテン·アメリカ』 作詞:西条俊 作曲:木根尚登 発売:1980年9月5日

初めて聴いたロック·バンドの生演奏は…。

今回は僕が初めてロック·バンドの生演奏というものに触れた時のことについて。

初めてチケットを買って行ったロック·コンサートは1984年6月に観たRCサクセションだった(その顛末はVol.12で書いているので、よろしければそちらもお読みくださいませ)。

でも、初めてロックバンドの生演奏を聴いたのは、その数年前。ただし今から40年以上も前のことなので、記憶はあやふやだ。1980年もしくは81年のどちらかなのだが、たぶん80年の晩秋のころだったはずだ。

地元、石川県のNHK局がFMラジオ番組の公開イベントを開催したのだが、会場がなぜか金沢ではなく超地元の松任市文化会館(当時)だというので観にいったのだ。たしか土曜の午後に放送していた番組の感謝イベントのようなものだったと思う。

最後の抽選コーナーで南こうせつのサインがあたったのを覚えているw。

80年という前提で話を進めるなら、当時の僕は中学2年。そろそろ洋楽を聴き始めたかどうかという時期だった。

そのイベントに特別ゲストとして、1組のロック·バンドが招かれていた。バンド名は「スピードウェイ」。

初めて聞く名前だった。

会場には中学の同級生も何人かいた。「スピードウェイって知っとるけ?」と尋ねたが、誰も知らなかった。今ならさっと検索して楽曲だってすぐに聴けただろうが、当時はそうもいかない。

スピードウェイなるバンドはイベントの中盤に登場した記憶があるが、さだかではない。何曲演奏したかも覚えていない。たぶん3,4曲?多くても5曲程度だったのではないだろうか。

彼らの演奏についての記憶もほぼない。初めて体験するロックバンドの生ライブである。きっと何事かを感じたはずだが、、、、印象は正直薄い。かろうじて印象にあるのは「キャプテン·アメリカ」という曲が演奏されたことだ。アップテンポのいわゆるアメリカン·ロック調のキャッチ―な楽曲で、「キャプテン·アメリカ 道はひとつさ~」という冒頭の部分は一度聴いただけで覚えてしまった。

イベントからしばらく後、お昼の校内放送番組で放送委員の誰かが「キャプテン·アメリカ」を流していたのも覚えている。その時も「なかなかいい曲やな~」と思ったが、それが僕がスピードウェイを聴いた最後になった。

80年当時はまだレンタルレコード店さえない時代(地元に登場するのは約1年後)。「キャプテン·アメリカ」がラジオやテレビから流れてくることもなかったし、少ない小遣いから彼らのレコードを買おうと思うほどの情熱もまたなかった。

1980年の秋が過ぎ、冬の訪れとともに大事件が起こる。ジョン·レノン射殺事件である。当時、ビートルズを少しずつ聴きはじめたばかりの僕にとっても大事件だった。ラジオはのきなみジョンやビートルズの曲であふれ、僕はそれらのエア·チェックで大忙しとなり、速やかにビートルズと60年代音楽の虜となっていった。

スピードウェイと『キャプテン・アメリカ』はそれにともないあえなく記憶の片隅へと追いやられてしまった。

実は消えていなかったスピードウェイ。

ふたたびスピードウェイの名前を耳にしたのはたぶんそれから10年以上後、90年代に入ってからだったと思う。

TMネットワーク、当時はすでにTMNとなっていたかもしれないが、とにかく彼らの前身バンドというか、母体となったのがあのスピードウエイだということを何かのきっかけで(たぶん音楽雑誌で読んだのだろう)知ったのだ。

素直に驚いた。

スピードウェイなるバンドもメンバーたちも、とっくの昔に音楽界から消え去っているのだろうと思っていたのがさにあらず。というか、僕がまったく気づかなかっただけで、80年代半ばにはシンセポップのバンドとしてシーンに再登場し、そのキーボーディスト、小室哲哉氏にいたっては今や(90年代当時)超売れっ子の作曲家、プロデューサーとして音楽界に帝王のごとく君臨しているのだ。

あの簡素な地方の会館のステージで、僕のおぼろな記憶のなかで歌っているボーカリストは、実は宇都宮隆であり、バンド・リーダー、木根尚登もそこにいたのだろう。小室哲哉は80年に加入するが翌年には脱退している。80年秋の地方公演に彼が参加していたのかどうか、それはわからない。僕の記憶にもキーボーディストがステージにいたかまではまったく残っていない。

素直に驚くとともに、素直に感動もした。

正直に言って、スピードウェイのステージは当時の北陸在住の一中学生の目から見ても、失礼ながら「これは売れないだろうな~」と思うようなものだった。

『キャプテン・アメリカ』を「なかなかいい曲」と思ったのは事実だが、80年当時ヒットしていた同じアメリカン・ロック系の曲、例えば浜田省吾の『風を感じて』や伊丹哲也の『街が泣いてた』などと比べるとどこか物足りなさを感じたのもまた事実だった。

「キャプテン・アメリカ 道はひとつさ~」より「自由に生きてく方法なんて 100通りだってあるさ~」(『風を感じて』)と歌われる方が、やはりずっとワクワクさせられた。

これがヒットする曲とそうでない曲の差なのか。そう当時の僕は思っていたものだった。

どうにも埋めることのできない差、壁。才能とはなんて不公平で無慈悲なものなのか。思春期前期の僕は、何の取り柄もない自分を思うに付け、暗い気持ちでそんなことを考えたりもしていた。

しかし、実際の彼らは違ったのだ。

つい最近、あるテレビ番組に出演していた彼らが当時を振り返り、木根氏が「彼(小室哲哉)が持っていた新鮮なアイデアに賭けてみようと思ったんだよね」と、新バンドを結成するに至る経緯を語るのを聞いた。彼らは苦境にあってもけして諦めることなく、虎視眈々と「次」を狙い続けていたのだ。

ニューロマンティックが止まらない!

それにしても、スピードウェイとTM Networkを聴き比べれば、同一メンバーによるバンドとは、気づかないのもまあ当たり前だと思う。

TMのデビューは84年だが、僕が最初に聴いたのは多くの人と同じく、87年2月リリースのヒット曲『Self Control(方舟に曳かれて)』だ。シンセのリフが全編にわたり楽曲を引っ張っていくその疾走感が爽快かつ新鮮だった。

彼らの代表曲というと次のシングル曲『Get Wild』が上げられることが多いが、僕自身は『Get~』を聴いた時「音自体はカッコいいんだけど…。なんか歌謡曲っぽくなっちゃったな~」と感じたクチで、それ以降の楽曲はほぼ聴いていない。

それは置いておいて話を戻すと、ストレートなアメリカン・ロックを鳴らしていたバンドが、いきなりシンセ・ポップに転ずるとは。ものすごい方向転換ではないか。

…と思っていたのだけれど、80年代前半から中盤の音楽の流れを思い返せば、そこまで唐突な変化でもなかったのかも…、と最近は思ったりもする。

80年代前半のロック界を席巻した大きなムーブメントのひとつが、「ニューロマンティック」通称「ニューロマ」だ。デュラン・デュラン、カルチャー・クラブあたりが中核となり、アメリカでも大ブレイク。その巨大な成功は「第二次ブリティッシュ・インベージョン」とも称された。

彼らが鳴らしていたカラフルかつダンサブルな楽曲を特徴付けていたのは、言うまでもなくシンセサイザーの響き。日本でもそんな流れを受けて、シンセサイザーを前面に出したサウンドが人気を集めるようになる。その端緒にして決定版といえる楽曲が、82年7月リリース、一風堂『すみれSeptember Love』ではなかろうか。

また、TMがデビューする84年、85年頃のバンド系のヒット曲を眺めてみても、例えば、シンセのリフが印象的な楽曲としてすぐに思い浮かぶのは、84年11月リリースのTOMCAT『ふられ気分でRock’n Roll』。

そして、筒美京平&松本隆が、ずばり「デュラン・デュランみたいな曲を日本の歌謡界で」というテーマで送り出し大ヒットした、85年1月リリース、C-C-B『ロマンティックが止まらない』。※そう考えるとなぜ「ロマンティック」という言葉を持ってきたのかも明確になりますね。あらためて松本隆は凄いなあ。

浜田省吾に代表されるようなストレートなアメリカン・ロックの世界が一方にありつつも、そこにある意味見切りを付けて新しく向かう場所としては、ニューロマの流れを汲むシンセ・ポップの世界は最適解のひとつだったのかもしれない。

宇都宮隆のボーカルにしても、スピードウェイ時代の楽曲を聴くと、泥臭いアメリカン・ロックを歌うにはあまりにも声の響きがポップかつ甘さが勝ちするぎているように感じられた。

そんな様々な要素と小室哲哉が持っていたという「新鮮なアイデア」が絡み合い、彼らは大きく飛翔した。「賭け」に見事に勝利したのだ。

追憶のなかを伸びていくスピードウェイ

80年の秋の一日を、いまでも僕は時々センチメンタルな気分で思い出すことがある。

それはもう薄ぼんやりとした輪郭もあやふやな映像にすぎないけれど。

そこでは20代前半だった彼らが演奏している。多くの人に届くことがなかった歌を、それでも懸命に。未来に開けている大いなる可能性などまだ知る由もなく。

そして、その客席には13歳の僕がいる。その後に巻き起こるあれやこれはとはまったくまだ無関係な僕が、初めてのロック·バンドの生演奏に見入っている。