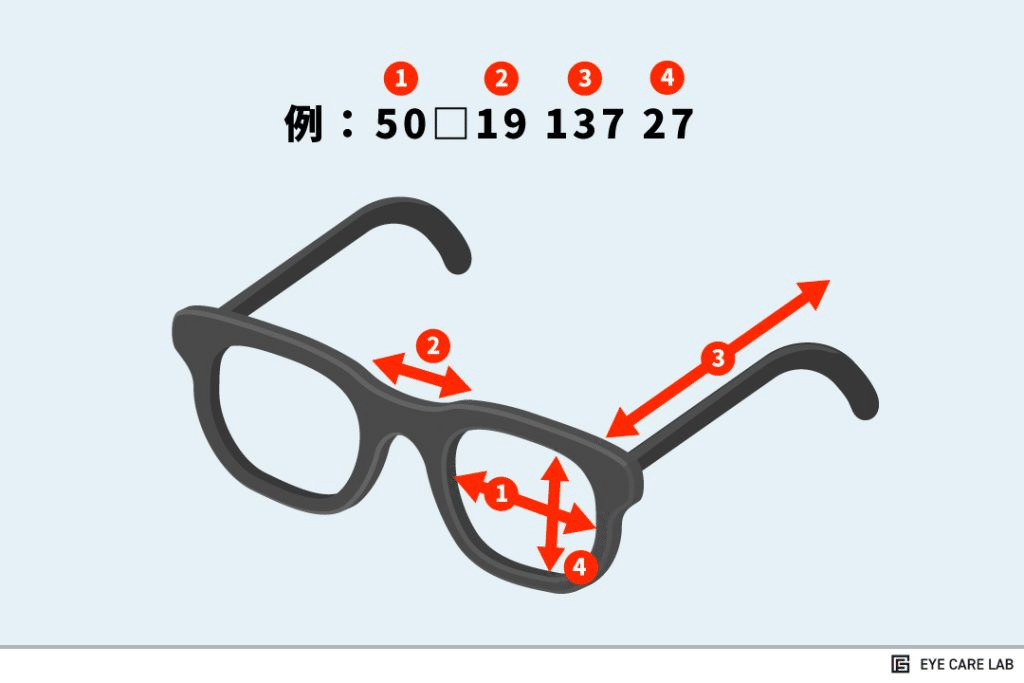

54🔲17-140-27

メガネをお持ちの方、

フレームをよく見てください

フレームの裏側に

上記のような数字が

書かれていませんか?

さて、この数字、

いったい何を

表しているのでしょうか?

では、正解発表です。

最初の数字は、

「レンズ一枚の横幅」、

54ミリとなります。

2番目は左右のフレームの間を

繋いでいる鼻の上に

掛かっている部分「ブリッジ幅」、

3つ目の数字は、

「フレームの長さ」を示しています。

4つ目の数字は、

あまり記されていませんが

レンズの縦幅とんります。

ところで眼鏡が日本に伝来したのは、

いつだったのでしようか?

諸説ありますが、そのひとつが

戦国時代の1551年(天文20年)、

イエズス会の

宣教師フランシスコ・ザビエルが

来日し周防(現在の山口県)の

国主・大内義隆に献上したものが、

その最初とされています。

ザビエルと眼鏡にまつわる

エピソードには、後日談があって、

数年後、別の宣教師が

織田信長と対面することに

なったのですが、

その宣教師が近視用の眼鏡を

かけていたため、

織田信長と家臣たちは

『それは何だ?』と

至極、驚いたそうです。

もっとも古い眼鏡と言われるものはもうひとつあって

それは室町幕府12代

将軍・足利義晴が

所持していたという

折り畳み式の眼鏡です。

一説には、これが現存する

日本最古の眼鏡ではないかと言われています。

眼鏡があるのは、

京都の大徳寺大仙院で、

象牙から削り出された鼻眼鏡。

これは15世紀のはじめに

シルクロードを経て、

8代将軍・義政に

贈られたもので、

その後、100年近くを経て、

12代将軍義晴が使っていた眼鏡です。