Fender LEAD2のBroadcaster化(コスプレ、ThroBak Broadcaster - A5 Custom MXV Pickups搭載)

今回のモチーフは、Fender社が1950年に販売を開始したBroadcasterです。ベースとなるLEADシェイプのボディーとピックガードは2005年頃特注で製作してもらったものです。今回は搭載するパーツ等を見直すことで、モチーフへのさらなる外見的接近を図りたいと思います!

※参考資料1

FENDER The Golden Age 1946-1970, Martin Kerry・Terry Foster・Paul Kerry

※参考資料2

The Blackguard : A Detailed History of the Early Fender Telecaster Years 1950-1954, Nacho Baños

Blackguard Era

Fender社がソリッドボディーのエレクトリックギターを試作品として完成させたのは1949年です。上の画像向かって左が1st typeで、中央及び右が2nd typeとなります。2nd typeはボディーの塗装が剥がされ、ネックも換装されているようです(後述)。

1st typeのネックは太く、ネック材のハードロックメイプルは十分な強度を持つという認識に基づき、トラスロッドは入っていません。ヘッドは通称snake headと呼ばれるペグ配置が3対3のものです。ネックジョイントプレートは上の画像の通り、現在のタイプよりやや長辺が長めの長方形となります。またネジ類には他も含め全てslot head(ネジ頭がマイナス➖)のものが用いられています。

ブリッジカバーもアッシュトレイ(灰皿・上の画像参照)と呼ばれるものとは異なり、かなり角ばって見えます。ピックガードは通常のTelecaster用ピックガードの6弦側~中央部を無くし、残った1弦側をボディーエンド方向に少し膨らませたような形状です。長方形の金属製コントロールプレートは、ブリッジの1弦側からボディー外周に向かって斜めに配置されています。ボディー色は塗りつぶしの白です。

2nd typeでは、ピックガードこそ1st typeと同様ですが、ブリッジは量産開始後のものと同様に見えます。コントロールプレートは、1st typeとは別形状で、ボディーエンド付近に横向きで配置されています。これは、その後1951年に販売開始される同社のPrecision Bassに流用されることになります。

上のモノクロ画像を見る限り、2nd typeのボディー色は1st typeと同じくおそらく白で、ネックはヘッドシェイプこそ量産開始後と同様になっていますが、トラスロッドは入っていなかったと思われます。また、ブリッジカバーの形状もアッシュトレイであるように見えます。

これらの試作品は改良を経て製品化され、1950年にEsquireとして発売されることになります。

発売開始時、Esquireのボディーはパイン材で黒に塗装されており、ピックガードは白です。また、ピックアップはブリッジポジションのみに搭載という仕様でしたが、後にネックポジションにピックアップを追加した2ピックアップタイプも販売されることになります(上の画像参照)。その後ボディーは材がアッシュで色はブロンドに、ピックガードは黒に変更されます。この時点ではネック強度に関する認識は変わっておらず、トラスロッドは入っていません。

その後(1950年の秋頃)2ピックアップタイプは名称をBroadcasterと変えて販売されますが、1ピックアップの方はEsquireの名称のまま販売が継続されます。これらには、販売店からのネック反りに対するクレーム対応のためトラスロッドが入れられるようになり、すでに出荷されていたものについても回収・ネック交換の後再出荷されたようです。

しかし、その後Fender社はBroadcasterの名称変更を余儀なくされます。Gretch社のドラムにBroadcasterと同音の商標(Broadkaster)が既に用いられていたことがその理由です。名称変更までの短期間、Fender社はBroadcasterのヘッドデカールから「Fender」の社名部分は残してモデル名の「Broadcaster」のみを切り取り、販売は継続しました(通称Nocaster)。その後1951年に正式名称をTelecasterに決定します。

この頃の仕様であるメイプル1ピースネックにブロンド色のボディー、黒いピックガードという外観は1954年まで継続されますが、1955年からはピックガードがプラスチック製の白いものに変わります。この1954年までの仕様のものは通称Blackguardと呼ばれています。ただ、量産開始初期であったためか、このBlackguard期の中でも使用されているパーツや木部加工に関して、いくつかの仕様変更があったようです。

前述の通り、今回はBlackguard期において量産当初の仕様を持つBroadcasterをモチーフにしたいと思います!

仕様

コスプレの内容としては、前述の通りボディー及びピックガードの特注、そしてBroadcasterと同仕様のパーツの導入となります。ピックアップには、ThroBak社のBroadcaster - A5 Custom MXV Pickupsを採用しました。

ヘッド・ペグ・ストリングガイド・ナット

丸形ストリングガイドや所謂F-Keyペグの固定用ネジにはslot headのものを使用しています。使用された全てのネジ類において、slot headは1951年から徐々にPhillips head(ネジ頭がプラス➕)に置き換えられていきます。1954年には概ね置き換えられたようですが、ネックピックアップの高さ調整用ネジとレバースイッチ固定用ネジについては1955年以降でもslot headが用いられていることがあるようです。当然ながら、1967年以降用いられるF-Keyとslot headの組み合わせは年代的にありえないもので、この時点で今回のコスプレには破綻が生じています。ナットにはモチーフ同様に牛骨を採用しています。

ストリングガイドには、FENDER社のPure Vintage Telecaster String Guideを採用しました。形状ですが、オリジナルのものとはネジ周囲の縁に当たる部分の厚みなど結構な違いがあります。また、オリジナルは鉄製とのことですが、Pure Vintage Telecaster String Guideは少なくとも磁性体ではありません。

ネックジョイント・ストラップピン

ネックジョイントやストラップピンのネジにもやはりslot headのものを用いました。前述のペグ同様「F」と刻印されているジョイントプレートとslot headの組み合わせは、年代的にはありえないものです。こちらは木部加工なしに年代に見合ったものを導入することも可能ですが、ペグと合わせて「コスプレの限界を知るべし」と自身を戒める目的で残しております。

ボディー・ピックガード・ストリングフェラル

ボディーとピックガードは2005年頃に特注で製作してもらいました。ボディーはラッカーフィニッシュのライトウェイトアッシュ2P、外周の形状こそLEADシェイプですが、木部のザグリ等は全く異なり、Telecasterのそれを踏襲しています。ボディー中央で、ネックピックアップ下部からコントロールプレートに向かって伸びる長円形の彫り込みは、Broadcasterには無い1951年以降の仕様です。ストリングフェラルはモチーフとは異なるタイプです。

ピックガードはフェノール樹脂製でラッカー塗装されています。LEADとTelecasterではボディー形状が異なるため、ピックガードの形状は全体的に上手くアレンジしてもらっています。

ジャックカップ

ジャックカップですが、所謂プレスタイプのものを使用しています。

プレスタイプのジャックカップは1952年後期以降の仕様で、それまでは削り出し(上の画像向かって左)されたものだったそうですが、残念ながら入手・搭載には至っていません。

ピックアップ

Blackguard期において、ネックピックアップの仕様はマグネットがAlnico(Aluminum, Nickel Cobalt+鉄の合金)ⅢでコイルにはAWG43のエナメルワイヤーを使用、巻数は8,400回で直流抵抗値は5~7kΩであるなど期中で通底しています。ブリッジピックアップの方はコイルワイヤーの材質、巻数と直流抵抗値(9,200回、7~9kΩ)などは仕様として通底しているものの、上の表の通りいくつかの仕様変更があります。

仕様変更の多くは1951年と1953年に起こっており、1951年の変更内容は出音に影響がありそうです。ただ、エレベータープレートのメッキ変更については、はんだ付けの容易さを狙ってのものだったようですが。

マグネットについては諸説あり、1951年のFender社のコストシート(原価計算書?)にはブリッジピックアップ用の材料としてAlnicoⅤの文字があります。しかし、Alan Hamel(ピックアップ・ギター製作家、Fender Custom Shopに9年以上在籍)が、Blackguard期のピックアップをランダムに抽出し成分分析に掛けたところ、ブリッジピックアップのマグネットにはいずれもCobaltが含まれていなかったそうです。このことは、ブリッジピックアップに使用されたマグネットが、Alnico(或いはCobaltが含まれていないからAlni?)Ⅲであることを示します。ちなみに、同様の成分分析においてネックピックアップのマグネットには約25%のCobaltが含まれており、AlnicoⅤの使用が確認されています。

Blackguard期のブリッジピックアップにおいて採用されているプレーンエナメル皮膜のコイルワイヤー径は、前述の通り43AWG(約0.055mm)から1951年に42AWG(約0.063mm)に変更されているようです。巻数(9200回)が同じなら、43AWGの方が直流抵抗値は高くなり、インダクタンス(コイルに誘導される起電力)は低くなります。

直流抵抗値が高いと高出力で高域は劣化しやすい傾向があり、インダクタンスが低いと高域が出やすいという傾向があるようです。また、マグネットがAlnicoⅤであればⅢよりも磁力が強いため、高出力になりそうです。一方で資料には、直流抵抗値は必ずしも出力に比例しないとの記述もあり、結果として1951年までのブリッジピックアップがどのような傾向を持つのかは不明です。ただ、少なくともコイルワイヤーの違いによる影響が全くないとは思えず、多数の個体で検証した場合何らかの傾向は見えてくるのかもしれません。

※余談ですが、Blackguard期の中でも、1951年までの仕様の再現を目指していると思われる他の製品においても、その仕様はまちまちです。

例えば本家Fender社では、 ’51 Nocaster Tele® PickupsにはマグネットにAlnicoⅢ(ネック・ブリッジとも?)を使用しています。限定販売のJosefina Handwound '50/'51 Blackguard Telecaster PickupsではネックピックアップにAlnicoⅤが、ブリッジピックアップにはAlnicoⅢが採用され、コイルワイヤーはエナメル被膜のAWG43となっています。ベースプレートのメッキはおそらく亜鉛です。

Klein Pickup社のNocaster Epic Series Pickupsでは、マグネットは'50/'51 Blackguard Telecaster Pickups同様にネック側でAlnicoⅤが、ブリッジ側ではAlnicoⅢが採用されていますが、コイルワイヤーはエナメル被膜のAWG42となっています。ベースプレートのメッキは亜鉛です。

今回のコスプレにおいて、ピックアップにはThroBak社のBroadcaster - A5 Custom MXV Pickups を選択しました。理由としては、Player LEAD2用モデルを試した結果が好感触だったことに拠ります。Throbak社にはTelecaster用のピックアップセットが4種類(T-54 MXV、 Broadcaster-A5 Custom MXV、 T-'59 MXV、T-'65 MXV)ありますが、今回のモチーフがBroadcasterですので選択を悩むことはありませんでした。

Broadcaster - A5 Custom MXV Pickupsの上面です。どちらにも所謂エイジド加工がなされていますが極端ではありません。コイルワイヤーはネック・ブリッジとも薄いエナメル被膜のAWG43で、マグネットには共にAlnicoⅤが用いられています。磁極はどちらも上がN極です。ネックピックアップカバーはオリジナルと似た平坦でエッジが立っているタイプです。

裏面には社名・モデル名の記載されたシールが貼られています。ブリッジピックアップのエレベータープレートのメッキは亜鉛ではなく銅です。付属のネジはネック用・ブリッジ用共にslot headで、高さ調整用のゴムは天然ゴム色の飴色です。リード線にはコットンクロスワイヤーが用いられており、ネックピックアップでは白-黒、ブリッジピックアップでは黄-黒となっています。

直流抵抗値ですがパッケージにはネックピックアップが7.1kΩでブリッジピックアップが9.9kΩとありました。実測値は上の画像の通りネックピックアップで7.38kΩ、ブリッジピックアップで10.33kΩとなりました。

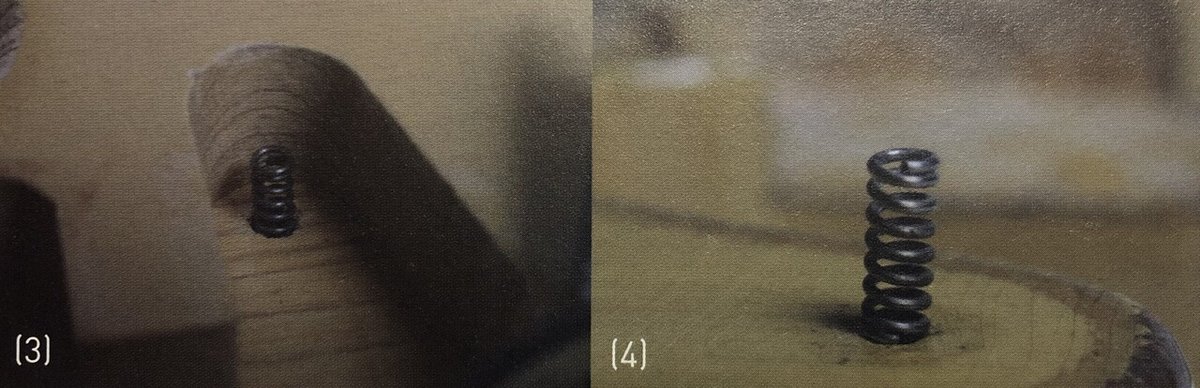

ネックピックアップの高さ調整には、付属のゴムではなくモチーフで使用されているバネを使用します。

モチーフでは全長あたりのバネの巻き数が多いです。ピックアップキャビティー内には、バネを固定するための穴が開けられています。

ブリッジピックアップの高さ調整用には、付属のものではなく手持ちの黒いゴムを使用しました(わかりにくいですが画像向かって左上部)。

ブリッジピックアップの周囲に巻かれたトワイン(綿紐)は、元々白なのですが、カーボンパウダーを配合したワックス含浸処理で黒く染まっています。

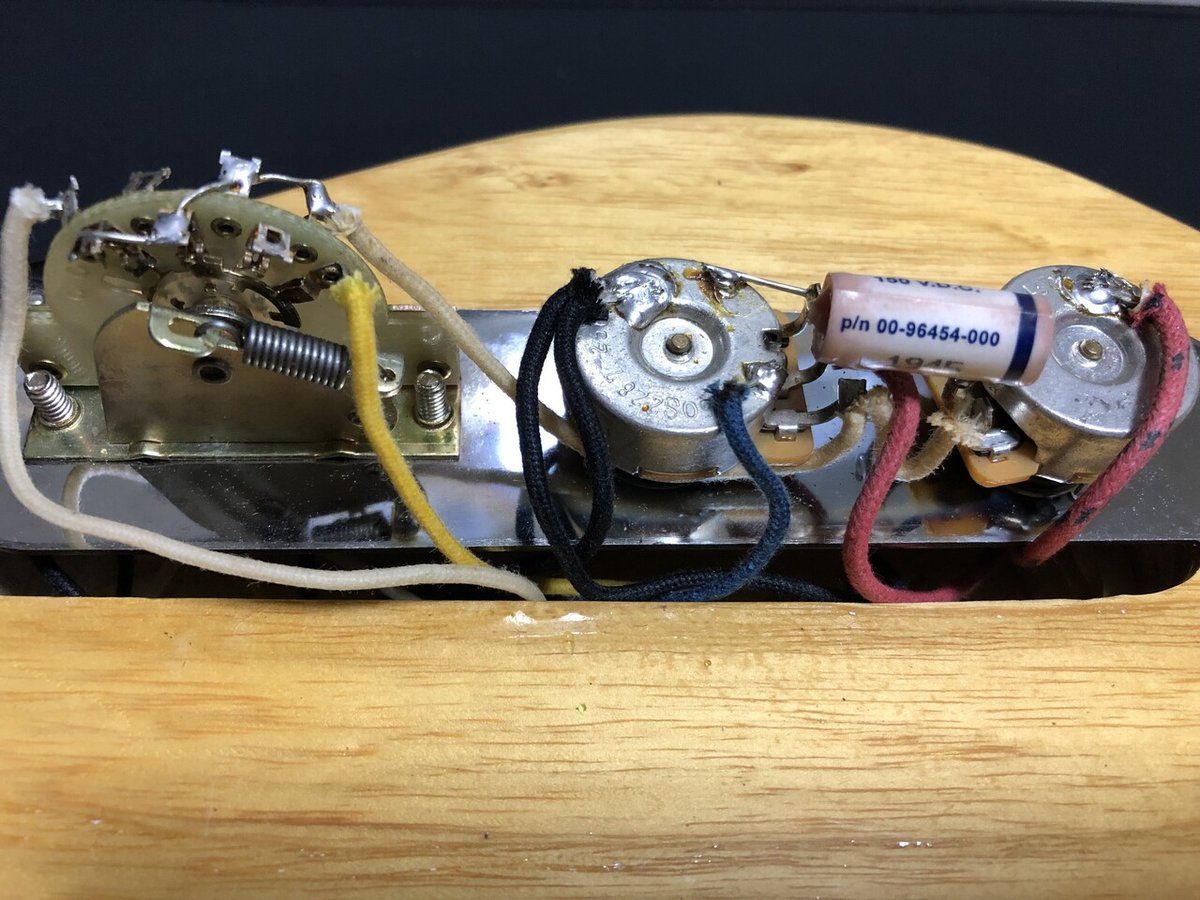

配線

上の画像はBroadcaster - A5 Custom MXV Pickupsに付属していた配線図です。内容をまとめると以下のようになります。

・レバースイッチポジション

ネック:ネックピックアップ

センター:ネックピックアップ+ブリッジピックアップ(並列)

ブリッジ:ブリッジピックアップ

・POT(250kΩ)

マスターボリューム、マスタートーン(コンデンサ:0.05μf)

ただ、これは1967年以降に用いられた配線(1969年以降は同配線でPOTの抵抗値が変更される)であり、Blackguard期にはこれとは異なる配線が用いられていました。

【1950~1952年】

・レバースイッチポジション

ネック:ネックピックアップのプリセットハイカットトーン

センター:ネックピックアップ

ブリッジ:ブリッジピックアップにネックピックアップをミックス

(並列、ブレンダーによりミックスの度合いを決定)

・POT(250kΩ)

マスターボリューム、ブレンダー

【1952年以降】

・レバースイッチポジション

ネック:ネックピックアップのプリセットハイカットトーン

センター:ネックピックアップ

ブリッジ:ブリッジピックアップ

・POT(250kΩ)

マスターボリューム、マスタートーン(コンデンサ:0.05μf)

今回のモチーフはBroadcasterなのですが、上記のブレンダーありトーンなし配線は流石に使いにくそうなので、付属配線図通りにします。

ピックアップセレクターにはCRL社の3-Way Switchを、POTにはCTS社のA250 Solid Shaftを、コンデンサにはFender社のPure Vintage Wax Paper Capacitorの0.05μfをそれぞれ用いました。

コントロールプレート、ノブ

こちらもネジ類は全てslot headです。セレクターノブとボリューム・トーンノブには、Fender社のPure Vintage Original Telecaster Switch TipとTELECASTER DOME KNOBSを採用しました。形状等についてはBlackguard期の中でも変動があるようです。

上の画像のノブは、上段が1950年で下段が1951年のものだそうです。高さやドーム部の丸みなど随分個体差があるように思われます。素材はブラスでクロームメッキがなされていたようです。TELECASTER DOME KNOBSは、ドーム部の丸みがやや強いものの、入手可能な範囲では1950年のものに似ていなくもないと思うのですがいかがでしょう。

セレクターノブの形状については、上の画像向かって左がClosed top、向かって右がopen topと呼ばれており、Broadcasterでははopen topが用いられていたようです。Pure Vintage Original Telecaster Switch Tipはopen topですね。

ブリッジ・サドル

ブリッジプレートにはFender社の'52 Tele Telecaster 3-Saddle Guitar Bridge Plate Pat. Pend. を、サドルにはRetrotone Pickups社製1950 Steel Saddle KITを採用しました。用いられているネジ類はいずれもslot headです。

ブリッジプレートの採用理由は勿論「FENDER PAT. PEND」の刻印が欲しかったからなのですが、Broadcasterの時期にはシリアルナンバーである4桁の数字も刻印されており、ツメの甘さが残ってしまいます。

サドルですが、資料によれば、Fender社は1951年初頭までTelecaster(含Broadcaster、Nocaster)のサドルは直径が5/16インチ(約7.93mm)で底部が平らに切削された鉄製のものでした。弦高調整用のネジ穴とオクターブ調整用のネジ穴の角度は正確に90°にはなっていなかったようです。

1951年からのサドルは材質がブラス製となりますが直径等に変更はありませんでした。ただ、1953年半ばには、1・6弦の弦高を低く調整するために、中央以外のサドルが斜めにカットされます。1954年夏頃からは再度鉄製のサドルが採用されましたが、側面から見た際の直径は1/4インチ(6.35mm)と小さく、下部は切削されていません。

Retrotone Pickups社によれば、鉄製サドルは

「ブラスよりも立ち上がりが早くハイが伸び、ハイミドルに無骨でラギッドなニュアンスを持つのが特徴」

だそうです。Telecasterの後にFender社から発売されたStratocaster、Jazzmaster、Jaguar、Mustangなどのサドルも鉄製であり

「Fender社のサウンドを特徴付ける重要な役割を担う」

とされています。

サドルの材質についてはこちらの記事が参考になります。

※余談ですがオリジナルLEADのサドルは(亜鉛)ダイキャスト製で、Player LEADは鉄製です。

終わりに

上の画像向かって左は今回の追加コスプレ以前のもので、ブリッジにはJoe Barden社のものが搭載されており、ネジ類はPillips headでその他色々と異なります。このように、コスプレとして中途半端だった点を改善すべく尽力したわけですが、結局のところ各部に詰めの甘さが残る結果となってしまいました。

生音の感じですが、前述の通りボディーや搭載パーツががオリジナルLEADとはまるで異なるため、比較は困難です。ただ、所有のTelecaster(指板はローズウッド)と共通する部分はあり、Telecasterっぽいとは言えると思います。

Retrotone Pickups社によるブリッジサドルの特性については、解説文の表現が腑に落ちるところもありつつ、一方で傾きの強い弦高調整ネジ底面とブリッジプレートの接地面積の違いなどとも相まって、素材の違いだけで変化が生じているか否かは不明です。

アンプからの出音ですが、Broadcaster - A5 Custom MXV Pickupsは同社によれば

「ロックやブルースのリード・トーンとしてトワンギーさよりもコンプレッション感を重視するプレイヤーに最適です。ブリッジ・ピックアップはファットでパンチのあるトーンであり、ハムバッキング・タイプのピックアップをネック・ポジションに採用する場合においては、非常に優れたバランス感を持つ組み合わせとなります。キース・リチャーズのようなトーンを想像してみて下さい。」

とのことです。

出音の印象としては上の説明文通りなのですが、ネックピックアップのヌケの良さは、同社のPlayer LEAD2用のピックアップと共通するものがあります。ブリッジピックアップもハイが出ていないわけではなく、キンキンはしないという感じです。いずれも立体感のある好きな感じです。

過去作の1954 Stratocaster コスプレと並べてみました。同じボディー形状でもボディーエッジのRの違いなどで印象は変わるものですね。外見重視はコスプレにおいて当然ではあるのですが、今回は前述の通りピックアップの選択において実績を重視してしまいました。しかしながら見た目も悪くありませんし、面白くて好ましい出音になりましたので、それはそれで満足の行く結果となりました。

【了】