【ビジネスモデル】社会インフラを目指すフェムテック事業

「Femtech-X」は日本のフェムテックビジネス推進を目指し、日本のフェムテックプレーヤーの創業の思いや事業概要を発信しています。

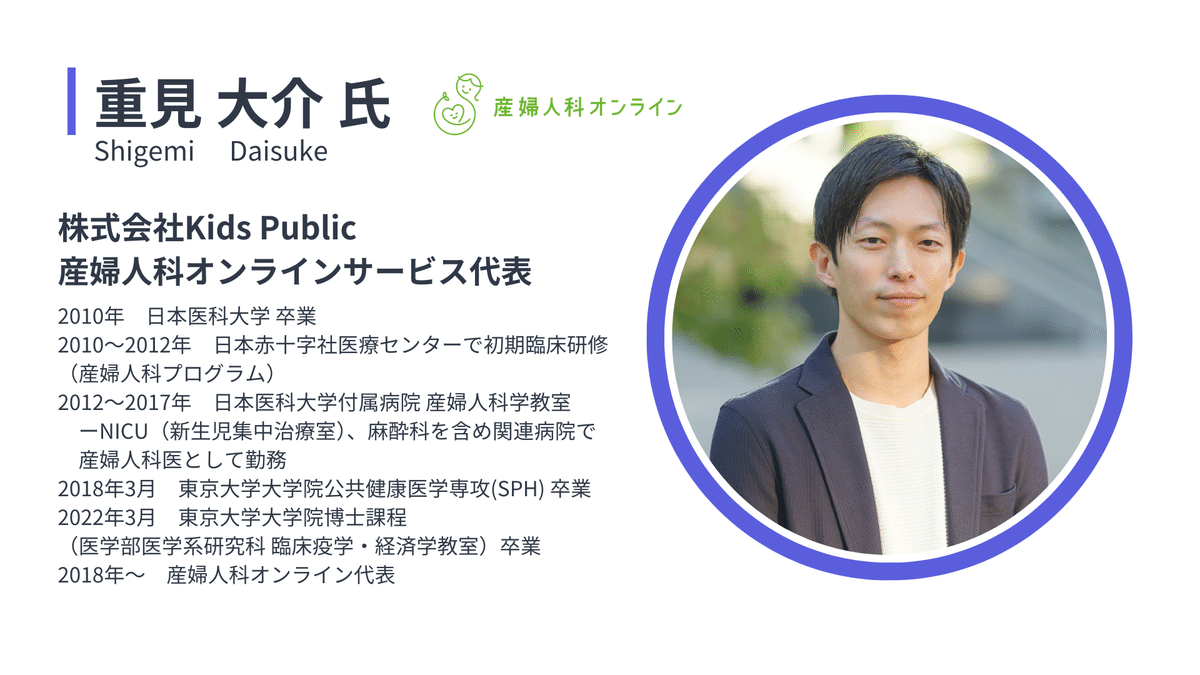

第8回は、株式会社Kids Public 産婦人科オンライン代表の重見 大介 氏にお話を伺いました。

前編では、起業の背景や、産婦人科オンラインならではのサービスの強みなどについて伺いました。

インタビューはFemtech Community Japan公式のYoutubeチャンネルからもご覧いただけます!

https://youtu.be/mH2bhBWD84k

1. 産婦人科からはじまる、家族全体の健康サポート

ーー御社の創業の背景について教えてください。

株式会社Kids Publicは2015年に創業しました。当初は、子育て・お子さん向けの健康・育児支援から始まった会社です。2018年に私がジョインした後、より包括的な健康支援を目指し、「産婦人科オンライン」というサービスを立ち上げて、今もサービス代表を務めています。

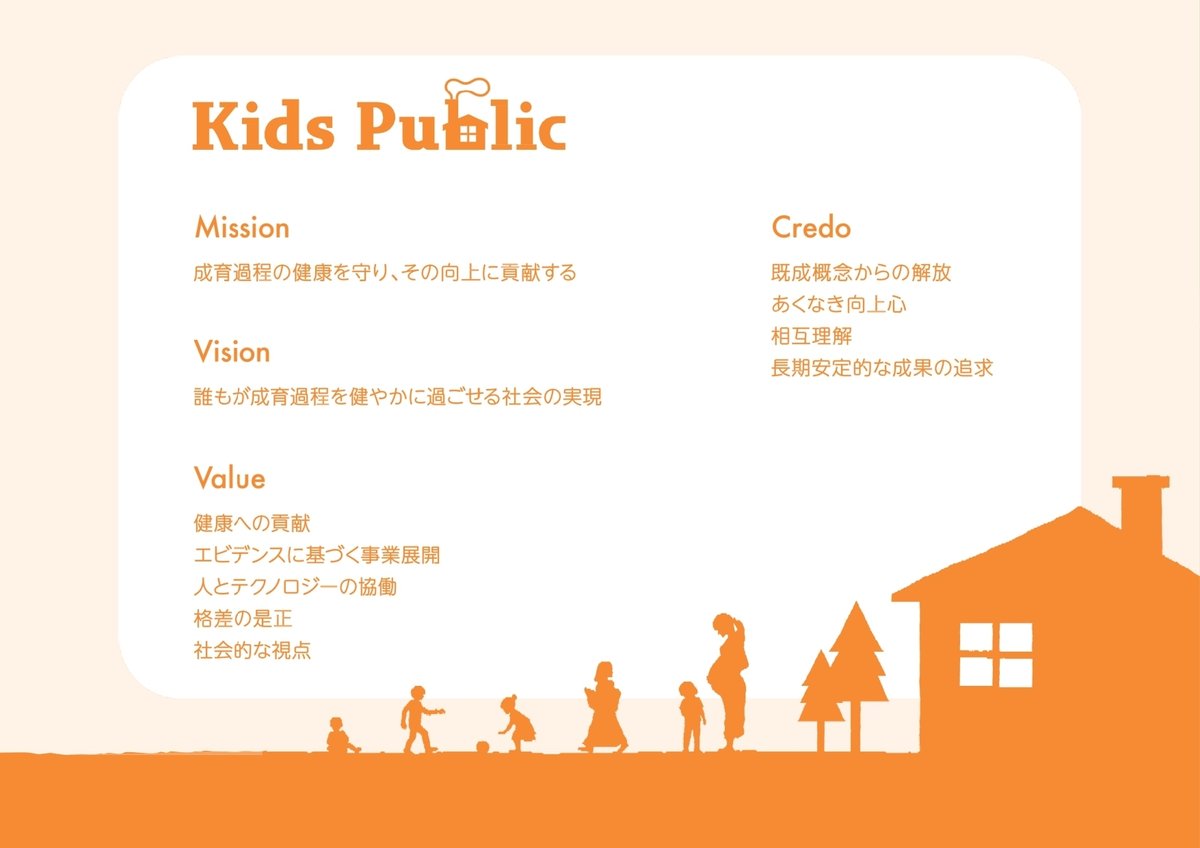

ミッションは、「成育過程における健康を守り、その向上に貢献する」です。「成育過程」はあまり聞きなれない方もいらっしゃると思いますが、生まれてからお子さんの時期、思春期、そして大人になるまでの期間のことです。

胎児の時期から、大人になるまで一連の過程に関係する健康を守りたいという思いで事業を推進しています。その過程には、お子さんだけではなく親御さんや学校の先生、おじいちゃんおばあちゃんも含めて、さまざまな方が関わってきます。包括的なサポートをして、家族全体の健康を守っていきたいと考えています。

具体的な事業内容としては、産婦人科、小児科領域のオンライン健康医療相談サービスを提供しています。スマホやパソコンなどオンラインから産婦人科、助産師、小児科医に相談することができるサービスです。

私たちが提供する価値の一つは、医師が事業展開している点が大きいと考えます。医療者としてみなさんの健康に貢献することを非常に大事にしており、そのために積極的な研究活動を含めたエビデンスに基づく事業展開を重視しています。

私たちの特徴のもう一つは、社会格差の是正をバリューに掲げている点です。これは、私も創業者の橋本(小児科医)も公衆衛生(Public Health)を学んでいることが背景にあります。例えば、裕福な人がたくさんお金を出せば受けることができる良いサービスもあります。それも世の中にとって必要ですが、それは私たちが目指すビジョンとは少し違います。

私たちは、経済的な格差が健康の格差に繋がらないように、社会的な視点を持って、健康を守るサービスをなるべく公平に使ってもらえる仕組みを作りたいと考えています。その実現手段として、人(医師・助産師などの医療者)と、プラットフォームとしてのテクノロジーを活用した事業を展開しています。

2. Public Healthの視点から女性の健康課題に取り組む

ーー医師として臨床現場に従事されている中で、起業という道を選ばれた理由は何だったのでしょうか。

産婦人科医としての経験や思いから、起業(正確には創業初期のベンチャー企業へのジョイン)をしました。産婦人科は端的に言えば、女性特有の健康課題に携わることができる唯一の診療科です。

産婦人科の領域では、主に4つのカテゴリーが扱われています。生殖・内分泌(不妊治療など)、周産期(妊娠・出産)、腫瘍(子宮がんや卵巣がんなど)、女性ヘルスケア(月経関連、更年期、性感染症など日常生活に近い疾患や症状)が対象となります。

近年、社会的な課題として、女性特有の健康課題が注目されてきた流れがあります。例えば、2022年から、日本産科婦人科学会においてもセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(SRHR)の推進が一層強められています。SRHRは、個人にとってすごく大事なもので、これまで日本で普及が進んでこなかった包括的な性教育の必要性を明示しているとも言えるでしょう。

また、近年、児童虐待の相談件数が非常に増えています。10年で3倍増加、年間20万件以上になっており見過ごせない状況となっています。また、HPVワクチン(子宮頸癌などの予防)の普及・啓発も近年重要性が見直されています。世界では安全性・有効性が検証され広く接種されている一方で、日本では接種が全く進んでおらず国際的に非難を受けている状況です。2022年以降、厚労省もHPVワクチンの接種を改めてしっかり推進しており、事業者としてもそこに貢献することが重要と考えています。

さらに、日本で妊産婦の亡くなる一番の原因が自殺であることが数年前から課題として認識されてきました。産後うつ病も影響していますが、産後の1ヶ月健診が終わると、それ以降どうしても産婦人科医はなかなか患者とのタッチポイントがありません。医師として病院にいるだけでは解決できない課題がたくさんあると強く感じています。

こういった状況の中で「Public health」(=公衆衛生)を大学院で学びました。公衆衛生の視点を踏まえて、女性の健康の課題を認識、アプローチすることが重要だと考えています。米国のジョンズ・ホプキンズ大学院のステートメントの一つで、「Protecting Health, Saving Lives - Millions at a Time」という言葉があります。「健康を守りましょう、命を救いましょう、同時に何百万人もの人を」という意味です。個別の診療とはまた異なる視点ですね。

女性特有の健康課題を解決することで、笑顔で明るく前向きに過ごせる女性が増え、結果的に希望に溢れる明るい社会に繋がると思っており、それを目指していきたいと考えています。

その1つのアプローチとして、いつでもどこからでも産婦人科医、助産師に相談してもらうことで、健康の悩みや不安が取り除ければと思って事業を展開しています。同時に、検査・治療が必要な場合には早く受診していただき、早期発見・治療に繋げたいという思いが、「産婦人科オンライン」の根底にあります。

(写真下)Femtech Community Japan 代表理事 皆川 朋子

3. 専門職×オンライン相談サービスの強み

ーー「産婦人科オンライン」のサービス内容を教えてください。

私たちが提供するサービスは、専門職によるオンラインでの相談窓口が中心です。相談ツールはLINEのチャット・音声通話・動画通話・メール(専用フォーム)などいろいろな手段があり、それを通じて手軽に悩みや不安を相談できるサービスになります。

1つ大事なポイントは、私たちの事業は、「診療」ではなく「相談」を提供している点です。「相談」に絞ることで、できることの制限もある一方で柔軟性を得られるというメリットがあるため、現在の事業では相談に特化しています。所属する産婦人科医、助産師含め100名以上でシフトを組んで、毎日24時間対応できる体制を整えています。

相談形態は主に3つあります。24時間いつでもテキストで相談を送れる「いつでも相談」と、クリニックが閉まってしまう平日の夜間に予約制で直接お話しできる「夜間相談」、あとは日中に助産師とチャットができる「日中助産師相談」です。個別の希望に沿ってなるべく気軽にお使いいただけるツールを選んでもらっています。「日中助産師相談」は助産師が相談にのりますが、「いつでも相談」と「夜間相談」は小児科医、産婦人科医、助産師が選んで相談ができます。

ーー「産婦人科オンライン」ならではのサービスの特徴は何でしょうか。

特徴の1つは、社内の医療者チームから自治体の担当者へのハイリスクなケースを直接連携していることです。相談内容を踏まえ、産後うつ状態・虐待が疑われるなどハイリスクなケースの場合、妊娠中・産後の方については、弊社から自治体に適切な形で連携し、自治体からの対面支援に繋げています。オンライン相談で全てが解決できるわけではないと理解しているからこその取り組みですが、こうした丁寧な連携体制は他の企業・サービスでは見受けられない仕組みだと思っています。

もう1つ、医療者として、相談対応の質は常に高いものをキープしていきたいと考えています。そのため、社内でクオリティコントロールチームを構成し、医学的な適切さと利用者満足度の双方から、相談対応の質を担保する取り組みを実施しています。

利用者全員に利用後アンケートを送っており、その回答結果をすべてチェックしています。対応した各医療者に対しても、個別にすべてアンケート結果をフィードバックしています。改善点があった場合には、医療者ひとりひとりにその旨を伝えています。加えて、オンラインコミュニケーションに関するナレッジの共有もしています。こうした取り組みの結果、非常に高い利用満足度をいただいています。

4. ビジネスモデルの特徴

私たちの事業で、もう1つ特徴的なのはビジネスモデルだと思います。B to B to Cという形で原則、法人契約のみとし、to Cの提供はしていません。

主な提供先は自治体で、北海道から沖縄まで現在178自治体(※2024年11月13日時点)になりました。自治体に導入いただくことで、その地域にお住まいの方は全員が無料で利用できます。全国に市区町村が約1,700自治体あるので、ちょうど10%に達したところです。フェムテック事業で自治体対象に全国の10%を達成している会社は他にないと思っており、とても励みになっています。

自治体以外にも、企業、健康保険組合、医療機関等に導入いただいています。アプリに付帯したり、従業員の方に福利厚生として提供したり、医療機関であればかかりつけの患者にサービスを案内してもらうなど、そういった形で展開をしています。

最近の取り組みとしては、「プレコンセプションケア」が挙げられます。これは、将来妊娠・出産する可能性のある方に対し、健康な状態を保ち、より良い妊娠へと繋げるための行動や工夫です。2024年5月から、神奈川県と連携して、県全域に在住・在勤・在学の方がプレコンセプションケアに関して相談できるサービスの提供を開始しました。こういった成育過程の1つの大事なポイントをオンラインでサポートできることは、大きな意義があると思います。

5. 自治体へのサービス導入戦略

ーー全国の自治体の約10%の導入率は本当に素晴らしいと思います。自治体への営業はどのような戦略で行われているのでしょうか。

初期の頃は、営業メンバーもおらず人手も少なかったので、代表の橋本と一緒に、自治体の母子保健課など、子どもや妊産婦に関係する部署のリストを作り、ひたすら電話をかけて営業をしていました。当時はまだオンライン相談の認知度がとても低く、商談までいくことは非常に少なかったです。

最近は、営業メンバーも増え、国が予算を出すなど風向きも変わってきており、提案を聞いてくれる自治体の割合も上がってきました。また、自治体の導入数が増えていく中で、他の自治体の導入事例から、話を聞きたいといった問合せをいただくケースも増えてきています。

自治体向け提案のコツの一つとして、自治体は予算を確保する時期が決まっているため、そのタイミングを過ぎるといくらよいサービスでも導入していただけません。予算要求のタイミングをある程度見計らって、計画的に営業活動を行っています。

ーー現在は、全国の自治体の約10%が導入されているということですが、今後の目標としては例えば半数の導入などを目指されているのでしょうか。

弊社のサービスは、もともと「オンラインで相談できる環境」を社会インフラにしたいという思いがあるため、最終的には100%を目指しています。約20%まで導入が進むとシェアが自然に広がっていく確率が高まるというビジネス上の知見もあるので、まずは20~30%のシェア獲得を目指して、邁進していきたいと思っています。

Femtech Community Japan 代表理事 皆川 朋子

■法人向け 産婦人科オンラインの利用に関するお問い合わせはこちら

後編に続きます

https://note.com/femtechjapan/n/n95d2cce85878

【インタビュアー:Femtech Community Japan 代表理事 皆川 朋子】

外資ITコンサルティングに従事後、英Cambridge大学でのMBA留学を経て、独立系戦略コンサルティングファームの執行役員、人工知能ベンチャー取締役・事業責任者に従事した後、独立系VCに参画しスタートアップへの投資・事業成長の支援、女性起業家支援などに従事。複数のFemtech企業への投資実績を有する。現職は、Women’s Healthに注力するグローバル製薬企業にて女性ヘルスケア領域の事業拡大に従事。

2021年3月、Femtech Community Japanを設立。

【取材協力・執筆:Femtech Community Japan 金井 響加】

京都の大学でジェンダー論を専攻しながら、Femtech Community JapanでSNSを担当。ジェンダー平等の実現に向けて、最新のトピックスを発信しながら、誰もが自由に自分らしく生きられる社会の実現に貢献したいと考えている 。

Femtech Community Japan法人会員募集中!

Femtech Community Japanでは、スタートアップ・大手企業、VC・投資家、⼤学・研究機関、医療・ヘルスケア関係者メディアパートナーなどが集まり、Femtech関連の取り組み・情報共有や現状の課題と今後に向けた議論・ネットワーキングなどを行っています。

通常会員・スタートアップ会員も募集しております。ご関心の方はお問合せ(hello@femtechjapan.com)もしくは下記お申込みフォームよりご連絡ください。

■会員申込フォーム

https://forms.gle/9URYzyHt4NsHcxBB9

■団体紹介資料https://drive.google.com/file/d/1GFqX9i2kF3gcG84AWnLGPZW0yeIk-2bo/

■X