【Varinos株式会社】ゲノム解析技術の力で不妊治療の未来を拓くスタートアップ:後編

「Femtech-X」ではフェムテックビジネス推進に向けて、日本のフェムテックプレイヤーにインタビューをし、創業の想いや事業概要についてお伝えしています。

前編では、Varinos株式会社 CEO 桜庭 喜行氏より、不妊治療領域で事業を始めた背景や、日本の不妊治療の現状と課題などについてお話しいただきました。

前編はこちら→https://note.com/femtechjapan/n/n5cf9e0c2e85f

👇インタビューはYoutubeでも公開しています。

https://youtu.be/AQsX8732mu8

1. 世界初。子宮内フローラ検査

ー 御社のコア事業である「子宮内フローラ」について教えてください。

「子宮内フローラ」とは、子宮の中の菌の集まりのことです。様々な菌が集まっている様子が「お花畑」のように見えることから「フローラ」と呼ばれています。「腸内フローラ」はご存じの方も多いと思いますが、我々が取り組んでいるのは子宮の中の菌を検査する技術になります。

なぜ「子宮内フローラ」が注目されるのか、背景についてご説明しましょう。実は、子宮の中はずっと無菌だと言われてきました。

2015年、最新の技術を使った研究で、子宮の中に菌がいることが発見されました。それがまさにゲノム解析技術によるものでした。さらに、2016年には、菌の構成、つまり子宮内にどういった菌がどのくらいいるのかによって、妊娠率や生児獲得率(赤ちゃんが生まれてくる確率)に影響があることが判明し、注目されるようになってきました。

子宮内フローラにおいては、「ラクトバチルス」という乳酸菌が重要です。ラクトバチルスが90%以上を占める「ラクトバチルスが多いグループ」と、90%未満の「ラクトバチルスが少ないグループ」を比べると、妊娠率が約2倍以上異なることが明らかになっています。また、生児獲得率については、約8倍という大きな差があることも分かっています。

妊娠率や生児獲得率が高いことが研究で分かっている

ー このゲノム解析技術を用いた「子宮内フローラ検査」を開発・実用化するに至った経緯を教えてください。

先ほどの2016年の論文発表を受け、臨床検査として病院で子宮内の菌環境を調べる検査を提供できたら、不妊治療をされている方に有益だろうと考えました。そこから検査の開発を進め、2017年に、世界で初めて子宮フローラ検査を実用化しました。

子宮内フローラ検査は、子宮内にラクトバチルスがどのくらいの割合でいるのか、また、それ以外にどういう悪い菌がどのくらいの割合でいるのかを、ゲノム解析技術を使って調べます。

〇 子宮内フローラ検査の鍵、ゲノム解析技術

ー貴社の強みである「ゲノム解析技術」について詳しく教えてください。

「ゲノム」は、遺伝子(gene)+全てを意味する(-ome)を組み合わせた言葉で、「遺伝子のすべて」のことを指します。DNAは人間だけではなく、あらゆる生き物、動物や植物、あとはバクテリアもDNAをもっています。このDNAがもつ遺伝情報の全てを「ゲノム」と呼びます。子宮内の菌が分かるようになったのは、このゲノム解析技術が向上したからです。

菌のDNAを調べることで、遺伝子の配列がわかります。乳酸菌や大腸菌など、様々な菌の遺伝子配列がデータベース化されており、データベースと照合することで、どのような菌がどれくらい存在するのかが詳細に分かります。

ー前職で、ご専門とされていた技術を実用化されているということですね。

DNAを高速に、大量に解析するような技術がイルミナの技術ですが、その技術を用いて臨床検査として提供できるようにしたのがVarinosの事業です。

〇 検査の流れ

ー実際に、患者さんは医療機関でどのように検査を受けるのでしょうか。

まず、医療機関で子宮内から検体を採取します。それを、我々のラボに送ってもらい、その検体から細菌のDNAを抽出します。そのDNA配列を次世代シーケンサーで解析し、データベースと照合することで、どういう菌がどれぐらいいるのかが分かります。

その検査結果の報告書を医師にお戻します。医師は菌の種類や割合に応じて、患者さんに治療を提案します。菌の環境が不妊の一因になっている場合、菌の環境に応じた治療を行うことで、妊娠率を高められる可能性があります。

ー不妊治療は、保険適用になって治療費の負担は軽減された一方で、できるだけ一回の成功確率を高めることは、患者さんの心身の負担においても重要になってくる要素だと思います。

おっしゃる通りです。日本では、成功率が10%以下ですが、アメリカでは約35%です。いずれにせよ、3回に1回しか成功しないのです。理想は100%に近い値に近づけることなので、ゲノム解析技術を使った検査の提供により、貢献したいと考えています。

〇「ラクトバチルス」とは?

ー先ほど、お話いただいた子宮内フローラにおいて大切な「ラクトバチルス」ですが、具体的に妊娠・出産とどのような関係があるのですか。

妊娠成績をどう上げるかということに関係するのですが、ラクトバチルスが多い状態が、正常と考えられています。

ラクトバチルス自体は乳酸菌です。乳酸菌は乳酸を産生していて、子宮内の環境を酸性にする作用があります。中性より酸性に寄っていると、悪玉菌が増えにくい状況になります。

ただ、何らかの原因で悪玉菌が多くなってしまう場合があります。悪玉菌が多くなると、子宮内に炎症を起こすことがあるのですが、そうすると、免疫システムが活性化し、受精卵に影響を及ぼしてしまうことがあります。

実は、受精卵は免疫にとって「他人」です。お母さん側の免疫にとっては、「他人」なので排除する対象になってしまいます。例えば、お母さんからお子さんに臓器移植をした場合、「免疫拒絶」が起こってそれを排除しようとする仕組みがあるのと同じことが実は起こってしまいます。

ですので、悪玉菌により免疫細胞が活性化すると受精卵をも攻撃してしまい、その結果なかなか妊娠できない、あるいは着床しても流産してしまうことがあると考えられています。

そのため、子宮内は善玉菌であるラクトバチルスが多く、悪玉菌がいない環境にしておくことが大切なのです。

ー悪玉菌そのものが悪さをするのではなく、悪玉菌のせいで体の免疫機能が活発化し、受精卵にとってもかえって悪い環境になってしまう、というつながりなんですね。

着床しないあるいは妊娠が継続できない原因が分かればその対処法がわかってきます。その原因を調べる検査の一つとして子宮内フローラ検査を活用いただきたいと思っています。

受精卵(胚)は、大変な治療を経て得た貴重な存在です。子宮内フローラ検査により、早く、そして少ない回数で妊娠・出産していただくことに貢献したいと思っています。

本当のラクトバチルスの形を模したキャラクターになっている

〇 検査を導入している医療機関の数

ー 国内では多くのクリニックで子宮内フローラ検査が導入されていますね。

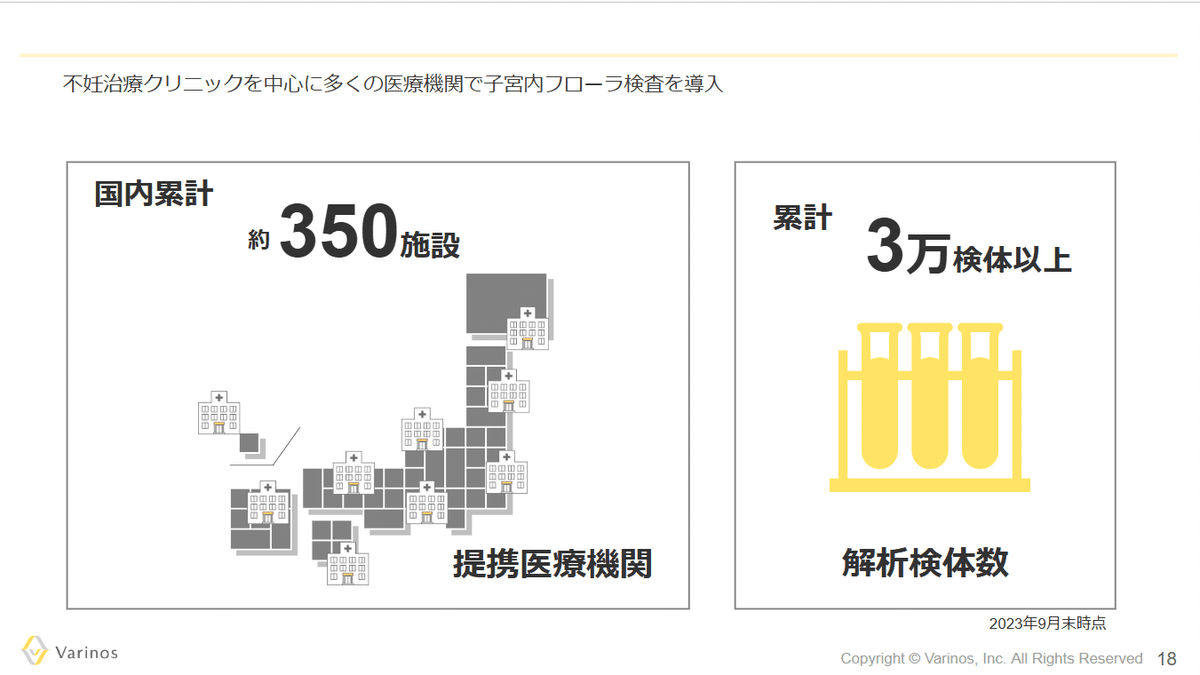

国内の不妊治療クリニックを中心に350施設以上の医療機関で導入いただいています。2022年6月には先進医療にも認定され、医療機関としても使いやすくなったため、新規のクリニックや病院が増えています。

また、累計で3万検体以上の解析を今まで行ってきました。不妊治療の分野では認知度も高くなってきていると思っています。

〇 検査後の対応

ー 実際に病院で検査をした患者さんに対し、どんな治療に繋げているのでしょうか。

一人ひとりの菌の環境が違うので、実は個別化医療に近いです。ただ、大別すると菌環境に応じ、治療方針は3つに分けられます。

1つめは、ラクトバチルスが少ない場合です。この場合は、プレバイオティクスなどを摂り入れ、ラクトバチルスが増えやすい環境にします。

2つめは、治療したほうがよい特定の悪玉菌が検出された場合です。この場合、悪玉菌に効く抗生剤を医師が処方します。あわせて、プレバイオティクスを摂り入れ、ラクトバチルスが増えやすい環境にしていただくとさらに良いことも分かってきています。

3つめは、ラクトバチルスがいない場合です。ラクトバチルスが0%という方も多くいらっしゃいます。この場合、ラクトバチルス自体を摂取し、さらにプレバイオティクスなどでラクトバチルスが増えやすい環境を作っていきます。

このように菌の環境に応じ治療法が異なるため、検査で子宮内の菌環境がどういう状態なのかを把握いただく必要があります。

ー 子宮内環境を良くしていくためには、食生活など生活習慣が一番影響しているのでしょうか。

よく妊活の中で指摘されますが、食事の影響は本当に大きいと思います。その一つで発酵食品は良いと言われていますが、例えば、キムチにはラクトバチルスが入っています。

菌の話をすると、衛生面などの観点から、腟を過度に洗ってしまう方もいますが、洗い過ぎも良くないと言われています。菌が全くない状態は、かえってよくないことがわかってきました。洗いすぎると大事なラクトバチルスもいなくなってしまうのです。

〇 事業拡大における苦労

ー 不妊治療自体が比較的新しい治療領域である中で、子宮内フローラ検査はさらに先進的な検査なので、医療機関への導入における難しさもあったのではないかと思います。

当初は、医師の反応も、真っ二つに割れました。依然として子宮は無菌と考える医師もおり「こんなの信じないよ」という医師もいらっしゃいましたが、比較的多くの医師が「やはりそうなんだ」と検査に理解を示してくださいました。

おそらく医師も、不妊の背景には、何かしら子宮の中に要因があると考えていらっしゃったのではと思います。受精卵の質の良いものを選んで培養・移植しても成功しないケースがあり、医師もその原因は子宮の中にあると考えていたのだと思います。

ただ、以前は子宮側の原因を調べる術がなかった訳です。そのため、その原因の1つが把握できるようになったことで、とても喜んでいただけることが多かったです。

ー 先ほど、子宮内は無菌だと考えている先生もいるとおっしゃっていましたね。

「菌はなくすもの」と考えていらっしゃる医師もいらっしゃいます。そういうお考えの医師には「菌がいたほうが良い・菌を育む」という逆のコンセプトを提案することになるので、ご理解いただくのが大変なこともありました。

医師には科学的なエビデンス・研究結果でしか説得できないので、不妊治療の医師と共同研究を進めることで、徐々にエビデンスが蓄積でき、結果、現在は多くの医師に信頼していただける検査になっています。

〇 検査を受けた患者さんや医療機関からの声

ー 医療機関の先生や患者さんからのフィードバックはどのようなものがありますか。

医師たちからは、「妊娠にかなり苦労された患者さんが、この検査を受けたところ、やはり子宮内フローラの結果が悪く、改善したらすぐに妊娠できた」というお声をいただきました。そういう声を聞くと純粋に嬉しく思います。

私たち検査会社は、患者さんと直にコミュニケーションは取れないので、医師たちからお話を聞くことが多いのですが、採用いただける医療機関が増えてそういう嬉しい声をお伺いできるようになってきました。

医師のお悩みを解決できたというフィードバックもいただきます。患者さんの中には、何回受精卵を移植しても失敗してしまうが原因が分からないという課題を抱えていらっしゃる方もいます。「なぜ良い受精卵を子宮に戻しても妊娠できないのか」と患者さんに聞かれても答えられない場合があったそうです。

原因がわかることで、適切な治療を実施できるので、その点でも医師たちに喜んでいただいています。

〇 自宅用子宮内フローラ検査キット

ー 医療機関向けの検査に加えて、エンドユーザー向けに子宮内フローラ検査キットについても紹介いただけますか。

正式名称は「腟内検体採取式 子宮内フローラCHECK KIT」と言います。

子宮の中の菌を正確に調べるためには医療機関で子宮の中から検体を採取いただく必要がありますが、CHECK KITは、ご自身で腟から検体を採取いただき、腟の菌環境から子宮の菌環境を予測し、結果をお戻しするというものです。

ご自宅で簡単に取り組んでいただけるので、医療機関に行かなくても出来る手軽さがあります。ただ、医師にお渡しする緻密で複雑な検査結果のデータに比べて、ユーザーさん向けにはかなり簡易的な結果になります。それでも、ご自分の身体を把握していただき、結果が良くても良くなくても不妊治療クリニックに行くきっかけになればと思い提供しています。

〇 女性の健康の未来を拓く。子宮内フローラ検査の可能性

ー 子宮内フローラ検査は、現在は不妊治療向けの検査として提供されていますが、実は、さまざまな女性の疾患についても関連性があると伺いました。

子宮内フローラ検査は、不妊治療を行う医療機関を中心に提供していますが、不妊治療以外の診療科の医師から、臨床研究で当社のゲノム解析技術を使わせてもらえないかと依頼をいただくことがあります。

例えば、早流産などの産科分野や、癌治療の研究として検査技術を提供しており、不妊治療以外の分野でも、子宮内フローラ検査の技術は役立つことが分かってきました。具体的には、早流産、慢性子宮内膜炎、子宮内膜症、子宮頸がん癌、性感染症といったところで実際に研究が進み、子宮内フローラとの関係性がわかってきています。

また、研究段階ではありますが、例えば、子宮頸がんの原因となっているウイルスについて、その感染率(リスク)が子宮内フローラの状態で異なるといったことも示唆されはじめています。

他の疾患の予防のために子宮内フローラを整えるということも将来的には言えるようになってくるのではないかと思っています。

2. 着床前ゲノム検査(PGT-A)

ー 子宮内フローラ検査に加え、もう一つ注目されている着床前ゲノム検査についても教えてください。

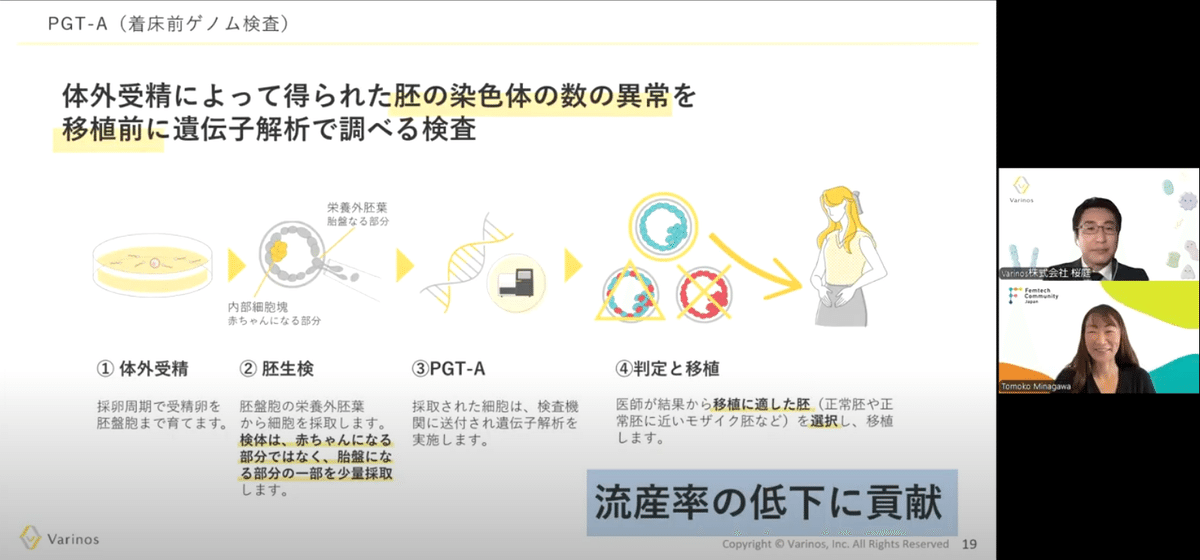

着床前ゲノム検査(PGT-A)とは、受精卵の胚の染色体の数の異常を調べる検査です。体外受精をしている場合でないと受けられない検査にはなりますが、この検査は流産のリスクを低減することに貢献できます。

受精卵は見た目からはわからないのですが「染色体の数が正常でないもの」があり、その場合はそもそも妊娠できなかったり、妊娠できても高い確率で流産してしまうことが分かっています。染色体の数に異常がないかをあらかじめ検査することで、数の異常がある受精卵は戻さないようにしようというのがこの検査のコンセプトになっています。

この検査では、体外受精で得られた胚(受精卵)の一部を採取して、その遺伝子を調べて、染色体の数が正常か、異常があるかを判定します。そして、染色体の異常があった受精卵は移植する優先順位を下げるか、あるいは子宮に戻さないという選択をします。

ー 日本では、不妊治療の患者さんは高齢の方が多く、精子・卵子を提供する親の年齢と、受精卵自体の染色体異常のリスクには相関があると言われています。

おっしゃる通り、女性の年齢と流産率はかなり相関しています。35歳を過ぎると急激に流産率が増加するのですが、その原因の多くが染色体の異常です。(※近年は女性だけではなく男性(精子提供者)の年齢の影響も指摘されています。)

35歳を過ぎると、染色体の異常が急増します。特に日本の不妊治療の患者さんは高齢の方が多いので、この検査を通じて、流産する可能性が高い受精卵は移植の優先度を下げることで、結果的に妊娠率向上につなげることができるようになります。

ー 以前は、PGT-A検査はあまり積極的に提供されていませんでした。今後、この検査は不妊治療の患者さんにとって身近な選択肢になっていくのでしょうか。

現状は、保険との併用ができないので、もし利用したい方は体外受精も含めて自由診療(※公的医療保険ではなく患者が費用を100%負担する)で受診しなくてはならず、少し使いにくい検査になっています。気軽に受けられないことが、難点ではありますが、希望すればできる検査にはなってきています。

3. 今後の展望

ー 子宮内フローラ検査、着床前ゲノム検査、それぞれ不妊治療の患者さん一人ひとりが少しでも治療を前に進めるように後押ししてくれるサービスだと思います。今後の事業の展開について教えてください。

不妊で悩んでいる方は日本国内だけではなく、海外にもたくさんいらっしゃいます。子宮内フローラ検査は、我々が世界で初めて実用化していることもあり、検査精度が非常に高く、多くのエビデンスを持っています。そのため、日本国内に留まらず海外の不妊治療されている方にも貢献したいと思い、海外展開も進めています。

また、子宮内フローラ検査自体は、すでに不妊治療だけではなく、産科や癌の分野でも使っていただくような研究開発を進めており、今後、医療現場で活用していただける段階まで進めていきたいと思っています。

さらに、Varinosがもつ高いゲノム解析技術を活かし、不妊治療をされている方だけではなく、女性の健康に役立つような検査も開発をしていきたいと思っています。

ー 医療機関との研究の可能性以外にも、企業などとの協業について今後の展望があれば教えてください。

私たちは、ゲノム解析技術を用いた検査を開発し、実際の医療現場で使われる検査にしていくのが得意です。技術の実用化に興味ある企業さんがいらっしゃるのでしたら協業していきたいと考えています。

また、有用な研究成果をお持ちでも、実際の医療現場での実用化までは大きな距離があり、かなりの時間と労力がかかります。私たちは、子宮内フローラ検査や着床前ゲノム検査など、豊富な検査開発実績があります。そういった観点でも興味がある企業がいらっしゃればお声がけいただければと思います。

4. メッセージ

ー 最後に読者のみなさんへメッセージをお願いします。

FemtechというカテゴリーでもVarinosを認識していただいてることは大変嬉しく思っています。

ディープテック系の技術シーズの事業化は、本当にお金も時間もかかりますが、やはり真面目に取組んでいくことによって認知度も上がり、皆さんに使っていただけるようになってくると思います。技術開発を進めることで、大きく医療に貢献できると思うので、もし同じ志を持つ方がいらっしゃいましたら、ぜひ一緒に盛り上げていきたいと思っています。

また、私たちの事業そのものだけでなく、妊娠や出産、不妊に関する啓発も大事だと思っています。

不妊治療は時間(年齢)との戦いとも言われますが、日本は特に40歳前後で不妊治療を受けている方が多くいらっしゃいます。妊孕率が35歳以降下がっていくということを知っていれば、もっと若いうちから妊活や不妊治療に取り組んだのに、という声を聞くこともあります。

そのため、早い段階から妊娠・出産に関する理解を深めていただくための啓発も必要だと感じています。同じ想いを持っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ、お声掛けいただきたいです。

【インタビュアー:Femtech Community Japan 代表理事 皆川 朋子】

外資ITコンサルティングに従事後、英Cambridge大学でのMBA留学を経て、独立系戦略コンサルティングファームの執行役員、人工知能ベンチャー取締役・事業責任者に従事した後、独立系VCに参画しスタートアップへの投資・事業成長の支援、女性起業家支援などに従事。複数のFemtech企業への投資実績を有する。現職は、Women’s Healthに注力するグローバル製薬企業にて女性ヘルスケア領域の事業拡大に従事。

2021年3月、Femtech Community Japanを設立。

【取材協力・執筆:Femtech Community Japan 金井 響加】

京都の大学でジェンダー論を専攻しながら、Femtech Community JapanでSNSを担当。ジェンダー平等の実現に向けて、最新のトピックスを発信しながら、誰もが自由に自分らしく生きられる社会の実現に貢献したいと考えている 。

Femtech Community Japan法人会員募集中!

Femtech Community Japanでは、スタートアップ・大手企業、VC・投資家、⼤学・研究機関、医療・ヘルスケア関係者メディアパートナーなどが集まり、Femtech関連の取り組み・情報共有や現状の課題と今後に向けた議論・ネットワーキングなどを行っています。

通常会員・スタートアップ会員も募集しております。ご関心の方はお問合せ(hello@femtechjapan.org)もしくは下記お申込みフォームよりご連絡ください。

■会員申込フォーム

https://forms.gle/9URYzyHt4NsHcxBB9

■団体紹介資料https://drive.google.com/file/d/1GFqX9i2kF3gcG84AWnLGPZW0yeIk-2bo/

■X