何故日本のAI技術は中国人に完全敗北したのか?

はじめに

自分は去年の今頃(2022年12月)に、「AIアートとMMDについて。金は著作権より重い。」という記事を書いた。

その記事を書いたら、「MMDは日本の3DCGを破壊してしまった 」という記事も合わせてバズった。

「MMDは日本の3DCGを破壊してしまった (2022年度版)2022/08/16加筆」

2018年に日本の3DCGがMMDでガラパゴス化したと指摘され、およそ3年が経過した。

現在の日本の3DCGはどうなってしまったのか?

結論から言えば中国(ビリビリ動画)に日本の3DCG(ニコニコ動画)は完全に追い抜かれてしまった。

日本の白物家電が中国・韓国製に駆逐されたのと同じように、世界から完全に取り残されてしまったのだ。

ひとことで言うなら「日本の3DCG技術は終わってる」という話である。

さて、今回の話はAIイラストである。

昨年度にstability.ai社がstable diffusionという画像生成AIをインターネットに突然無料で公開したことで、イラスト界隈はまさに破壊されつつある。

今年の自分はNHKニュース7に自分のAIイラストが出てくるわ、

毎日新聞に自分が特集される記事が出るわ、

株式会社スケブに訴訟されるわ(匿名VPNで対策していたので現在に至るまで何もなし)で、

2023年度は自分の人生の中でいろんなことがありすぎた年だったが、その辺の話は自分の過去のNote記事を参考にしてほしい。

どうでもいいっちゃどうでもいい話だし。

今回はそんな話よりも中国のAI界隈の話である。

「AIの分野において中国系の人間が圧倒的に強い。」

これは生成AIを研究する人間たちも認める事実である。

https://twitter.com/kiyoshi_shin/status/1730701763106505017

なんで画像生成AIは中国系の人が圧倒的に強いのだろう。本当に出てくる先端論文が中国の研究機関だったり、アメリカでも中国系と思われる方の比率を高い気がする。

— 新清士@(生成AI)インディゲーム開発者 (@kiyoshi_shin) December 1, 2023

どなたか、その背景を説明できる方、もしくは関連する記事をご存知の方いますか?

体感なので数字が出せないのですが、画像生成に限らずAI系のほとんどの分野で中国が強い気がします

— 抹茶もなか (@GianMattya) December 1, 2023

5年くらい前に自然言語処理のトップ会議(ACL)に出た事があるのですが、発表者が半分以上中国でNLP分野はほぼ中国の天下だな…と思った記憶があり、AI全般で圧倒的に強い背景がありそうです

結論から言えば中国に日本のAIは完全に追い抜かれてしまった。

日本の白物家電が中国・韓国製に駆逐されたのと同じように、世界から完全に取り残されてしまったのだ。

中国生成AI界隈と日本の現状

AIイラスト・生成AI技術は中国においても熱狂的な勢いで拡大している。

そして中国のエンターテインメント業界において、AIによるマンガ製作が新たな注目点となっている。

上記の画像はAIマンガ家を育成・人材を募集する記事である。

育成コースに参加するのは無料ではないのだが、卒業してAI漫画家になれば奨学金としてこれまでの授業料が返済される。

これは本当に凄いことである。

AIを用いたマンガ制作では、従来の手法に比べて大幅に作画速度を向上させることができる。

上記はフルカラー28ページを2日で完成させた例である。

凄まじい早さである。

当然ながら人間のアシスタントなんて雇っていない。

まさにAI生成技術は漫画界の革命である。

漫画を描く行為は過酷である。

週刊連載で体をぶっ壊ししてそのまま休載。

アシスタント代を払いすぎて漫画家は赤字になる。

現在でも漫画業界はそんなしょうもない話ばかり流れる。

藤本タツキ先生のコメント。

そんなブラック企業も真っ青な話ばかりの漫画業界において、AI技術は救世主になるはず…と思われていた。

しかしながら集英社、小学館、講談社など、現在日本のマンガ業界においてAIを活用したマンガを商業的に活用しようとしている出版社は今のところ1社も無い。

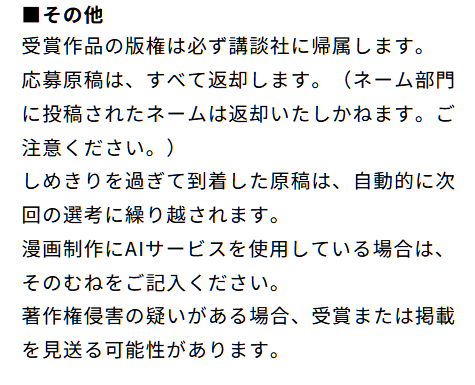

それどころか、何故か講談社の新人マンガ賞には意味ありげに「AIサービスを使用したら申請しろ」と明記されている。

AIサービスって何だ?と思うが、とにもかくにもAI使ったら「AI使いました」と申請しろとのことである。

どう考えたって選考に影響するとしか思えない。

AIの話の直後で、著作権侵害の疑いがある場合、とあるわけで、どう見たって「新人はAI使うなよ!著作権侵害になるだろ!」という講談社からのメッセージにしか見えない。

投稿者は自分の個人情報やSNSなども記載するわけで、そのSNSの内容も当然チェックされる。

自分のSNSでAIイラストを投稿していたら選考に響くのはほぼ確実である。

似たようなケースとしてに株式会社スケブが「XでAIイラスト投稿しているクリエイターは予告無しにリクエスト権を剥奪する」と宣告した。

スケブというのはファンがクリエイターを応援するサービスであって、スケブがクリエイターを監視する情報機関じゃないだろ?何でこんなことやってんだ?

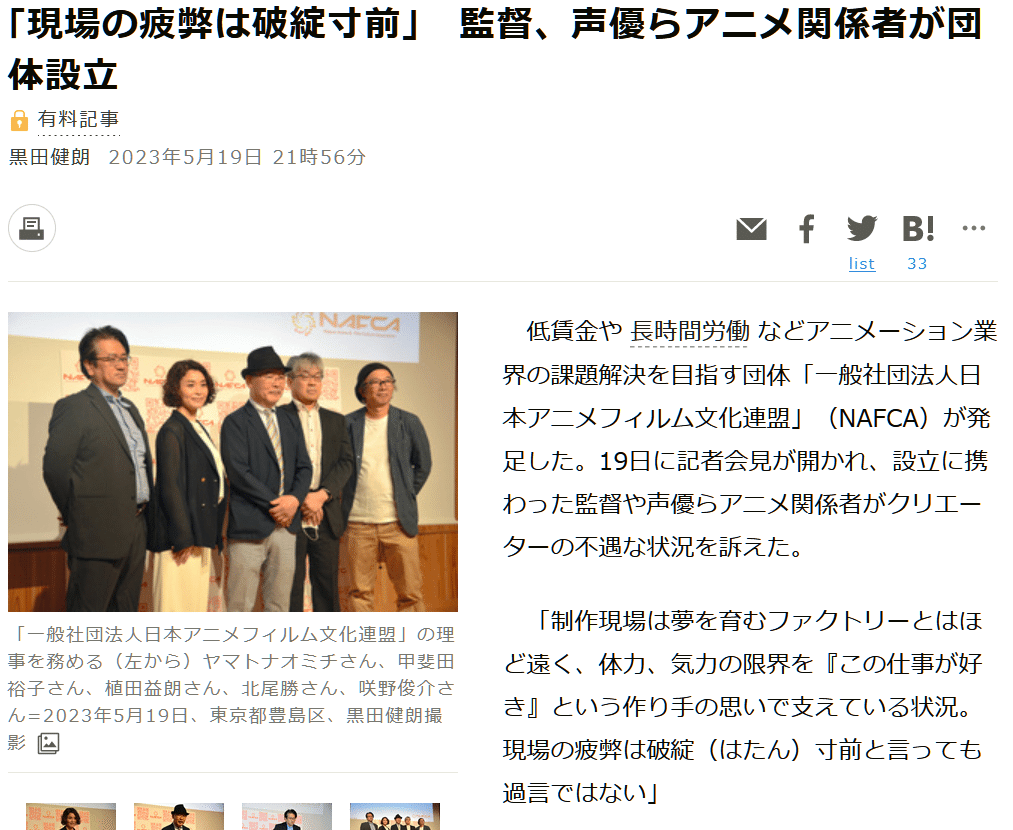

また、アニメ業界「日本アニメフィルム文化連盟 -NAFCA-」は最近になって、AI技術に対して「規制しろ」というパブリックコメントを発信している。

「アニメ制作現場の疲弊は破綻寸前」であることは、他ならぬ「日本アニメフィルム文化連盟 -NAFCA-」が認めている。

「制作現場は夢を育むファクトリーとはほど遠く、体力、気力の限界を『この仕事が好き』という作り手の思いで支えている状況。現場の疲弊は破綻(はたん)寸前と言っても過言ではない」

…でも、便利なAI技術は拒絶するぞ!!

えっ?なんで?

この人たち何言ってるの?

「アニメに未来があることを信じたい」とはギャグで言っているのだろうか?

日本のゲーム業界もAIイラストのアンチが多い。

意外にもITの専門家であるエンジニアやプログラマーには、AI製のイラストに対して否定的な感情を示す人が多い。

…具体的名を挙げるのはやめておく。

一方で、

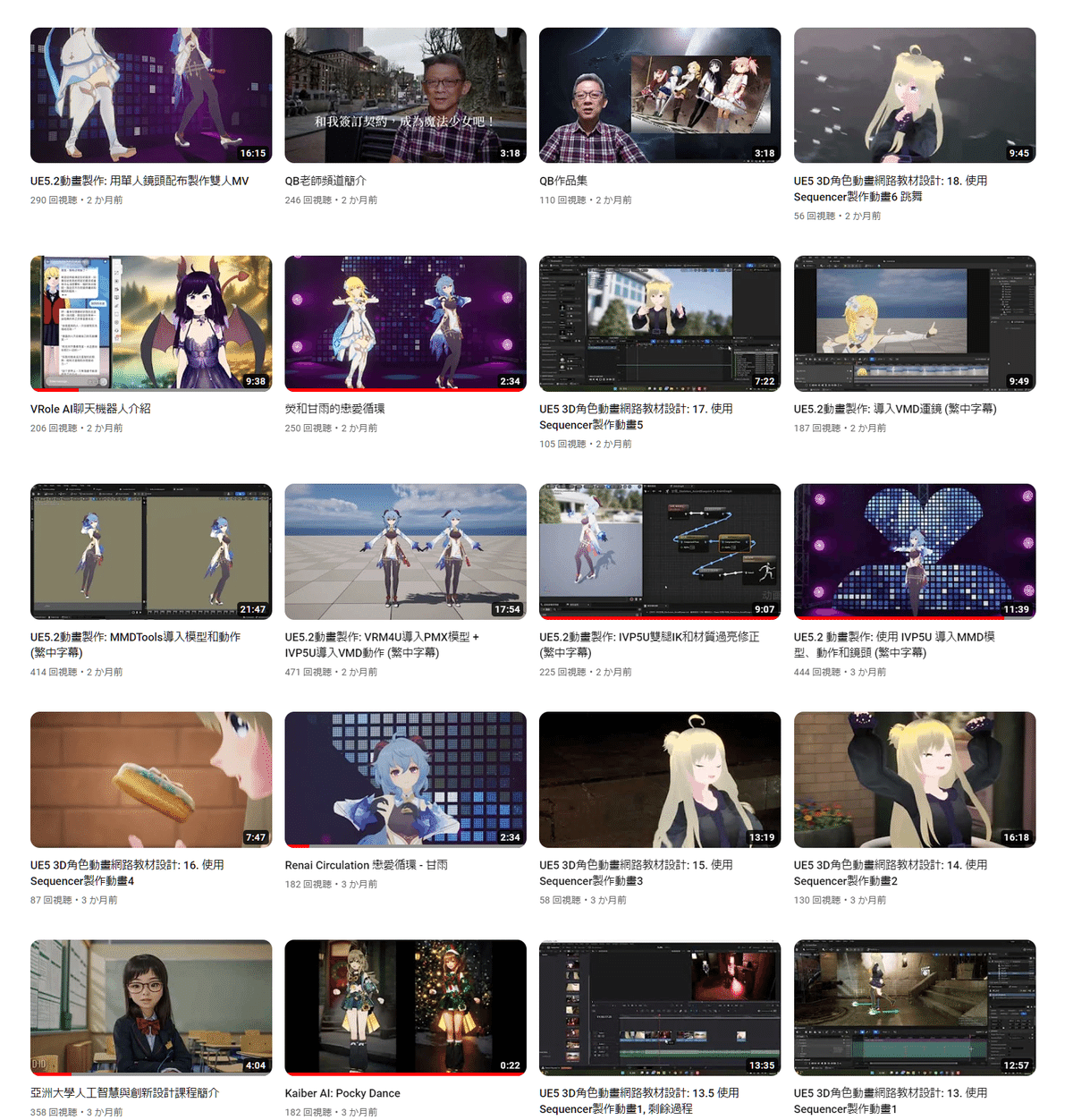

台湾の名門大学、亜洲大学の創意デザイン学部では生成AIに関する授業が必須課程となっている。

これ権利者の許可取ってるんですかね?

というか大学の授業で権利者に無断でMMDのモーション使ってますよね?

…まあ細かいことは見なかったことにして。

とにかく中国でも台湾でも上海でも「クリエイターはAI使え。使わないと生き残れないぞ!」という話になっている。当然である。

一方で、

我が日本国では

現場の疲弊は破綻(はたん)寸前!!!

誰か助けてぇ!!

でも便利なAI使うのは絶対に嫌なのぉ!!

AI使う奴はクリエイターの敵なのぉぉぉ!!!!

と叫んでクリエイターたちは過酷な環境のまま労働している。

nizimaのCEO、中城 哲也氏の発言である。

生産性の欠片もない思想である。

日本の漫画、アニメ業界、IT技術界隈は、

「便利な道具を使うクリエイターはクリエイターとして俺は認めねえよ」と堂々と宣告している。

一方中国では便利な道具を使って生産性を上げていました。

なんなのこの国?バカなの?死ぬの?

世界競争力年鑑によると、日本の競争力総合順位は過去最低の35位となったそうです。

一方アルファベット(グーグル)のCEOは中国がAI最先端に立つ見通しだとしている。

「中国はAIの最先端に立つことになろう。それは当然だ」と語った。

まぁその通りになるんだろう。それは当然です。

自民党議員がAI開発で日本が勝つチャンスとか言ってましたけど。

どうせまた日本のボロ負けです。

「あーあ。日本はまた競争に負けたのか」

数年後にはこんな感情が日本全土をまた包み込むことでしょう。

まったくもってウンザリです。

中国AIイラスト技術は何故進んでいるのか

AIイラストは中国においても熱狂的な勢いで拡大している。

その中心はビリビリ動画である。

そして、そのビリビリ動画のAIイラスト界隈においてのリーダー的な人物が登録者数100万人(2023年12月1日現在)の「秋葉aaaki」氏である。

秋葉aaaki氏

「秋葉aaaki」氏はAIイラスト分野での「エンジニア」である。

エンジニアで登録者数100万人である。

イラストレーターで100万人ならまだしも、エンジニアで100万人である。

この人物は一体何が凄いのか。

この人物が注目されている理由の一つは、AIイラストの初心者向けに、使いやすい統合パッケージを提供している点にある。

とにかくわかりやすい。

生成AIイラストについて、特にローカル環境を扱っている者なら知ってると思うが、正直AIイラストのツールはなんか妙にとっつきにくい。

いやまぁ分かるけど。なんかUIが味気ない。

さて、この統合パッケージ。

WebUIを最初に起動したのが下記画像である。

何かたくさん入ってないか?

ローカル環境を知っている人間なら、この画像の意味が分かると思う。

最初から全部入っている。

中国語化済み。

AnythingV5

animevae(リークのあれ)

EasyNegative

いろんなExtension

ControlNET(モデル含む)

WD1.4tagger

ありとあらゆるものが最初から入っている。

その合計、23GB!!

さて、これを読んでいる日本人にとって、「ControlNETのモデルが最初から含まれている」ということがどういうことか理解できるだろうか?

日本人はAIイラストを解説する際に、huggingfaceとかGitHubからデータをダウンロードしてください。と説明するはずだ。

実は難しくないか?

しかし、本当の本当に今までIT関連に慣れていない人間の場合、huggingfaceとかGitHubからダウンロードするだけでも敷居が高いのだ。

CMDってなんやねん?コマンドプロンプト?なにそれ??

…みたいな人間はパソコンを扱う側からすればむしろ多数派である。

「gitコマンドでcloneを使用して、リポジトリをローカルのディレクトリにクローンしてね!」

↑ ちょっと何を言ってるのかわからんという人間のほうが多数派である。

じゃあどうする?

中国人は「自分のクラウドドライブから全部まとめてダウンロードさせる」という解決法を思いついた。

ControlNETモデルとか全部アップロードしておいたぞ。

全部食うんだ。

なんかライセンスとかあったような気が…

「私は一向に構わん。食うんだ。」

モデル配布サイトのリンク集も置いておく。

わからないことがあればコミュニティに直接質問出来る項目も用意しておいた。

なんか普通にNovelAIリークのモデルとかあるような…

「私は一向に構わん。食うんだ。」

Stability Matrixよりも高機能で、わかりやすくて、ユーザーフレンドリー。

「全部まとめて配布」ってのは同じことを日本でもやればいいと思う。

モデル、VAE、Negative、LoRA、Extension、ControlNETなど…AIイラストというのは複雑でハードルが実はかなり高いと分かっているのに、誰もそれを改善だとか、問題視するような意見が日本から出てこないのか。ここまで技術的にややこしいと途中で挫折した人間だって少なくないはずなのだ。

更に秋葉aaaki氏はLoRAトレーニングセットまで配布している。

参考資料とか設定項目には解説とかもある。

人々に求められているのはこういうものだろ!?

動画再生回数51万回!!!!

秋葉aaaki氏が中国AIイラスト界の頂点に立っていることは、ビリビリ動画のユーザー層にとって非常に意義深い。

トップにいる人間がやり過ぎなくらい、とにかく親切丁寧でわかりやすく、ユーザーフレンドリーに接している。

そうなると他の人間もそれに合わせた対応をしないと評価されなくなる。

この場合の評価とは、フォロー、高評価、投げ銭(コイン)のことである。

それ故に、ビリビリ動画にはYouTubeと比較しても圧倒的な数の、親切で丁寧、そして分かりやすく魅力的な解説動画が存在している。

理解できる解説が存在しているからAIに対する興味と関心が専門職だけではなく一般層まで広がっている。

故にビリビリ動画のAIイラストコミュニティは総合的にレベルが高い。

「技術的に理解出来ている」人間の比率が日本に比べて圧倒的に高い。

中国は「親切な人間」の評価が社会的に高くなる。

誰にでも理解できるわかりやすい解説。理解させる為の手間は惜しまない。

理解させるための手間は「ITエンジニアがやること」だ。

社会主義国家として当然の思想である。

さて、日本の場合、どんな解説が出回っているだろうか。

「AIイラストの解説記事をファンボックスで書きましたわー!」

リンクをクリックすると「有料限定」

「ControlNETを解説するNote記事を書いたので読んでくださーい」

読み進めると途中で「有料限定」

…もうね、情報商材で金儲けをするなとは言わないが、無料で配布されているツールの基本的な使い方の解説記事に対して途中まで読ませて、後は有料でーす、とか何だそりゃと思う。それに対して金を払おうとする側も正直どうかしている。

せめてイラスト制作のプロが教える何か実践的なテクニックの内容だったらまだ分かるのだが。

じゃあ中国人は金取らないのかよ?というと実はそんなことはなく、アフィリエイトが仕込まれていたり、情報商材に誘導されることは日本と比べるとかなり露骨に多い。秋葉aaaki氏のツールにもモデル配布サイトへのリンクが張られているのは結局アフィリエイトになっているわけで、ただ親切でやっていることではないのだ。

しかしながら、日本の場合は情報を遮断してしまえば金儲け出来るという思想が蔓延しているわけで、中国のように情報を拡散すれば金儲けになるというやり方とは違う。

これが日本で10代20代の若者がAIイラストに関心が薄い大きな原因になっているように思える。いちいち金払えってなんやねん。そんなものより別の趣味を探そうってなるだろう。

AIイラストだけでなくアンリアルエンジンのように専門知識を必要とするITツールにおいてもこれは同じで、日本では情報を得る側が金銭を支払う文化が根強いと言える。

無料でアンリアルエンジンの講座が無料で見られる。

専門学校の先生の授業がタダというのも不思議な話ではある。

中国では技術者が増えることが個々の利益に繋がるという考えがあるように感じる。それに対し、技術の拡散を目的としたStable Diffusionですら、日本では一部の人だけが利用することを良しとする風潮があり、これは理解しがたい。

とにかく日本のITエンジニアは驚くほど不親切なのだ。

開発したツールを利用してくれる人間は、ITエンジニアにとって「お客様」である。何でそれが理解できないのか?

ユーザーのニーズに応えて誰にでもわかやすく作れば自分の評価が高くなりやがて成功者として扱われる。スティーブ・ジョブズとか知らないのか?

わかりきっていることなのに、日本のエンジニアという人間たちは何故わかりにくく、説明の手間をわざわざ惜しむような真似をして、ユーザーを混乱させることばかりするのか?それは社会に対する甘えだろ。

これほど「お客様」に不親切でも許される職業が他にあるか?

この思想の基にあるのは、ITエンジニアの間で見られる「自主規制」の傾向だ。

ルールを守らない日本のITエンジニアVSルール厳守の中国

とにもかくにも、日本のITエンジニアは自主規制が大好きである。

一番わかりやすい例は、この画像生成AI Advent Calendarを主催して、1年前に自分が散々バカにしたあるふ氏だと思う。

想定される用途

画像生成AIに関する報道 公共放送だけでなく、営利企業でも可能 画像合成AIに関する情報を「知る権利」は創作業界に悪影響を及ぼさないと判断したためです。また、報道の自由などを尊重しました。 クールジャパンの紹介 他国の人にクールジャパンとはなにかを説明すること。 他国の留学生はクールジャパンに惹かれて日本に来ることがおおくあります。そこで、クールジャパンが日本では「クールでない」とされていることにがっかりされることがとても多いとAlfred Incrementは感じております。他国の人が憧れる自国の文化をもっと誇りに思ってください。 研究開発 Discord上でのモデルの利用 プロンプトエンジニアリング ファインチューニング(追加学習とも) DreamBooth など 他のモデルとのマージ Latent Diffusion Modelとクールジャパンとの相性 本モデルの性能をFIDなどで調べること 本モデルがStable Diffusion以外のモデルとは独立であることをチェックサムやハッシュ関数などで調べること 教育 美大生や専門学校生の卒業制作 大学生の卒業論文や課題制作 先生が画像生成AIの現状を伝えること 自己表現 SNS上で自分の感情や思考を表現すること Hugging Face の Community にかいてある用途 日本語か英語で質問してください

想定されない用途

物事を事実として表現するようなこと 収益化されているYouTubeなどのコンテンツへの使用 商用のサービスとして直接提供すること 先生を困らせるようなこと その他、創作業界に悪影響を及ぼすこと

使用してはいけない用途や悪意のある用途

デジタル贋作 (Digital Forgery) は公開しないでください(著作権法に違反するおそれ) 他人の作品を無断でImage-to-Imageしないでください(著作権法に違反するおそれ) わいせつ物を頒布しないでください (刑法175条に違反するおそれ) いわゆる業界のマナーを守らないようなこと 事実に基づかないことを事実のように語らないようにしてください(威力業務妨害罪が適用されるおそれ) フェイクニュース

ダラダラダラダラとなんかめんどくせぇ規約を作ってモデルを配布。

その結果、誰からも相手にされず完全無視された。

これこそ世界に敗北し続ける日本ITエンジニアの典型例だと思う。

自分が作ったものに実態とかけ離れた規約、規制、用途に従うことを望んでいる。

普通の人間はエンジニアの思想なんかクソどうでもいい。

プログラミングやエンジニアの仕事はとても退屈。

倫理的かどうか以前に君たちは道具(ツール)だよ。

紹介した、だだっこぱんだ氏。

何故かここに来てNovelAIに自制するようコメントしている。

今年2023年11月16日にNovelAIのV3が公開されたときにも、それまでAI技術を推進していたはずの日本のITエンジニア達が、「イラストレーターの画風が出るのは危ない」などと自制を求めていた。

いや、おかしい。

アメリカ合衆国の法律でも日本でも画風には著作権など主張は出来ず、アメリカでの裁判でアーティストの画風を無断でAI学習することに違法性はないと判断されたはずなのだ。

これまでに幾度、アメリカ合衆国のアーティストが裁判上で主張を取り下げたというニュースが流れたことだろう。

この事実を知らないことなどあり得ない。

なのに何故今更自制など求めているのか。

日本のITエンジニアの感覚が一般人のそれと大きく乖離しているからだ。

ITエンジニアが自分の思い込みで「AI技術は危険」と主張すると、自然とAI技術反対のラッダイト運動家たちも「AIはリスクが高い!制御しろ!AIをなくせ!」と声を上げる。

私も「合法でもやってはいけないことはあるよね」という考えなので、これはある種ほっとするアンケート結果になりました。よくこの議論で言われるのが、「表現の自由のラインを勝手に後退させるな」論です。つまり、「はっきり合法なものを、敵対相手のお気持ちに屈して禁止行為にするな」というような主張で、それなりにうなずけるのですが、一方で「合法だけど極めて自らの評判を落とす行為」とか「合法だけど他人を極めて不快にさせる行為」というのも厳然と存在するわけです。「公衆の面前で鼻くそをほじって食べるようなことは、合法だけどワイはしないな」「でもそれをしたい人もいるから、価値観を押し付けないようにしよう」くらいの考えがちょうどいいんじゃないかな、と個人的には思っています。

この記事を書いたアンケート3日後の11月23日、Xで「絵柄割れ厨」という言葉がトレンド入りしました。画像生成AI利用者は他人の絵柄を割って(盗んで・無断使用して)いる厨房(迷惑ユーザー)であるという意味の蔑称かと思われますが、結果としては回答者の83%が「違法だ」もしくは「自分は投稿しない」と認識しているということも、ぜひ知って頂きたい事実です。

ぜひ知って頂きたい事実とは何だと言うのか?

83%のAIイラスト作成者が、他人の絵を盗んで、無断使用していることに対して「違法だ」「自分は投稿しない」と認識しているのなら、AIに反対するラッダイト運動家たちからすれば、「お前自身が違法と分かっているのなら今すぐそのAIイラスト作成ツールを使用するのをやめろ」という話になる。

「83%の人間が他人の絵を盗んで学習することを問題」だと認識しているのなら、「問題を自覚しているAIイラスト作成者の83%は世間から叩かれて当然だ」

相手側はそういう結論にしかならない。

相手は主張を理解する為に議論に参加しているのではなく、主張を叩き潰すために議論に参加している。

「学習と生成は概念が異なる」?

本当にそれが世間に伝わるとでも思っているのか?

騒ぎ立てたのはAI推進派!!

良識あるAI学習者はNovelAIを使うのを今すぐやめろ!!!

違法性を認識しながら使う奴は割れ厨!!!

そういう主張に持っていったのはAIイラスト使用者!!

現にNovelAIは危険だからやめろ!!という主張が話題になり、

挙げ句の果てには「絵柄割れ厨」という謎の蔑称が発生する始末。

自分から「合法でもやってはいけないことはある」という言葉を使用した瞬間に不特定多数が参加する権利を巡る議論は「ルール無用」と化す。

100人居たら100人のそれぞれが考える「合法でもやってはいけないルール」を巡って、永遠に終わらない議論を繰り返すことになる。

というか実際にこの日本国はそんな無意味な議論でここまで停滞している。

正確に伝えたいエンジニア🆚良く聞こえない担当者#エンジニア漫画 pic.twitter.com/Tk0hH0w8vO

— まふる@エンジニア漫画 (@mafull_0w0) September 4, 2023

話は変わるが、交渉の場において「技術的には可能です」と伝えたいエンジニアの話がよく挙がるのだが、「伝えたい」というのはただの承認欲でしかない。

ITエンジニア、いわゆる理系の人間は「自分が考えていることを正確に伝えたい」という傾向があまりにも強い。

実際は正確に伝えることが重要なのではなく、相手にどう伝わるかが重要なのだ。

「NovelAIは法的に危険なイラストが出る」

だけど「自分はNovelAIは危険であるという主張をしたいのではない」

AI推進派はこんなことを平然と言った。

それに対して、AIに反対する人間は当然「NovelAIは危険である」と喚き散らして拡散しようとした。そして実際に大成功してしまった。

理系の人間は自分に都合の良い方向に捉えてくれることを期待し過ぎる。

現場を混乱させるコミュ障はそのうちレイオフ(リストラ)されて全員ChatGPTに取って代わることになるだろう。

コミュ障は企業としては本当に邪魔な存在だし。

君たちはツールだよ。

ITエンジニアが議論を混乱に陥れる要因の一つに「定義を曖昧なものにしたがる」という傾向がある。

例えば、

「イラストレーターの画風を学習したLoRAは著作権違反に該当しない。文化庁もそれを認めている。議論するまでもない」

VS

「イラストレーターの画風を学習したLoRAが著作権違反に該当するか否かはまだはっきりしていない。裁判による判例が必要」

ITエンジニアが支持したがるのは後者である。

理系は定義が曖昧になっている言葉を見ると安心する。

だから定義は曖昧にしたい。

前提・定義を曖昧にしたまま説明をしたがるから相手に伝わらないのだ。

これはAIイラスト界隈にとって悪影響にしかならず、それが最も顕著だったのがLoRA学習だったように思う。

日本語を話すKohya氏がその学習法を開発したにも関わらず、日本のエンジニアたちの説明があまりにも下手だったため、一般ユーザーには「理解できない」という理由でなかなか浸透しなかった。

一方中国人はわかりやすい説明が出来る人物が多数いたのであっという間にLoRA学習の技法が広まった。

https://www.youtube.com/watch?v=N1tXVR9lplM

余計にわからなくなる」という指摘。

SNSではエンジニアは曖昧な言葉を使い、説明において前置きを省くのが人生において普通のことになっているので、会話の中でどんどん前置きを省き、他人から見て意味不明な言葉を使うようになり、誰からもわからないような事ばかり言うようになって、仲間同士だとそれが気にも留めないようになる。認識がおかしいことになっていく。

一方SNSではなく掲示板という場所になると一転して、意見は曖昧ではなく断定の形じゃないと支持されにくくなる。

「もっと議論をしろ」

「白とも黒とも言い切れないもの」

こういう意見には掲示板において容赦なく低評価が入る。

「議論する場がSNSではなく、オープンな掲示板形式の場所」。

ビリビリ動画も同じ形式を取っている。

これが実はビリビリ動画の強さでもある。

…さて、この権利問題は、別にAIイラスト界隈に限ったことではなく、絵に関する権利問題について散々議論してきたことである。

結論はもうシンプルで、「画風には著作権はない」「版権については版権元が全部判断しろ」。法律の判断に従え。これだけだ。

これが何故か日本のITエンジニアには出来ない。

法律に従うべきという感覚がITエンジニアには存在していない。

法律よりも自分の感覚を優先しようとしてくる。

年食ったオッサンだともっと酷いことになっている。

SNSでは年食ったオッサンが集まって話をしているので余計に酷くなっていく。

一方、中国では、「何が何でも法律を守れ。でなければ逮捕」という分かりやすいルールで支配されている。守らなければ社会的に抹殺される。

個人の思想なんか徹底的に軽視されているのだ。

それが国民の幸福度に繋がるかは置いておいて、競争力という点については圧倒的な強さで日本などを追い抜いていった。

結局のところ、自民党が強く発言出来ていないことが問題である。

内閣府特命担当大臣(科学技術政策担当)高市早苗が文化庁の見解に基づいて、フラフラしている国民にガンガン言えば良いと思うのだが、最近は自民党内閣が求心力が落ちているのもあって弱々しい印象すらある。

いっそのこと日本の漫画出版社、pixiv、スケブ、コミティアなどのプラットホームにおいて「AIを許容しているか否か」で、日本政府が対応に差を付けるべきだ。

「AIを否定する企業は国家戦略に反逆する意志があるとみなして政府主導のプロジェクトに参加させない」

ここまで日本政府がはっきり言わないと収拾がつかない。

やっぱり中国共産党が日本を侵略してくれることを望むしか無いのか?

中国が強いシンプルな理由。「若い。」

さて、ビリビリ動画のユーザー層が強い最大の理由。

それが若さである。

2018年1-2月の月間アクティブユーザー数の7600万人という数字だけでなく、そのうちの82%が「Z世代」(1990年-2009年生まれ)であることが強調されました。

ユーザーの構成比は、男:女=56.1:43.9、年代別では15~19歳が19.5%、20-24歳が53.6%であり、両者で7割を超えます。(95年生まれは2018年に23歳)

ビリビリ動画は20代までのZ世代が82%。

ニコニコ動画とかいうオワコンとか、40代以上が半数近くのAIイラスト界隈とは大違いである。

オッサンとオバサンは認めたくないだろうが、メディアコンテンツを制作する際に、「若い」というのは圧倒的に有利である。

冷静に考えて、感性が枯れてる昭和生まれの40歳代に何が出来るというのか?

自分の子供が成人しててもおかしくない日本のオッサン

VS

感性の若い10代から20代の中国の若者たち。

最新のメディアコンテンツで戦えるはずもない。

そして「若い」は恐れを知らない。

挑戦する意欲に溢れている。

いやヒトラーでアイドルって何だよ?と思って見たら

本当に全力でヒトラーが日本語でアイドル歌ってた。

裕 仁 天 皇

ム ッ ソ リ ー ニ

AI落第美大生

こんなノリなんてもう昭和生まれのオッサンには受け付けないだろ?

本来AI技術なんかこんなノリでいい。

TikTokでジブリフィルターなんか大流行しているのに、日本のAI界隈は画風を守れ!!権利を守れ!!危険だぞ!!と騒ぎ立てる連中ばかりだ。

日本のAI技術者の83%がトラブルになることは絶対に避けたほうがいい。という発想でやってるもんな。

マジでつまらない性格してるわ。

日本には感性死んでるオッサンとオバサンしかいない。

そりゃあ20代なんか興味も持てねえわな。

本当に日本のAIはつまらないからな。

ごめんなさーい

ごめんなさいがきこえなーい

共産党はもっと言語統制しろ

この人を見よ。

とにかく、さっさとビリビリ動画に登録して、「ai绘画」とか適当なキーワードで検索しまくってみてほしい。

質、量、その全てが圧倒的に日本を上回る。

字幕付いてる動画なら日本語出来ることはMicrosoft Edgeで確認済み。「動画をダウンロードして、動画の音声を読み起こすwhisper使って、ChatGPT4で中国語を翻訳する」くらいは出来るようになった方がいい。

ChatGPTに3000円課金する金がもったいない?

それは今すぐ人生を悔い改めろ。

3回コピペすればいいだけ。

参考↓

https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-whisper/

ついでに抑えておきたいのが、中国のクラウドドライブ、夸克网盘(Quarkネットワークディスク)である。

中国界隈ではグーグルドライブとか使えない(?)のでこのよくわかんないクラウドドライブに登録する。登録しないと動画の資料とかが手に入らない。

登録自体はスマホのWeChatアプリから無料で行けるので簡単である。

百度のBaidu Driveの場合、日本のスマホから電話番号登録できないが、「小度音箱」というアプリから登録することで日本からでも登録可能。(自分で確認済み 参考サイト https://0115765.com/archives/2554)

ここからビリビリ動画投稿者のうち、自分がフォローしている人間を何人か挙げる。

秋葉aaaki

中国AIイラスト界隈の「ボス」。

非常にセンスがあるエンジニア。

圧倒的支持を集める。

自带马赛克属性的阿尼(自動的にモザイク属性を持つアニ?)

ビリビリ動画にてAIイラストを解説する人間はかなりたくさん居るが、この人物は最もアーティストの視点から解説しておりレベルが極めて高い。

動画を見ればすぐに「現場で使っているアーティストの動画」だと分かるはずだ。

「やっている」人間の解説は貴重。

呉東子AI

「赤ちゃんから老人でも理解るAIイラスト解説記事」を投稿している。

どこかの月額1000円取ってるヤツと違って、凄まじい文字数の解説が全部無料で読める。(しかも動画付き)

基本的な使い方講座に金払うくらいならこの人を参考にしたほうがいいんじゃないでしょうか?

AIGC教程

かなりの投稿頻度でAIイラストのテクニックを動画にして投稿している。

AI绘画君

現在毎日AIイラストのテクニックを動画にして投稿している。

设计师的AI工具箱

イラストから生成する3DCG系の情報を投稿している。

日本で注目している人間がまだ少ない分野?だと思う。

3DCGも生成する時代です。

带你吃火锅儿

Comfyuiの解説動画投稿者。

解説されたノードも何もかも配布している。

とにかくビリビリ動画には解説動画投稿者が山ほどいる。

もうとにかく多すぎるくらいにいる。

それで以前にも言ったことだが、AIの他にもアンリアルエンジンなどの3DCGの解説なども日本とは比較にもならないレベルで存在している。

本当にアーティストを目指したいのならビリビリ動画で勉強するのが一番である。

もう有料Noteとか月額1000円のファンボックスとかはさっさと全部切った方がいい。余計にバカになるだけだ。

「絵柄割れ厨」とか脳が腐っているとか思えない言葉が話題になるSNSも基本見ないほうがいいと思う。低能を見ているとこちらまで脳が腐る。

中国語がどうしても受け付けないというのなら、とりあえず英語圏のredditとかでもいい。

日本に依存するな。

とにかくこの腐った日本国から1度離れろ。

インターネットやめろ

絵柄割れ厨だのワケわからん言葉が蔓延したり、作品とは無関係のイラストレーターのお気持ちが拡散されるSNSは、本当に表現を目的として活動したいアーティストにとっては「毒」にしかならない。

何故この情報社会の時代に、法律を完全無視した感情論など蔓延するのか。

それは我々がインターネットに依存し過ぎているからだ。

画風とかも当然使える。

LoRA投稿者は収益化可能。

中国という国は我々の感覚からすればメチャクチャやっている。

日本でもAIイラスト生成サービスみたいなものは「ちちぷい」とか既にいくつもあるが、版権LoRA、個人から学習した画風LoRAですら扱える業者が日本から出てくるとは思えない。

一方中国では版権?画風?そんなの知ったことかとメチャクチャやっている。

ただ客観的に見て日本だって2次創作漫画を売買するコミケとかの存在を考えればメチャクチャやっている。むしろ同人即売会でエロを平然と売っていることを考えれば中国より悪質極まりないことをしている。

AI学習はダメだけど同人のエロは許される文化?

何でこんなことになっているのか。

それはもうSNSというものが原因なのだ。

かつては漫画雑誌の読者にとって漫画家の存在など「知らない人」であった。しかしSNSの存在で「知ってる人」になってしまった。

同人文化が発生した時代にはSNSなど無く、オタクのキングこと岡田斗司夫あたりから著作権など知ったことかとメチャクチャやってても、日本全土を巻き込むような炎上など発生しなかった。

しかしSNSというものが出てきて著作権の認識は大きく変わってしまった。

漫画家やイラストレーターの声がダイレクトに読者まで伝わる。

だから漫画家やイラストレーターたちは自分の「絵」に対して、何故かSNSのプロフィールとか、自分のウェブサイトに「無断学習禁止」と書いておけばそれに従ってくれるという主張をするようになった。

客観的に考えてこの主張は意味不明である。

絵に「無断学習禁止」と書くならまだわかる。何で自分のウェブサイトに書いた注意事項がAI学習者側に通じると思っているのか??絵だぞ??作者なんか知らんわ。

これが日本をおかしくしている原因である。

一方中国人は、Xにアクセス出来ない。

故に「日本の絵師のお気持ち」とかそもそも知らない。

知らない人のお気持ちなんて普通にどうでもいい。

逆の立場で考えてみよう。

日本が福島原発処理水を海に放出した問題である。

(だいたいの)日本人からすると、「まあ大丈夫なんだろ?しらんけど。俺は魚を食うしかねえや」という、かなり適当な見解に終わっているのに、中国人はブチ切れているという問題。

当初、この話題を日本のテレビ局は「中国人は何故か怒ってるけど、まあ中国では国内政治の不満が溜まってるわけで、代わりに日本に不満をぶつけているんでしょ?」と適当に報道した。

それを知った中国人が「自分たちは本当に怒っている」ことを証明するために迷惑電話攻撃を始めたのだ。

…と説明しても、大多数の日本人は「どうでもええわ」と思うだろう。

何故なら「中国で怒っている人」というのが我々からすれば「知らない人」だからだ。

ところがビリビリ動画では本当に本当に怒っている人間が大勢いる。

今まで紹介した秋葉aaaki氏も、このニュースが出てすぐに「ゴミを海にすてるな」というドラえもんの漫画を使って意思表示している。

本当に本当に中国人にとって福島原発処理水の問題は深刻に考えているのだ。

でも当の日本人は「まあ魚食っても死なないやろ?」という適当な感覚で話が終わっている。

日本人がわざわざ中国のSNSとかビリビリ動画とか見て情報を収集などせず、日本のテレビ番組で適当に終わらせているからだ。

海の向こうで怒っている人間がいるらしいけど、どうでもええわ。

何故なら「知らない人」だから。

これを踏まえてアーティストは考えを改めよう。

前述のアンケートにおいて

「「合法だけど極めて自らの評判を落とす行為」とか「合法だけど他人を極めて不快にさせる行為」というのも厳然と存在する」という感覚。

このような感覚は他人を「知らない」ことにすれば全て解決する。

「知る」ことで表現の幅を自ら狭めるというのなら、「知らなければ良い」

俺は嫌な思いしてないから

それにお前らが嫌な思いをしようが俺の知った事ではないわ

だって全員どうでもいい人間だし

大袈裟に言おうがお前らが死んでもなんとも思わん

それはリアルでの繋がりがないから

つまりお前らに対しての情などない

いっそSNSはシャットアウトすることを検討するべきだ。

アーティストは作品制作において悪影響を与える情報は自ら遮断しよう。

どうしても他人と繋がりたいというのなら、ちゃんと場所を選ぶべきだ。

今までXを覗く時間をreddit.comに使うとか。

ひたすら自分の認識に合わせた動画ばかり勧めてくるYoutubeとかもあまり見ないようにして、講座のUdemyとかにするとか、何か別のものをするとかあるはずだ。

時間は貴重である。

アーティストはやらなくちゃいけないことは無限にある。

Noteとかもやめろ!

変なことを書くと誰かに訴えられるぞ!!

アンチに負けず 信者に媚びず どんなに努力を重ねても 一寸先は地獄行き いやもうすでに冥府魔道 地獄の沙汰もいいね次第 偽善者トラップ蜘蛛の糸 こんなに苦しい筈なのに インターネットがやめられないない! 発狂!

インターネットやめろ!!!!!!

若年失業率46.5%の国、中国

日本のデジタル競争力が今年32位となり、過去ワーストを更新した。

そのニュースが流れると、Xでは「日本はもっとITエンジニアを待遇を良くしろ!!待遇が悪いから人材不足になるんだ!」という声が当然のように挙がる。

しかし、これは本当なのか?

デジタル競争力1位はアメリカである。

我々が利用しているX(旧ツイッター)はイーロン・マスクが情け無用で従業員のクビを切りまくったからこそ事業が継続している。「Netflix」などはとにかく徹底的に従業員をレイオフ(解雇)しまくっている。解雇しまくるIT企業こそ強い、という風潮はITに強い国家において確実に存在する。

競争力を高めることにおいて最も効果的なのは「解雇」である。

「解雇」があるから従業員は死ぬ気で働く。

ITエンジニアは企業からガンガン解雇されるべきである。

日本は解雇の認識があまりに薄い。

「自分という存在は無条件で尊重されて然るべきだ」という思想が日本には蔓延している。

企業にとって君たちは道具だよ?

最強組織NetFlix

解雇をしなければ競争力がつかない

話を中国に戻す。

現在中国では若年失業率が非常に高く、当局の発表で16─24歳の失業率は21.3%である。でも、実際は46.5%に達すると言われている。

人手不足に陥っている日本とはちょっと考えられない現状である。

中国失業率増加の理由について語ると長くなるので詳細は省くが、46.5%が働いていないのなら結局何をしているのか?と言えば、「家で寝ている」「家事手伝い」「ゆっくりと求職活動をする」という具合である。

大卒だろうが、最低賃金でも就職できない。習近平主席は「若いうちの苦労は買ってでもしろ。エリートは農地に行け」みたいなことを言っている。もう絶望的状況である。

ビリビリ動画のコメントからも、若者たちの厳しい現実が伝わってくる。

「現在はIT関連のあらゆる面で仕事を見つけるのは難しい」

これが中国において共通見解になっている。

故に若者は真剣に学習しようとしている。

日本のようにAIで遊ぼう!とか、新しい技術に驚いた!みたいなノリではなく、「どうやって仕事にするか?」「どうやって生き残るか?」という極めて現実な問題として新技術に向き合っている。

そんなわけで、ビリビリでは実践的な内容の解説に対しての評価が高い。

しかしながら、Youtubeなんかの場合、どうしても「誰でもできる!」とか「簡単サクッとわかりやすく解説!」「新技術紹介!」みたいなノリのほうがウケる。つまり再生回数が稼げるネタで動画にしようとする。

「AI」を「遊べるオモチャ」とかそういうノリにしたがる雰囲気が日本にあって、中国は「AI」は「習得すべきスキル」という認識で見ている。

AIを真剣に学びたいというのなら、「スキル」として教える人間に学ぶほうが絶対にいいだろう。高い失業率のせいで学ぼうとする側にも意欲的で将来に対する危機意識がある。その真剣な姿勢から学べることが多いはずだ。

中国という国は新しい技術を学ぶには素晴らしい環境である。

日本は新たな技術に対して真剣になれない。バカの国である。

もう勝負にならない。

君は日本が終わっていることを認められるか?

去年、日本のMMDは中国と比較するとレベルが低い。という自分が書いたブログ記事がバズったときに、MMD側からかなり反論が来たが、その一人も「日本は中国に劣っている」ことを認めた者は居なかった。

何も変わらなかったMMD界隈は未だにCPUシングルスレッドレンダリングDirectX9現役で死に体である。

それでも何も変わろうとする気配すらない。

それはMMD界隈を支配しているのが中高年だからである。

これが自主規制大好きな老害に界隈が支配された末路である。

中高年に何を言っても聞かない。

自分が敬愛しているメディアがもう「時代遅れ」なんか死ぬまで認めない。

「メディアがいくら衰退しようが、自分が楽しければずっと今のままでいいじゃん。」

死ぬまでその考えを変えないだろう。

メディア界隈において高齢者が支配しているというのは絶望的要素である。

AIイラストだと50代のあの人とかアレとか、

アレとか…、

とにかく高齢者はもう動かない。動けない。

厳しい競争社会の中で、思いやりを訴えるだけで、自分は動かない。

何故か日本では実力ではなく、高齢者が力を持つ。

日本という国そのものが環境が悪すぎる。

腐った環境は人間そのものまで腐らせる。

かんざきひろが、あろうことかコミケで表現規制を求めるみたいなこと言い出して「もうダメだコイツ…」という失望の空気が漂っている。

かんざきひろ年齢45歳。

45歳はもうダメです。

やすゆき現在41歳。

(2004年のふたりはプリキュア放送時に

アルバイトをしていたという情報から)

30代後半とか40代とか、

もうそんな奴らは社会的にどうでもいい。

人間として賞味期限が切れかかっている存在である。

コイツらはもう高齢者だ。

これからのアーティストは、

こんなオジサン・オバサン共の言うことを真に受けるな。

一方で中国はまだ「若い」。

ただそれだけで、あらゆる可能性を秘めている。

miHoYo従業員の平均年齢は29歳だった。

スマホゲーム市場から日本ゲーム企業を完全に駆逐したmiHoYo。

彼らが原神の開発をスタートした2017年当時、従業員平均年齢は29歳だった。

30歳未満の従業員が全体の84%を占めていた。

若者は可能性のある環境に目を向けるべきである。

ここまで言っても、日本を諦めていない人間は中国を否定してくるだろう。

正直、アーティスト志望者は日本に期待することをもう辞めるべきである。

人気イラストレーターMIka Pikazoだってブラジルに留学している。

海外留学するというのはハードルが超高いが、現在AI技術が発展したおかげで、ネットを通じて言語の違いはハードルにならない。

海外に目を向けて、海外に学ぶ。

AIはそれを簡単に可能にした。

今すぐそれを実行に移すべきだ。

実行できるか否か。

それが成功できるか否かの唯一の差である。

結論。

日本国に依存するのはもうやめよう。

この国はもう終わっている。

おわり。